| Titel: | Daelen's Dampferzeugung durch directe Einwirkung der Feuergase auf das zu verdampfende Wasser. |

| Fundstelle: | Band 183, Jahrgang 1867, Nr. XXI., S. 101 |

| Download: | XML |

XXI.

Daelen's Dampferzeugung

durch directe Einwirkung der Feuergase auf das zu verdampfende Wasser.

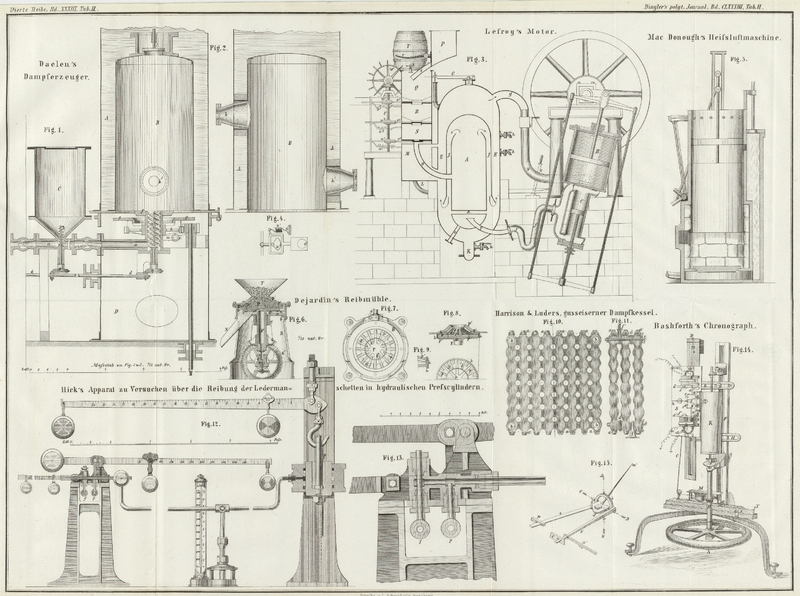

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Daelen's Dampferzeugung durch directe Einwirkung der Feuergase auf

das zu verdampfende Wasser.

In der „Zeitschrift

des Vereines deutscher Ingenieure“ findet sich Bd. IX S.

462 – anschließend an den Bericht über die im technischen Verein

für Eisenhüttenwesen in mehreren Generalversammlungen eingehend behandelte Frage

über Dampfkessel-Constructionen und Betrieb – eine kurze Notiz über

einen Vortrag des Oberingenieurs Daelen, in welchem

dieser bedeutende Techniker Westphalens eine originelle Idee seiner, wenn auch in

ihrem ausgesprochenen Princip nicht neuen, so doch noch nirgend zur Ausführung

gekommenen Verdampfungsmethode entwickelte.

In Bd. X S. 191 der erwähnten Zeitschrift ist diese durchaus noch nicht als

abgeschlossen zu betrachtende Erfindung, deren vollendeter Einführung im Gegentheile

noch bedeutende, wenn auch wohl nicht als unbesiegbar anzusehende Hindernisse im

Wege stehen, in ihren Grundgedanken weiter erläutert, weßhalb wir uns erlauben, die

bezügliche Stelle hier wörtlich aufzunehmen.

„Bei der gewöhnlichen Einrichtung der Dampferzeuger wird bekanntlich der Wirkungsgrad

dadurch um ein außerordentlich Bedeutendes herabgezogen, daß die den Kessel

umspülenden Feuergase mit einer ziemlich hohen Temperatur durch den Schornstein

entweichen. Eine Verbesserung wird schon in Etwas erzielt, indem man statt der

natürlichen Zugwirkung durch den Schornstein die künstliche durch Ventilatoren,

Exhaustoren etc. anwendet, so daß die Feuergase einen merklich größeren Theil

ihrer Wärme an das zu verdampfende Wasser abgeben. Immer geschieht aber diese

Wärmeabgabe durch die Kesselwandung hindurch als Wärmeleiter, und es ist nicht

möglich, selbst unter Voraussetzung langer Vorwärmer, die Feuergase unter die

Temperatur des zu erzeugenden Dampfes abzukühlen, weßhalb ein beträchtlicher

Theil der in den Feuergasen enthaltenen Wärme auch hier noch verloren geht,

abgesehen von dem zum Betriebe der Exhaustoren oder Ventilatoren erforderlichen

Kraftaufwande.

Ausgehend von der ähnlichen Erscheinung, daß Metalle im Tiegel geschmolzen mehr

Brennmaterial für gleichen pyrometrischen Effect erfordern, als wenn, wie im

Flammofen, die Feuergase unmittelbar auf das zu erhitzende Metall einwirken

können, übertrug Daelen diese Betrachtung auch auf

die in den Dampfkesseln erfolgende Dampferzeugung und schloß, daß dieselbe bei

directer Einwirkung der Feuergase auf das Wasser, wie im Flammofen der Flamme

auf das zu erhitzende Metall, bedeutend intensiver und mit geringerem

Brennmaterialaufwande stattfinden müsse. Er erprobte dieß praktisch, indem er

auf dem Herde eines Puddelofens Wasser verdampfte und fand daß mit der gleichen

Brennmaterialmenge ein mindestens viermal größeres Wasserquantum in Dampf

verwandelt werden konnte, als bei indirecter Einwirkung des Feuers auf das

Wasser, z.B. in einer Abdampfpfanne.

Es handelte sich behufs des Betriebes der Dampfmaschinen noch um die Anwendung

dieses Principes zur Erzeugung von Hochdruckdampf, und hierzu construirte Daelen, nachdem er bereits im Juni 1859 um ein

betreffendes Patent eingekommen war, seinen eigenthümlichen Dampfgenerator als

Versuchsapparat. Die damit angestellten Versuche ergaben zwar das Resultat, daß

die Construction des Apparates, namentlich in Bezug auf Feuerung und Zuführung

des Brennmateriales, nicht den praktischen Anforderungen entsprechen konnte;

dagegen erwies sich das Princip als richtig, so daß es der Zukunft überlassen

bleiben muß, in richtiger Ausführung des richtigen Princips die constructiven

Schwierigkeiten glücklich zu überwinden.

Der Daelen'sche Dampfgenerator ist in Fig. 1 und 2 in zwei

Verticaldurchschnitten theilweise dargestellt. A, A

ist der eigentliche, das Wasser enthaltende Kessel, in welchem die Feuerbüchse

B sich befindet. Die Kesselwand ist nach unten

in den Untersatz D verlängert. C ist der neben dem Kessel angebrachte

Kohlenbehälter. Die Kohlen werden aus demselben mittelst der Schnecke b in das Windzuleitungsrohr a, a und von da durch die Schnecke c auf

den Tisch f befördert. Der letztere ist von der

ringförmigen Platte g, g umgeben, auf welcher die

Verbrennung der Kohlen stattfindet. Die Platte g, g

kann behufs Reinigung von Asche durch das Getriebe h,

i in Rotation versetzt und durch den um die Achse e drehbaren Hebel m

gehoben und gesenkt werden. In der Figur ist g, g

gesenkt gezeichnet.

Die Achse d, d mit den conischen Rädern n, o und p, q dient zur

Bewegung der Schrauben b und c. Die Gläser k und k' lassen die Beobachtung des Feuers zu.

Mit dem Kessel ist eine Luftpumpe verbunden, welche durch das Windrohr a, a, dem zu erzielenden Dampfdrucke entsprechend,

stark comprimirte kalte Luft in den Feuerraum bläst, so daß die Verbrennung hier

unter hohem Drucke sehr intensiv stattfindet. Die Rauchgase werden durch das

oben am Deckel der Feuerbüchse angebrachte Ventil in den Wasserraum des Kessels

gepreßt, bringen hier durch unmittelbaren Contact das Wasser zur Verdampfung und

entweichen mit dem gespannten Dampfe gemischt durch das Dampfrohr zur

Dampfmaschine, welche dann also eigentlich durch ein Gemisch von Dampf und

heißer Luft getrieben wird.

Die zum Betriebe der Luftpumpe aufgewendete Arbeit wird reichlich durch das den

gespannten heißen Gasen entsprechende Arbeitsvermögen wieder aufgewogen. Es läßt

sich wohl nicht mit Unrecht behaupten, daß dieses, wie Eingangs bemerkt, bereits

mehrfach angeregte System der Verwendung der Rauchgase, ähnlich wie in einer

calorischen Maschine, jedenfalls die Zukunft für sich hat, wenn es über Kurz

oder Lang möglich geworden seyn sollte, die entschieden bedeutenden

constructiven Schwierigkeiten zu überwinden. Um in diesem Sinne anregend zu

wirken, theilte der Erfinder den Fachgenossen seine noch nicht abgeschlossene

Idee mit.“

–––––––––

Im Anschluß an den vorstehenden Artikel enthält unsere Quelle das Wesentliche über

die in der Generalversammlung des technischen Vereines für Eisenhüttenwesen vom 20.

August 1865 stattgehabte Discussion in Betreff der neuen Daelen'schen Dampferzeugungsmethode, sowie eine kurze Beschreibung einer

ähnlichen Erfindung von Lefroy. Wir erlauben uns daher, auch

diese Mittheilungen im Auszuge hier folgen zu lassen.

Der Daelen'schen Angabe, „daß er bei den

anfänglichen Verdampfungsversuchen im offenen Puddelofen mindestens das

Vierfache der gewöhnlichen Verdampfung erzielt habe,“ wurde von einer

Seite entgegengehalten, „daß nicht nur absolute Verdampfung, sondern auch

das starke Mitreißen von aufspritzenden Wassertheilchen durch den scharfen Zug

des Ofens Anlaß zu dem außergewöhnlichen Resultate gegeben habe.“

„Es widerspreche wenigstens der Theorie, das letztere auf die reine

Verdampfung zurückzuführen. Nach den Brix'schen

Versuchen hätten mittelmäßige Kesselanlagen schon einen Nutzeffect von etwa 2/3

der durch die Kohle theoretisch im Maximum zu erzielenden Verdampfung ergeben;

mit ganz vollkommenen Einrichtungen würde man auf 80 bis selbst 90 Proc. kommen

können. Nehme man an, daß 1 Pfund Kohle im Stande sey, 10 und selbst 14 Pfund

Wasser zu verdampfen, so erscheine die Erreichung des obigen Resultates

mindestens als unwahrscheinlich.“

Von anderer Seite wurde dagegen bemerkt, „daß es bei den weit auseinander

gehenden Ansichten über den Nutzeffect der heutigen Kesselanlagen vorab darauf

ankomme, ob Hr. Daelen diesen Nutzeffect hoch oder

niedrig angeschlagen habe,“ worauf dieser erwiederte „daß

er die vorgebrachten theoretischen Resultate für die Verdampfung nicht als

unbedingt maßgebend anerkennen könne.“

„Bezüglich der möglicherweise fortgerissenen Wassertheilchen sey es sehr

wesentlich, daß dieselben keineswegs als für den Nutzeffect verloren betrachtet

werden könnten, da dieselben vielmehr noch in irgend einer Weise im Gemische von

Verdampfungs- und Verbrennungsproducten, auf dessen Erzielung es bei der

neuen Methode überhaupt nur abgesehen sey, zur Wirkung kämen.“

Gelegentlich wurde auch zur Vermeidung der früher besprochenen Uebelstände der

Brennmaterialzuführung die Anwendung gasförmiger BrennmaterialienHierbei werden die Brennmaterialien bekanntlich zuerst einer trockenen

Destillation unterworfen, die erhaltenen brennbaren Gase dann an den Ort

geleitet, wo die größte Hitze erzeugt werden soll und dieselben mit der

gehörigen Luftmenge vermischt, wirklich verbrennen. Daß auf diese Weise,

namentlich bei zweckmäßiger Regulirung des Luftzutrittes zu den brennbaren

Gasen, sich bezüglich des Brennmaterialverbrauches auch bei der

Dampferzeugung – wie bei metallurgischen Zwecken etc. etc. –

ein günstiges Resultat erzielen läßt, ist gar nicht zu bezweifeln. vorgeschlagen, und empfohlen, diese Zuführung mittelst eines Luftstromes zu

injiciren und diese Art der Gasinjection auch bei dem Hohofenbetriebe vermittelst

der Gebläseluft zu versuchen.

Auch wurde des von Pascal in Lyon in den Jahren 1857 bis

1858 angestellten,

auf ähnlichen Principien basirten Versuches der Dampferzeugung erwähnt und bemerkt,

daß der damals construirte Apparat mit Alternativfeuerung unter 2 Atmosphären Druck

eingerichtet gewesen und zum Betriebe einer 16pferdigen Schiffsmaschine verwendet

worden sey. „Es habe sich dabei angeblich eine Ersparniß von 50 Proc.

Brennmaterial, gleichzeitig aber auch der Uebelstand ergeben, daß der Cylinder

nach verhältnißmäßig kurzer Dienstzeit durch die Ablagerung von

Verbrennungsrückständen zerstört worden sey. Die Sache habe keine weitere Folge

gehabt, und es sey anzunehmen, daß die Ausführung sich nicht bewährt

habe.“

Was dagegen die Erfindung von Lefroy betrifft, so seyen

auch bei ihr – nach dem Engineer, der in Nr. 484

vom 7. April 1865 eine Beschreibung und Zeichnung darüber lieferte – die

Hauptpunkte die folgenden:

1) Verbrennung unter künstlich hervorgebrachtem hohem Drucke,

2) Vermischung der Verbrennungsproducte mit dem zu verdampfenden Wasser, resp. dem

dadurch erzeugten Dampfe und

3) Umsetzung der in den Verbrennungsgasen enthaltenen Wärmemenge in mechanische

Arbeit.

Hinsichtlich der Leistungsfähigkeit dieses Systemes nehme der Erfinder nicht weniger

denn 90 bis 95 Proc. Ersparniß für sich in Anspruch.

In Fig. 3 und

4 ist

dieser neue Dampfgenerator abgebildet. „Darin ist A der Ofen und E, E der Kessel, zwischen

welchen der cylindrische Raum oder das Gehäuse J, J

sich befindet. Die Roststäbe, von welchen einer bei a im Durchschnitte gezeigt ist, sind hohl und mit Wasser gefüllt. Der

Ofen hat keinen Rauchfang oder Kamin und ist immer geschlossen, ausgenommen wenn

die Thüre des Reinigungsloches e zum Reinigen der

Roststäbe geöffnet ist. O ist das Rohr zur

Einführung des Brennmaterials, über welchem noch drei Abtheilungen Q, R, S sich befinden, deren jede eine Charge

Brennmaterial enthält, welches dem Ofen durch die Thüren oder Schieber o¹, o²,

o³ zugeführt wird. Die Schieber werden

durch das Handrad W folgendermaßen bewegt: U ist eine Achse, welche von dem Handrade mittelst

zweier conischen Räder gedreht wird. Auf der Achse U

sind die Däumlinge u¹, u², u³ befestigt, deren Form

nebst den Thüren oder Schiebern genauer in Fig. 4 dargestellt

ist. Diese Däumlinge sind so gegeneinander gestellt, daß wenn u¹ auf dem äußersten Punkte steht, u² und u³

um 120 resp. 240 Grad von diesem Punkte abstehen. Die Däumlinge u¹, u²,

u³ greifen die Thüren oder Schieber o¹, o²,

o³ und ziehen dieselben successive

heraus, bis das Loch des Schiebers mit der darüber befindlichen Abtheilung

correspondirt, wodurch dann das Brennmaterial von einer Abtheilung zur anderen und

schließlich durch den Canal O in den Ofen passirt.

Jeder Däumling nebst zugehörigem Schieber bleibt auf dem äußersten Punkte

während eines Drittels der vollen Umdrehung der Achse U, und sobald der Däumling nicht mehr in dieser Weise auf den Schieber

wirkt, kommen die Spiralfedern v¹, v², v³ zur

Geltung, indem sie durch ihre Zusammenziehung die Schieber schließen und die

Passage des Brennstoffes bis zur nächsten Wirkung des Däumlings hemmen.

Die Uebertragung der Bewegung ist so eingerichtet, daß das Handrad W seinen vollen Umgang gleichzeitig mit der vollen

Umdrehung der Achse U vollendet. T ist ein Behälter mit Petroleum, welches durch den

Hahn t in die Abtheilung Q gelassen wird. Die Brennstoffstücke in Kugelform werden in den

Kasten P aufgegeben und können mittelst des Hebels

r und des Schiebers s leicht in die Abtheilung Q gelassen

werden, um mit dem Petroleum durch die anderen Abtheilungen zum Ofen geschafft

zu werden. M ist ein Heißwasserbehälter, welcher den

Canal O umgibt, vermittelst einer gewöhnlichen

Druckpumpe immer mit Wasser gefüllt gehalten wird und so den Kessel stets mit

heißem Wasser speist.

B ist der Arbeitscylinder einer gewöhnlichen

oscillirenden Hochdruckdampfmaschine; C ist der

Cylinder der Luftpumpe, auf derselben Achse schwingend. Ihre Kolbenstangen sind

durch einen Rahmen verbunden. c ist ein Hebel, um

das Ventil des Luftcylinders auszulösen, so daß, wenn es erforderlich ist, das

Gebläse unterbrochen werden kann, ohne die Maschine stillzustellen.

Die comprimirte Luft geht vom Cylinder C durch ein

biegsames Rohr f, f in das Blaserohr F. Die gasigen Verbrennungsproducte werden durch das

Wasser des Kessels in der Richtung der gekrümmten Pfeile getrieben. G ist das Sicherheitsventil; h, h sind Probirhähne. K ist die Oeffnung

zum Abblasen mit einem gewöhnlichen Abblasehahne k.

L ist das Kesselspeiserohr, mit dem Heißwasserbehälter M communicirend; y, y

ist das Dampfrohr.“

Schließlich mag noch bemerkt werden, daß sowohl den oben angeführten Mittheilungen

über Lefroy's Erfindung, als auch den oben angezogenen

Versuchen Pascal's gegenüber Hr. Daelen bei jener Versammlung die Priorität mit vollstem Rechte für sich in

Anspruch genommen hat, indem er anführte: „daß er schon in den Jahren 1851

bis 1852 mit anderen namhaften Technikern über den Gegenstand sich besprochen

habe und auch zu jener Zeit schon von dem Verwaltungsrathe des Hörder

Bergwerks- und Hüttenvereins ermächtigt worden sey, eine gewisse Summe

auf die erforderlichen Versuche zu verwenden.“

Wir unsererseits können uns nur freuen, daß es ihm gelungen ist, durch diese Versuche

die neue und originelle Dampferzeugungsmethode wenigstens principiell festzustellen,

und indem wir ihm gerne für seine dießfallsigen Bemühungen und Erfolge unsere volle

Anerkennung zollen, wünschen wir zugleich, daß es ihm bald gelingen möge, die

Schwierigkeiten, welche derselben zur Zeit in constructiver und praktischer Hinsicht

noch entgegenstehen, zu besiegen.

G.

Delabar.

Tafeln