| Titel: | Das elektrische Clavier; von M. Hipp, Director der Telegraphen-Fabrik in Neuenburg (Schweiz). |

| Autor: | Matthias Hipp [GND] |

| Fundstelle: | Band 183, Jahrgang 1867, Nr. LIII., S. 200 |

| Download: | XML |

LIII.

Das elektrische Clavier; von M. Hipp, Director der

Telegraphen-Fabrik in Neuenburg (Schweiz).

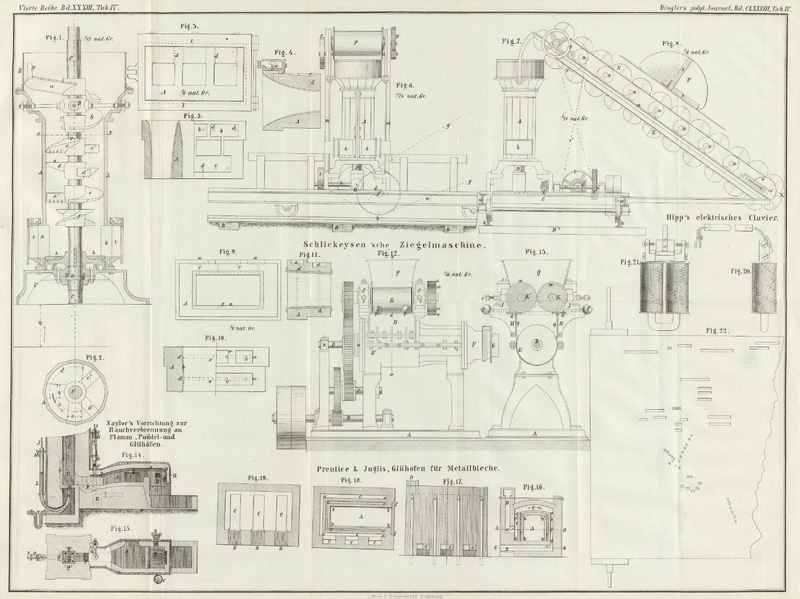

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Hipp's elektrisches Clavier.

Der Gedanke, ein Clavier mittelst elektromagnetischer Kraft zu spielen, ist zwar

nicht neu, es scheint jedoch, daß nie ein Clavier dieser Art zur Ausführung gekommen

ist; daher dürfte dasjenige das erste seyn, welches unten näher beschrieben und in

der oben genannten Fabrik nach meinen Angaben ausgeführt worden ist.

Vorausschicken muß ich, daß im vorliegenden Falle die Veranlassung zur Ausführung

eines elektrischen Claviers von Hrn. Andreä,

Verwaltungs-Actuar in Sindelfingen, ausging, welcher auch in Württemberg im

April 1861 ein Patent auf ein elektrisches Clavier nahm. Der Ausführung standen

jedoch vorerst unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen, bis Hr. Andreä sich Anfangs v. J. an mich wandte, mit der Angabe,

daß es ihm bisher nicht habe gelingen können, die Schwierigkeiten zu beseitigen. Es

kann dieß auch nicht verwundern, indem die bekannten technischen Mittel nicht

ausreichen, um das Problem mit Erfolg zu lösen.

Der nächst liegende Gedanke wäre wohl der, unter den Tasten Elektromagnete

anzubringen, deren Anker die Taste selbst ist; dabei ergibt sich jedoch die

Schwierigkeit, daß ein Klappern oder anderes störendes Geräusch nicht vermieden

werden kann, und daß, abgesehen vom Kraftverlust, ein Anschlag wie derjenige mit der

Hand, nicht erzielt werden kann, weil der Anker anfangs mit schwacher und dann rasch

zunehmender Kraft wirkt, während die Wirkung der Hand eine umgekehrte ist.

Es mußte darauf gedacht werden, einen Elektromagnet auszufinden, der die umgekehrte

Eigenschaft der gewöhnlichen hat, nämlich daß seine Bewegung mit größter Kraft

beginnt und mit einem Minimum derselben endet.

Es ist mir nun geglückt, einen solchen Elektromagnet zu construiren, dessen

Eigenschaften das vollkommene Gelingen des elektrischen Clavieres ohne allen Zweifel

zu verdanken ist.

Dieser Elektromagnet ist über dem Clavier angebracht, indem leichte Stäbe von Holz

den Anker mit der Hammer-Mechanik in directe Verbindung bringen, in der Art,

daß die Taste beim Spiel des elektrischen Claviers unbeweglich bleibt. Das Clavier

braucht nicht auf eine besondere Art gebaut zu seyn und erleidet keinerlei

Veränderung; der Mechanismus, welcher für die elektrischen Claviere erfordert wird,

kann zu jedem anderen Claviere ähnlicher Bauart verwendet werden, ohne daß auch nur

ein Schräubchen oder ein Stift in einem der Bestandtheile desselben eingeschraubt

oder eingeschlagen werden müßte.

Der Elektromagnet, als wesentlichster Bestandtheil des Clavieres, ist in Fig. 20 und

21

abgebildet. Die beiden Enden eines Hufeisens sind durch eine starke Messingbrücke

verbunden; der Anker geht zwischen zwei Schraubenspitzen und kann so regulirt

werden, daß er zwischen beiden Schenkeln des Hufeisens, das zu diesem Ende an der

betreffenden Stelle flach gefeilt ist, hindurch fällt und von beiden Seitenflächen

gleich viel absteht. Der Anker, welcher sich ursprünglich in der Lage Fig. 20

befindet, wird, wenn der elektrische Strom durchgeht, so lange angezogen werden, bis sich seine

Eisenmasse derjenigen des Hufeisens gegenüber befindet; in dieser Lage wird er

stehen bleiben, weil er weder nach oben, noch nach unten, und weder nach rechts noch

nach links angezogen wird, oder, richtiger gesagt, nach allen diesen Seiten und

somit in Ruhe bleibt; dabei wird er jedoch nicht verhindert, in Folge des

Beharrungsvermögens noch eine weitere Bewegung zu machen, wobei aber jedes Geräusch

vermieden wird.

Der Anschlag, welcher durch diesen Elektromagnet erreicht wird, ist demjenigen von

Hand gleich und kann von letzterem, mit dem feinsten Ohr, durch nichts unterschieden

werden, es sey denn durch die Gleichförmigkeit des Anschlags.

Die Stärke des Anschlags hängt, wie leicht einzusehen, von der Stärke des

elektrischen Stromes ab und kann eben so variiren als letzterer, d.h. innerhalb der

praktischen Grenze in's Unendliche, mit dem Ohre nicht mehr zu Unterscheidende; man

hat es also in seiner Gewalt, den Ton mit verschiedener Stärke anzuschlagen. Es

bleibt nun noch übrig, die verschiedenen Töne nach Stärke und Aufeinanderfolge, wie

sie einem Musikstück entsprechen, durch eine besondere Maschine, die Spielmaschine wieder zu geben.

Dieselbe ist ziemlich einfach: ein breites Papierband ist durchlöchert, wie bei den

Wheatstone'schen Telegraphen, und zwar der Länge nach

für den Anschlag und die Dauer, und der Breite nach für die Höhe und Tiefe der Töne,

s. Fig. 22.

Außerdem hat der Papierstreifen eine besondere Abtheilung für Strom- resp.

Tonstärke.

Auf einer metallenen Unterlage oder einer Walze liegen so viel Lamellen oder

Federchen, als das Clavier Töne hat. Wird nun der Papierstreifen zwischen Walze und

Federchen bewegt, so schließen dieselben, so oft sie auf ein Loch des

Papierstreifens treffen und also mit der metallenen Walze in Berührung kommen, die

Batterie und schlagen den ihnen entsprechenden Ton an, weil jedes dieser Federchen

durch einen Draht mit einem Elektromagnet verbunden ist. Die Dauer des Tons hängt

von der Länge des Loches, das Tempo von der Schnelligkeit ab, mit welcher sich der

Papierstreifen bewegt.

Wie bereits erwähnt, sind an der Seite des Papierstreifens für forte und piano ähnliche Federchen angebracht,

welche durch Einschaltung von Widerständen die Stromstärke und damit die Tonstärke

mäßigen. Ob zwölf Abstufungen, wie ich sie am ersten Clavier angebracht habe,

genügend sind, wird die Erfahrung zeigen.

Wenn man sich frägt, worin liegt wohl das, was man in der Musik das Leben, den Geist,

das Anregende, das Hinreißende und Begeisternde nennt, so kann die Antwort nur

die seyn, daß es, beim Clavier wenigstens, einfach in der Technik liegt; es wäre

denn, daß die Persönlichkeit des Künstlers, was im gegebenen Falle nicht zu läugnen

ist, eine Einwirkung auf die Zuhörer ausüben würde, welche physikalisch nicht zu

erklären ist.

Die Musik als Musik aber, wenigstens so weit sie Instrumental-Musik ist, ist

mechanischen Ursprungs und muß mechanisch mit allem Leben, mit allen Reizen, mit

allem Schwunge wieder gegeben werden können.

Analysiren wir die Wirkung der Musik, des Piano, so finden wir sie aus nur drei

Elementen zusammengesetzt: aus Tonstärke, Tonhöhe und Aufeinanderfolge (Dynamik,

Melodik, Rhythmik); so lange diese Elemente mit der Maschine in derselben

unendlichen Variation gegeben werden können wie vom Künstler selbst, muß die

Maschine auch denselben Effect hervorbringen. Wenn der Künstler die momentane

Inspiration für sich hat, so hat die Maschine dagegen den Vortheil genau dieselbe

Wirkung so oft hervorzubringen als man will. Der Künstler wird dabei nichts

verlieren, im Gegentheil, es wird ihm nur die profane Arbeit abgenommen. Wie der

Maler seine Farben nicht selbst zu reiben, und der SchriftstellerSchrifsteller sein Buch nicht selbst zu drucken braucht, so werden auch die geistigen

Producte des Künstlers von denen genossen und bewundert werden können, denen er sich

nicht persönlich vorstellen kann.

Das Schreiben der Noten, was Tonstärke und Aufeinanderfolge betrifft, wird freilich

eine ganz andere Aufgabe werden; statt, wie bisher, nur drei bis vier Tonstärken zu

bezeichnen, wird man achtzehn bis zwanzig annehmen müssen und damit fast jede Note

bezeichnen; accelerato und ritenuto werden viel häufiger und in kaum merklichen, dem Zuhörer nicht

direct wahrnehmbaren Abstufungen vorkommen, was eine vielleicht schwere, aber um so

dankbarere Arbeit des Komponisten seyn wird.

Die Aufgabe, den Geist seiner Musik zu bewahren, würde dem Künstler gewiß wesentlich

erleichtert durch ein Clavier, das seine Schöpfungen nach Tonstärke, Tonhöhe und

Aufeinanderfolge autographirend wiedergeben würde, ein Problem, das ungleich

leichter auszuführen wäre, als dasjenige des selbstspielenden Clavieres.

Tafeln