| Titel: | Maschine zum Trocknen von Rauh-Kardenstäben, gebaut von Carl Körner in Görlitz. |

| Autor: | C. Körner |

| Fundstelle: | Band 185, Jahrgang 1867, Nr. XXXIII., S. 105 |

| Download: | XML |

XXXIII.

Maschine zum Trocknen von

Rauh-Kardenstäben, gebaut von Carl Körner in Görlitz.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

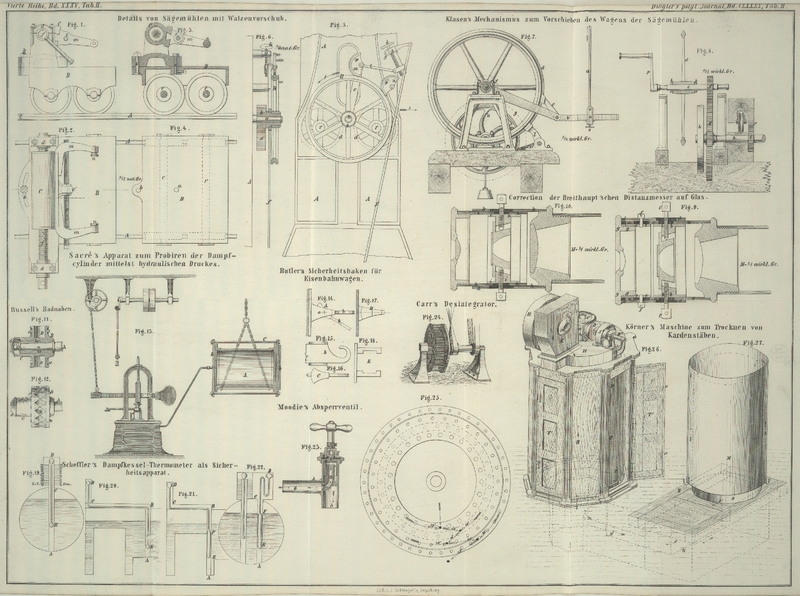

Körner's Maschine zum Trocknen von Kardenstaben.

Trotz der mannichfachen Fortschritte, die man überall in der Tuchappretur machte, hat

sich noch immer bis heute die alte unvollkommene Art und Weise die Rauhstäbe zu

trocknen, in ihrer ganzen Schwerfälligkeit und Kostspieligkeit erhalten.

Aus Mangel an anderen geheizten Localitäten, wird in den meisten Appretur Anstalten

das Kesselhaus zum Trocknen der Kardenstäbe benutzt, und da man wegen der örtlichen

Verhältnisse oft nur auf großen Umwegen in dieses oder zu anderen Trockenplätzen

gelangen kann, so sind eine Menge von Arbeitern nöthig, um das Hin- und

Herschaffen der Rauhstäbe zu besorgen.

Daß bei einem solchen Transport über Treppen und Corridoren oft für Minuten jede

Passage unmöglich und überall durch den Transport der Stäbe der Putz von den Wänden

gestoßen wird, ist von den vielen Uebelständen dieser Trockenmethode bei weitem der

kleinste.

Seit vielen Jahren ist man schon bemüht gewesen, durch Erfindung einer

Kardentrockenmaschine diesen Mängeln abzuhelfen; da jedoch keine der bisher bekannt

gewordenen Maschinen sich in der Praxis bewährt hat, so wird den Tuchfabrikanten die

Mittheilung erwünscht seyn, daß alle Schwierigkeiten, welche sich der Einführung

einer Kardentrockenmaschine entgegenstellten, durch die von mir construirte und

mehrfach ausgeführte Maschine auf das Vollständigste beseitigt sind.

Diese Maschine erfordert für ihre Aufstellung und den zur Bedienung nöthigen Raum

eine Bodenfläche von circa 11 Fuß Länge und 8 Fuß

Breite, kann in jedem beliebigen Locale von entsprechender Größe aufgestellt und

deßhalb in die unmittelbare Nähe der Rauhmaschinen gebracht werden.

Hierdurch werden die durch das Hin- und Herschaffen der Stäbe verursachten

Kosten auf ein Minimum gebracht, da sowohl an Zeit als auch Arbeitskraft bedeutend

gespart wird.

Das Trocknen der Stäbe nach der alten Methode erfordert eine ganz bedeutende Zeit,

während die nassen Stäbe auf der Rauhmaschine nach circa

jeder halben Stunde durch trockene ersetzt werden müssen.

Um einen geordneten Betrieb in der Rauherei mit dem alten Trockensystem überhaupt zu ermöglichen, ist es

nöthig für jede Kardentrommel eine große Anzahl Reserve-Rauhstäbe

anzuschaffen, was bei Anwendung meiner Maschine viel weniger erforderlich ist, da

dieselbe in einer Stunde mindestens 160 Kardenstäbe trocknet.

Die Menge der bis jetzt für eine Rauhmaschine nothwendigen Stäbe läßt sich um mehr

als die Hälfte reduciren. Außerdem gewährt meine Maschine den Vortheil, daß die in

den Stäben befindlichen Karden keiner Reibung und Berührung mit harten Gegenständen

während des Trocknens ausgesetzt sind und sich deßhalb viel länger conserviren.

Neben den angeführten Vortheilen, welche die besprochene Maschine bietet, ermöglicht

sie, wie schon erwähnt, auch bedeutende Ersparnisse an Arbeitslöhnen und denjenigen

Kosten, welche durch das Trocknen der Kardenstäbe in geheizten Localen bisher

erwuchsen. Diese Ersparnisse sind so beträchtlich, daß kein Fabrikant oder Appreteur

die Ausgabe für eine derartige Maschine zu scheuen braucht, um so weniger, als

dieselbe einem wahren Bedürfnisse zu genügen und mancherlei Unbequemlichkeiten zu

beseitigen vermag.

Beschreibung der Maschine.

In dem achteckigen Gehäuse H der in Fig. 26 und 27

dargestellten Maschine befindet sich eine stehende Welle W, die an ihrem oberen und unteren Ende eine gußeiserne Scheibe I', I'' von circa 44 Zoll

Durchmesser trägt.

Die nassen Stäbe P werden nach dem Oeffnen einer Thür T¹, T² in

verticaler Richtung in die Maschine hineingestellt und zwar so, daß dieselben in

Vertiefungen des unteren Kranzes I¹ gehalten,

durch den oberen I² am Fallen verhindert

werden.

Hat man die Maschine mit Stäben gefüllt, so wird die Thür T, durch deren guten Schluß der Zutritt der äußeren Luft ganz verhindert

ist, geschlossen und durch Einrücken des zur Maschine gehörigen Vorgeleges diese in

Thätigkeit versetzt.

Am oberen Ende der Welle W befindet sich eine conische

Scheibe C, die von zwei anderen conischen Lederscheiben

D¹, D²

betrieben wird. Durch die mit D¹, D² auf einer Welle E¹, E² sitzenden Riemscheiben S¹, S² werden

D¹, D² und

sonnt auch die Welle W und die in H befindlichen Kardenstäbe P in Rotation

versetzt.

Oberhalb H befindet sich ein Blechkasten K, an dessen mit einer kegelförmigen Oeffnung versehenen

Seite ein Exhaustor-Rad R in schnelle Umdrehung

versetzt wird. Hierdurch wird sowohl in H, als auch in

dem Canal N, in den Heizrohren des Cylinders O und im Mantel M in der

Richtung der eingezeichneten Pfeile eine starke Luftströmung bewirkt.

O ist ein durch Dampf geheizter, mit vielen in der

Richtung seiner Achse durchgehenden Röhren versehener Kessel; sobald daher die

äußere Luft zwischen den Mantel M und den Cylinder O tritt, wird sie erwärmt und nimmt auf dem Wege

zwischen M und O hinauf und

durch die Heizrohre in O wieder herunter, eine hohe

Temperatur an. Durch den Canal N gelangt die so erhitzte

Luft nach H, verdampft hier das in den Karden enthaltene

Wasser und wird mit dem Wasserdampf zusammen durch K von

R abgeführt.

Nach Verlauf einer halben Stunde werden die getrockneten Kardenstäbe aus der Maschine

herausgenommen und dem Kardenfeger zur Reinigung übergeben.

Da man die Kardenfeger in unmittelbare Nähe der Maschine setzen kann, wird jedes

weite Tragen der Stäbe vermieden, und da der zur Bedienung der Maschine nöthige

Arbeiter während des Ganges derselben die geputzten Stäbe an Ort und Stelle tragen

und die nassen herbeiholen, oder auch zur Bedienung des Kardenfegers benutzt werden

kann, so wird außer schnellem regelmäßigen Betriebe eine nicht unbedeutende

Ersparniß an Arbeitskraft erzielt.

C.

Körner.

Tafeln