| Titel: | Lugo's Destillirapparat für Petroleum; von Adolph Ott, Techniker in New-York. |

| Fundstelle: | Band 185, Jahrgang 1867, Nr. LVII., S. 195 |

| Download: | XML |

LVII.

Lugo's Destillirapparat für Petroleum; von Adolph Ott, Techniker in

New-York.

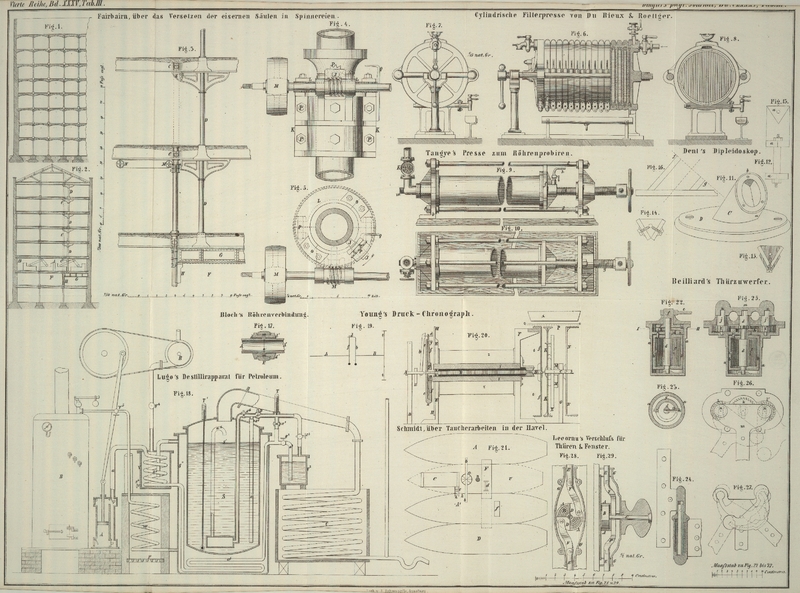

Mit einer Abbildung auf Tab. III.

Lugo's Destillirapparat für Petroleum.

Dieser Apparat, welcher sowohl in Nordamerika als in mehreren europäischen Staaten

patentirt ist, gründet sich auf die Anwendung überhitzten Dampfes zur Erwärmung der

Blasenfüllung, sowie auf diejenige eines Luftstromes zum Uebertreiben der aus der

letzteren sich entwickelnden Dämpfe. Die Vortheile, welche hierdurch erzielt werden,

sind namentlich folgende: Es wird dem so häufig vorkommenden Durchbrennen der

Kesselböden, gewöhnlich die Ursache der Zerstörung von Petroleumraffinerien,

gänzlich vorgebeugt; die Anwendung von Wärme ist vollkommen unter der Controle des

Destillateurs; es werden die aus der zu destillirenden Flüssigkeit aufsteigenden

Gase (durch die Lufteinströmung) in demselben Maaße fortgeleitet als sie sich

bilden, ein Umstand, welcher ebensowohl Brennmaterialersparniß veranlaßt, als auch

ihrer weiteren Zersetzung durch die heißen Kesselwände und sonach der Bildung leicht

explodirbarer Oele entgegentritt. Diese findet vornehmlich dann statt, wenn die

leichteren Dämpfe, wie es bei der gewöhnlichen Destillation der Fall ist,

hinlänglich Zeit haben, sich mit den nachdringenden, schwereren zu vermischen und

nicht wie hier mit der Luft fortgetragen werden. Auch gewährt die Anwendung von Luft

eine bedeutende Zeitersparniß.

Figur 18

stellt einen in Wirklichkeit bestehenden Apparat im senkrechten Längendurchschnitt

dar.

A Luftpumpe, B Dampfkessel,

C Kühlfaß mit Schlange, D Drosselventil, F Ofen zur Dampfüberhitzung;

T ist ein Thermometer zum Ablesen der Temperatur der

in die Blase gepumpten Luft und T' ein solches zur

Temperaturbestimmung der Blasenfüllung.

R ist eine rotirende Dampfmaschine; S ist die aus Kesselblech gefertigte Blase mit Füllung

bis S'; S'' ist ein

Dampfmantel.

V ist ein Dampfgefäß mit der Spirale a² zum Vorwärmen der durch dieselbe nach a³ strömenden Luft. V² ist ein Behälter, welcher eine Auflösung gewisser (mir von dem

Erfinder nicht näher bezeichneter) Chemikalien enthält. a⁴ ist eine daselbst hineintauchende Röhre, welche die Verlängerung

von a³ bildet; a⁵ ist ein in den Kesselinhalt hineintauchendes und a⁶ ein über das Niveau desselben hervorragendes

Rohr. V³ und V⁴ sind Hähne zur Dampfregulirung, und x¹ bis x⁶ (mit Ausnahme von x⁴) Hähne zur Luftregulirung.

Der Betrieb dieses Apparates ist im Wesentlichen der folgende:

Sobald der Dampf einen Druck von 25 bis 30 Pfd. per

Quadratzoll erreicht hat, wird der Hahn V³

geöffnet. Der Dampf tritt durch den Ueberhitzer in den durch die Wand der Blase S und den dieselbe umgebenden Mantel gebildeten Raum,

dort seine Wärme an die zu destillirende Flüssigkeit mittheilend. Zeigt das

Thermometer T' dann 38° Cels. an, so wird die

Pumpe A in Thätigkeit gesetzt. Zu dem Ende wird der Hahn

V⁴ der vom Dampfgefäße V aufsteigenden Röhre geöffnet, jedoch nur so weit, um ungefähr 50

Kolbenhübe per Minute zu erzeugen. Gleichzeitig werden

die Hähne x¹ und x⁶ geöffnet; x² und x³ bleiben indessen geschlossen. Nun muß die

Temperatur rasch erhöht werden; indessen muß dafür gesorgt werden, daß die in die

Blase gepumpte Luft mindestens die Wärme des Oeles habe; sie darf auch um 14 bis

16° C. heißer seyn.

Ungefähr drei Stunden nach dem Beginne der Destillation wird die übergehende

Flüssigkeit circa 50° Baumé anzeigen; die

Temperatur des Oeles ist dann 149° Cels. In diesem Zeitpunkte soll nach dem

Erfinder gern die Bildung ammoniakalischer Gase stattfinden und diese verhütet

werden können, indem man die Luft durch eine Auflösung von in den Behälter V² einzuführender Chemikalien streichen läßt (!).

Es wird dann der Hahn x¹ geschlossen, x² und x³ aber

geöffnet. Von hier an wird die Temperatur sehr allmählich gesteigert. Am Ende der

Operation findet der Erfinder es vortheilhaft, um die sonst regelmäßig eintretende

Bräunung des Destillats zu verhüten, einen Strom von Kohlensäuregas in das Petroleum

streichen zu lassen.

Die beliebtesten Kerosinöle sind diejenigen, welche ähnlich den Kohlenöldestillaten

einen gewissen bläulichen Schimmer zeigen; wie dieser erzeugt wird, ist vielfach

noch Geheimniß. Dasselbe besteht einfach darin, daß man eine geringe Menge Salmiak

in die Destillirblase gibt; über die nähere Wirkungsweise dieses Salzes während der

Destillation fehlt uns aber jede Erklärung.

Tafeln