| Titel: | Der Riesen-Schornstein der chemischen Fabrik von St. Rollox in England. |

| Fundstelle: | Band 185, Jahrgang 1867, Nr. CXXV., S. 441 |

| Download: | XML |

CXXV.

Der Riesen-Schornstein der chemischen

Fabrik von St. Rollox in England.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Der Riesen-Schornstein der chemischen Fabrik von St.

Rollox.

Der höchste und kühnste Schornstein, welcher vielleicht jemals zur Ausführung gelangt

ist, ward in den Jahren 1841 und 1842 für die chemische Fabrik von St. Rollox in

England hergestellt.

Dieser Schornstein mißt nämlich nicht weniger als 435 1/2 englische Fuß, gleich 70

Klafter (132,7 Met.) Höhe, vom Terrain aus gemessen (ist also nahezu ebenso hoch als

der Stephansthurm in Wien).

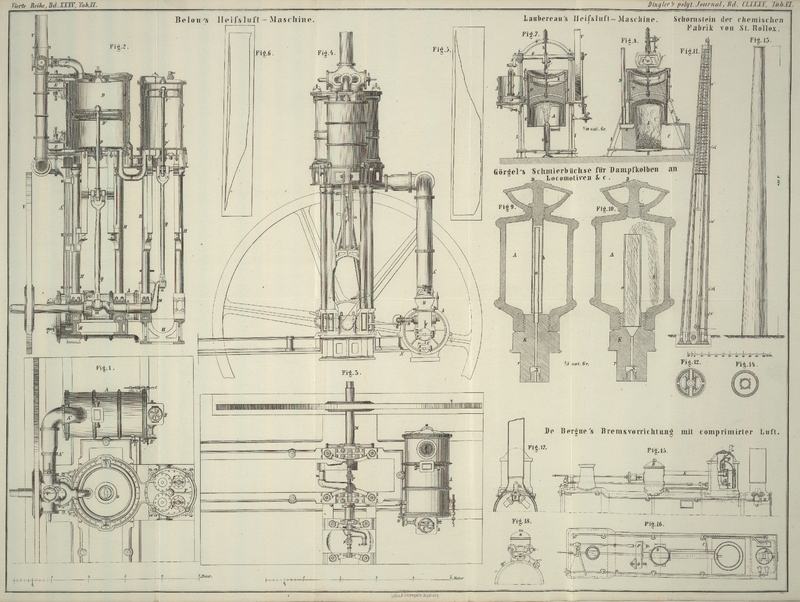

Der St. Rollox Schornstein, dessen Details in Fig. 11–14 dargestellt

sind, hat unten

einen äußeren Durchmesser von 40 Fuß (12,6 Met.) und verengt sich oben bis auf 3'

6'' Durchmesser.

Im Inneren desselben befindet sich – wie gewöhnlich bei solchen Anlagen

– ein zweiter ganz freistehender Schornstein von 39 Klaftern (73,9 Met.)

Höhe, welcher allein ein sehr respectables Bauwerk bilden würde. Der innere

Schornstein hat den Zweck, die starke Abkühlung zu verhindern, und ferner den

nachtheiligen Einfluß der Wärme von dem Hauptbauwerke abzuhalten.

Außerdem bildet der Zwischenraum ein sehr kräftiges Ventilationsmittel für die

Fabrikräume.

Bei so hohen Constructionen kann man nicht, wie für kleine Schornsteine üblich, die

Mauerdicke empirisch bestimmen, sondern es muß dieselbe je nach der Festigkeit des

Materials und nach der zulässigen Belastung genau berechnet werden.

Im vorliegenden Falle ist für das angewendete, sehr gute Ziegelmaterial der Druck von

102 Cent. per Quadratfuß (5,7 Kil. per Quadratcentimeter) nicht überschritten, sondern bei

Erreichung dieser Maximalgrenze eine Verstärkung des Mauerwerks angeordnet.

Die oberen 15 Klafter (28 Met.) des äußeren wie des inneren Schornsteins sind nur 1

Ziegel, d.h. 11 Zoll stark. Unten beträgt die Dicke des 70 Klafter (132,7 Met.)

hohen Mauerwerkes nicht mehr als 2' 9'' (0,87 Met.).

Der Grundstein dieses Riesenbaues ward am 29. Juni 1841 gelegt, und schon 12 Monate

später, am 29. Juni 1842 die obere Bekrönung desselben vollendet.

Am kühnsten war jedenfalls das in Fig. 11 dargestellte

Gerüst für den letzten Theil des Mauerwerkes. Als nämlich die Ausführung bis zum

Niveau des 39 Klafter (73,9 Met.) hohen inneren Schornsteines gediehen war, legte

man auf die obere Bekrönung desselben einige starke Hölzer, und errichtete darauf

ein neues ganz freistehendes Gerüst, welches weitere 31 Klafter (58,8 Met.) Höhe

mißt, und welches zur Vollendung des äußeren Schornsteines diente.

Dieses letztere Gerüst war in üblicher Weise gezimmert, und durch Eisenwerk

verbunden. Für den ersteren Theil der Rüstung hat man jedoch, ganz ohne Verzapfung,

und – mit Ausnahme weniger Klammern – auch ohne Eisenwerk, die Hölzer

nur durch Stricke an einander befestigt, wie dieß in England üblich ist, woselbst

Holz- und Zimmermannslohn hoch im Preise steht.

Eine ähnliche Construction ist auch in den Jahren 1847 und 1848 für den Bau des etwa

240 Fuß (75,8 Met.) hohen Thurmes für die Hamburger

Wasserleitung angewendet worden. Das achteckige Gerüst stand ebenfalls frei

von der Mauer, damit die letztere vor den unvermeidlichen Schwankungen des

Holzwerkes bei starken Stürmen bewahrt bleibe.

Mit Ausnahme der Hauptsäulen kamen nur Rundhölzer von 6 bis 7 Zoll

(0,158–0,184 Met.) zur Anwendung. Dieselben wurden einfach aneinandergelegt,

dann mit getheerten Hanfseilen umwickelt, und durch Eintreibung von Holzkeilen

angezogen.

Diese Constructionsart hat sich trotz des häufigen Wechsels der Witterung gut

bewährt, obwohl das Gerüst über Winter stehen bleiben und im Frühjahre zur

Vollendung des Thurmes so wie zur Hinaufschaffung schwerer Quadern benutzt werden

mutzte.

Man hat lediglich die Keile nachgetrieben und einzelne Stricke ausgewechselt, was

sich bei so zahlreichen Verbindungen leicht bewerkstelligen läßt. Die Schwankungen

des Gerüstes betrugen auf 240 Fuß (75,8 Met.) Höhe bei heftigen Stürmen etwas über 7

Zoll (0,184 Met). A.

Fölsch. (Zeitschrift des österreichischen Ingenieur- und

Architektenvereins, 1867 S. 42.)

Tafeln