| Titel: | Die Gasmaschinen auf der allgemeinen Industrie-Ausstellung zu Paris im Jahre 1867; von G. Delabar. |

| Autor: | Gangolf Delabar [GND] |

| Fundstelle: | Band 187, Jahrgang 1868, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Die Gasmaschinen auf der allgemeinen

Industrie-Ausstellung zu Paris im Jahre 1867; von

G. Delabar.

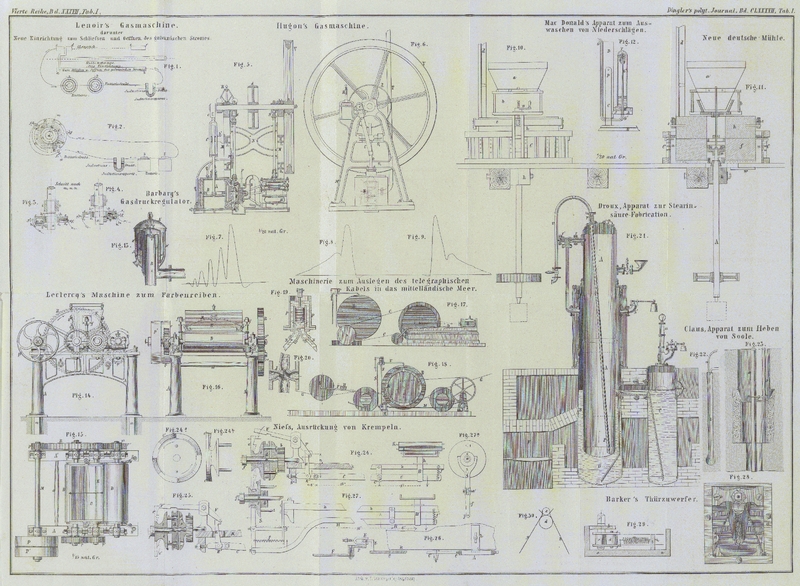

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Delabar, über die Gasmaschinen auf der allgemeinen

Industrie-Ausstellung zu Paris.

Die Gasmaschinen auf der Pariser Industrie-Ausstellung von 1867 waren, außer

einer einzigen, einer deutschen, französischen Ursprungs. Als Aussteller solcher

Maschinen hatten sich nämlich betheiligt: die Pariser

Gasgesellschaft mit 5, die Gesellschaft der

Lenoir'schen Gasmotoren in Paris mit 2 und G.

Lefebvre, Ingenieur in Paris, als Constructeur und

Erbauer der Lenoir'schen Gasmaschinen, noch besonders mit

1, sodann P. Hugon und Comp in Paris mit 6 und endlich N.

A. Otto und E. Langen in Cöln

mit 1.

Diese verschiedenen Gasmaschinen können nach ihren Erfindern und ihren wesentlichen Eigenthümlichkeiten

in drei Systeme abgetheilt werden, nämlich:

1) in die Gasmaschinen nach dem System

von Lenoir;

2) in die Gasmaschinen nach dem System

von Hugon, und

3) in die Gasmaschinen nach dem System

von Otto und Langen.

Ihrer Wirkungsweise nach sind die Gasmaschinen der beiden

ersten Systeme, also sämmtliche französische Gasmaschinen, doppeltwirkend, während die Gasmaschine des dritten Systems, also die

deutsche Gasmaschine, nur einfachwirkend ist.

Bei jenen wird nämlich die Gasmischung abwechselnd hinter

und vor den Betriebskolben geleitet und entzündet, und dieser daher sowohl

vor- als rückwärts durch die directe Wirkung der

bei der Explosion entstehenden motorischen Kraft bewegt; bei dieser wird hingegen

die Gasmischung immer nur auf derselben Seite des Kolbens

zugeführt und zum Explodiren gebracht, und die Gasexplosion zunächst nur indirect zur Hervorbringung eines lüftverdünnten Raumes

benutzt, in Folge dessen dann der äußere atmosphärische Luftdruck zur Wirkung kommt und den Kolben rückwärts treibt.

Die deutsche Gasmaschine ist somit eine einfachwirkende atmosphärische Gasmaschine, ähnlich der

früheren Dampfmaschine von Newcomen.

Die französischen Gasmaschinen sind dagegen, wie gesagt,

doppelt- und directwirkende, analog den jetzt allgemein gebräuchlichen doppelt-

und directwirkenden Dampfmaschinen, welche, wie diese, stehend oder liegend

angeordnet seyn können.

Die ausgestellten Hugon'schen Maschinen sind auch wirklich

theils vertical, theils horizontal, die ausgestellten Lenoir'schen Maschinen dagegen alle liegend angeordnet, während bei der

Gasmaschine von Otto und Langen begreiflich die verticale Anordnung vorgezogen worden ist.

Was die Entzündung des Gasgemisches im Betriebscylinder

betrifft, so wird dieselbe bei den Lenoir'schen

Gasmaschinen auch jetzt noch wie von Anfang an durch die elektrischen Funken eines

Ruhmkorff'schen Inductionsapparates, bei den

Gasmaschinen von Hugon und von Otto und Langen hingegen durch gewöhnliche

Gasflammen bewirkt.

Diese letztere, zuerst von Hugon eingeführte und von Langen bald nachgeahmte Neuerung verdient als ein sehr

bedeutender Fortschritt im Betriebe der Gasmaschinen hervorgehoben zu werden, weil

dadurch die galvanische Batterie und der Inductionsapparat, also gerade die für die

Bedienung und Beaufsichtigung schwierigsten Theile der Maschine, ganz überflüssig

gemacht und beseitigt worden sind.

Die ausgestellten Lenoir'schen Maschinen zeigten indessen

gegen früher eine wesentliche Aenderung in der Einrichtung zum Schließen und Oeffnen des galvanischen Stromes.

Bei der früheren ConstructionSiehe polytechn. Journal Bd. CLVII S.

323 und Bd. CLXIII S.

161. war diese Einrichtung an der Führung, d.h. am Schlitten und der Kolbenstange

der horizontal angeordneten Maschine angebracht, wie sie zur Vergleichung mit der

neuen Einrichtung hier nochmals kurz beschrieben und in Fig. 1 übersichtlich

angedeutet werden soll.

Auf dem Schlittengestell der horizontal angeordneten Maschine waren nämlich bei der

alten Einrichtung drei eiserne oder sonst metallene Schienen a, b, c, d, und e, f befestigt, welche durch

eine Unterlage von Elfenbein oder einem anderen die Elektricität nicht leitenden

Stoff von dem eisernen Schlittengestell und von einander isolirt waren. Zwischen c, d und e, f lag eine

Elfenbeinplatte in gleicher Ebene. a, b stand mit dem

positiven oder Kohlenpole

der Batterie, c, d und e, f

dagegen standen mit dem negativen oder Zinkpole der Batterie und unter einander in

leitender Verbindung. An dem Gleitkopf der Kolbenstange waren zwei ungleich lange

Stifte oder Federn befestigt, wovon die eine, die längere, auf der Metallschiene a, b und die andere, die kürzere, auf den Schienen c, d und e, f und zwischen

denselben auf der in gleicher Ebene befindlichen Elfenbeinplatte hinglitt.

Bei der Bewegung des Kolbens im Betriebscylinder von links nach rechts oder umgekehrt

von rechts nach links kam nun jedesmal, kurz nach der Umkehrung des Kolbenhubes, die

kürzere Feder von c, d, resp. von e, f auf das Elfenbeinstück, und dadurch wurde der galvanische Strom (der

Strom des Batteriedrahtes) abwechselnd unterbrochen und sofort auch wieder, wenn der

Stift mit der Schiene e, f resp. c, d in Berührung trat, geschlossen. Gleichzeitig entstand bei jeder

Unterbrechung im Inductionsdraht (des Inductionsapparates) ein Inductionsstrom,

welcher an den in den Betriebscylinder einmündenden und dort unterbrochenen Enden

desselben elektrische Funken hervorbrachte, wodurch alsdann die gerade vorhandene

Gasmischung entzündet und zur Explosion gebracht wurde.

Diese Einrichtung ist nun an den ausgestellten neueren

Maschinen derart abgeändert, wie es in den Figuren 2, 3 und 4 dargestellt ist. Dabei

sind die Federn und Schienen mit dem isolirenden Gleitstück durch einen mit der

Treibwelle a in Verbindung stehenden Uebertrager von folgender Einrichtung ersetzt.

Auf der Treibwelle a ist ein eiserner Arm b befestigt, der mit einem unterlegten Elfenbeinstück

b₁, versehen und dadurch von dem Messingstück

b₂ isolirt ist, welches bei der Drehung der

Achse über die vorstehenden Ränder c₁, und c₂ der in der Mitte ausgehöhlten messingenen

Rolle c hingleitet und bei jeder Umdrehung zweimal das

Schließen und Oeffnen des galvanischen Stromes bewirkt. Dazu ist die Messingscheibe

c an zwei entgegengesetzten Stellen mit zwei

eisernen Bogen d₁ und d₂ versehen, die ihrerseits wieder auf den isolirenden

Segmentstücken c₁ und c₂ aus Elfenbein oder eitlem anderen die Elektricität nicht

leitenden Stoff befestigt und bei e', e' und e'', e'' in Bezug auf den äußeren Rand c₁ der messingenen Scheibe c unterbrochen sind. Bei f₁ und f₂ sind die Klemmschrauben für den von dem

positiven Pole der Batterie herkommenden und durch den Inductionsapparat gehenden

Batteriedraht an den Eisenbogen d₁, und d₂, und bei g ist

eine solche für den zum negativen Pole der Batterie zurücklaufenden Batteriedraht an

dem äußeren Umfang der Messingrolle c angebracht. Durch

den Ansatz h, h ist die ganze Uebertragsrolle mit der

Lagerplatte des Lagers i, i fest verbunden, aber zugleich durch eine die

Elektricität nicht leitende Zwischenschicht isolirt.

Das Schließen und Oeffnen des galvanischen Stromes und das

Erzeugen der elektrischen Funken durch den inducirten Strom geschieht nun

wie folgt: Hat der Arm b eine Stellung wie in Fig. 2 und 3, so daß er,

außer dem inneren Rand c₂ zugleich auch den

äußeren Rand c₁ der Messingrolle c berührt, so ist der galvanische Strom unterbrochen,

weil dann der von der Batterie herkommende und nach f₁, und f₂ hinlaufende Draht in

keiner leitenden Verbindung mit dem von g zur Batterie

zurücklaufenden Draht steht. Hat aber der Arm b eine

solche Lage, daß er das Eisenstück d₁, oder d₂ berührt, siehe Fig. 4, so ist der

galvanische Strom geschlossen, weil alsdann der von der Batterie herkommende Draht

mittelst der Klemmschraube f₁, oder f₂, des Eisenstückes d₁, oder d₂, des mit letzterem

in Berührung stehenden Messingstückes b₂, des

inneren Randes c₂, und der Rolle c selbst mit dem zur Batterie zurücklaufenden Draht g in leitender Verbindung ist.

Bei jeder Umdrehung der Betriebswelle a und des damit

fest verbundenen Armes b wird also auch bei dieser neuen

Einrichtung, wie man sieht, der galvanische Strom zweimal unterbrochen, und

gleichzeitig der inducirte Strom im Inductionsdraht erzeugt, welcher sofort an den

beiden Enden des Betriebscylinders als elektrische Funken überspringt, wodurch die

in dem einen Cylinderraum jedesmal vorhandene Gasmischung entzündet und zum

Explodiren gebracht wird.

Im Uebrigen ist die Einrichtung dieser Lenoir'schen

Gasmaschine der Hauptsache nach dieselbe, wie sie in den oben erwähnten Abhandlungen

nach beigegebenen Abbildungen beschrieben ist, auf welche wir daher die Leser des

Journals verweisen müssen.

Die Gasmaschinen von Hugon arbeiten, wie bereits bemerkt,

mit einer gewöhnlichen Gasflamme, ohne galvanische Batterie und ohne

Inductionsapparat. Nach einer während der Ausstellung uns zugekommenen Mittheilung

ist dieser Mechaniker seit mehr als 13 Jahren unablässig mit der Verbesserung und

Vervollkommnung dieses Motors beschäftigt, und hat zur Sicherung seiner

Prioritätsrechte nicht weniger als 12 Erfindungspatente darauf genommen. Eine der

neuesten und wichtigsten Verbesserungen betrifft nun eben die Entzündung der Gasmischung im Betriebscylinder durch kleine Gasflämmchen

statt durch elektrische Funken. Von sehr günstigem Erfolge hat sich auch die von ihm eingeführte Neuerung erwiesen, wornach in den Betriebscylinder für jede Gasfüllung etwas

Wasser eingespritzt wird, welches dann, indem es theilweise verdampft,

nicht nur durch den erzeugten Wasserdampf die Betriebskraft erhöht, sondern zugleich auch zur

Abkühlung und zur besseren Erhaltung der beweglichen Maschinentheile dient.

In Folge dieser Verbesserungen sey noch überdieß der

Vortheil erreicht worden, daß die Maschine keinen

beständigen Wärter mehr nöthig habe, indem eine

Stunde Zeit

per Arbeitstag für den Wärter zur Bedienung, d.h. zur

Reinigung und Einölung, vollkommen genüge.

Eine solche Hugon'sche Gasmaschine mit stehender Anordnung

ist in Figur 5

und 6 im

verticalen Längenschnitt und in der Seitenansicht dargestellt. Darin zeigt A den Betriebscylinder mit seiner Umhüllung a für die Circulation des Wassers, welches zur Abkühlung

des Gascylinders nöthig ist; B den Betriebskolben mit

seiner Kolbenstange b und der Führung b': C die Treibstange, welche einerseits mit der

Kolbenstange b und andererseits mit der Kurbel c verbunden ist; D die

Treibwelle, auf welcher, außer der Kurbel c, die

Treibrolle d und das Schwungrad V, sowie die beiden Excenter e und g für die Steuerung, und das Gebläse für die Gasmischung

aufgesetzt sind; E den Vertheilungsschieber und F den Zulaßschieber für die Gasmischung, welche beide

durch das Excenter e auf- und abbewegt werden;

G das Gebläse zur Mischung des Leuchtgases mit der

atmosphärischen Luft, welches vom Excenter g aus

mechanisch betrieben wird; H ein Gasreservoir, welches

mittelst einer (in der Zeichnung nicht sichtbaren) hinter dem Gebläse G angebrachten kleinen Handpumpe von Zeit zu Zeit vom

Gaszuleitungsrohr aus gefüllt wird und von welchem aus unter geeignetem Druck die

festen, permanenten Entzündungsbrenner J₁, J₂ gespeist werden, welche oben und unten außen

am Cylinder angebracht und bestimmt sind, bei der hin- und hergehenden

Bewegung des Schiebers E die beweglichen

interimistischen Brenner k₁, k₂ nach jedem Hube wieder anzuzünden, die

ihrerseits dazu dienen, die in den Cylinderraum über und unter den Kolben bei l₁ und l₂

eingeführte Gasmischung zu entzünden und dadurch zur Explosion zu bringen; M, M das Maschinengestell mit den Längenstreben N und den Querstreben O₁,

O₂: p die mit dem Excenter e in

Verbindung stehende Vorrichtung, wodurch bei jedem Hub eine kleine Menge Wasser

durch die Röhren q₁, q₂ in den Cylinder über oder unter den Kolben zugeleitet wird; R den Centrifugalregulator, wodurch der Zutritt der

Gasmischung entsprechend der Geschwindigkeit der Maschine regulirt wird, und endlich

bemerkt man bei s auch noch die Ausflußöffnung und bei

T das Abzugsrohr für die verbrauchten Gase.

Genügen diese Angaben, um sich über die Construction der

Maschine im Allgemeinen zu orientiren, so verlangt die Einrichtung zur

Entzündung der Gasmischung im Betriebscylinder durch die Gasflämmchen der oben

erwähnten festen und beweglichen Brenner jedoch noch eine besondere

Erläuterung.

Dazu bemerke man, daß der Vertheilungsschieber E, außer

den gewöhnlichen Canälen k₁, k₂ zur Einströmung des Gases in den Cylinder,

noch zwei andere kleine Höhlungen besitzt, in welche die Brenner K₁, K₂

einmünden und welche im geeigneten Moment, und zwar immer bald nach Beginn des

Hubes, mit den Vertheilungswegen l₁, l₂ des Gascylinders in Communication kommen. In

Fig. 5

ist, wie man sieht, der Fall gezeichnet, wo die obere Höhlung des Brenners K₁ mit dem oberen Vertheilungswege l₁ des Cylinders communicirt und entsprechend der

Kolben im Abwärtsbewegen begriffen ist. Die Brenner K₁, K₂ werden mit Gas von ziemlich

starkem Druck gespeist, der, bis zu einer 60 bis 70 Centimeter hohen Wassersäule

äquilibrirt, mittelst eines kleinen, durch die Maschine selbst in Bewegung gesetzten

Gebläses erzeugt wird.

Dadurch dringt die Flamme dieser Brenner durch die Seitenöffnungen gegen die

Vertheilungswege des Cylinders und entzündet im Moment, wo ihre Communication

eintritt, die Gasmischung im entsprechenden Cylinderraum. In Folge der bei der

Explosion entstehenden motorischen Kraft wird sodann der Kolben abwärts getrieben

und die unter demselben befindlichen Verbrennungsgase des vorausgegangenen Hubes

werden durch die Oeffnung s und das Rohr T ausgetrieben.

Währenddem bewegt sich der Schieber E in die Höhe und es

wird nun die obere Verbindung zwischen den Canälen k₁, k₂ und l₁ aufgehoben und die untere zwischen k₂, k₂ und l₂ hergestellt, wobei nämlich der untere Canal k₂ und bald auch der untere Brenner K₂ mit dem unteren Vertheilungsweg l₂ in Verbindung tritt und die Gasmischung im

unteren Cylinderraum entzündet, und der Kolben in Folge der bei der Explosion

entstehenden bewegenden Kraft in die Höhe getrieben wird.

Bei dieser sich nun auf gleiche Weise wiederholenden hin- und hergehenden

Bewegung des Schiebers E werden die Flammen der Brenner

K₁, K₂, nachdem sie bei jedem Hub die

entsprechende Gasmischung im Betriebscylinder entzündet und zur Explosion gebracht

haben, ausgelöscht, von den außen am Cylinder angebrachten, fortwährend unter

schwachem Druck brennenden und von H aus genährten

Gasflämmchen J₁ und J₂ im Vorbeigehen sofort wieder angezündet, und zwar ganz regelmäßig

und sicher, wie wir uns durch eigene wiederholte Beobachtungen überzeugen

konnten.

Was nun die Einrichtung der Gasmaschine von Otto und

Langen betrifft, so findet sich dieselbe bereits in einem

früheren ArtikelPolytechn. Journal Bd. CLXXXVI S. 90;

zweites Octoberheft 1867. beschrieben und abgebildet, weßhalb wir uns in dieser Beziehung darauf

beschränken, die Leser des Journals auf jenen Artikel zu verweisen. Wohl aber möge

hier nochmals auf die principielle Eigenthümlichkeit hinsichtlich ihrer indirecten

Wirkungsweise Bezug genommen werden. Da nämlich bei dieser Maschine die

Kolbenstange, während der Kolben sich nach oben bewegt, von der Treibachse

ausgelöst, während der Kolben sich abwärts bewegt, aber mit der Treibachse wieder in

Verbindung seyn muß, um die in dieser zweiten Periode der Umdrehung auf ihn

ausgeübte Arbeit auf dieselbe übertragen zu können, so hatten die Erfinder bei

dieser dem Princip nach wohl motivirten Neuerung vor Allem einen hierzu geeigneten

Uebertragungsmechanismus auszudenken. Es war dieß für

sie, wie wir schon früher einmal hervorgehoben haben,Siehe unsere Notizen im polytechn. Journal Bd. CLXXXIII S. 106. keine leichte Aufgabe. Die Lösung, wie sie die in Paris ausgestellte

Maschine zeigte und wie sie in dem oben angeführten Artikel (Bd. CLXXXVI S. 90

dieses Journals) näher beschrieben und in den beigegebenen Zeichnungen dargestellt

ist, scheint uns nun aber noch nicht in der Vollkommenheit gelungen zu seyn, wie es

bei den übrigen Vorzügen der Maschine zu wünschen wäre. Denn nicht nur verursacht

dieser Uebertragungsmechanismus oder das sogen. Schaltwerk der Erfinder mit dem sich

fliegend schnell auf- und abbewegenden Kolben einen nicht besonders

angenehmen Lärm, sondern die dabei entstehenden Erschütterungen und Rückstöße üben

natürlich auch ihren nachtheiligen Einfluß auf die Erhaltung und Dauerhaftigkeit der

Maschine und ihrer Unterlage aus. Aus diesem Grunde müssen wir daher auch

befürchten, daß die einzelnen Theile des Schaltwerkes und insbesondere der in die

Zahnstange des Kolbens eingreifende Zahnkranz mit seinen inneren Keilbahnen, sowie

die innere auf die Treibwelle festgekeilte Scheibe mit den zwischenliegenden

Metallrollen sich bald so ausgenutzt haben werden, daß das Ganze, wenn auch nicht

gerade seinen Dienst versagen, so doch nicht mehr regelmäßig und sicher gehen und

daher bald Unterbrechungen und Reparaturen nöthig machen werde.Bei dieser Gelegenheit müssen wir überdieß auf einen Fehler aufmerksam

machen, der sich in dem oben erwähnten Artikel bezüglich der Beschreibung

des Schaltwerkes vorfindet. Es heißt nämlich dort, daß die zwischen den

Keilflächen des Zahnkranzes und der auf der Betriebswelle festsitzenden

Scheibe befindlichen Metallrollen bei einer Drehung des ersteren

„in der Richtung des Pfeiles,“ der in den

betreffenden Figuren (siehe Fig. 1, 5 und

6

jenes Artikels) von rechts gegen links zeigt, keine

Reibung auf der letzteren verursachen, daß dieselben dagegen bei

der „entgegengesetzten“

Bewegungsrichtung sich zwischen die Keilflächen des Zahnkranzes und der auf

der Treibwelle festsitzenden Scheibe festrollen, so daß die erzeugte Reibung ein Gleiten und Voreilen des

Zahnkranzes nicht mehr zulasse und dieser in Folge dessen mit der Scheibe

und damit auch mit der Treibwelle verkuppelt werde.Diese Erklärung paßt nun aber keineswegs zu der in jenen Figuren angegebenen

Pfeilrichtung. Denn sonst wäre ja das Schaltwerk in der aufwärts gerichteten

Bewegung des Kolbens mit der Treibwelle gekuppelt und bei der abwärts

gerichteten Bewegung desselben ausgelöst, während dieß in Wirklichkeit

gerade im umgekehrten Sinne stattfindet, weßhalb die Pfeilrichtung in den

erwähnten Figuren offenbar nach der entgegengesetzten Seite von links nach

rechts zeigen sollte. Denn dann wird beim Aufwärtsbewegen des Kolbens und

der mit ihm befestigten Zahnstange der in diese eingreifende Zahnkranz die

innere Scheibe mit der Treibwelle in der That, wie es seyn soll, nicht

mitnehmen, während beim Abwärtsbewegen des Kolbens die Metallrollen sich

zwischen die Keilflächen des Zahnkranzes und der inneren Scheibe nothwendig

festrollen, in Folge dessen diese mitgenommen und die Bewegung des ersteren

auch auf diese und damit auch auf die Treibwelle übertragen wird.

Für diesen Uebertragungsmechanismus erhielten die Erfinder jedenfalls nicht die goldene Medaille, welche ihnen von der Jury für ihre

ausgestellte Maschine zuerkannt worden ist. Dieß geschah zweifelsohne mehr für das darin verwirklichte Princip, wornach die bei der Explosion

der Gasmischung entstehende motorische Kraft nicht direct auf die Treibwelle

übertragen, sondern zunächst nur zur Herstellung eines unter dem Betriebskolben

stattfindenden sehr verdünnten Raumes und erst indirect durch den hierauf zur

Wirkung kommenden äußeren atmosphärischen Luftdruck zur Umdrehung derselben

benutzt wird, sowie und ganz vorzüglich auf Grund der mit der Maschine

angestellten Versuche, nach welchen sich der Gasverbrauch beträchtlich geringer,

die Leistungsfähigkeit also entsprechend größer als bei den anderen

französischen Gasmaschinen herausgestellt hat, die deßhalb auch nur mit der

silbernen Medaille ausgezeichnet worden sind.

Bei den Versuchen, welche von den Ingenieuren der Pariser Gasgesellschaft in

Gegenwart einzelner Jurymitglieder mit der von Otto und

Langen ausgestellten Maschine angestellt worden sind,

haben sich nämlich folgende Resultate ergeben.

Bei einer ersten Versuchsreihe stellte sich der

GasverbrauchperStunde und Pferdekraft auf 1,102 Kubikmet., bei einer zweiten auf 1,038 Kubikmeter, bei einer dritten auf 0,896 Kubikmeter, im Mittel also auf 1,013 oder in runder Zahl auf 1 Kubikmeter.Dabei betrug im ersten Falle die Belastung des Bremshebels 4 Kil., die

Geschwindigkeit der Treibwelle 112 Umdrehungen per Minute und der entsprechende Nutzeffect 46,89

Kil.-Meter; im zweiten Falle hingegen war der Bremshebel mit 4,5

Kil.

belastet, machte die Treibwelle 88 Umdrehungen per Minute und war der Nutzeffect 41,4 Kil. Met.; im dritten Falle

war endlich die Belastung des Bremshebels 5,5 Kil., die Anzahl der

Umdrehungen 66 und der Nutzeffect 37,95 Kil.-Mer.

Da dieses überraschend günstige Resultat von vielen Seiten, namentlich von den

französischen Concurrenten, nicht ohne einiges Mißtrauen betrachtet worden ist, so

wurden die Versuche unter Zuziehung gewichtiger Autoritäten zur völligen Beseitigung

der entstandenen Zweifel am 12. August in der preußischen Abtheilung des

Ausstellungsgebäudes wiederholt, welche dann das Ergebniß lieferten, daß die Gasmaschine von Otto und Langen

per

Stunde und Pferdekraft 1367 Liter

oder 1,367 Kubikmeter oder circa

50 schweizerische Kubikfuß Leuchtgas consumirte und

dabei äußerst wenig Kühlwasser bedurfte, dessen Temperatur kaum höher als die

der äußeren atmosphärischen Luft stieg.

Stellt sich nach diesen letzteren Versuchen der

Gasverbrauch der Maschine von Otto und Langen auch

wirklich etwas höher als nach den ersteren, so ist

derselbe doch immerhin noch bedeutend kleiner als bei den

französischen Gasmaschinen.

Was in dieser Beziehung die Lenoir'schen Gasmaschinen

betrifft, so wurden damit bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit und ihres

Gasverbrauches wiederholt Versuche angestellt. So fand Tresca

Siehe polytechn. Journal Bd. CLXIII S.

161. als Ergebniß einer ersten Versuchsreihe den Gasverbrauch derselben per Stunde und Pferdekraft zu 2712 Liter und als

Ergebniß einer zweiten Versuchsreihe zu 2878 Liter, also im Mittel zu 2795 Liter

oder 2,795 Kubikmeter oder circa 100 Kubikfuß, und Le Bleu

Siehe polytechn. Journal Bd. CLXXX S. als Mittel von fünf Versuchsreihen 2984 Liter oder 2,984 Kubikmeter oder circa 110 Kubf.

Die Gasmaschinen von Hugon anbelangend hat Tresca in neuester Zeit damit ebenfalls sorgfältige

Versuche angestellt,Siehe den folgenden Artikel dieses Heftes. und darnach stellt sich der Gasverbrauch dieser Maschine per Stunde und Pferdekraft im Mittel auf 2606,6 Liter

oder 2,6066 Kubikmeter oder circa 96 Kubf.

Hieraus ersieht man zugleich, daß der Gasconsum bei der Hugon'schen Maschine zwar etwas geringer als

bei der Lenoir'schen Maschine, aber immerhin noch beträchtlich stärker als bei der Maschine von Otto und Langen ist.

Aehnlich verhält es sich auch bezüglich des Verbrauches an

Kühlwasser.

Nach den obigen Versuchen von Tresca wurden nämlich bei einer Lenoir'schen Gasmaschine von 1,02 Pferdekräften Nutzeffect in der Stunde 800 Liter Kühlwasser bei einer anfänglichen Temperatur

von 18° und einer Endtemperatur von 40° C., dagegen bei einer Hugon'schen Gasmaschine von 2,07 Pferdekräften Nutzeffect während der Versuchszeit von 5 Stunden 1286 Liter oder also in einer

Stunde durchschnittlich 257 Liter bei einer Anfangstemperatur von 19° und einer Endtemperatur von 44° C. verbraucht.

Hugon selbst rechnet für seine Maschine im regelmäßigen Betrieb per Stunde und Pferdekraft 500 Liter Kühlwasser und noch besonders 50 Liter Einspritzwasser.

Vergleichen wir endlich auch noch den Ankaufspreis um welchen die Maschinen dieser drei verschiedenen Systeme geliefert werden, so stellt sich derselbe nach den uns vorliegenden

Publicationen folgendermaßen heraus:

Lefebvre liefert die Lenoir'sche Maschine rei ab Paris

zu„„„

½123

Pferdekraft„„„

für„„„

800130020002500

Frc.„„„

Hugon berechnet seine Maschinefrei ab Paris

von„„„

½123

„„„„

„„„„

1400180024003000

„„„„

Otto und Langen liefern ihre Maschinefrei ab Cöln

von„„

„12

„„„

„„„

131216872175

„„„

Aus diesen Angaben folgt daher, daß die Lenoir'schen Maschinen bie billigsten und die Hugon'schen Maschinen die theuersten sind. Bezüglich der Maschine von Otto und Langen ist noch zu bemerken, daß die kleinste Sorte von ½ Pferdekraft ohne Regulator verstanden ist. Zugleich sieht man aber, daß

der Ankaufspreis bei allen Gasmaschinen ungefähr derselbe oder doch nicht viel niedriger als bei den Dampfmaschinen von gleichem

Effect ist.

Anders stellen sich freilich die Unterhaltungskosten dieser verschiedenen Motoren.

Angenommen, eine kleine Dampfmaschine consumire per Stunde und Pferdekraft 5 Kil. oder 10 Pfd. Steinkohlen, was jedoch nur im ungünstigsten Falle stattfinden wird, so macht

dieß, den Centner Steinkohlen zu 1½ Frc. gerechnet, erst eine Auslage von 15 Centimes.

Nun verbraucht aber nach obigen Angaben eine Gasmaschine von Otto und Langen per Stunde und Pferdekraft noch immer 1,367

Kubikmeter

oder circa 50 Kubikfuß Gas. Rechnen wir daher den

Kubikmeter Leuchtgas auch nur wie in Paris zu 30 Centimes, was mit dem Preis des

Leuchtgases in Cöln so ziemlich übereinstimmt, da dort 1000 Kubikfuß engl. 50 Ngr.

kosten,In St. Gallen ist das Leuchtgas mehr als doppelt so theuer, da daselbst 1000

Kubikfuß schweiz. noch immer, wie seit Anfang an, 14 Frc. kosten!

so beträgt die Auslage für den Gasverbrauch einer Maschine von

Otto und Langen per Stunde und Pferdekraft

gleichwohl nicht weniger denn 41,01, also etwas

über 40 Centimes, folglich 2 2/3mal mehr als bei einer einpferdigen Dampfmaschine.

Bei den beiden anderen Systemen stellt sich aber das Verhältniß noch viel

ungünstiger. Denn nach obigen Angaben consumirt eine Hugon'sche Gasmaschine per Stunde und

Pferdekraft durchschnittlich 2,6 Kubikmeter, was, bei dem angegebenen Preise von 30

Centimes per Kubikmeter, eine Auslage von 78 Centimes,

also über 5mal mehr als bei der einpferdigen Dampfmaschine ausmacht. Da die Lenoir'sche Maschine per

Stunde und Pferdekraft durchschnittlich 2795 Liter oder 2,8 Kubikmeter Leuchtgas

verbraucht, so macht dieß sogar eine Auslage von 84 Centimes, also 5 3/5mal mehr als

bei der einpferdigen Dampfmaschine.

Die Unterhaltungskosten für eine Gasmaschine kommen also im

günstigsten Falle zur Zeit noch über 2 1/2mal so hoch

zu stehen, als bei einer Dampfmaschine von gleicher Leistungsfähigkeit,

wenn auch die übrigen Kosten für die Schmierung und Bedienung für beide Motoren

gleich angenommen werden, welche bis jetzt aber, vom Dampfkessel abgesehen,

ebenfalls für die Gasmaschine eher höher als für die Dampfmaschine ausfallen.

Vom rein ökonomischen Standpunkt aus können daher die

Gasmaschinen selbst für kleine Kräfte noch immer nicht mit den Dampfmaschinen

concurriren. Wohl aber gibt es eine Menge Fälle, wo die Gasmaschine

gleichwohl mit Vortheil statt der Dampfmaschine verwendet werden kann. Dieß ist

namentlich überall da der Fall, wo man kleine Betriebskräfte nur während kurzer

Zeitabschnitte bedarf, oder wo in einem Local die Aufstellung einer Dampfmaschine

nicht zulässig oder gar polizeilich verboten ist.

Aus diesem Grunde haben sich auch die Gasmaschinen in den

letzten Jahren immer mehr verbreitet, und finden sich dieselben bereits in großer

Anzahl in den Kleingewerben wirklich praktisch angewendet, namentlich statt des

sonst viel gebrauchten Kurbelrades, zum Theil aber auch, wenigstens für kleine

Effecte von 1/2 bis 2 und 3 Pferdekräften,

statt der Dampfmaschinen, die bekanntlich wegen der mit

denselben verbundenen Gefahren hinsichtlich der möglichen Dampfkesselexplosionen

in gewöhnlichen Wohnhäusern und Arbeitswerkstätten nicht wohl anwendbar

sind.

Dazu kommt noch der weitere Vortheil, daß die Gasmaschinen in jedem Augenblick nach Belieben und

Bedürfniß in und außer Gang gesetzt werden können und zwar ohne alle

Vorbereitung und den geringsten Gasaufwand, während die Dampfmaschinen, bevor

sie in Betrieb gesetzt werden können, immer längere Zeit, wenigstens eine halbe

Stunde lang, vorher zur Entwickelung des nöthigen Wasserdampfes angeheizt und auch während des Stillstandes, falls sie

später wieder in Gang gesetzt werden sollen, fortgeheizt werden müssen.

Nach einer mir vorliegenden Publication von Lefebvre

befanden sich schon zur Zeit der Ausstellung nicht weniger als circa 140 bloß Lenoir'sche

Maschinen von 1/2 bis 2 und 3 Pferdekräften allein in Paris und wenigens ebenso

viele im übrigen Frankreich und im Ausland, und zwar in den meisten Ländern Europa's

sowie in Nord- und Südamerika. Davon kommen 9 Exemplare auf Deutschland und

zwar 3 auf Wiesbaden, 2 auf Hannover, 1 auf Berlin, 1 auf Augsburg, 1 auf München

und 1 auf Wien.

Wie viele Gasmaschinen von Hugon, sowie von Otto und Langen bis jetzt zur

praktischen Anwendung gelangt sind, wissen wir nicht; aber jedenfalls ist die Zahl

derselben, wenigstens nach dem ersteren System, nicht unbeträchtlich, da sie, wie

wir gesehen, ja noch ökonomischer als die Lenoir'schen

Maschinen sind.

Am meisten trifft man diese verschiedenen Gasmaschinen in Paris in Lithographien und

Druckereien, für den Betrieb von Pumpen zur Wasserversorgung, in Bäckereien ganz

besonders zum Betriebe der Knetmaschinen, für Ebenisten, Tischler und Dreher, in

Selterswasser-Fabriken, in Chokolate- und Farbemühlen, zum Betriebe

von Zuckersägen, in Wurstereien und Gießereien, in Bijouterie- und

Stecknadelfabriken, in Seidenzwirnereien u.s.w. verwendet.

Nach den jetzt vorliegenden Erfahrungen und den darauf basirten Mittheilungen dürfen

wir wohl hoffen, daß die Gasmaschinen unter den angegebenen Gesichtspunkten auch bei

uns in Deutschland und der Schweiz immer mehr Aufnahme finden werden.

Tafeln