| Titel: | Die neue deutsche Mühle. |

| Autor: | A. M. Arndt |

| Fundstelle: | Band 187, Jahrgang 1868, Nr. IV., S. 27 |

| Download: | XML |

IV.

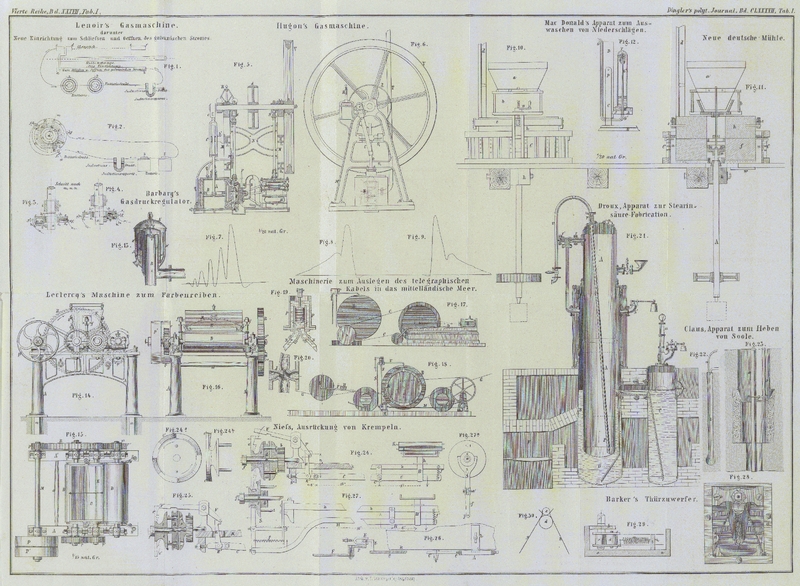

Die neue deutsche Mühle.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Arndt, über die neue deutsche Mühle.

Die allgemein bekannte alte deutsche Mühle hat in ihrer bisherigen Form noch einige

Mängel, welche zunächst beleuchtet werden sollen, ehe die Beschreibung der

verbesserten Construction folgt.

Das Warmlaufen selbst kann, als eine Folge der nicht zu

beseitigenden Reibung zwischen den Steinen, womit jederzeit Wärmeentwickelung

verbunden ist, nie beseitigt werden, wohl aber die hieraus erwachsenden Störungen

u.s.w.

Die nächste Folge des Warmlaufens ist ein Aneinanderkleben der Mehlmasse in Folge des

entweichenden Vegetationswassers, und findet daher auch das Beuteln und Sichten des

Mahlgutes weniger leicht und gut statt.

Zwischen Zargen und Läufern findet ferner stets eine Zusammenpressung statt; sie wird

hervorgerufen durch die Centrifugalkraft und durch die mit der Wärmeentwickelung

verbundene Ausdehnung der Luft, und erschwert den ungehinderten Durchgang des

Mahlgutes durch die Mahlflächen. Die Arbeitsvertheilung zwischen den Mahlflächen ist

deßhalb auch mangelhaft, weßhalb frisch geschärfte Mühlsteine bald stumpf

werden.

Die Engländer und Amerikaner versuchten zuerst, die sich entwickelnde Wärme für den

Mahlproceß unschädlich zu machen, wodurch die amerikanischen Mühlen entstanden;

dieselben unterscheiden sich von den deutschen wesentlich nur durch Anwendung von

Elevatoren und Schnecken als Transportmittel, ehe man das Mahlgut beutelt, wodurch

Abkühlung stattfindet; dabei beansprucht die Anlage mehr Raum, Kraft und Kosten,

allerdings wird jedoch ein leichteres Sichten und ein besseres Dauermehl erzielt.

Schnecken und Elevatoren verkleistern aber auch oft, und zudem ist der Mahlgang

selbst bei den amerikanischen Mühlen nicht ventilirt, daher die oben erwähnten

Nachtheile nicht ganz beseitigt sind.

Das Bestreben, diesen Nachtheilen abzuhelfen, führte auf eine in Deutschland bereits

ziemlich verbreitete Form der Mühle, wie sie in Fig. 10 in Ansicht und in

Fig. 11

im verticalen Durchschnitt dargestellt ist.

a ist der Rumpf; b ist ein

Rahmen, in welchem der Schuh eingehängt und der Rumpf a

aufgestellt ist; C ist die Zarge, e der Balancirbügel, h der mit zwei Zapfen im

Balancirbügel hängende und nicht rotirende Oberstein; f ist der rotirende Unterstein. A ist das Mühleisen, durch Balancirhaue i und

Centrirring m mit dem Unterstein f festgekuppelt; dasselbe balancirt also nicht, während dieß der Oberstein

thun kann und soll.

Die Kurbel v dient zum Enger- oder Weiterstellen

der Mühlsteine, während das Mühleisen mit seinem Antrieb ruhig stehen bleibt.

Zwischen Mühlstein und Zarge ist der oben offene Raum 0,10–0,50 Meter über den

Mahlflächen durch 8 Segmente geschlossen, zur Verhinderung des Verstaubens des

Mehles und des Condensirens von Wasserdunst innerhalb der Zargen. d ist das Abzugsrohr für Dunst und Wärme; es steht neben

der Zarge C, ist mit letzterer durch eine Oeffnung in

Verbindung gesetzt und befindet sich dem Ablaufloche des Mahlgutes vom Mahlgang

diametral gegenüber. Die Zarge vereinigt hier Festigkeit, Leichtigkeit und lange

Dauer in sich. Der rotirende Unterstein f erhält mit dem

Mühleisen A seine Führung im Fußlager (der Spur) und in

dem aus Birkenholz gefertigten Büchselager k, welches

direct am Gebälke angeschraubt ist.

Die Schärfung der Mühlsteine ist mit Luftleitungscanälen, Einleitungs- und

Eintheilungsfurchen versehen.

Beide Mühlsteine können bei guter Einrichtung in 15 Minuten umgewechselt werden und

man kann daher mit nur einem Mahlgang verschiedene

Mahlzwecke erreichen, was bei den gewöhnlichen Mühlen wegen der zeitraubenden und

umständlichen Auswechselung der Steine nicht möglich ist.

Die neue deutsche Mahlmühle hat folgende Hauptvorzüge vor den alten Mühlen: 1) ein

Verstopfen des Obersteinloches ist nicht möglich und daher auch kein Rührstock oder

Streichruthe nöthig; 2) die Mahlflächen beider Mühlsteine stehen beim Mahlen stets

genau parallel und werden durch keine Kraft darin gehemmt, was bei den gewöhnlichen

Mühlen durch die beste Balancirhaue nicht erreichbar ist; 3) Büchselosigkeit kommt

selten vor und ist derselben auch stets leicht abzuhelfen, da man leicht zukommen

kann; 4) bleibt der Eingriff zwischen Treibrad und Getriebe stets ganz gleich, da

das Getriebe nie verstellt wird; 5) werden aus demselben Grunde Büchse und Fußlager

geschont und das häufige Heißlaufen des Mühleisens der gewöhnlichen Mühlen hier vermieden; 6) die Kühlung

des Mahlgutes wird auf dem einfachsten und kürzesten Wege direct zwischen den

Mahlflächen und der Zarge bezweckt, wodurch sämmtliche Mühlentheile dauerhafter

werden, da sie der Fäulniß durch Feuchtigkeit und Wärme nicht ausgesetzt sind. Auch

fällt das häufige Verkleistern, Schwitzen etc. aller Apparate, als Schnecken,

Elevatoren, Beutelkisten und Beutelgaze weg.

Die Ventilation geschieht, indem die kalte Luft mittelst Leitungscanälen, vom Centrum

der Mühlsteine aus, durch die Mahlflächen, sowie auch durch das Ventil w (Fig. 11) im Centrum der

Basis des rotirenden Untersteines in den Raum u zwischen

Mühlstein und Zarge tritt.

An der unteren Basis des rotirenden Untersteines sind vier schräge eiserne Bügelchen

von circa 0,015 Met. Breite und 0,007 Met. Dicke

angebracht, welche als Ventilationsflügel zum Einsaugen der Luft durch das Ventil

w dienen. Da sich die Luft auf ihrem Wege durch die

Mahlflächen erwärmt, so steigt sie endlich nebst Wasserdünsten u.s.w. durch das

Abzugsrohr d auf. Bei rotirendem Oberstein wäre diese

Art der Ventilation nicht anwendbar.

Bei solcher directen Ventilation ist es überhaupt Bedingung, daß das Mahlgut in dem Augenblick wo es am wärmsten und somit auch der erzeugte Wasserdunst etc. am

leichtesten ist, rasch in der kalten Luft vertheilt werde und darin eine Zeit lang

rotire, um die Wärme abgeben zu können (s. in Fig. 11 den Raum u). Diese Abkühlung, mit Hülfe des Ventiles w hervorgebracht, kann beliebig verstärkt, geschwächt

oder ganz aufgehoben werden. Außer dem Beutelproceß ist bei dieser Ventilation im

Mahlgange durchaus kein Staubverlust.

Die neue deutsche Mahlmühle ist besonders vortheilhaft zum Vermahlen von Getreide,

Gyps, Cement, Cichorien, sowie auch zur Holzmüllerei (Zerkleinern von Farbhölzern

etc.).

Beim Umbau einer gewöhnlichen Mühle zu der neuen deutschen Mahlmühle können benutzt

werden: das Rumpfzeug, das Getriebe und die Mühlsteine. Neu erforderlich sind

hierzu: 1) die Zarge mit Verschluß Greis derselben für Mühlsteine von 1,10 Met.

Durchmesser loco Magdeburg circa 20 Thlr.); 2) ein Mühleisen mit Haue und Centrirring (circa 24 Thlr.); 3) ein Balancirbügel mit Lager, Zapfen

und Schrauben (circa 20 Thlr.).

Die Herren Müller und Mühlenbauer können die betreffenden Theile zum ersten Mahlgang

fertig von hier in verläßlicher Ausführung beziehen.

A. M.

Arndt, Mühlenbaumeister

in Neustadt-Magdeburg.

Tafeln