| Titel: | Maschine zum Farbenreiben von Leclercq, Mechaniker in Grenelle bei Paris. |

| Fundstelle: | Band 187, Jahrgang 1868, Nr. V., S. 30 |

| Download: | XML |

V.

Maschine zum Farbenreiben von Leclercq, Mechaniker in Grenelle bei Paris.

Aus Armengaud's Génie industriel, Juli 1867, S.

17.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

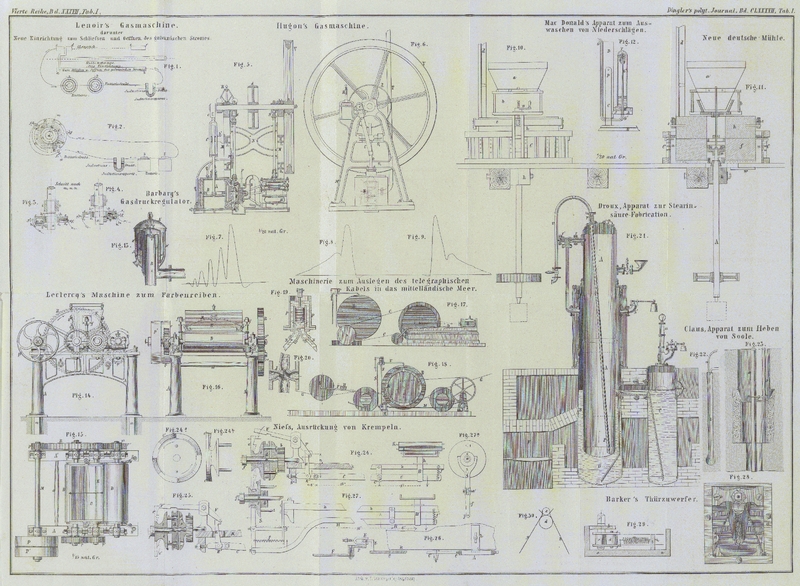

Leclerq's Maschine zum Farbenreiben.

Diese Maschine ist in Fig. 14 in der.

Seitenansicht, in Fig. 15 in der Vorderansicht und in Fig. 16 im Grundriß

dargestellt.

Wie man bemerken wird, war der Constructeur bemüht, den einzelnen Theilen dieser

Maschine die größtmöglichste Solidität zu geben. Das Untergestell derselben besteht

aus zwei starken Wangenstücken A und A' (Fig. 15 und 16), welche

auf den Ecken durch säulenförmige Ansätze verstärkt sind, und vermittelst der

Stangen a', a' zusammengehalten werden. Die vier

Ecksäulen laufen an ihren unteren Enden in die Ansätze a,

a aus, welche zur Befestigung der Maschine auf dem für dieselbe

hergestellten Fundamente dienen.

Die zum Verreiben der Farben dienenden gleich dicken Walzen B,

C und D laufen in Lagern b, c, d, welche auf dem erwähnten Gestelle in nachbeschriebener Weise

befestigt werden.

In dem oberen flachen Theile jedes der beiden Wangenstücke sind in entsprechender

Entfernung drei längliche Löcher angebracht, welche zur Aufnahme der zur Befestigung

der Lager dienenden Schraube:; bestimmt sind, so daß man die Lager verschieben kann,

wenn diese Schrauben gelöst werden.

Um die Stellung der einzelnen Lager (und in Folge dessen auch die gegenseitige

Stellung der Walzen) beliebig reguliren zu können, ist jedes der beiden äußeren

Lager b und d mit dem

mittleren Lager c durch Schrauben e verbunden, welche durch Oeffnungen in den äußeren Lagern

hindurchgefleckt werden, während sie sich in den unteren Theil des mittleren Lagers

(welches zu diesem Zwecke mit einem eingeschnittenen Gewinde versehen ist)

einschrauben lassen.

Eine eingetheilte Scheibe e', welche vor dem

Schraubenkopfe auf den äußeren Enden der Lager b und d angebracht ist, gibt ohne Messung die gegenseitige

Entfernung der Walzen an.

Ueber den beiden ersten Walzen A und B befindet sich der Trichter E, dessen senkrechte Entfernung von den Walzen mit Hülfe der an dem Gestelle befestigten

Schrauben f, f, welche gleichzeitig zur Befestigung des

Trichters dienen, regulirt werden kann.

Die Betriebswelle M trägt an einer Seite die

Riemenscheibe P und die Leerlaufscheibe P'. Auf das andere Ende dieser Welle ist ein Trieb p mit 15 Zahnen aufgesteckt, welcher in das auf der

Achse der Walze B sitzende, mit 105 Zähnen versehene

Zahnrad R eingreift. Auf dem anderen Ende dieser Achse

sitzt ein Zahnrad r mit 38 Zähnen; dieses greift in ein

auf der Achse der Walze C sitzendes Zahnrad p' ein, welches 26 Zähne hat.

Die Walze D, welche den Zweck hat die geriebenen Producte

(denen so viel Flüssigkeit zugesetzt wurde, daß sie einen ziemlich steifen Teig

bilden) von der Walze C wegzunehmen, muß deßhalb mit

einer weit größeren Geschwindigkeit umlaufen, als die Walze C; ihre Achse ist daher mit einem Triebe p² versehen, welcher 14 Zähne hat und mit Hülfe des Vorgelegerades

r' in das große Rad R

eingreift.

Wenn wir mit Leclercq annehmen, daß die Betriebswelle M der Maschine per Minute 56

Umdrehungen macht, so finden wir, daß die Walze B:

(56 . 15)/100 = 8 Umdrehungen,

ferner die Walze C:

(38 . 8)/26 = 11,6 Umdrehungen und

endlich die Walze D

(108 . 8)/14 = 60 Umdrehungen per Minute macht.

Um den geriebenen Farbeteig von der letzteren Walze wegzunehmen, ist ein Messer G (Fig. 16) angebracht,

dessen Stellung mit Hülfe der Schrauben g, welche auf

das Messer drücken, regulirt werden kann. Um zu verhindern, daß der aus dem Trichter

E zufließende Teig sich über die Enden der beiden

Walzen C und B ausdehnt,

sind an den vier Ecken des Trichters Abstreichmesser h

angebracht, von denen je zwei an einer an dem Trichter befestigten elastischen

Stange H befestigt sind; diese Stange gestattet den

Messern sich gut auf die Oberfläche der Walzen anzulegen, ohne daß sie der

Betriebskraft einen erheblichen Widerstand entgegensetzen.

Tafeln