| Titel: | Apparat zum Heben von Soole, von C. F. Claus zu Middlesborough-on-Tees. |

| Fundstelle: | Band 187, Jahrgang 1868, Nr. VI., S. 32 |

| Download: | XML |

VI.

Apparat zum Heben von Soole, von C. F. Claus zu

Middlesborough-on-Tees.

Aus dem Mechanics' Magazine October 1867, S.

351.

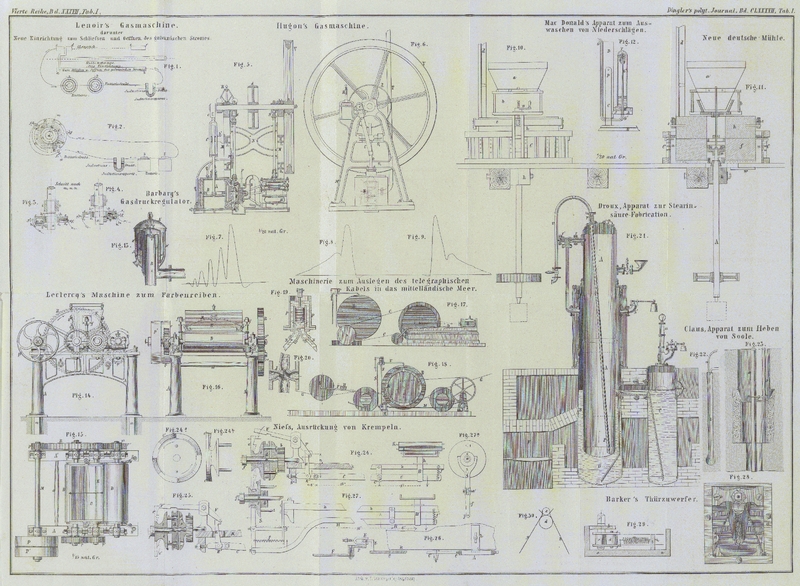

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Claus, Apparat zum Heben von Soole.

Bei dem gewöhnlichen Verfahren zum Heben von Soole aus einem Bohrloche wird in

letzteres eine mit einem Saugrohre versehene Soolpumpe eingehängt und zwar so, daß

man mit dem Saugrohre möglichst tief in die Steinsalzlagerstätte niedergeht, während

der Kolben der Pumpe dem Soolenspiegel so nahe als thunlich angebracht wird. Die

Bewegung des Kolbens wird durch eine am Krummzapfen oder Excentric einer über Tage

stehenden Hebe- oder Fördermaschine befestigte Kuppelstange vermittelt. Bei

sehr tiefen, namentlich solchen Bohrlöchern, mit denen natürliche Soole nicht

erschroten ist, pflegt man den zwischen den Pumpenröhren und den Wänden, bezüglich

der Verröhrungen des Bohrloches befindlichen ringförmigen Raum mit Wasser zu füllen,

und zwar aus zwei Gründen: Erstlich, damit das Wasser bei seinem Eindringen in das

Steinsalzgebirge Salz auflösen und somit zu Soole werden kann, welche dann mit

zunehmender Sättigung ein immer größeres specifisches Gewicht annimmt, zur

Bohrlochssohle hinabsinkt und von hier als gesättigte Soole mittelst der Pumpe

gehoben wird. Zweitens soll das Wasser als Gegengewicht für die im Saugrohr der

Pumpe stehende Soolesäule wirken und diese Soole, wie in zwei communicirenden

Röhren, zu einem höheren Aufsteigen bringen, als es ohne diese Beihülfe möglich seyn

würde, so daß es dadurch unnöthig wird, die gesättigte Soole um die ganze Höhe, von

der Sohle des Bohrloches bis zu seiner Mündung, emporzuheben. Wenn die in dem von

den Pumpenrohren gebildeten Cylinder befindliche Flüssigkeit dasselbe specifische

Gewicht hätte wie das außerhalb desselben vorhandene Wasser (beziehungsweise

schwache Soole), so würden beide Flüssigkeiten in gleicher Höhe stehen, und somit

würde die gesättigte Soole genöthigt werden zur Bohrlochsmündung emporzusteigen,

ohne daß dazu die Wirkung der Pumpe erforderlich wäre. Dieß ist jedoch nicht der

Fall; die in den Pumpenröhren stehende Soole ist weit schwerer als das außerhalb

derselben befindliche Wasser; deßhalb muß jene mittelst der Pumpe um eine Höhe

gehoben werden, welche gleich ist der Niveau-Differenz der in den Röhren und

außerhalb derselben stehenden beiden Flüssigkeiten.

Bei tiefen Bohrlöchern ist diese Differenz bedeutend; bei einer Bohrlochsteufe von

1200 Fuß z.B. wird die Soole nur bis etwa zu 200 Fuß unter Tage steigen, während das

außerhalb der Pumpenröhren befindliche Wasser bis zur Bohrlochsmündung steht.

Demnach würde offenbar die Soole um beträchtlich mehr als 200 Fuß mittelst der Pumpe

gehoben und die Pumpe selbst ziemlich 200 Fuß tief in das Wasser eingehängt werden

müssen, also ganz unzugänglich werden. Da nun aber die Pumpe, sowie das Ausgußrohr,

in Unordnung gerathen können, so ist es klar, daß jederzeit, wenn Reparaturen

erforderlich sind, der ganze Apparat zu Tage aufgeholt, auseinandergenommen,

ausgebessert, wieder zusammengesetzt und dann wieder eingehängt, von neuem in seine

Stellung gesetzt und am Saugrohre befestigt werden mühte. Da dieses geschehen muß,

während die ganze Einrichtung außer Sicht ist und 200 Fuß tief im Wasser hängt, so

werden dadurch natürlicher Weise große Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten

verursacht.

Die Beseitigung dieser Uebelstände ist der Zweck der vor Kurzem patentirten Erfindung

von C. F. Claus zu Middlesborough-on-Tees,

durch welche es ermöglicht wird, das ganze Pumpenzeug, oder Alles was möglicher

Weise in Unordnung gerathen kann, über Tage oder wenigstens über dem Spiegel der

Soole aufzustellen, mit Ausnahme des Saugrohres und eines Theiles vom Ausgußrohre.

Dieser Erfindung liegt folgendes Princip zu Grunde: Betrachten wir das Bohrloch als

ein oben offenes, unten verschlossenes, mit Flüssigkeit gefülltes Rohr; verschließen

wir dann auch die Mündung dieses Rohres mittelst eines Deckels luftdicht und lassen

in diesen Deckel ein an beiden Enden offenes, dünneres, jedoch, wie Fig. 22 zeigt, um 30 bis

60 Fuß längeres Rohr gleichfalls luftdicht ein: so kann die Flüssigkeit dann nur

durch das hervorstehende offene Ende a des längeren und

dünneren Rohres b entweichen. Lassen wir nun durch eine

im Deckel zwischen beiden Röhren angebrachte Oeffnung e

aerostatischen oder hydrostatischen Druck wirken, so muß die Flüssigkeit durch das

längere Rohr entweichen.

Behufs der praktischen Verwerthung dieses Princips zum Heben von Salzsoole aus sehr

tiefen Bohrlöchern verfährt Claus in folgender Weise: Das

zum Heben der Soole bestimmte Rohr hängt er in das Bohrloch so ein, daß dasselbe

Tour für Tour (Satz für Satz) eingelassen wird. Dieses Einhängen geschieht mittelst

Haspel und Seil und zwei starken, zu diesem Zwecke besonders construirten und am

Seilende befestigten Zangen oder Scheren, welche wechselweise arbeiten, so daß die

eine die andere in ihrer Thätigkeit ablöst, sobald eine neue Röhrentour eingelassen

worden ist. Um zu verhüten, daß die gesammte todte Last der Röhrensätze vom Haspel und Seil

allein getragen wird, muß das Bohrloch bis auf einen geringen Abstand von seiner

Mündung mit Wasser gefüllt werden. Das unterste Stück der Röhrenfahrt wird mit einem

Pfropf aus Zink oder weichem Cement verschlossen, welcher sich nach dem Einbringen

der letzten Röhrentour wieder leicht herausbohren oder mit verdünnter Säure

wegschaffen läßt. Die untersten zwei Röhrenstücke müssen aus Kupfer angefertigt

seyn; beim Einsenken der Röhrensätze in das Bohrloch lassen sie sich durch Einfüllen

von mehr oder weniger Wasser von oben her zum Schwimmen oder zum Sinken bringen. Die

im Tiefsten stehende Röhrentour ist in einer Höhe von 10 bis 15 Fuß über der

Bohrlochssohle mit einer großen Anzahl von kleinen Oeffnungen versehen; deßhalb muß

auch der erwähnte Pfropf oberhalb dieser letzteren angebracht werden.

Das Material der Röhren ist am bestell Kupfer; größerer Wohlfeilheit wegen können

indessen auch Röhren von verzinntem Schmiedeeisen angewendet werden, welche innen

und außen mit bituminisirtem oder asphaltirtem Papier bekleidet sind. Die ganze

Röhrenfahrt wird vom Tage aus durch Drahtseile getragen, welche in Zwischenräumen

von je 200 bis 300 Fuß mit Hülfe von Beschlägen an den Röhren befestigt sind, so daß

die Last des ganzen Röhrensystems nicht bloß auf einem oder zwei Punkten ruht,

sondern mehrfach vertheilt ist. Die einzelnen Röhren – vorzugsweise solche

mit Muffen – werden mittelst Weichloth mit einander verbunden; dasselbe

haftet ganz gut, da die ersteren, wie schon bemerkt, verzinnt sind. Die dünnen

Röhren von asphaltirtem Papier bilden sowohl innerhalb wie außerhalb der Eisenröhren

Stücke von geringer Länge, und werden an dem Metall mittelst eines Harzkittes

befestigt; um jede Verbindungsstelle wird nach dem Verlöthen ebenfalls noch ein

kurzes Stück Papierrohr gelegt und festgekittet.

Nachdem die Röhrentouren mit einander verbunden und das ganze Röhrensystem eingehängt

worden, sobald also die unterste Tour auf der Bohrlochssohle aufsitzt, und das

oberste Stück zur Hebung der Soole hoch genug über der Mündung hervorsteht,

schreitet man zur nächsten Operation. Diese besteht darin, das Bohrloch mit dem

Vorschreiten der Arbeit zu erweitern, so daß ein Mann in dasselbe anfahren und darin

arbeiten kann, bis festes Gestein oder irgend eine Schichte erreicht wird, welche

einem Drucke einigermaßen Widerstand zu leisten vermag. Hierauf wird in dieser

Schicht eine Erweiterung von acht bis zehn Fuß Tiefe und von kreisrundem Querschnitt

ausgehauen, deren Wandungen Einkerbungen erhalten. In dieser Erweiterung wird der

oben erwähnte Deckel, eine Art von Zubühnung oder Hut, mittelst starken

Romancementes befestigt, indem der zwischen dem Hute oder Deckel und den Wandungen des Bohrloches bleibende

leere Raum mit dem Cement vergossen wird, wie aus Fig. 23 ersichtlich ist.

Der Hut oder Deckel selbst besteht aus starkem Gußeisen und hat Cylinderform; seine

Außenseite ist zackig und rauh gegossen, um dem Cemente besseren Halt zu geben, wozu

auch die vorhin erwähnten Einkerbungen in den Wandungen des oberen, schachtartig

erweiterten Theiles des Bohrloches dienen sollen. Wenn dieser erweiterte Theil mit

eisernen Röhren verröhrt ist, so kann der Deckel oder Hut auch mittelst

Schraubenbolzen an der Verrohrung befestigt werden; in derartigen Fällen wird

letztere mit den Wandungen des Bohrloches durch Hintergießen mit Cement oder in

einer anderen geeigneten Weise fest verbunden. Der Deckel wird in das Bohrloch

herabgelassen, nachdem Saug- und Ausgußrohr in die mit Flantschen versehenen

Oeffnungen eingesetzt und mit Cement befestigt worden sind. Eine über das

Saug- und Ausgußrohr in geschobene zweite Flantsche wird auf die Flantsche

des Deckels geschraubt; dasselbe geschieht mit dem anderen Rohre o, welches mit einer über Tage befindlichen Druckpumpe

in Verbindung steht.

Damit der Hut oder Deckel festeren Halt bekommt und besser dagegen geschützt ist,

durch den später anzuwendenden Druck aus seiner Stellung gerissen und wieder

emporgehoben zu werden, legt man quer über ihn zwei oder vier starke Eisenstangen,

die in das Gestein eingelassen werden. Das mit dem Rohre m gleichen Durchmesser besitzende Rohr o wird

nun, wie schon vorhin angegeben worden, mit einer über Tage stehenden Druckpumpe

(Luft- oder hydraulische Pumpe) in Verbindung gesetzt, welche letztere durch

einen gleichfalls über Tage stehenden Motor getrieben wird. Sobald diese Pumpe in

Thätigkeit gesetzt wird, treibt sie die Soole in dem Rohre m empor und hebt dieselbe zu jeder beliebigen Höhe über Tage. Existirt

fertige, sudwürdige Soole im Bohrloche, so wird dieselbe durch Einpressen bloß von

Luft allerdings bis über Tage gehoben; allein da alsdann die von dem Drucke der

Pumpe zu tragende Flüssigkeitssäule weit schwerer seyn würde, als bei Anwendung von

Wasser, so ist es vorzuziehen, in den zwischen den Bohrlochswandungen und dem Rohre,

sowie in den unter dem Deckel befindlichen Raum Wasser, anstatt Luft, einzupressen,

da dasselbe als Gegengewicht für die Soole wirkt. Selbstverständlich darf immer nur

Wasser eingepreßt werden, wenn man erst Soole durch Zuleiten von letzterem bilden

will.

Der Deckel oder Hut kann in jedem beliebigen zwischen dem Soolespiegel und der

Mündung des Bohrloches liegenden Theile des letzteren angebracht werden, allein es

ist stets vorzuziehen, ihn der Bohrlochsmündung möglichst nahe zu legen, wenn das

Gestein nur einigermaßen fest genug ist, um eine hinlängliche Sicherung des Deckels gegen Losgerissenwerden

gewähren zu können.

Nehmen wir die beiden Abbildungen als ein bestimmtes Beispiel von der Bohrlochsteufe,

sowie von der Niveau-Differenz der Flüssigkeitssäulen u.s.w.; wenn nun das

Bohrloch in den ersten 200 Fuß solche Weite besäße, daß ein Mann einfahren und sich

unten frei bewegen könnte, und wenn es aus irgend einem Grunde wünschenswerth wäre,

den Deckel oder Hut nahe über dem Soolespiegel zu legen, oder wenn es vorzuziehen

wäre, die Soole durch Saugpumpen anstatt durch Druckpumpen zu heben, und den

Saugkolben unmittelbar über das Niveau der Soole zu legen, so würde Claus dasselbe Verfahren befolgen. Der Deckel würde

unmittelbar über dem Soolespiegel angebracht und der Kolben direct über dem Deckel

zu liegen kommen, indem er durch diesen mit dem durch seine Mitte hindurchgehenden

Saugrohre verbunden wird. Das das Wasser in den ringförmigen, zwischen den Seiten

des Bohrloches und dem Saugrohr befindlichen leeren Raum einführende Rohr wird mit

dem Deckel durch Flantschen verbunden, und wird vom Bohrloche oder dessen

erweitertem oberen Theile aus unmittelbar zu der Quelle oder dem Reservoir etc.

geführt. In diesem Falle braucht das Wasser nicht in das Bohrloch hineingepreßt zu

werden, da es in Folge seiner eigenen Schwere von selbst hinabläuft. Der Saugsatz

selbst wird mittelst einer langen, mit einer über Tage befindlichen Maschine in

Verbindung stehenden Stange in Bewegung gesetzt. Es ist klar, daß bei dieser

Einrichtung der ganze Raum zwischen dem oberen Theile des Deckels und der Mündung

des schachtähnlichen oberen Theiles vom Bohrloche vollkommen trocken und den

Arbeitern zugänglich bleibt, anstatt unter Wasser zu stehen. Wenn auch diese

letztere Methode zur Soolehebung unter Umständen immerhin mit Vortheil angewendet

werden kann, so ist doch das vorhin beschriebene Verfahren, bei welchem die Soole

durch eingepreßtes Wasser zum Steigen gebracht wird, vorzuziehen, indem die ganze

Maschinerie, welche überhaupt in Unordnung gerathen kann, über Tage steht und in

allen ihren Theilen ohne besondere Unbequemlichkeit und Mühe untersucht und

erforderlichen Falles ausgebessert werden kann, da nur die unter dem Deckel oder der

Zubühnung befindlichen Theile des Ausgußrohres außer Sicht sind.

Beide Methoden zur Soolehebung können selbstverständlich in Verbindung mit einander

angewendet werden, so daß die Arbeit zwischen einer Druck- und einer

Saugpumpe getheilt ist. Gibt die Beschaffenheit des Deckgebirges der Salzablagerung

zu der Befürchtung Anlaß, daß das unter die Zubühnung oder den Deckel eingepreßte

Wasser in diese Schichten

eindringen und sich in denselben versitzen würde, anstatt bis zu der Salzlagerstätte

selbst zu gelangen, so muß das Bohrloch entweder gänzlich bis auf das Salz selbst

nieder, oder doch wenigstens so weit, als die Gefahr, daß das Wasser sich verlieren

werde, hinabreicht, mit Röhren aus verzinntem Eisenblech verröhrt werden. Anstatt

dieser Röhren empfiehlt Claus dergleichen aus dünnen

Kautschukplatten herzustellen, welche sich an die Mündungen des Bohrloches dicht

anlegen und an denselben in Folge des Wasserdruckes und der Flächenadhäsion fest

anhaften werden. Zur Verstärkung dieser Verrohrung und zur Erleichterung des Tragens

ihrer eigenen Last, könnten einige hinreichend starke Kupferdrähte in longitudinaler

Richtung an derselben befestigt werden.

Tafeln