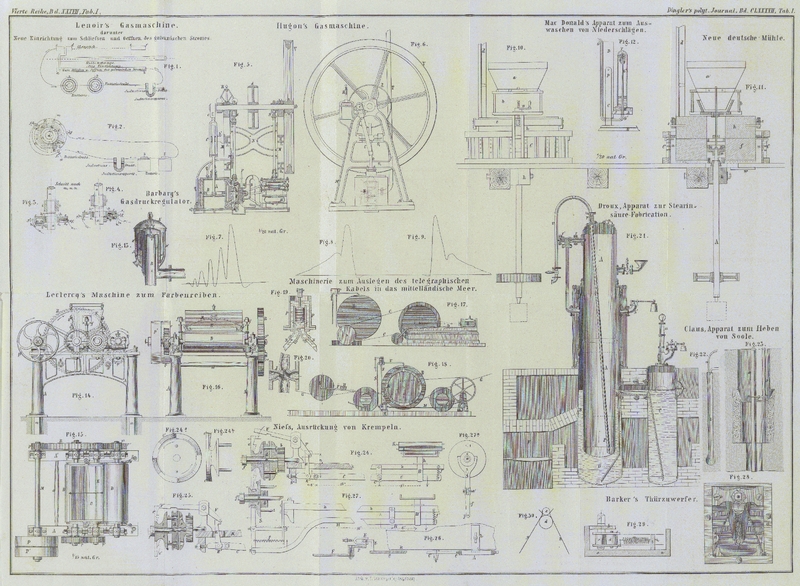

| Titel: | Apparat zur Stearinsäure-Fabrication, construirt von Léon Droux, Ingenieur in Paris. |

| Fundstelle: | Band 187, Jahrgang 1868, Nr. XVII., S. 77 |

| Download: | XML |

XVII.

Apparat zur Stearinsäure-Fabrication,

construirt von Léon

Droux, Ingenieur in Paris.

Aus Engineering, Mai 1867, S. 526.

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

Droux, Apparat zur Stearinsäure-Fabrication.

Bei der Stearinsäure-Fabrication werden jetzt drei verschiedene Methoden

befolgt, nämlich:

1) die Verseifung der Fettkörper mit 13 bis 14 Proc. Kalk, bei welcher sich in Wasser

unlösliche Seifen – stearinsaurer, oleinsaurer und margarinsaurer Kalk

– bilden, während das frei gewordene Glycerin im Wasser sich löst;

2) die Behandlung der Rohfette mit Schwefelsäure und darnach folgende Destillation.

Die neutralen Pflanzen- und Thierfette werden durch concentrirte

Schwefelsäure verseift; letztere verbindet sich mit dem Glycerin; dieses bleibt in

verkohltem Zustande in den sauren Fetten suspendirt und macht deßhalb eine zweite

Operation, die Destillation, erforderlich. Die

Schwefelsäure-Glycerin-Verbindung bleibt als theerige Masse im

Destillirgefäße zurück, während die sauren Fette in den Condensationsapparat

übergehen;

3) die Zersetzung der Fettkörper durch gleichzeitige Einwirkung von Wasser, höherer

Temperatur und Druck. Dieses Verfahren wird als

„Wasserverseifung“ bezeichnet.

Bei Anwendung des erstgedachten Verfahrens erhält man die besten Producte; dieselben

sind weiß, geruchlos, trocken anzufühlen; indessen ist die Methode, in Folge des zur

Zersetzung der Kalkseife und zu ihrer Umwandlung in freie Fettsäuren und

schwefelsauren Kalk erforderlichen Aufwandes an Schwefelsäure, kostspielig. –

Das zweite Verfahren gibt gleichfalls weiße Producte; doch sind dieselben weicher

und schmelzen bei niedrigerer Temperatur; überdieß entwickeln die nach dieser

Methode fabricirten Kerzen beim Brennen einen empyreumatischen, nicht angenehmen

Geruch. Indessen ist das Verfahren billig, da man bei Anwendung desselben eine große

Menge Stearin erhält, wogegen freilich das gewonnene saure Oel von geringerem Werthe

ist, als das durch die Kalk-Verseifungsmethode erhaltene. – Der dritte

Proceß vereinigt die Vortheile des ersten und zweiten Verfahrens, ohne die

Nachtheile des letzteren; er ist billig, liefert ein weißes Stearin und gleichzeitig

ein saures Oel von guter Qualität; doch ist seine Anwendung mit einer Schwierigkeit

verbunden, welche darin besteht, daß zur Behandlung der Fettkörper ein Gefäß

erforderlich ist, welches hinlängliche Festigkeit besitzt um einem inneren Drucke

von etwa 210 Pfund per Quadratzoll zuverlässig

widerstehen zu können.

Derartige Gefäße zur Aufnahme der unter einem so hohen Drucke zu behandelnden

Fettkörper können aus Eisenblech nicht construirt werden, da dieses von den

Fettsäuren sehr bald angegriffen wird; deßhalb wurden sie aus Kupfer angefertigt,

welches wiederum einem stärkeren Drucke nicht so gut Widerstand zu leisten vermag

als Eisen, namentlich bei der hohen Temperatur, welche zum Gelingen des Processes

erforderlich ist. Aus diesem Grunde muß ein zu dem in Rede stehenden Zwecke

bestimmtes Gefäß aus Kupfer bedeutende Wandstärke besitzen, wodurch es einerseits

vertheuert, während es andererseits in Folge dieser größeren Wandstärke durch die

unmittelbare Einwirkung des freien Feuers leichter beschädigt wird. Zur Beseitigung

dieser Uebelstände hat der Ingenieur Léon Droux

sich einen von ihm erfundenen Apparat patentiren lassen, welcher bereits in mehreren

großen Fabriken eingeführt wurde und von dem ein Exemplar erster Größe in Classe 51 der

französischen Abtheilung im Industriepalaste zu Paris ausgestellt war.

Dieser in Fig.

21 abgebildete Apparat besteht in einem großen cylindrischen Kupfergefäße

A, A, von 2 Fuß Durchmesser, in welches die zu

verseifenden Fette durch den mit Absperrhahn a

versehenen Trichter eingefüllt werden. Dieser Kupfercylinder hat 3/5 Zoll

Wandstärke, und vermag ungefährdet einen inneren Druck von 15 Kilogr. per Quadratcentimeter oder etwa 213 Pfd. (engl.) per Quadratzoll zu ertragen; auf den größeren Theil

seiner Länge wird er von einem äußeren, aus Eisenblech angefertigten Cylinder B, B umgeben, welcher 0,63 Zoll Wandstärke hat und einem

gleichen Drucke, wie der Kupfercylinder, zu widerstehen im Stande ist. Der untere

Theil dieses eisernen Cylinders, welcher Wasser enthält, steht in einem Ofen, so daß

er als Wasserbad für das Kupfergefäß und gleichzeitig als Dampfkessel zur Erzeugung

des für die Zersetzung der Fette nöthigen Dampfes dient. Bei der Gleichheit des im

Kupfer- und im Eisengefäße stattfindenden Druckes ist letzteres einer

Spannung und dadurch bedingten Verletzung nicht unterworfen; dagegen ist dieß bei

dem oberen Theile des Kupfercylinders der Fall und unserer Ansicht nach würde Hr.

Droux seinem Apparate eine nicht unwichtige

Verbesserung hinzufügen, wenn er auch diesen oberen Theil des inneren Gefäßes mit

dem eisernen Mantel umgeben wollte, was leicht ausführbar wäre.

Der im Cylinder B, B erzeugte Dampf wird durch das

Röhrensystem r, v, p in den inneren Cylinder geleitet

und tritt durch das Ende p dieses Systemes, auf dem

Boden desselben ein.

Nachdem das Sieden sechs Stunden ununterbrochen angedauert hat und während dieser

Zeit die Zersetzung der Fette durch die gleichzeitige Einwirkung des Wassers, der

Hitze und des Druckes vollständig vor sich gegangen ist, wird der Hahn r' geschlossen, wodurch der Dampf vom Boden des

Kupfergefäßes abgesperrt wird, und der Hahn r geöffnet,

so daß Dampf auf die Oberfläche der der Behandlung unterworfenen Fettsubstanzen

strömt. Beide Hähne sind durch Zahnradsegmente und Trieb in der Weise mit einander

verbunden, daß der eine von ihnen sich stets schließt, sobald der andere geöffnet

ist, somit also die Communication zwischen dem Inneren des Kupfercylinders und dem

äußeren Gefäße oder Mantel niemals vollständig unterbrochen ist. Zur Entleerung des

Kupfergefäßes A braucht man nur, wenn her Hahn r' geschlossen und r

geöffnet ist, den Hahn v' zu öffnen, worauf die

Flüssigkeiten in Folge des auf ihre Oberfläche wirkenden Dampfdruckes durch das Rohr

p, v ausgetrieben werden.

Der kleinere, gleichfalls aus Eisen angefertigte Cylinder C, welcher mit dem Cylinder B in Verbindung

steht, wird ebenfalls mit Wasser gefüllt erhalten und dient zur Aufnahme des

Speisewassers, als Vorwärmer. Er ist mit einem Schwimmer zur Angabe des

Wasserstandes, sowie mit einem Sicherheitsventile S

versehen; ein zweites Sicherheitsventil S' ist an dem

größeren Cylinder B angebracht. Diese Ventile sowohl,

als der Wasserstandszeiger, sind nur der Einwirkung des Dampfes unterworfen und

kommen mit den Fetten gar nicht in Berührung.

Tafeln