| Titel: | Apparat zum Laugen im Vacuum; von Berjot jun., Apotheker zu Caen. |

| Fundstelle: | Band 187, Jahrgang 1868, Nr. XXIV., S. 137 |

| Download: | XML |

XXIV.

Apparat zum Laugen im Vacuum; von Berjot

jun., Apotheker zu Caen.

Aus Armengaud's Génie industriel, November 1867, S.

243.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

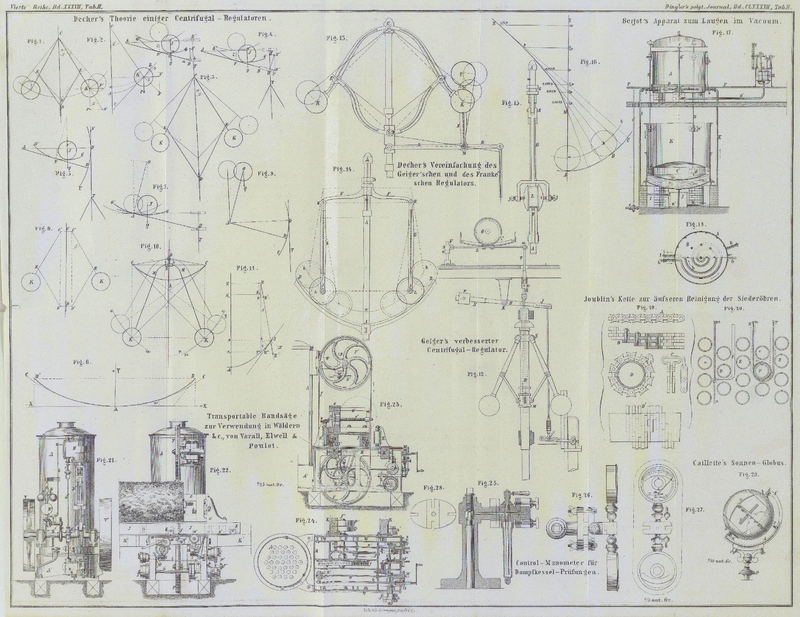

Berjot's Apparat zum Laugen im Vacuum.

Auf Veranlassung des Municipalrathes von Caen hat sich eine Gesellschaft zur Anlage

einer öffentlichen Bade- und Waschanstalt in dieser Stadt gebildet. Diese

bereits seit dem Jahre 1864 in voller Thätigkeit stehende Anstalt kann nicht allein

hinsichtlich ihrer allgemeinen Einrichtung, sondern auch bezüglich der

verschiedenen, zum Reinigen, zum Laugen (Beuchen) und zum Trocknen der Wäsche

dienenden Apparate als eine Musteranstalt gelten.

Unter letzteren zeichnet sich besonders der von Berjot

erfundene Apparat zum Laugen im Vacuum aus; ein Modell desselben befand sich auf der

allgemeinen Industrie Ausstellung zu Paris.

Fig. 17

stellt im Verticalschnitt und Fig. 18 im Grundriß

diesen Apparat dar, welcher vortreffliche Dienste leistet und, wie wir nicht

bezweifeln, in ähnlichen Anstalten bald Eingang finden wird, denn bei seinen

vorzüglichen Leistungen ist er auch sehr leicht zu handhaben.

Wie aus den Zeichnungen ersichtlich ist, besteht dieser Apparat zunächst aus einer

gußeisernen Laug- oder Beuchkufe A, welche 300

Kilogr. trockene Wäsche aufzunehmen vermag. Dieselbe ist mit einem durchlöcherten

falschen oder Doppelboden B versehen, auf den die Wäsche

zu liegen kommt, so daß die mittelst Dampf – welcher das unter dem falschen

Boden liegende, aus Kupfer angefertigte Schlangenrohr b

durchströmt – erhitzte Lauge frei in der Wäsche circuliren kann.

Dieser Laugkessel ist mit einem gleichfalls aus Gußeisen bestehenden Deckel C versehen, welcher auf einem Kautschukringe aufliegt,

so daß er dichten Schluß gibt; seine Handhabung wird mittelst des aus Blech

angefertigten Schwimmers C' erleichtert, mit welchem er

durch drei schmiedeeiserne Stäbe D, D verbunden ist.

Diese letzteren gehen einerseits durch die am Deckel befindlichen Ohren c, andererseits durch die am Schwimmer befestigten Ohren

d. Die verticale Richtung der zum Oeffnen und

Schließen des Kessels oder zum Heben und Senken des Deckels erforderlichen, durch

den nach aufwärts und nach abwärts wirkenden Impuls des Schwimmers vermittelten

Bewegung wird durch die am Kessel A und am Recipienten

E befestigten Führer a

und a' gesichert. Zu diesem Zwecke läßt man im ersteren

Falle, wenn nämlich der Kessel geöffnet werden soll, durch die Röhre E' Wasser in den Recipienten eintreten, und dasselbe

dann, sobald der Kessel verschlossen werden soll, durch dieselbe Röhre wieder

austreten. Hierzu dient der Zweiweghahn e, dessen

Stellungen von dem über dem Recipienten E befindlichen

oberen Fußboden F, F aus mittelst des Eisenstabes e' vermittelt werden.

Eine in beliebiger Entfernung vom Apparate aufgestellte zweistiefelige Luftpumpe G ist dazu bestimmt, mittelst des durch den Boden des

Kessels hindurchtretenden und bis zum Deckel C

hinaufreichenden Saugrohres G' im Kessel das Vacuum

herzustellen.

Um den bei der Behandlung der Wäsche erzeugten Dampf zu condensiren, kann man das

Saugrohr G' mit einer kleinen glockenförmigen

Erweiterung versehen, oder aber, wie es Berjot bei der

Waschanstalt zu Caen eingerichtet hat, die Luftpumpe mit einem kaltes Wasser

enthaltenden Mantel H umgeben.

Der Dampf tritt aus dem Generator in das Schlangenrohr b

durch das Rohr b' ein, und das condensirte Wasser läuft

durch das Rohr I in den in der unteren Etage oder im

Souterrain stehenden Behälter J. Das Condensationswasser

wird durch ein in diesem Gefäße mündendes Saugrohr K, K

wieder in den Kessel A unter den durchbrochenen Boden

B zurückgeleitet, um in dieser Weise die Lauge

während der ganzen Dauer der Operation stets auf demselben Stärkegrade zu erhalten;

dasselbe Rohr K, K dient auch dazu, wieder Luft in den

Kessel treten zu lassen. Die Röhren l und K sind mit Hähnen i und k versehen, welche zu der den Bedürfnissen des Betriebes

entsprechenden Zeit geöffnet oder geschlossen werden.

Der Apparat ist ferner mit einem die Temperatur im Kessel anzeigenden Thermometer L, mit einem zur Messung des Verdünnungsgrades der Luft im Kessel

bestimmten Barometer, ferner mit zwei einander gegenüber angebrachten und mit

Spiegelglas verschlossenen Schaulöchern zur Beobachtung des inneren Kesselraumes,

und endlich mit einem Entleerungs- oder Abflußrohre mit Hahn l versehen.

Aus der vorstehenden Beschreibung des Apparates ergibt sich die übrigens sehr

einfache Behandlungsweise desselben fast von selbst. Zunächst wird der Laug-

oder Beuchkessel A, durch Heben des Deckels mit Hülfe

des Schwimmers C', unter den man durch das Rohr E' Wasser treten läßt, geöffnet; dann bringt man die

vorher gehörig eingeweichte Wäsche auf den durchbrochenen Boden B, indem man mittelst eines hölzernen Cylinders, um

welchen die Wäsche gelegt und der nachher wieder herausgezogen wird, Canäle

ausspart, durch welche die Circulation der Lauge in dem Apparate befördert wird;

hernach übergießt man die Wäsche mit der erforderlichen Quantität Lauge und

verschließt den Deckel dadurch, daß man das Wasser aus dem Recipienten E ausfließen läßt, wodurch natürlich der Schwimmer und

mit ihm der Deckel zum Sinken gebracht wird, dessen Gewicht im Verein mit demjenigen

des Deckels den hermetischen Verschluß des Kessels befördert.

Hierauf setzt man die Luftpumpe mittelst der Schwungradscheibe V in Thätigkeit, um das Vacuum herzustellen, dessen erste Wirkung darin

besteht, daß die Gewebe von der Lauge vollständig durchdrungen werden, indem die in

den Poren derselben enthaltene Luft entweicht. Sobald die Quecksilberfäule des

Barometers auf 70 Centimeter Höhe steht, läßt man in das Schlangenrohr Dampf treten,

um die Lauge zu erhitzen. Bei dem jetzt im Kessel stattfindenden niederen Drucke

kommt die in ihm befindliche Lauge sehr bald in's Kochen und zwar schon bei der

Temperatur von 45° C., welche zur Entfernung von Blut- und anderen

Flecken aus der Wäsche sehr geeignet ist.

Der mit der Leitung der Operation beauftragte Arbeiter hat es jeden Augenblick in

seiner Gewalt, die Temperatur der Lauge zwischen 45 und 100° C. zu reguliren;

zu diesem Zwecke braucht er nur den vom Barometer angezeigten, im Inneren des

Kessels stattfindenden Druck dadurch zu vermehren, daß er durch das Rohr K frische Luft eintreten läßt.

Ein vollständiges Auslaugen oder Beuchen der angegebenen Quantität Wäsche beansprucht

6 Stunden Zeit; während der ganzen Dauer der Operation wird die Wäsche mittelst des

durchbrochenen Bodens B benetzt erhalten.

Da die schmutzige Beuchflüssigkeit, die Miasmen und die übelriechenden Dünste

mittelst der Luftpumpe beseitigt werden, so sind die Arbeiter bei Anwendung dieses Apparates

nicht mehr den Belästigungen ausgesetzt, mit denen sie früher zu kämpfen hatten.

Tafeln