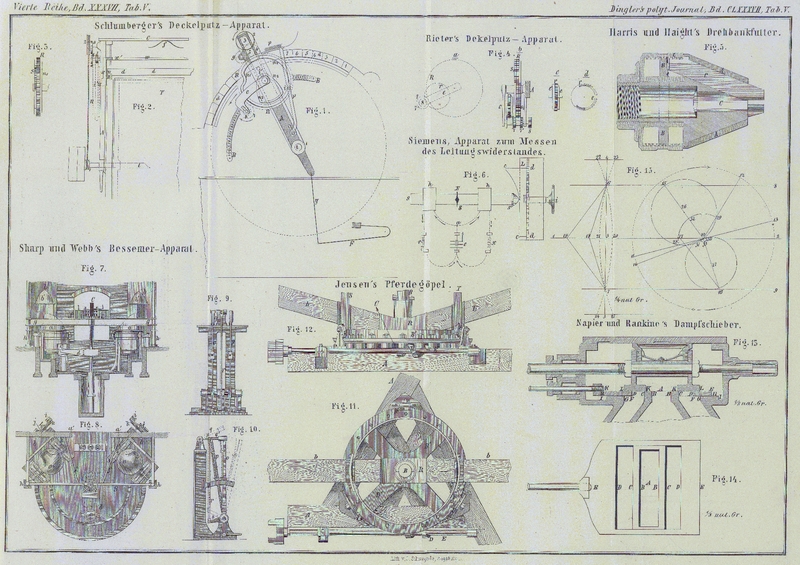

| Titel: | Die selbstwirkenden Deckelputz-Apparate von Schlumberger in Guebwiller und Rieter in Winterthur. |

| Fundstelle: | Band 187, Jahrgang 1868, Nr. LXVIII., S. 291 |

| Download: | XML |

LXVIII.

Die selbstwirkenden Deckelputz-Apparate

von Schlumberger in

Guebwiller und Rieter in

Winterthur.Aus dem kürzlich erschienenen sehr empfehlenswerthen Werkchen:„Beiträge

zum Studium der neuesten Fortschritte in der

Spinnerei-Mechanik, der Spinnerei, Weberei und deren

Nebenerfordernissen; bearbeitet für Spinner und

Spinnerei-Techniker mit vorwiegender Berücksichtigung der

internationalen Ausstellung zu Paris von Friedrich Kick,

Professor der mechanischen Technologie am polytechnischen Institut in

Prag, und Emanuel Rusch, Oberspinnmeister. Mit 43 Holzschnitten. Wien,

1868. Beck'sche Universitäts-Buchhandlung.“

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Schlumberger's und Rieter's Deckelputz-Apparate.

Beide Apparate sind im Principe völlig übereinstimmend. Das Putzen erfolgt durch sie

ganz ähnlich, wie bei der Handarbeit; die Deckel werden in einer bestimmten

Reihenfolge gehoben, und das mit einem weichen, groben

Belege armirte Putzbret nimmt, unter dem Deckel vorbeistreichend, die in demselben

verschlagene unreine Baumwolle ab.

Die Reihenfolge, in welcher das Heben und Putzen der

Deckel erfolgt, ist bei dem Apparat von N. Schlumberger

(in Guebwiller, Haut-Rhin) eine unabänderliche, bei jenem von Rieter aber innerhalb gewisser Grenzen durch Auswechselung eines Rades

veränderlich. Bei ersterem Mechanismus wird bei der Vorwärtsbewegung des Apparates

gehoben der 2., 4., 6., 8., 10. Deckel, beim Rückgange der 9., 7., 5., 3., 1.

– Jeder Deckel wird somit gleich oft während einer

gewissen Zeit gereinigt. Betrachtet man es hingegen als wünschenswerth, daß die ersteren Deckel öfter gereinigt werden, so wende man Rieter's Apparat an, bei welchem z.B. folgende Ordnung

des Reinigens stattfindet: 2, 4, 6, 10, 14, und 13, 9, 5, 3, 1, hierauf 2, 4, 6, 8, 12, und retour 11,

7, 5, 3, 1. Bei dieser Ordnung kommt auf je einen der letzten acht Deckel nur die

halbe Anzahl Reinigungen in derselben Zeit, als auf je einen der ersten sechs Deckel

entfällt. Betrachten wir vorerst den einfacheren Apparat, jenen von Schlumberger.

I. Schlumberger's

Deckelputz-Apparat.

Die Construction desselben dürfte leichter erfaßt werden, wenn wir die Bewegungen

trennen in: 1) Weiterrückung des Apparates, 2) Heben der Deckel, 3) Bewegung des

Putzers.

1) Weiterrückung des

Apparates.

Mit dem Arme A, Fig. 1, welcher den

Apparat trägt, ist durch den Bügel c das Getriebe 8

verbunden, welches in das doppelt verzahnte Segment B eingreift. Denken wir uns 8 in der Richtung des Pfeiles gedreht, so

wird vermöge des Eingriffes von 8 in B ein

Nachziehen des Apparates erfolgen, da das feste Segment B nicht ausweichen kann. Dieses Nachziehen dauert so lange, als das

Getriebe 8 gedreht wird; gelangt dasselbe an das Ende von B, so wird sich das Getriebe auf die obere Seite des Segmentes wälzen

und nun den Apparat in entgegengesetztem Sinne bewegen. Das Umschlagen des Rades

auf die obere Seite wird noch befördert durch den Zug, welchen die Feder F durch y auf den Arm

A ausübt. Der Apparat soll aber die

Bogenbewegung längs des Segmentes B nicht

continuirlich vornehmen, sondern er soll absatzweise von Mittellinie zu

Mittellinie jedes zweiten Deckels vorschreiten und jedes Mal so lange stehen

bleiben, als zum Heben des Deckels und zum Putzen desselben erforderlich

ist.

Es muß daher die Bewegung des Getriebes 8 gleichfalls in Zwischenräumen erfolgen.

Der hierzu dienende Mechanismus wird im Folgenden klar werden. Von der an der

Trommelachse t sitzenden Schnurscheibe l gelangt die Bewegung auf 2, durch die Räder 3, 4

und 5 aus das Rad R. Durch Vergleichung mit Fig. 2 und

3 wird

dieß an sich klar. Das Rad R trägt neben dem vollen

Zahnkranze auch ein Zahnsegment s (Fig. 3), welches

zeitweise mit dem Rade 7 in Eingriff kommt und dasselbe dreht, es aber auch

wieder ruhen läßt, sobald das Segment an 7 Vorübergegangen ist. Die Bogenlänge

des Segmentes bestimmt somit die Drehung von 7, und da 7 und 8 an derselben

Achse festgekeilt sind, auch die Drehung (Umdrehungszahl) von 8 und mit dieser

die Weiterrückung des Apparates. Die Dauer des Stillstandes desselben ist gleich

der Zeit, welche das Segment s braucht, um wieder

mit dem Rade 7 in Berührung zu kommen. Mit anderen Worten: das Segment

s kommt in bestimmten Zwischenräumen zur Wirkung auf

7 und 8, daher wird der Apparat gleichfalls in bestimmten Zwischenräumen weiter

bewegt.

2) Das Heben der Deckel.

Um ein gleichförmiges Heben der Deckel zu bewirken, muß dieses gleichzeitig an

beiden Kopfenden erfolgen. Der Apparat muß daher an beiden Seiten der Kratze

symmetrisch angeordnet seyn. Der einzige Unterschied besteht darin, daß die

Bewegung auf der Gegenseite nicht von der Trommelachse, sondern von einem mit

dem Rade 5 gleichen, ebenfalls an w sitzenden Rade

ausgeht (Fig.

2). Die zu beiden Seiten der Trommel befindlichen Arme A bilden mit der Trommelachse t und der Verbindungsstange C einen

Rahmen. In den Schlitzen jedes Armes A läßt sich ein

Schuber x (Fig. 2) verschieben,

dessen Nase v unter den Deckel greift, welcher

aufgehoben werden soll. An x befindet sich noch eine

zweite Nase i', auf welche die Bahn oder Nuth n₂ (an R

Fig. 1)

einwirkt.

Diese Nuth besteht aus zwei concentrischen Segmenten und den fast radialen

Verbindungen derselben, und aus dieser Form ergibt sich von selbst die Wirkung.

So lange nämlich bei der Drehung von R das Zäpfchen

i' in jenem dem Mittelpunkte nahen

concentrischen Nuthsegmente läuft, so lange bleibt v

unwirksam, mag der Apparat stehen oder sich weiter bewegen. Gelangt i' in den mehr radiallaufenden Theil der Nuth n₂, so wird ein Heben eintreten, x steigt und v hebt den

Deckel. Ist dieser an der höchsten Stelle angelangt, so bleibt er stehen, denn

nun durchläuft i' den zweiten concentrischen Theil

von n₂, jenen Theil, welcher vom Mittelpunkte

des Rades weiter entfernt ist. Endlich gelangt i' in

den zweiten radiallaufenden Theil der Nuth, der Deckel sinkt. Das Sinken wird

durch die Wirkung der, beim höchsten Stande des Deckels etwas zusammengedrückten

Feder f beschleunigt.

3) Das Putzen.

Ist der zu putzende Deckel gehoben, so bewegt sich unter demselben der Putzer p nach links und wieder zurück, und nimmt so die

verschlagene Wolle ab. Diese Bewegung wird durch die Nuth n₁ bewirkt, in welche das an p

feste Zäpfchen i (Fig. 1) eingreift.

II. Rieter's

Deckelputz-Apparat.

Aus dem oben Erwähnten geht hervor, daß dieser Apparat sich nur durch die

verschiedene Reihenfolge des Hebens der Deckel unterscheidet, und dadurch, daß sich

die Reihenfolge innerhalb gewisser Grenzen ändern

läßt. Hierzu ist

erforderlich, das Getriebe 8 nach einem anderen und zwar veränderlichen Gesetze

periodisch zu bewegen.

Um dieß zu erreichen, trägt das Rad R (Fig. 4, b) neben dem vollen Radkranze, rechts und links von

demselben zwei Zahnsegmente von ungleicher Länge, s₁ und s₂. Auf

der Achse des Rades 8 sitzen auf einer verschiebbaren Hülse die Räder 7 und

7¹. Sollen die ersten sechs Deckel, wie Eingangs erwähnt, doppelt so oft

geputzt werden, als die letzten acht, so hat sich anfänglich der Apparat periodisch

um die doppelte, später um die vierfache Deckelbreite zu drehen oder weiter zu

schieben. Um dieß zu erreichen, läßt man zuerst das Segment s₁ auf 7 wirken, und hierauf das doppelt so lange Segment s₂ auf 7¹. Da die Räder 7 und 7¹

gleiche Durchmesser haben, so wird die Umdrehungszahl des Rades 8 bei Einwirkung von

s₁ auf 7 halb so groß seyn, als beim

Eingriffe von s₂ auf 7¹, daher auch der

Apparat im letzteren Falle die doppelte Bewegung wie im ersten vornehmen. Es mögen

die zu reinigenden Deckel in folgender Ordnung an die Reihe kommen: 2, 4, 6, 10, 14,

13, 9, 5, 3, 1, so ist hierdurch auch der Moment fixirt, in welchem das Segment s₁ außer, dafür s₂ in Wirkung treten soll. Wenn s₁

außer Wirkung treten soll, so wird das in der Hülse sitzende Rad 7 nach links

gerückt; hierdurch ist 7¹ an jene Stelle gekommen, an welcher s₂ auf dasselbe zu wirken vermag. Es handelt sich

darum, die Hülse 7, 7¹ dem entsprechend zu verrücken. In den Hals h an derselben greift das mit zwei als schiefe Ebenen

wirkenden Zargen e, e' armirte Rad

r, welches Rad (vergl. Fig. 4, a, c, d) an dem Arm c sitzt,

und bei jeder Umdrehung von R durch Einwirkung einer

Schiebklaue um einen bestimmten Winkel gedreht wird. Durch diese Drehung kommt bald

die schiefe Ebene e, bald e'

zur Wirkung; erstere drückt den Hals, und daher die Hülse nach rechts, letztere nach

links. Ist das Verhältniß der Länge von e zu e' wie die Bewegung von r zu

R das richtige, so findet der Uebergang der

einfachen in die doppelte Fortrückung des Apparates an der richtigen Stelle statt.

Durch Verwechselung des Rades r mit einem anderen kann

dieser Uebergang an einer anderen Stelle bewirkt werden, z.B. konnten die ersten

acht Deckel doppelt so viele Reinigungen wie die sechs letzten erfahren. Wollte man

das Verhältniß noch weiter ändern, so wäre dieß durch Auswechselung des Rades R mit einem anderen R'

möglich, bei welchem letzteren die Segmente s₁

und s₂ in einem geänderten

Verhältnisse stehen müßten.

Tafeln