| Titel: | Ueber die elektrischen Uhren von E. van Bruyssel in Brüssel. |

| Fundstelle: | Band 187, Jahrgang 1868, Nr. LXXI., S. 302 |

| Download: | XML |

LXXI.

Ueber die elektrischen Uhren von E. van Bruyssel in

Brüssel.

Aus dem Practical Mechanics' Journal, März 1867, S.

365.

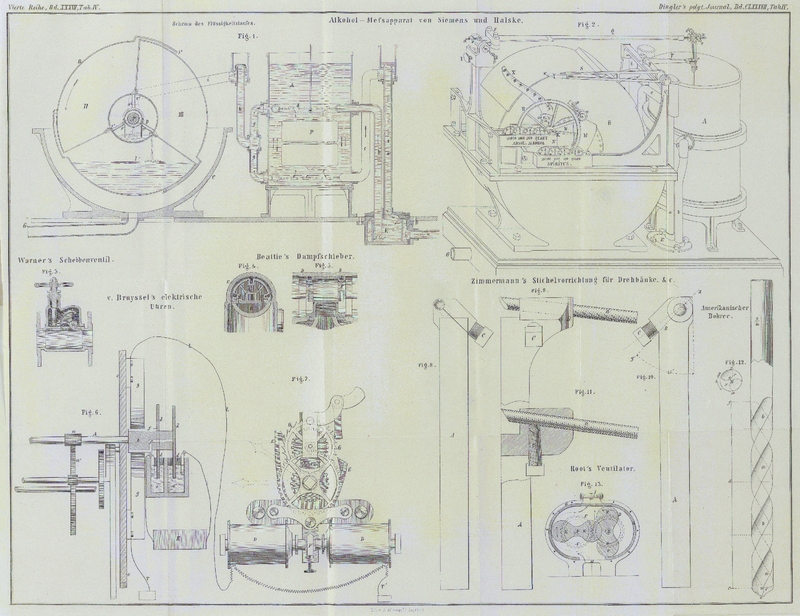

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

ueber van Bruyssel's elektrische Uhren.

Obgleich die von E. van Bruyssel für elektrische Uhren

getroffenen Anordnungen keine neuen

Constructionsprincipien enthalten, so halten wir es, da unserer Quelle

zufolge die Ausführung und Instandhaltung dieser Uhren nach den damit gemachten

Erfahrungen bis jetzt keine solchen Schwierigkeiten dargeboten hat, wie sie bei

anderen derartigen Einrichtungen so häufig vorkommen, dennoch für zweckmäßig, eine

kurze Beschreibung dieser neuen Combinationen hier zu geben.

Das Wesentliche der ganzen Einrichtung finden wir in Fig. 6 und 7 dargestellt, wo die

Verbindung der Hauptuhr mit einem der Zeitindicatoren den allgemeinen Umrissen nach

angegeben ist. Dieses Schema zeigt zugleich, in welcher Weise alle Indicatoren,

welche durch dieselbe Hauptuhr in Gang gesetzt werden, in die Kette einzuschalten

sind, da, wie wir sehen, vermöge der getroffenen Anordnung die Erdleitung zwar

benutzt, aber jeder Indicator mit seiner eigenen Linien-Leitung versehen

wird, wenn die Zeit auf große Entfernungen und auf viele Stationen von einer und

derselben Hauptuhr übertragen werden soll.

Der an der Hauptuhr angebrachte Commutator (Fig. 6) ist ein

Quecksilberunterbrecher mit regelmäßigem Stromwechsel; derselbe befindet sich an der

Welle A, die mittelst des Getriebes a mit dem Minutenrade a¹ verbunden, und wobei die Anzahl der Zähne von a so gewählt ist, daß die Commutatorwelle in je zwei Minuten eine

Umdrehung vollführt. Der Commutator selbst besteht aus den beiden von einander

isolirten metallenen Scheiben d, d, die über den

Elfenbein- oder Hartkautschukcylinder b gesteckt

sind, der am Ende der Welle A angebracht ist; von jeder

dieser beiden Scheiben geht ein schmaler Platinstreifen f,

f aus, und beide sind, durch die isolirende Welle b von einander metallisch getrennt, bis zum rückwärtigen Ende der

letzteren verlängert, so daß ihre Enden um einen Durchmesser dieser Welle von

einander abstehen. Die Scheiben d, d tauchen bei der

Rotation der Commutatorwelle fortwährend in die von einander isolirten

Quecksilberzellen e, e, von denen die eine mit dem

positiven, die andere mit dem negativen Pole der Batterie k bleibend in Contact gesetzt ist. Um die Commutatorwelle herum sind an

der hölzernen Rückwand c, c isolirt von einander, die

messingenen Federn

g, g so angebracht, daß bei der Drehung der Welle

immer ein Paar mit den Platincontacten in metallische Berührung kommen muß. Von

jedem dieser Federpaare steht die eine mit der Linie durch einen Draht L, die andere mit der gemeinschaftlichen Erdleitung T in Verbindung; es ist leicht zu sehen, daß bald die

eine, bald die andere der Scheiben d, d mit einer der

beiden Federn eines Paares in Contact kommen, also nach jeder halben Umdrehung der

Welle A ein Stromwechsel eintreten muß. Die Anzahl der

Federpaare, welche um den Cylinder b strahlenförmig

gelegt sind, ist so groß als die Anzahl der Zeitindicatoren, welche durch eine und

dieselbe Hauptuhr in Betrieb gesetzt werden sollen.

Die Einrichtung des Zeitindicators selbst in seiner Verbindung mit einem Federpaare

und mit dem Commutator ist aus Fig. 7 zu ersehen. An dem

gabelförmigen, um eine horizontale Achse drehbaren Zieh- und Stoßhaken E, E ist der als Anker dienende permanente Magnet F angebracht, welcher zwischen den Polen zweier

doppeltschenkeligen Elektromagnete D, D oscilliren muß,

wenn in regelmäßiger Aufeinanderfolge durch den an der Hauptuhr angebrachten

Commutator d, d der Stromwechsel bewerkstelligt wird.

Durch Einwirkung der Hemmung E, E wird dann das

Echappementrad G bei jeder Umdrehung der Welle um eine

Zahnweite vorwärts geschoben, und diese Bewegung wird dann in bekannter Weise auf

das Zeigerwerk des Indicators übertragen. – (Es läßt sich vermuthen, daß der

Gang der Uhr bei der vorliegenden Anordnung des Commutators nicht ungestört bleiben

kann, und daß die vielfachen Contacte, welche dabei benutzt werden müssen, zu

manchen Störungen führen werden. C. K.)

Tafeln