| Titel: | Ueber die Quecksilber-Luftpumpe von Kravogl in Innsbruck. |

| Fundstelle: | Band 187, Jahrgang 1868, Nr. XCII., S. 381 |

| Download: | XML |

XCII.

Ueber die Quecksilber-Luftpumpe von

Kravogl in

Innsbruck.

Nach der Beschreibung des Prof. Dr. Pisko in dem Ausstellungsberichte des k. k.

österreichischen Comité, 1ste Lieferung S.

100.

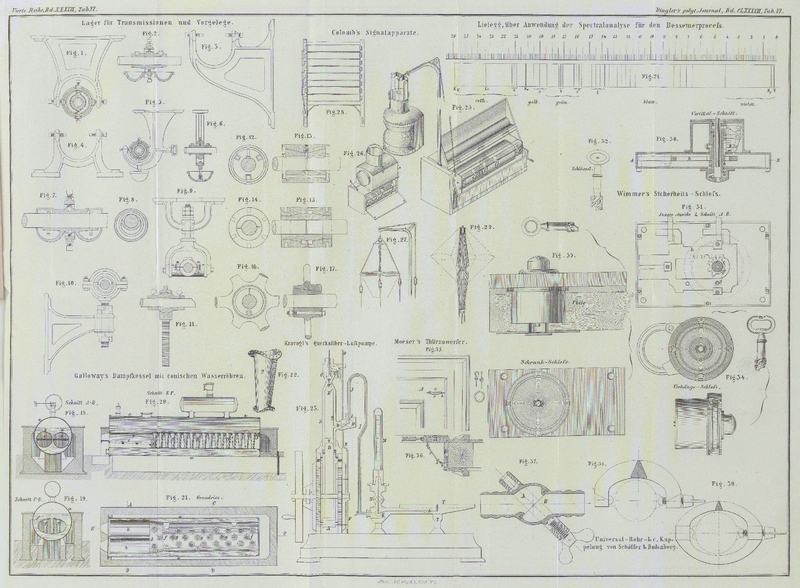

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

Ueber Kravogl's Quecksilber-Luftpumpe.

Ueber diesen interessanten Apparat wurde im polytechnischen Journale schon mehrmals

berichtet, und die außerordentlichen Leistungen desselben namentlich erst in der

letzten Zeit (in diesem Bande, S. 144; zweites Januarheft

1868) besonders hervorgehoben. Es mag daher als zweckmäßig erscheinen, die

Einrichtung der Quecksilber-Luftpumpe, insoweit diese aus der vorliegenden

Quelle zu erkennen ist, hier mitzutheilen.

Bei den eigentlichen Quecksilber-Luftpumpen soll die Anwendung eines Kolbens

vermieden werden; Kravogl hat den Kolben beibehalten,

bedeckt denselben jedoch und umgibt ihn zum Theile mit Quecksilber, um so durch

diese Flüssigkeit in den schädlichen Raum einzudringen und diesen fast zu

beseitigen. Er läßt bei seiner Luftpumpe einen Stahlcylinder (Kolben) von unten her

in einen gläsernen Stiefel treten, und treibt ihn mittelst eines trefflich

gearbeiteten Mechanismus in die Höhe, so daß dieser Kolben zuletzt fast den ganzen

Stiefel erfüllt. Ein kleiner Raum, der sich am Stiefel oben verjüngt, und dessen

Form nahezu derjenigen des Halses einer gewöhnlichen Glasflasche gleicht, ist dann

mit jenem Quecksilber gefüllt, welches vorher auf den Stahlcylinder gebracht wurde.

Jener Stahlkolben bewegt sich sehr leicht im Stiefel, da er an letzteren nicht genau

schließt und nur in der Eintrittsstelle luftdicht lidert. Den kleinen Raum zwischen

dem Stahlstempel und dem Glasstiefel erfüllt ebenfalls das Quecksilber. Beim

Hinaufgange jenes vom Quecksilber umspülten Stahlkolbens entweicht die Luft durch

die Oeffnung im Halse des Stiefels. Der Druck der Luft hebt nämlich hier ein

stählernes Zapfenventil, welches sonst diesen Hals des Stiefels schließt. Beim

Zurücktreiben des Kolbens sperrt das im Halse des Stiefels spielende Ventil die

Mündung, und etwas Quecksilber, welches vorhin durch die Oeffnung in die obere

trichterförmige Erweiterung des Halses getreten war, bleibt oberhalb des Ventiles.

Es entsteht nun im Stiefel ein luftverdünnter Raum so lange, bis der abgerundete

Kopf des Kolbens im unteren Theile des Stiefels an einem Tubulus vorbeigekommen ist.

Sobald dieß geschehen ist, bewirkt eine Selbststeuerung das Oeffnen einer Röhre die

jenen Tubulus mit dem Recipienten verbindet. Die Luft dringt aus letzterem in den

Stiefel, um von hier beim Aufgange des Kolbens wieder durch den Hals des Stiefels

in's Freie getrieben zu werden. In solcher Weise wiederholt sich das Spiel, und es

ist nur noch zu bemerken, daß beim jedesmaligen Aufgange des Kolbens das im oberen,

kleinen Trichter zurückgebliebene Quecksilber durch die vom Ventil gelüftete

Halsöffnung zum anderen Quecksilber niederfällt. Beim Niedergehen des Kolbens tritt

die im Quecksilber und am Glase haftende Luft in den luftverdünnten Raum, um dann

hinausgeschafft zu werden. Die Verdünnung kann in solcher Weise nach Professor v.

Waltenhofen bis unter Ein MillimeterDie Verdünnung hat sich als eine weit höhere, nämlich als eine vierundzwanzigtausendmalige herausgestellt. Man

sehe S. 145 in diesem Bande des polytechn.

Journals (zweites Januarheft 1868).A. d. Red. getrieben werden; ja noch weiter und fast bis an ein Vacuum, welches das

elektrische Licht nicht mehr durchläßt, wenn man zuletzt das Trichterchen ober dem

Zapfenventil in einen vorher ausgepumpten Ballon münden läßt. Durch diesen von Regnault zuerst angewendeten Kunstgriff ist die saugende

Wirkung des zweiten Stiefels bei der Babinet'schen Pumpe

ersetzt. Kravogl's Pumpe hat in Paris, sowohl was die

Idee, als ihre glückliche Verwirklichung betrifft, das Interesse und den

ungetheilten Beifall aller Fachmänner erregt. Es ist zwar nicht das erstemal, daß

man Quecksilber bei Luftpumpen mittelst Kolben hebt und senkt; in so sinnreicher

Form und mit so befriedigendem Erfolge geschah es aber noch nie.

Aus der in Figur

23 gegebenen graphischen Darstellung läßt sich beiläufig die im Vorigen

angegebene Construction erkennen.Diese Abbildung ist aus Carl's Repertorium der

Physik. Technik, Bd. III, Heft V, Jahr 1867 entnommen, wo dieselbe ohne

nähere Erläuterung der nach Pisko mitgetheilten

Beschreibung angefügt ist, von dem sie auch herrührt. Hierin stellt A, B den oben abgerundeten und mit

der Quecksilberschichte q bedeckten, unten mit Fassungen

etc. versehenen Stahlkolben vor, der in der angedeuteten Weise vertical von unten

nach oben und im entgegengesetzten Sinne bewegt werden kann. Beim Aufwärtsgehen

preßt derselbe die im Stiefel S, S befindliche Luft

durch Oeffnen des Zapfenventiles a mit einem Antheil des

Quecksilbers q' in die trichterartige Erweiterung C, C, während gleichzeitig bei seinem Eintritte in den

Stiefel S, S die bei D, E

angezeigte Vorrichtung den Hahn H, welcher zur

Verbindung der Oeffnung b mit dem Stiefel dient,

schließt, hingegen durch dieselbe Vorrichtung, wenn das Kolbenende bei B' angekommen ist, der Hahn H in die vorige Lage gedreht wird, bei welcher mittelst der Oeffnung b und dem Canale J, J die

Communication mit J, K, L und dem auf dem Teller T befindlichen (oder bei L angeschraubten)

Recipienten hergestellt wird. Es wird daher, wenn der Kolben wieder nach abwärts

geführt wird, die im Recipienten etc. befindliche Luft auf dem angedeuteten Wege in

den Stiefel gelangen können, um nun nach mehreren derartigen Kolbenspielen zu einem

gewissen Verdünnungsgrade zu gelangen. Durch den bei K

angedeuteten Haupthahn kann die erwähnte Communication entweder hergestellt oder

nach einer Viertelsdrehung durch denselben der Recipient mit der äußeren Luft

verbunden werden. Der bei N angedeutete Hahn gestattet

die Communication mit der Barometerprobe M herzustellen

oder zu unterbrechen. Als wesentlich finden wir die Verbindungsweise der einzelnen

Theile der Luftpumpe unter sich mittelst einer Art Stopfbüchsen.

Tafeln