| Titel: | Ueber die Anwendung der Spectralanalyse für den Bessemerproceß; von Andreas Lielegg, Professor in St. Pölten. |

| Autor: | Andreas Lielegg [GND] |

| Fundstelle: | Band 187, Jahrgang 1868, Nr. XCIV., S. 390 |

| Download: | XML |

XCIV.

Ueber die Anwendung der Spectralanalyse für den

Bessemerproceß; von Andreas

Lielegg, Professor in St. Pölten.

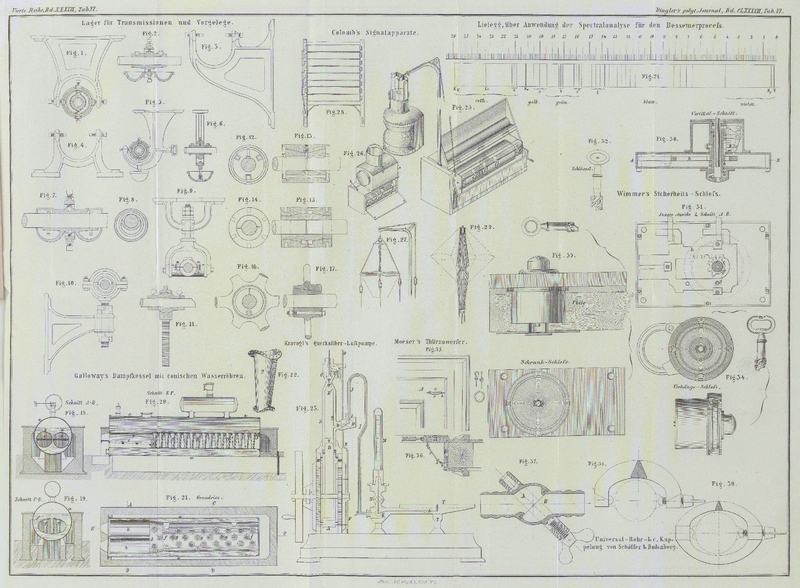

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

Lielegg, über die Anwendung der Spectralanalyse.

Seit Kirchhoff und Bunsen durch

ihre classischen Arbeiten die allgemeine Aufmerksamkeit auf die Spectralanalyse

gelenkt haben, wurden durch dieselbe Entdeckungen gemacht, welche selbst

hochgespannte Erwartungen nicht unbefriedigt ließen; denn die Auffindung von vier

neuen Grundstoffen und die Aufschlüsse, welche über die materielle Natur von

Himmelskörpern auf diesem Wege gewonnen wurden, sind gewiß für die Wissenschaft von

der größten Bedeutung.

Die vielseitige Anwendung, welche man von der Spectralanalyse machen kann, hat aber

auch nicht verfehlt zahlreiche Untersuchungen zu veranlassen, welche mehr oder

weniger von praktischem Erfolge begleitet waren, wie dieß die Arbeiten von Valentin

G. Valentin: der Gebrauch des Spectroskopes zu

physiologischen und ärztlichen Zwecken. Bern, 1863., Haerlin

J. Haerlin: über das Verhalten einiger Farbstoffe

im Sonnenspectrum; Poggendorff's Annalen, 1863,

Bd. CXVIII. und Anderen erweisen, die auch zugleich zeigen, wie der Annahme selbst

fruchtbarer Ideen, weil sie der Gedankenrichtung ihrer Zeit entgegen oder doch

wenigstens fremd sind, ein gewisser Widerstreit vorangeht.

Als ich im Sommer des Jahres 1866 meine Untersuchungen über das Spectrum der

Bessemerflamme begann, war nur eine kurze Mittheilung Roscoe's

Proceedings of the literary and philosophical Society

of Mancester, vol. III p. 57. –

The London, Edinburgh and Dublin philosophical

Magazine and Journal of science, fourth series, vol. XXV p. 318. aus dem Jahre 1863 bekannt, in welcher zwar der Anwendung der

Spectralanalyse bei der Fabrication des Gußstahles nach der Bessemermethode die

höchste Wichtigkeit (highest importance) zuerkannt

wurde, die aber nichts weiteres als die Thatsache enthielt, daß im Spectrum der

Bessemerflamme eine Anzahl bisher unbestimmter heller Linien beobachtet werden kann.

Bei dem großen Aufschwunge, welchen das Bessemerverfahren in Europa genommen und bei

den vielfachen Bemühungen nähere Kenntniß über diesen Proceß zu erlangen und den

praktischen Betrieb zu vervollkommnen, muß es auffallen daß diese von Roscoe geäußerte Ansicht eine eingehendere Untersuchung

von Seite der hierbei Interessirten nicht sogleich zur Folge hatte. Im Jahre 1864

erwähnte zwar F. Kohn gelegentlich eines Vortrages über

die neueren Verbesserungen des BessemerverfahrensPolytechn. Journal Bd. CLXXV S.

296., daß man die Spectralanalyse für den schwedischen Proceß anwendbar zu machen

suchte, jedoch keinen Erfolg erzielt hat, und Tunner

Polytechn. Journal Bd. CLXXVIII S.

465. äußerte sich in einem Berichte über die bis zum Schlüsse des Jahres 1864

gemachten Erfahrungen und Fortschritte mit dem Bessemern, insbesondere in

Innerösterreich, folgendermaßen: „Zur Beurtheilung des Ofenganges möchte

die Beobachtung der Flamme und Funken und am allersichersten eine Schöpf-

oder Spießprobe ein besseres Anhalten geben als die Spectralanalyse.“

Aus diesen Aeußerungen ergibt sich, daß Versuche gemacht wurden die Spectralanalyse

dem Bessemerverfahren dienstbar zu machen; da ich jedoch über dieselben keine

Publicationen auffinden und keine weiteren Mittheilungen erhalten konnte, so begann

ich, ungeachtet dieser letzteren keineswegs ermuthigenden Vorberichte, meine

Spectralbeobachtungen in der Bessemerhütte der k. k. priv. Südbahngesellschaft in

Graz und veröffentlichte dieselbenSitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, Bd. LVI, II.

Abtheilung, 1867, und Bd. LVI, II. Abtheilung, Juniheft 1867., sowohl weil ich von maaßgebender Seite hierzu ermuntert wurde, als auch aus

dem Grunde, weil ich Thatsachen constatirt hatte, die, abgesehen von ihrem

wissenschaftlichen Interesse, für die Beurtheilung des Ofenganges von praktischer

Bedeutung zu seyn versprachen; und in der That hat sich diese meine Ansicht

gerechtfertigt, denn in den neuerrichteten Bessemerhütten zu Ternitz in

Niederösterreich, in der Maximilianshütte in Bayern und vielleicht in noch einigen

anderen wurde die Spectralprobe eingeführt; die Bessemerhütte in Graz aber, in

welcher ich auch noch später die Beobachtungen fortzusetzen Gelegenheit hatte, war

meines Wissens wenigstens in Oesterreich die erste, welche von der Spectralanalyse mit

Erfolg praktische Anwendung machte.Oesterreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen, 1867, Nr.

48. Da nun hierdurch die Spectralprobe als ein brauchbares Hülfsmittel in die

Bessemerpraxis eingeführt ist, so hielt ich es für zeitgemäß die Ergebnisse meiner

Untersuchungen, soweit sie bis jetzt gediehen sind, im Folgenden mitzutheilen.

Das Spectrum.

Betrachtet man die Flamme, welche während einer Charge der Bessemerretorte (Converter) entströmt, durch einen Spectralapparat, so

kann man viele und verschiedenartige farbige Linien wahrnehmen, welche, wiewohl sie

auf keinem dunklen Hintergrunde erscheinen, doch wegen ihrer Helligkeit und scharfen

Begrenzung deutlich erkannt werden können.

Da die Bessemerflamme leuchtet, ja in gewissen Stadien der Charge sogar ein blendend

weißes Licht verbreitet, und da in derselben neben glühenden Gasen auch noch

glühende feste Theilchen enthalten sind, so erzeugt ihr Licht, wenn es durch ein

Prisma analysirt wird, nicht nur Linienspectra, sondern auch ein continuirliches

Spectrum, welches für erstere gleichsam den Hintergrund bildet. Diesem Umstande ist

es auch zuzuschreiben, daß Linien, welche überhaupt nur geringe Lichtstärke

besitzen, oder solche, die aus anderen Ursachen nur ganz schwach erscheinen können,

selten oder gar nicht gesehen werden, wiewohl ihr Auftreten mit Recht erwartet

werden könnte.

Die Gase und Dämpfe, welche die Bessemerflamme bilden, sind ihrer chemischen Natur

nach sehr verschieden; außer den Dämpfen von Kalium-, Natrium- und

Lithiumverbindungen enthält dieselbe vermuthlich geringe Mengen von Kohlensäure, in

manchen Fällen schweflige Säure und gewiß auch Wasserstoff, von der Feuchtigkeit der

eingeblasenen Luft herrührend, in überwiegender Menge jedoch Kohlenoxydgas mit

Stickstoff gemischt. Bei einem Einsatz von 70 Centner Roheisen, mit welchem die

Bessemerhütte in Graz arbeitet und bei einem beiläufigen Kohlenstoffgehalte des

Roheisens von 1 Procent, werden 280 Pfd. Kohlenstoff der Oxydation unterzogen, wenn

die Charge bis zur gänzlichen Entkohlung fortgeführt wird; diesem Kohlenstoffquantum

entsprechen 9200 Kubikfuß Kohlenoxyd, und wenn auch die Hälfte des ganzen

Kohlenstoffgehaltes schon während der ersten Periode, in welcher aber keine Kohlenoxydflamme wahrzunehmen ist, theils

verbrannt, theils als Graphit ausgeblasen wirdPolytechn. Journal Bd. CLXXXV S.

30, so bleiben noch immer für die zweite und dritte Periode, also zur Flammenbildung, 4600

Kubikfuß übrig. Da nun bei diesem Oxydationsprocesse kein anderes brennbares Gas in

solcher Menge gebildet wird und gebildet werden kann, so muß das während der

Koch- und Frischperiode regelmäßig erscheinende und bis zu Ende der Charge

andauernde Linienspectrum nur durch dieses Gas hervorgebracht seyn; denn außer dem

Kohlenoxyde ist nur Stickstoff in solcher Menge in der Flamme vorhanden, die ein so

constantes Spectrum veranlassen könnte. Von letzterem Gase wurde jedoch durch eine

Flamme noch nie ein Spectrum erhalten, weder beim Verbrennen einer

Stickstoffverbindung, noch beim Verbrennen solcher Verbindungen, die keinen

Stickstoff enthalten, mit Luft; es ist daher nicht anzunehmen, daß dieß im

vorliegenden Falle geschehe. Ebenso verdient aber auch hervorgehoben zu werden, daß

Kohlenstoffspectra wohl durch Verbrennen von Cyan, Elayl, Leuchtgas und anderen

Kohlenstoffverbindungen mit Luft oder Sauerstoff, aber noch nie durch Verbrennen von

Kohlenoxyd bisher dargestellt werden konnten. Läßt man Kohlenoxyd mit Luft,

Sauerstoff oder Stickstoffoxydulgas gemischt aus einem Daniell'schen Hahn ausströmen und zündet das Gasgemenge an, so gibt diese

Flamme nur ein continuirliches Spectrum ohne helle oder dunkle Linien; dieses

Resultat wird nicht geändert, wenn man in die Kohlenoxydflamme von außen einen

Sauerstoffstrahl hineinleitet, oder wenn man dem verbrennenden Kohlenoxyd früher das

gleiche Volumen Wasserstoff beigemengt hat. Wenn nun dessenungeachtet die

Bessemerflamme ein Linienspectrum liefert, welches vom Kohlenoxyd herstammt, so mag

die Ursache dieses eigenthümlichen Verhaltens in der großen Verschiedenheit der

Temperatur zu suchen seyn, welche zwischen den auf experimentellem Wege

dargestellten Flammen und der Bessemerflamme obwaltet; letztere wird einen höheren

Hitzegrad erreichen als jene, weil das Kohlenoxyd schon in der Retorte, also vor der

Verbrennung, eine so hohe Temperatur angenommen hat.

Einen ferneren Beleg, daß die in dem Spectrum der Bessemerflamme enthaltenen

Liniengruppen dem Kohlenoxyd zuzuschreiben sind, liefert die Beobachtung des

Spectrums, welches die Kohlenoxydflamme hervorbringt, die sich bei dem der Charge

unmittelbar vorhergehenden Anheizen der Retorte zeigt; denn dieses enthält außer den

dem Kalium, Natrium und Lithium zukommenden Linien dieselben charakteristischen

Liniengruppen wie das Spectrum der Bessemerflamme. Es mag daher der Schluß

gerechtfertigt seyn, das Bessemerspectrum auf das Kohlenoxyd als Entstehungsursache

zurückzuführen, nicht aber kann mit Bestimmtheit ausgesprochen werden, ob das

Spectrum unmittelbar durch das Licht des verbrennenden Kohlenoxydes hervorgebracht

wird, oder ob das

Kohlenoxyd als Absorptionsmittel gewisse Theile des durch die glühenden festen

Ständchen der Flamme hervorgebrachten continuirlichen Spectrums so auslöscht, daß

die inzwischen gelegenen Partien als helle Streifen oder Linien sich darstellen,

oder endlich ob die glühende Kohlensäure, welche die äußere Umhüllung der Flamme

bildet, eine solche Absorptionswirkung hervorbringen kann.

Das der Bessemerflamme eigenthümliche Spectrum, welches mit dem Eintritt der

Kochperiode sich zu entwickeln beginnt, und schon zu Ende dieser Periode seine

größte Deutlichkeit erreicht, ist, abgesehen von den dem Kalium, Natrium und Lithium

zukommenden und den nur in der Frischperiode erscheinenden Linien, das des

verbrennenden Kohlenoxydgases. Es enthält mehrere charakteristische Linien und

Liniengruppen, deren relative Lage durch eine Scala, welche die Distanz zwischen Kα (im äußersten

Roth) und Kβ (im

violetten Theil des Spectrums) in 255 gleiche Theile theilt, festgestellt wurde. Die

Ergebnisse der Messungen, welche aus vielen gut übereinstimmenden Ablesungen und bei

Chargen mit verschiedenen Roheisensorten erhalten wurden, sind im Folgenden

zusammengestellt; der hierzu benutzte Apparat wird später beschrieben werden.

259

Rothe Kaliumlinie Kα.

233

Rothe Lithiumlinie Liα.

α

212210208

Gruppe von drei schmalen scharfbegrenzten rothen Linien,

von welchen meistens nur die erste und die dritte gut

sichtbar sind.

201

Gelbe Natriumlinie.

β

195190184

Gruppe von drei grünlichgelben Linien, von welchen die dritte

(184) am hellsten ist und stets zuerst erscheint;

manchmal ist auch der Raum von 199 – 195 mit

grünlichgelben Linien erfüllt.

γ

174172,5171,5

Gruppe von drei erbsengrünen Linien, die dritte (171,5) am

hellsten und zuerst auftretend.

δ

162160158155,5

Gruppe von vier grünlichblauen, an Helligkeit sich gleichenden

Linien.

ε

148144,5141136,5

Gruppe von vier gleich hellen blauen Linien.

113

Ende einer Gruppe von vielen blauen, gleich weit von

einander abstehenden Linien, die sich an die

vorhergehende Gruppe unmittelbar anschließt; die Linien

sind viel lichtschwächer und konnten nicht immer

beobachtet werden.

81 67

Grenzen einer Gruppe von vier blauvioletten Doppellinien, die

erst in der Frischperiode, aber nicht jedesmal

deutlich, erscheinen.

41

Scharfbegrenzte blauviolette Linie; sie erscheint in der

Frischperiode gleichzeitig mit der Gruppe (81 –

67).

4

Violette Kaliumlinie Kβ.

η

2

Helle violette Linie.

(Man sehe Fig. 24.)

Die mitβ, Ƴ, δundεbezeichneten Liniengruppen und die mitηbezeichnete Linie sind für das Bessemerspectrum

charakteristisch, besonders aber sind folgende drei Linien hervorzuheben:

184 der Gruppeβ, 171,5 der GruppeƳund die violetteη 2, da sie die

empfindlichsten sind und ihr Erscheinen im Spectrum das Auftreten des

Kohlenoxydes in der Flamme, den Beginn der zweiten Periode bezeichnend, sowie

ihr Verschwinden das Ende der gänzlichen Entkohlung deutlich erkennen

lassen.

Für die übrigen aufgeführten Linien 113–41 kann die Zugehörigkeit zum

Kohlenoxydspectrum nicht mit gleicher Bestimmtheit ausgesprochen werden, wiewohl

dieß sehr wahrscheinlich ist, da die hohe Temperatur in der Frischperiode das

Verdampfen anderer Stoffe, sey es aus der Eisenmasse oder aus der Schlacke, oder aus

der Ausfütterung als möglich erscheinen läßt; sie wurden überhaupt nur aufgeführt,

um allfälligen Irrungen vorzubeugen. Außerdem wurden aber noch mehrere einzelne

helle Linien, hier und da auf Momente erscheinend, über deren Natur nichts gesagt

werden kann, und mehrere dunkle Absorptionsstreifen beobachtet, die jedoch von

keinem praktischen Interesse sind.

––––––––––

Zur Beobachtung des Spectrums kann jeder Spectralapparat dienen, da die

charakteristischen Linien selbst durch den einfachsten Apparat deutlich wahrgenommen

werden können. Zu meinen ersten Beobachtungen verwendete ich ein Spectroskop,

welches weder eine Linsencombination, um die durch die Spalte eintretenden

Lichtstrahlen parallel zu machen, noch ein Vergrößerungsfernrohr besaß und nur durch

zwei kleine Prismen gebildet wurde, die in einem im Inneren matt geschwärzten

Kästchen aus Holz in geeigneter Stellung befestigt waren; auf der einen Seite war jener entsprechend

eine einfache Röhre mit einer Spalte und seitlich eine Oeffnung angebracht, durch

welche das Spectrum, welches zwar klein, aber sehr lichtstark erschien, mit freiem

Auge betrachtet werden konnte. Mit Hülfe dieses einfachen Spectroskopes zeigten sich

die einzelnen Linien der vier Gruppen β,

Ƴ, δ und ε ganz deutlich und scharf; es war nur nothwendig die Spalte

möglichst enge zu machen. Zu späteren Beobachtungen, die mich auch von der

Brauchbarkeit kleiner Spectroskope überzeugten, sowie zur Messung der Linien

bediente ich mich eines nach dem Steinheil'schen Systeme

construirten größeren ApparatesAngefertigt in der Werkstätte für astronomische und physikalische Instrumente

von Starke und Kammerer am k. k. Polytechnicum in Wien., der mit einem Spalterohr, zwei Prismen, jedes mit einem brechenden Winkel

von ungefähr 60°, einem Beobachtungsfernrohre von sechsfacher Vergrößerung

und einem Scalenrohr zur Messung der Linien versehen war. Dieser Apparat gab das

Spectrum in seiner vollkommensten Entfaltung und gestattete die Beobachtung aller

jener Linien, die bei einem kleinen Apparate wegen allzu großer Lichtstärke des

Hintergrundes oder wegen allzu nahen Zusammenrückens derselben nicht oder nur

undeutlich unterschieden werden konnten. Letzteres gilt namentlich von der Gruppe

α und von der sehr charakteristischen

violetten Linie η, die so nahe an der

gleichfarbigen Kaliumlinie liegt, daß sie sich bei geringer Ausdehnung des

Spectrums, wie dieß bei einem kleineren Apparat der Fall ist, mit derselben zu einem

einzigen blauen Bande vereinigt.

Daß ein größerer Apparat, der das Spectrum sehr deutlich erscheinen läßt, die

individuellen Beobachtungsfehler sehr verringert, ist leicht einzusehen, und die

Möglichkeit durch seitliche Verschiebung des Fernrohres die durch ihre Lichtstärke

oft hinderliche Natriumlinie außer halb des Gesichtsfeldes zu bringen, muß als eine

wesentliche Erleichterung bei der Beobachtung betrachtet werden.

Sehr zweckmäßig für den Gebrauch sind auch die Spectroskope (à vision directe), welche von M. Hofmann

in Paris (3, rue de Buci) und die, welche von Herrmann und Pfister in Bern

angefertigt werden, obgleich das Spectrum dieser Apparate ein kleineres ist; denn

man kann mit diesen die früher angeführten charakteristischen Gruppen vollkommen

scharf und deutlich beobachten. Wegen der großen Lichtstärke der Bessemerflamme ist

es bei allen Apparaten zweckmäßig, die Spalte möglichst enge zu stellen.

Entwickelung des Spectrums in den

einzelnen Perioden des Bessemerprocesses.

Ueber die Art der Entwicklung des Bessemerspectrums in den einzelnen Perioden des

Processes und über den Zusammenhang der Aenderungen desselben mit jenen, welche die

Flamme während der Charge erleidet, wurden, bei einem Betriebe mit verschiedenen

Roheisensorten, folgende Wahrnehmungen gemacht, welche geeignet seyn dürften zu

zeigen, daß der Verlauf einer Charge durch den Spectralapparat genau verfolgt werden

kann.

Erste Periode. – Beim Beginn der Charge zeigt sich

ein schwaches continuirliches Spectrum, der gelbe Theil ist nahezu gar nicht

vorhanden, blau und violett sind nur sehr schwach sichtbar, selbst die Natriumlinie

fehlt. Diese bei der großen Empfindlichkeit der Natriumreaction höchst merkwürdige

Thatsache kann wohl nicht durch die Abwesenheit der Dämpfe von Natriumverbindungen,

oder durch eine nicht hinreichend hohe Temperatur erklärt werden, sondern sie ist

einem anderen Umstande zuzuschreiben. Die Flamme, wie sie sich in der

Schlackenbildungsperiode repräsentirt, ist nämlich keine Flamme im wahren Sinne des

Wortes, da sie nicht durch verbrennende Gase, sondern nur durch eine Masse glühender

fester Ständchen gebildet wird, die im Vereine mit der reichlichen Funkengarbe die

äußere Erscheinung einer Flamme annimmt.

Im weiteren Verlaufe dieser Periode steigert sich die Lichtintensität und Ausbreitung

des continuirlichen Spectrums, und sobald als Kohlenoxyd auch nur stellenweise die

Flamme zu durchziehen beginnt, kann das Aufblitzen der Natriumlinie wahrgenommen

werden; nach weiteren 1 bis 2 Minuten bleibt sie sodann deutlich und bis zum

Schlusse der Charge sichtbar. Durch diese Erscheinung ist der Beginn der Kochperiode

gekennzeichnet; denn sobald als die Natriumlinie auftritt, können im grünlichgelben,

grünen und violetten Theile des Spectrums je eine Linie

beobachtet werden, und sowie für das geübte Auge des Hüttenmannes das Erscheinen des

Kohlenoxydes in der Flamme den Periodenwechsel anzeigt, so ist derselbe durch das

Auftreten dieser ersten Kohlenoxydlinien augenblicklich und auf das Bestimmteste durch den Spectralapparat signalisirt. Die Linien, welche zuerst erschienen, sind: 184 der Gruppe

β, 171,5 der Gruppe

Ƴ

und die mit

η

bezeichnete violette Linie 2; letztere liegt unmittelbar

neben der violetten Kaliumlinie Kβ, ist jedoch noch mehr abgelenkt als diese

und bei enger Spaltöffnung von ihr ganz deutlich getrennt.

Zweite Periode. – Während der Kochperiode, in

welcher die Flamme an Größe und Leuchtkraft gewinnt, schreitet auch die Entwickelung

des Spectrums rasch vor; es zeigen sich die Linien der Gruppen δ und ε, die

Gruppen β und Ƴ vervollständigen sich, es treten die Linien des Kaliums und

Lithiums mit größerer oder geringerer Intensität auf und endlich erscheinen auch die

rothen Linien der Gruppe α, nur sind diese selten

so deutlich ausgeprägt als die der übrigen genannten Gruppen. Bei besonderer

Klarheit des Spectrums schließt sich an die Linie 136,5 der Gruppe ε eine Anzahl von schwachen gleichweit von

einander abstehenden blauen Linien an, die den Raum bis 113 ausfüllen. Die manchmal

sehr heftige Bewegung der Eisenmasse in der Retorte bringt ein Flackern der Flamme

hervor, welches ein Erscheinen und Verschwinden eigenthümlicher dunkler

Schattirungen zur Folge hat, die zweifellos als Absorptionsstreifen zu bezeichnen

sind. Die Entstehung derselben ist durch das ganz regellos wechselnde stärkere und

schwächere Leuchten der Flamme an der dem Apparate zugewendeten und abgekehrten

Seite hinreichend erklärt.

Dritte Periode. – Für die Frischperiode oder für

den Uebergang in dieselbe, welcher sich bekanntlich nicht genau bestimmen läßt, ist

das Erscheinen von neuen Linien im blauvioletten Theile des Spectrums

charakteristisch; doch konnten dieselben nicht jedesmal, und wenn sie erschienen

nicht immer mit gleicher Deutlichkeit beobachtet werden. Die Ursache dieses

Verhaltens ist gegenwärtig kaum befriedigend zu erklären; denn man könnte nur

annehmen, daß diese Linien entweder nur dann erscheinen, wenn die Flamme einen

bestimmten und sehr hohen Temperaturgrad erreicht, oder wenn die Lichtstärke des den

Hintergrund bildenden continuirlichen Spectrums sich nicht so bedeutend steigert,

daß sie der der Linien gleichkommt; übrigens hat auch vielleicht die Qualität des

Roheisens hierauf einen Einfluß. In jenen Fällen jedoch, in welchen eine Beobachtung

möglich war, erschien beiläufig 4–6 Minuten vor Ende der Charge eine Gruppe

von vier blauen gleichweit von einander abstehenden Linien (81–67), die das

Ansehen von Doppellinien hatten, welcher sich alsbald noch eine einzelne helle und

scharfbegrenzte blaue Linie (41) anschloß, worauf beide durch einige Minuten

deutlich sichtbar blieben.

Im weiteren Verlaufe der Frischperiode macht sich nun eine

Erscheinung geltend, welche für die Praxis von Wichtigkeit ist; die

charakteristischen Gruppen des Kohlenoxydspectrums beginnen nämlich allmählich lichtschwächer zu werden und sodann, in Bezug

auf ihr Erscheinen in der Kochperiode, in umgekehrter Reihenfolge zu verschwinden bis nur die drei

Linien 184 der Gruppe β, 171,5 der Gruppe Ƴ und 2 η

wahrnehmbar sind. Hierdurch ist das quantitative Abnehmen des

Kohlenoxydes in der Flamme und das baldige Eintreten des Momentes der gänzlichen

Entkohlung mit Sicherheit angezeigt. Aber auch die genannten drei Linien

verlieren alsbald ihre Lichtstärke, verschwimmen mit den nebenliegenden Theilen des

Spectrums und verschwinden endlich ganz, wodurch der Moment

der vollkommenen Entkohlung erkannt wird.

Bei der praktischen Anwendung der Spectralprobe für den Bessemerproceß handelt es

sich daher nur um die genaue Beobachtung der drei zuletzt genannten Linien, ja es

genügen für diesen Zweck schon die zwei grünen Linien oder die violette allein

vollkommen; denn einem empfindlichen Auge wird die violette Linie η ebenso deutlich erscheinen als die beiden

anderen, wenn die Beobachtung mit einem größeren Apparate geschieht und das Fernrohr

nur auf den violetten Theil des Spectrums gerichtet ist; eine Verwechslung mit der

violetten Kaliumlinie ist bei einiger Uebung geradezu unmöglich. Bei Anwendung eines

kleinen Spectroskopes ist die Beobachtung der zwei grünen Linien vorzuziehen.

Obschon es nun auch Ausnahmsfälle gibt, in welchen das Erkennen des Momentes der

Entkohlung nicht sicher gelingt (was der Verfasser selbst zu beobachten jedoch nie

Gelegenheit hatte), so kann doch in der überwiegend größeren Anzahl von Chargen ein

solches mit großer Genauigkeit stattfinden, und weil die Spectralprobe überdieß

leicht auszuführen ist, keine Unterbrechung des Processes erfordert und entschieden

mehr Sicherheit gewährt als die Beobachtung der Flamme mit freiem Auge, so dürfte

dieselbe, da sie gerade die wichtigsten Momente der Charge anzeigt, als ein

brauchbares Hülfsmittel für die Beurtheilung des Bessemerprocesses fernerhin eine

größere Verbreitung finden, als dieß bis jetzt der Fall war.

Tafeln