| Titel: | Walzen-Schrotmühle mit Bolzano's automatischem Malz-Meßapparat, ausgeführt in der mechanischen Werkstätte von L. A. Riedinger in Augsburg. |

| Fundstelle: | Band 187, Jahrgang 1868, Nr. CVIII., S. 465 |

| Download: | XML |

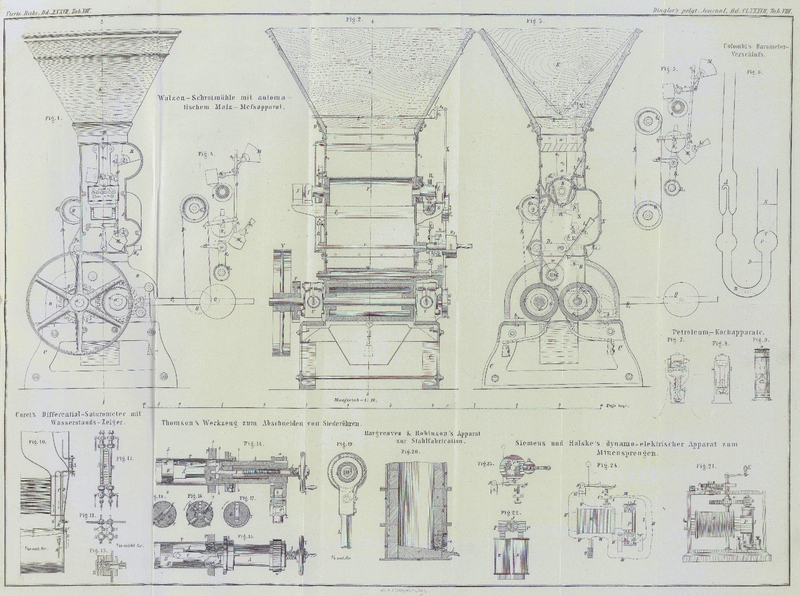

CVIII.

Walzen-Schrotmühle mit Bolzano's automatischem Malz-Meßapparat, ausgeführt in

der mechanischen Werkstätte von L. A. Riedinger in

Augsburg.

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Bolzano's automatische Malz-Meßapparat für

Walzen-Schrotmühlen.

Fig. 1 ist die

Seitenansicht der Meßmaschine, wie dieselbe über einer Walzen-Schrotmühle

angebracht ist;

Fig. 2 ein

Längenschnitt derselben nach der Linie 1–2;

Fig. 3 der

Durchschnitt nach der Linie 3–4.

Fig. 4 und

5 zeigen

verschiedene Stellungen der Selbstauslösung.

Die Meßmaschine besteht aus einem gußeisernen Gehäuse A;

dasselbe ist auf dem Untersatze B aufgeschraubt, welcher

mit den Ständern C der Walzenmühle durch Schrauben

verbunden ist. An dem oberen Ende des Gehäuses ist ein viereckiger conischer Rahmen

D befestigt, in welchem der Holztrichter E steckt, der zur Aufgabe des Getreides dient. Etwa in

der Mitte des Gehäuses befindet sich eilt Meßcylinder F;

seine Zapfen ruhen in Lagern f und f₁, welche auf vorspringenden angegossenen

Stützen des Gehäuses befestigt sind.

Um den Cylinder in das Gehäuse einlegen zu können, hat letzteres zu beiden Seiten je einen

Schlitz a, a, welche durch Deckel a₂ und a₃ wieder zugedeckt

werden.

Die beiden Enden des Cylinders F schließen dicht an die

Wände des Gehäuses an. – An die cylindrische Fläche schließen sich diametral

gegenüber stehend und concentrisch zwei Backen f₂

und f₃ an. Der Cylinder ist hohl und faßt ein

bestimmtes Maaß, beispielsweise einen Vierling oder halben Metzen (in der Zeichnung

1/4 bayer. Metzen). Seine einzige Oeffnung besteht in einem der Länge nach laufenden

Spalt f₅, durch welchen sowohl das Füllen als das

Entleeren stattfindet. Der Meßcylinder erhält nämlich auf eine unten näher

beschriebene Weise von der Schrotmühle aus eine continuirliche Drehung in der

Richtung des auf der Zeichnung angegebenen Pfeiles.

Ist nun oben Getreide eingeschüttet und steht die Oeffnung f₅ des Meßcylinders oben, so wird sich dieser voll füllen, um sich,

wenn die Oeffnung unten angekommen ist, wieder zu entleeren.

Bei jedem Umgang des Cylinders wird jedesmal der volle Inhalt desselben der Mühle

zugeführt und es ist daher nur nöthig, die Anzahl der Umgänge des Meßcylinders zu

kennen, um genau bestimmen zu können, wie viel Getreide der Mühle zugeführt worden

ist.

Durch die Backen f₂ und f₃ und den Meßcylinder ist der obere Theil des Gehäuses jederzeit

hermetisch abgeschlossen von dem unteren Theil, welches auch die Stellungen des

Meßcylinders, beziehungsweise des Spaltes seyn mögen.

Die Backen f₂ und f₃ sind so befestigt, daß ihre Befestigungsschrauben amtlich versiegelt

werden können. Da nun in Folge dessen auch der Meßcylinder fest gehalten ist, so ist

es unmöglich, durch Herausheben des Meßcylinders den oberen Theil des Gehäuses mit

dem unteren in directe Verbindung zu setzen, ohne die amtlichen Siegel zu lösen.

Ueber dem Meßcylinder befindet sich ein Gitter A; es

dient erstens dazu, den Druck des Getreides auf den Meßcylinder aufzuheben, damit

dieser immer unter gleichem Drucke gefüllt wird, sodann

hat es den Zweck, die in der Nähe befindliche Klappe L

vor muthwilliger Zerstörung zu sichern.

Die Bewegungs-Uebertragung auf die Meßmaschine erfolgt von der Riemenscheibe

G aus, die auf der Achse der einen Schrotwalze

befestigt ist.

Von hier geht der Riemen über die auf der Welle g

befestigte Rolle G₁; auf der Welle g ist ferner ein conisches Rad G₂ befestigt, welches in das auf der kurzen Welle h befestigte conische Rad H

greift. Diese Achse h ist in hervorspringenden

angegossenen Augen des Gestelles A gelagert.

Sie trägt ferner eine Schnecke H₁, welche in das

auf dem Zapfen des Meßcylinders befestigte Schneckenrad H₂ greift.

Die Riemenrolle G überträgt mittelst des Riemens g₁ ihre Bewegung durch G₁ auf die Welle g; diese durch G₂ und H auf die

Welle h und endlich diese durch die Schnecke H₁, und das Rad H₂ auf den Meßcylinder.

Der Riemen g₁ ist schlaff um die beiden Rollen

gelegt und erhält seine Spannung durch die Spannrolle R₂.

An ihrem anderen Ende ist die Achse des Meßcylinders mit der Uhr in Verbindung,

welche genau jede Umdrehung des Meßcylinders anzeigt und ist die Einrichtung bei

dieser Uhr so getroffen, daß man direct die Anzahl der gemachten Umdrehungen, resp.

der durchgelassenen Vierlinge, Metzen oder Scheffel ablesen kann.

Die Uhr kann amtlich verschlossen werden.

Um einer Defraudation zu begegnen, welche durch Rückwärtsdrehen der Maschine

entstünde, da ja hierbei auch eine Entleerung des Meßcylinders stattfände, ist an

der Achse des Meßcylinders ein Sperrrad K, welches

mittelst des Sperrhakens K₁ das Rückwärtsgehen

verhindert. Diese Vorrichtung ist in einem an das Gestell angegossenen Gehäuse

eingeschlossen und durch den amtlich versiegelten Deckel k₂ für den Bräuer völlig unzugänglich.

Der Bräuer könnte nun dadurch Nachtheil erleiden, daß die Meßmaschine in Bewegung

bliebe, in Folge dessen die Uhr die Umdrehungen anzeigte, während sich über

derselben kein Malz mehr befände, also auch kein Malz mehr den Schrotwalzen

zugeführt würde; oder es könnte der unter der Meßwalze befindliche Raum sich bis zur

Höhe derselben mit Malz anfüllen, so daß sich die Meßwalze nicht mehr entleeren

konnte. Um in beiden Fällen Sicherheit für den Bräuer zu schaffen, daß die

Meßmaschine alsdann nichts mehr anzeigt, sind zwei Klappen L und L₁ angebracht und zwar befindet

sich die eine Klappe L im oberen Theil des Gehäuses A, die andere L₁, im unteren.

Beide Klappen sind je auf Achsen l und l₁ festgemacht und können sich mit diesen nun um

einen gewissen Winkel drehen. Die Achsen l und l₁ sind in dem Gehäuse A gelagert; sie tragen an ihrem einen Ende Hebel M und M₁ mit Gegengewichten, welche das

Gewicht der Klappen theilweise contrebalanciren. Eine Stange O ist durch zwei Hebel o und o₁ geführt und trägt zwei Stifte o₂ und o₃.

– o₂ ruht auf M,

o₃ auf M₁. – o hat seinen Drehpunkt bei o₄ und o₁ den seinigen bei o₅. Der Hebel o

bildet auf seinem anderen Ende einen Sperrhaken; dieser greift bei seinem

Niederfallen in ein Sperrrad q, das auf dem Zapfen des

Meßcylinders befestigt ist, und verhindert alsdann das Vorwärtsgehen des

Meßcylinders.

Der Hebel o₁ hat in seiner Mitte ein Klinke, in

welche ein Klinkhebel R greift. Der Klinkhebel sitzt

fest auf der durch das Gehäuse gehenden Achse r;

letztere trägt an ihrem anderen Ende den Hebel R₁, der seinerseits an seinem einen Ende die Spannrolle R₂, an seinem anderen Ende das Gegengewicht R₃ trägt.

Das Spiel dieser Vorrichtung ist nun folgendes (siehe Fig. 1).

Ist oben Malz eingeschüttet, so drückt dieses durch sein Gewicht die Klappe L zurück. Der Theil des Hebels M, welcher auf dem Stift o₂ der Stange

O liegt, geht nieder, kann heruntersinken und der

Sperrhaken des Hebels o hebt sich aus dem Sperrrade q heraus; der Hebel o₁ ist gleichfalls in seinem tiefsten Stande, der Klinkhebel R ist festgehalten, die Rolle R₂ in ihrem höchsten Stande, somit der Riemen g₁ gespannt.

Entleert sich der Obertheil des Gehäuses A – siehe

Fig. 4

–, so fällt die Klappe L vermöge des

Gegengewichtes M vor, der Hebel M hebt die Stange O aus dem Klinkhebel R und die Spannrolle R₂ kann herunter fallen; da hierdurch der Riemen g₁ seine Spannung verliert, so bleibt die Maschine stehen.

Zum Ueberfluß fällt hierbei auch der Sperrhaken o in den

Zahn des Sperrrades q ein, so daß jede Vorwärtsbewegung

unmöglich gemacht wird.

Füllt sich dagegen der Untertheil des Gehäuses A mit Malz

an – siehe Fig. 5 –, so wird die Klappe L₁

zurückgedrängt, der Hebel M₁ hebt die Stange O und es wiederholt sich, wie man aus der Zeichnung

leicht ersehen kann, dasselbe Spiel, wie oben beschrieben.

Die Meßmaschine steht also in beiden Fällen still, während die Schrotwalzen noch in

Bewegung bleiben.

In dem letzten erwähnten Falle wird also das Malz, welches sich unter der Meßwalze

anhäuft, nach und nach aufgezehrt. – Ist Letzteres geschehen, so ist die

untere Klappe L₁ von dem Drucke des Malzes

befreit und kann also wieder vorfallen.

Der Hebel M₁ gestattet der Klinke o₁ sammt der Stange O

sich zu senken und der Sperrhaken o wird aus dem Zahn

des Sperrrades q gehoben. Wird im ersten der oben

erwähnten Fälle frisches Malz eingeschüttet, so wird die Klappe L zurückgedrückt; der Hebel M gestattet alsdann der Stange und dem Klinkhebel o₁ herunter zu sinken und der Sperrhaken wird gleichfalls aus dem

Sperrrade ausgehoben. Will man nun die Meßmaschine wieder in Gang setzen, so bedarf

es bloß einer Drehung der Achse r vermittelst des an dem

Gegengewichte R₃ angebrachten Handgriffes, so daß

die Spannrolle R₂ dem Riemen g₁ wieder seine Spannung gibt.

Die Klinke o₁ wird bei dieser Drehung wieder in

den auf r befindlichen Klinkhebel R einfallen und diesen festhalten, so daß also die Maschine wieder im

Betrieb bleiben wird.

Man sieht also, daß ein Einlösen (Ingangsetzen) der Maschine nur dann möglich ist,

wenn die Klinke o₁ sich gesenkt hat, resp. wenn

die Klappe L zurückgedrückt und die Klappe L₁ gleichzeitig vorgefallen ist; ganz abgesehen

davon, daß außerdem sich der Sperrhaken o jeder

Vorwärtsbewegung des Meßcylinders widersetzen würde.

Stellte sich die Maschine auf eine der beiden erwähnten Arten still, so

benachrichtigt sie diesen Vorgang durch anhaltendes Läuten einer Glocke.

Zu diesem Zwecke ist eine Stange Y angebracht, welche

sich in der Führung y₁ auf und nieder bewegen

kann. Die Führungen y₁ sind an die Wand des

Gehäuses A angeschraubt. Die Stange Y trägt eine Glocke Y₁; durch eine an dem Hebel R angebrachte

Nase v wird sie bei einer Drehung an R gehoben oder gesenkt.

Eine weitere Stange X wird unten durch eine an das

Lagergehäuse angeschraubte Führung v₁, oben durch

eine solche an den Holztrichter angeschraubte x₂

gehalten, so daß sie sich auf und nieder bewegen kann.

Unten erweitert sie sich in einem viereckigen Rahmen x₁, welcher auf einer, auf der Achse der einen Schrotwalze befestigten,

mit einer Nase versehenen Scheibe x ruht. Durch letztere

erhält sie bei der Umdrehung der Achse eine abwechselnd auf und nieder gehende

Bewegung.

Die Stange trägt ferner die Nase y₂. – Wird

nun die Stange Y durch Herunterfallen der Spannrolle in

die Höhe gehoben, so kommt die an der Glockenfeder befestigte Nase y₃ mit der an der Stange X befestigten Nase y₂ in Berührung und

es entsteht durch das beständige Auf- und Niedergehen von X ein unausgesetztes Läuten.

Die Stange X dient gleichzeitig dazu, vermittelst

Winkelhebel ein im Holztrichter befindliches Sieb in rüttelnde Bewegung zu setzen,

welches aber auch auf irgend eine andere Art construirt und angebracht seyn kann, je

nach den localen Verhältnissen.

Figur 1 und

3 zeigen

die Stellung der Klappen, wenn Malz eingeschüttet ist und der Unterkasten frei von

Malz sich befindet. L ist zurückgedrückt, L₁ vorgefallen, die Klinke eingefallen, der

Sperrhaken ausgehoben.

Fig. 4 zeigt

die Stellung, wenn der Oberkasten leer ist; L ist

vorgefallen, L deßgleichen; die Stange O ist durch M gehoben; die

Klinke ist ausgelöst, der Sperrhaken eingefallen.

Fig. 5 zeigt

die Stellung, wenn Malz eingefüllt ist und es sich im Unterkasten angefüllt hat.

Die Klappe L liegt zurück und L₁ ist gleichfalls durch das Malz zurückgedrückt. Die Stange ist

durch M₁ gehoben, die Klinke ausgelöst, der

Sperrhaken eingefallen.

Die Schrotmühle besteht aus zwei Gußwalzen S und S₁, welche durch Räder T und T₁ in Verbindung stehen und somit

entgegengesetzte Umdrehung haben.

Die Wellen der Schrotwalzen ruhen in Lagern u und u₁; diese befinden sich in einem Lagergehäuse U, welches seinerseits auf den Ständer C aufgeschraubt ist. – Das eine Lager u ist fest in dem Gehäuse, das andere u₁ ist beweglich und wird durch einen mit einem

Gewichte Q beschwerten Winkelhebel Q₁ gegen die andere Walze angedrückt; jedoch kann

die Walze S₁ nur bis auf eine gewisse, durch eine

Parallelstellung regulirte Entfernung gegen die andere Walze S gedrückt werden.

Die Zuführung des Malzes aus dem Malz-Meßapparat zu den Walzen wird durch die

kleine Speisewalze W vermittelt; diese erhält ihre

Bewegung durch das auf ihre Achse befestigte Kettenrad w, das auf der Schrotwalzenachse befestigte kleine Kettenrad w₁ und die um beide geschlungene Kette w₂.

Durch eine Riemenscheibe erhält das Ganze seine Bewegung.

Der Erfinder dieser Meßapparate ist Hr. Andreas Bolzano,

Ingenieur aus Würzburg. Ausgeführt werden dieselben in der mechanischen Werkstätte

von L. A. Riedinger in Augsburg, aus welcher die erste

derartige Maschine bereits im vorigen Jahre hervorgieng, die von einer technischen

Commission in Gegenwart der kgl. Aufschlagsbeamten geprüft wurde, und zwar sowohl im

Local des landwirthschaftlichen Vereines in München, als auch bei Hrn. Bierbrauer J.

Sedlmair daselbst; bei letzterem war die Maschine

drei Wochen lang ununterbrochen in Thätigkeit.

Das Riedinger'sche Etablissement liefert diese Maschinen,

dem Bedarf der bestehenden Brauereien entsprechend, in vier verschiedenen Größen und

beabsichtigt dieselben auch zum Gebrauch der Brauereien, welche keine Triebkraft

besitzen, für Handbetrieb einzurichten. Dasselbe ertheilt auf Verlangen jede

Auskunft, welche über diese Maschinen gewünscht wird.

Eine Anweisung zur Behandlung der Malz-Meßmaschine ist einerseits für den

Beamten, welcher die Aufsicht über den Malzverbrauch hat, und andererseits für die

Aufschlagspflichtigen ausgearbeitet worden.

Tafeln