| Titel: | Bemerkungen über die neue Anordnung der Holtz'schen Influenz-Elektrisirmaschine. |

| Autor: | C. K. |

| Fundstelle: | Band 188, Jahrgang 1868, Nr. III., S. 5 |

| Download: | XML |

III.

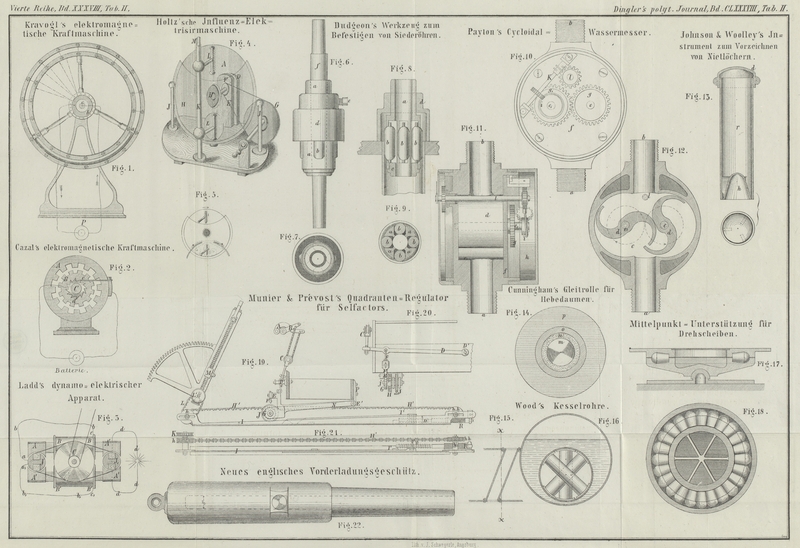

Bemerkungen über die neue Anordnung der Holtz'schen

Influenz-Elektrisirmaschine.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Uber die neue Anordnung der Holtz'schen

Influenz-Elektrisirmaschine.

Die Influenz- (oder Elektrophor-) Maschinen haben bekanntlich seit

ihrer Erfindung ein solches Aufsehen erregt, daß man füglich die letztere als einen

neuen Ausgangspunkt für die Vervollkommnung von elektrischen Erregungsapparaten und

Rheomotoren betrachten darf. Daß die neuen magneto-elektrischen (mit dem

Ausdrucke „dynamo-elektrische“ bezeichneten) Apparate

den Influenz-EIektrisirmaschinen ihren Ursprung verdanken, haben wir bei

einer früheren Gelegenheit (polytechn. Journal Bd.

CLXXXIV S. 20) besonders hervorgehoben.

Von vielen Seiten wurde seit jener Zeit der Versuch gemacht, die Wirksamkeit der Holtz'schen Apparate (s. polytechn. Journal Bd. CLXXIX S. 134

und Bd. CLXXXIII S.

456) durch besondere Anordnungen zu erhöhen; die meisten der uns bekannt

gewordenen neuen Zusammenstellungen sind jedoch nur als Modificationen des

ursprünglichen Holtz'schen Apparates anzusehen, die, wie

wir schon früher bei der Beschreibungder Bertsch'schen

Maschine erwähnten und unten noch zeigen werden, keinen wesentlichen Einfluß auf die

Vervollkommnung des in Rede stehenden Apparates haben konnten.

In systematischer Weise hat der Erfinder selbst das Studium der Influenzmaschine

verfolgt, und ist hierbei auf Abänderungen gekommen, welche allerdings einen höheren

Grad von Vervollkommnung für sich in Anspruch nehmen. Zu diesen Abänderungen gehören

vor Allem jenePoggendorff's Annalen der Physik und Chemie, Bd.

CXXX S. 128; Januar 1867., bei

welchen zwei unbelegte Glasscheiben, parallel zu einander an einer und derselben

Welle angeordnet, so daß ihre Distanz etwa 1 Linie beträgt, in entgegengesetztem

Sinne mit gleicher Geschwindigkeit sich drehen lassen, und wobei, je nach der Anordnung der Conductoren

oder Elektroden, große Elektricitätsmengen oder bedeutende Dichtigkeitsgrade erlangt

werden können. Diese Anordnungen bieten für die elektrischen Influenzerscheinungen

eine große Mannichfaltigkeit dar, dürften aber in praktischer Beziehung vorläufig

noch bezüglich ihrer Wirkungen zu Complicationen führen, welche ihre Anwendung

erschweren. Hingegen erscheinen die Combinationen, durch welche unter Veibehaltung

der festen influencirenden Fläche eine hohe DichtigkeitPoggendorff's Annalen, Bd. CXXX S. 287; Februar 1867. erlangt wird, auch für

praktische Zwecke als interessant genug, um dieselben hier der Hauptsache nach

hervorheben zu dürfen.

Diese Maschinen stimmen im Wesentlichen darin mit einander überein, daß der Conductor

(oder die Elektrode), welcher Elektricität mit hoher Dichtigkeit erlangen soll,

einem großen Ausschnitte der festen Scheibe gegenübersteht, damit die rotirende, von

dem Einflusse der letzteren befreit, eine größere Einwirkung auf jenen ausübt und

der Conductor je nach Bedürfniß isolirt oder abgeleitet werden kann, ohne die

Thätigkeit der Maschine zu stören. Je nachdem diese Maschinen nur an einem Conductor

oder an zweien die Ansammlung der Elektricität gestatten, werden sie vom Erfinder

Maschinen mit einem oder mit zwei Polen genannt. Zur Erlangung einer hohen Dichtigkeit soll wo möglich nur

eine Belegung und zwei Conductoren verwendet werden; es ist deßhalb, wenn man dieser

Anordnung genügen will, nöthig, ein zweites Scheibenpaar zu verwenden, das mit dem

ersten — größeren — zu diesem Zwecke verbunden wird.

Für unsere Zwecke reicht es aus, die neue Construction im Allgemeinen zu betrachten

und anzudeuten, welche Combinationen als die günstigsten sich herausstellten, wenn

die Influenzmaschine wie eine gewöhnliche Maschine in Anwendung kommen soll.

Bei dem neuen Apparate, der in Fig. 4 dargestellt ist,

dreht sich die rotirende Scheibe A auf einer Hülse um

einen einseitig befestigten Zapfen B; letzterer wird von

zwei Ständern D, E gehalten,

welche, in geringer Entfernung von einander, nahe am Rande einer ovalen Holzplatte

stehen und etwa l Zoll Dicke haben, während ihre Breite

und Entfernung von einander nach der Größe der rotirenden Scheibe sich richtet. Die

Hülse ist aus Metall, aber von Kammmasse umgeben, und trägt in ihrem einen Ende die

Fassung der Scheibe; an ihrem anderen Ende sitzt ein kleines Schnurrad F, welches mit einem größeren G, das durch

eine Kurbel gedreht wird, in Verbindung steht. Der Zapfen ist so lang, daß sich die

Scheibe in der Mitte des Apparates befindet. Die mit einem größeren Ausschnitte

(oder einem größeren und einem kleineren etc.) versehene Scheibe H ruht auf einer Platte aus Kammmasse, und wird an zwei

Stellen von gleich langen Glassäulen J,J, die in Kugeln von Kammmasse ausgehen, getragen; beide

Glassäulen sind in dem Holzfuße etwas verstellbar. Vor den Scheiben, und soweit wie

die beiden Ständer von denselben entfernt, ist ein in größere Metallkugeln

ausgehendes Glasrohr K angebracht, das zur Aufnahme der

beiden Conductoren L, L

bestimmt ist, von denen der eine dem Ausschnitte, der andere der Belegung der festen

Scheibe gegenübersteht. In das Glasrohr K kann man den

Condensator M, eine einseitig mit Metallfolie belegte

Glasröhre, stecken. In allen Fällen ist übrigens die Maschine mit mehr als diesen

beiden Conductoren versehen; die übrigen kann man in geeigneter Weise auf der

Fußplatte anbringen, und, wenn nöthig, mit der Erde oder unter sich etc. leitend

verbinden. Der besseren Isolation halber sollen alle Träger aus Hartkautschuk oder

hinreichend starken Glassäulen seyn, was namentlich bei jenen Apparaten, die mit

einem kleineren Scheibenpaar versehen, von denen auch wieder die eine Scheibe

drehbar ist, erforderlich sey. Das kleinere Paar wird dabei auf dem gleichen

Gestelle mittelst eigener isolirender Träger unterhalb der des Hauptapparates so

angebracht, daß eine und dieselbe Schnur die beiden Schnurräder zieht. —

Bezüglich der Anordnung der einzelnen Theile bemerkt Holtz unter Anderem, daß die Scheiben aus Fensterglas genommen werden

sollen, das einen Stich in's Grünliche zeigt; die feste Scheibe kann bis zu 1 und

1½ Linien dick seyn, während die drehbare so dünn als thunlich gewählt werden

soll. Bezüglich der Ausschnitte wird erwähnt, daß die kleineren (wohl bei größeren

Maschinen?) keinen geringeren Durchmesser als 3 Zoll haben, während die größeren

höchstens den dritten Theil der Scheibe umfassen sollen. Die Belegungen werden aus

dünnem Briefpapier genommen, und sind meistens auf der äußeren Fläche der Scheibe

befestigt, können aber, da wo sie an einen Ausschnitt stoßen, auf die innere Fläche

übergreifen. Das Firnissen der Scheiben sey nöthig, und für die rotirende sey sogar

eine Erneuerung des Ueberzuges von Zeit zu Zeit rathsam. Die Dicke der

Conductorstäbe kann etwa zu ½ Zoll genommen werden, die Spitzen können etwa

⅓ Zoll lang seyn und ihre gegenseitige Entfernung soll dabei etwa ¼

Zoll betragen.

Um die Maschine wie eine gewöhnliche benutzen zu können, können verschiedene

Combinationen hergestellt werden, welche gestatten, an einem der Conductoren freie

positive oder negative Elektricität anzusammeln. Eine solche Combination von Conductoren, wobei ein

größeres Scheibenpaar ausreichend ist, ist in Fig. 5 angedeutet, wo die

mit + bezeichneten beiden Belege unter sich verbunden und die unteren drei

Conductoren nach der Erde abgeleitet sind. Bei einer zweiten Combination, welche Holtz vornimmt, sind die mit + bezeichneten Belegungen

(Fig. 5)

des größeren Scheibenpaares nach dem oberen Ausschnitte eines kleineren Paares

geführt, die mit — bezeichneten der vorigen Combination (Fig. 5) durch einen

kleinen Ausschnitt ersetzt, von wo nach der unteren kleineren Belegung des kleinen

Scheibenpaares eine Verbindung stattfindet. Die Verbindungen werden in diesem Falle

durch dicke Messingdrähte, deren Enden die Papierspitzen vertreten, hergestellt. Bei

der dritten Combination endlich ist das größere Scheibenpaar (Fig. 4) in der Weise mit

dem kleineren verbunden, daß die untere Belegung des ersteren nach einem der

mittleren Ausschnitte des zweiten geführt ist, während die übrigen Belege des

letzteren nach der Erde abgeleitet zu seyn scheinen; die feste Scheibe des kleineren

Paares hat hierbei zwei größere Ausschnitte die einander gegenüberstehen. —

Bei allen drei Apparaten kommen also drei Belegungen und vier Conductoren vor, von

denen einer isolirt bleibt, während drei abgeleitet sind.

Unter den mannichfaltigen Eigenthümlichkeiten, welche die

Influenz-Elektrisirmaschinen darbieten können, mag hier eine als besonders

interessant und für die Theorie dieser Apparate wichtige, hervorgehoben werden.

Schon Holtz hat bei Benutzung seiner Maschinen mit zwei

drehbaren Scheiben die Beobachtung gemachtPoggendorff's Annalen, Bd. CXXX S. 170., daß wenn von zwei solchen Apparaten, die

Pole der einen mit denen der anderen in leitende Verbindung gebracht wurden, die

zweite von ihrem Schnurlauf befreit, die erste aber in Thätigkeit versetzt wurde,

abwechselnd die untere oder die obere Scheibe von jener automatisch zur Drehung kam,

je nachdem man an an derselben die obere oder die untere Scheibe fest hielt, und daß

selbst beide Scheiben der nicht angeregten Maschine in entgegengesetztem Sinne sich

drehten, wenn die erste in Bewegung versetzt wurde; die Drehungsgeschwindigkeit war

jedoch in letzterem Falle geringer als im ersten. Die gleichen Versuche hat Poggendorff unter Anwendung von zwei. Influenzmaschinen

der oben beschriebenen Anordnung — mit 1 festen Scheibe —

ausgeführt.Daselbst Bd. CXXXI S. 495 und 655. Die

einfachste Art, den Versuch anzustellen, besteht nun darin, daß an die zweite

Maschine von ihrem Schnurlauf befreit, so daß sie frei rotiren kann und ihre Elektroden

bis zur Berührung einander nähert. Nachdem man nun die Elektroden derselben mit

denen der ersten durch starke Drähte in Verbindung gesetzt hat, bringt man letztere

in bekannter Weise zur Thätigkeit, entfernt bei dieser sodann die Elektroden so weit

von einander, daß keine Funken zwischen denselben mehr zu Stande kommen können, und

bringt der Scheibe des zweiten Apparates einen kleinen Impuls bei, so kommt dieselbe

zur raschen Drehung; die Drehungsgeschwindigkeit wird dabei am größten, wenn man bei

der zweiten Maschine die feste Scheibe aus ihrem Gestelle heraushebt. Der Versuch

gelingt übrigens auch, wenn man von einer gewöhnlichen (Reibungs-)

Elektrisirmaschine den positiven Conductor mit der einen, den negativen mit der

anderen Elektrode der Influenzmaschine leitend verbindet; nur wird die Rotation der

drehbaren Scheibe der letzteren, wenn die Elektrisirmaschine andauernd in Thätigkeit

erhalten wird, nicht so groß als bei Anwendung zweier Influenzapparate. Diese

eigenthümliche Art von elektrischer Rotation, welche die Scheibe der nicht

angeregten Maschine erfährt, läßt sich, wie Poggendorff

(a. a. O.) gezeigt hat, auf elektroskopische Wirkungen zurückführen. „Nach

dem anfänglichen Impuls — bemerkt Poggendorff

— bekleidet sich die Scheibe mit den von den Kämmen ausströmenden

Elektricitäten, auf der einen Hälfte mit der positiven, auf der anderen mit der

negativen; und so wie die von dem einen Kamm ausströmende Elektricität zu dem

anderen gelangt, wird sie von diesem angezogen und nicht bloß sie allein,

sondern auch die Scheibe, an welcher sie adhärirt. Es ist aber auch einzusehen,

daß die beiden Hälften der Scheibe nicht fortdauernd entgegengesetzt elektrisirt

seyn könnten, wie sie es jedoch wirklich sind, wenn die von dem einen Kamm

ausströmende Elektricitätsmenge vollständig zu dem anderen gelangte, weil dann

die Elektricität des letzteren gänzlich zur Neutralisation der Elektricität des

ersteren verbraucht werden würde. Es muß also entweder ein Theil der von der

Scheibe aufgenommenen Elektricität verloren gehen oder die von jedem Kamme

ausströmende Elektricität in der Weise zerfallen, daß nur ein Theil an die von

ihm fortgehende Hälfte der Scheibe übergeht, und der andere die entgegengesetzte

Elektricität der an ihn herantretenden Hälfte neutralisirt.“

Wenn man die Erscheinungen, welche eine Influenz-Elektrisirmaschine zeigt,

näher in's Auge faßt, so gelangt man in den meisten Fällen, selbst bei den

einfachsten Anordnungen, namentlich, wenn die Thätigkeit einige Zeit andauert, zu

Eigenthümlichkeiten, welche an und für sich etwas Räthselhaftes an sich tragen.

Durch die von Rieß angestellten UntersuchungenPoggendorff's Annalen, Bd. CXXXI S. 215, Juni 1867; Bd. CXXXII S.

592, December 1867.

hat sich jedoch gezeigt,

daß die Erscheinungen wohl in sehr complicirter Weise auftreten können, während die

meisten der Vorgänge, welche als räthselhaft erscheinen, auf bekannte Vorgänge

zurückgeführt werden, trotzdem aber zu Verwickelungen führen können. Es kann nicht

unsere Absicht seyn, die exacten Versuche von Rieß hier

einer näheren Betrachtung zu unterziehen; zur Erklärung der Vorgänge an den

gegenwärtig vielfach verbreiteten Holtz'schen

Influenzmaschinen aber, bei denen eine drehbare Scheibe und eine feste mit zwei

Belegungen und ebenso vielen Ausschnitten versehene runde Glasplatte die

Hauptbestandtheile ausmachen, mag es von Wichtigkeit seyn, die von Rieß aufgestellte und aus seinen Untersuchungen

hervorgegangene Theorie in Kürze mitzutheilen. Wird nämlich die eine der Belegungen

der festen Scheibe durch temporäre Berührung mit einem elektrisirten Körper

elektrisirt, z. B. in den negativen elektrischen Zustand versetzt, so wirkt dieselbe

influencirend ein, sowohl auf den gegenüberstehenden Metallkamm des Conductors, als

auch auf die beiden Flächen der drehbaren Scheibe; im ersten Momente ist die am

Conductor durch Influenz angehäufte negative Elektricität von größerer Dichte als

die durch Influenz auf der Scheibe zu Stande gekommene; diese nimmt daher auf beiden

Seiten an dem der Belegung gegenüberstehenden Streifen den

positiv-elektrischen Zustand an. Dieser neue Zustand, der gleichnamige an

beiden Flächen der Scheibe und zwar hier der positive und der negative am Conductor,

werden von Rieß mit dem Namen

„Doppelinfluenz“ bezeichnet, und diese drei

Elektricitätsmengen kommen auch bei der in Rede stehenden Anordnung Zur Verwendung,

wenn letztere in einer gewissen normalen Thätigkeit erhalten bleibt. Wird nämlich

jetzt die Drehung in rascher Weise — bei geschlossenen Conductoren —

vorgenommen, so kommt dieser Streifen der Glasscheibe zunächst in die Nähe der

zweiten Belegung; die der letzteren zugewendete Fläche der Scheibe theilt derselben

mittelst der Spitze positive Elektricität mit, und diese Belegung wirkt nun wieder

durch Doppelinfluenz auf den zweiten Conductor ein, der jetzt positiv elektrisch

wird, während die beiden Seiten des zu diesem Conductor gehörenden Streifens der

Scheibe negativ-elektrisch werden. Dieselbe Art der Elektrisirung des

Conductors und der Scheibe findet mit entgegengesetzten Zeichen statt, wenn man von

der positiv elektrisirten Belegung ausgeht. Nach einer ganzen Umdrehung und in jedem

folgenden Momente wird die Scheibe durch ihren horizontalen Durchmesser in zwei Hälften zerlegt,

von welchen die eine auf beiden Flächen positiv-, die andere

negativ-elektrisch ist. Das elektrische Zeichen einer jeden Hälfte ist stets

das desjenigen Conductors, gegen welchen hin ihre Drehung gerichtet ist. Das Zeichen

dieses Conductors läßt sich im Dunkeln an den Lichterscheinungen wahrnehmen. Da

nämlich die Aufnahme von Elektricität am Metallkamme durch einfache Influenzwirkung

geschieht, und diese in den Spitzen die der aufgenommenen entgegengesetzte Art

erregt, welche sich leuchtend ausgleicht, so sind die Lichtgarben an den

Metallspitzen das Merkmal des negativen, die Lichtsterne jenes des positiven

Conductors. Wird nun die normale Thätigkeit des Apparates unterbrochen, was z. B.

eintritt, wenn die Conductoren von. einander getrennt werden und längere Zeit die

Entladungen in dieser Weise vor sich gehen, so können allerdings secundäre

Erscheinungen auftreten, welche die eben gedachte Vertheilung der Elektricitäten

abändern oder selbst eine vollständige Neutralisation herbeiführen.

Was die sonstigen Abänderungen betrifft, welche die Holtz'sche Maschine bis jetzt erfahren hat, so mögen vielleicht außer der von

Bertsch getroffenen Anordnung, über welche wir schon

früher berichtet habenPolytechn. Journal Bd. CLXXXIII S. 454; Bd. CLXXXVI S.

21., noch die in Amerika vorgenommenen Constructionen

dieser Art in Erwähnung kommen. Die unter der Leitung von Prof. Morton in Philadelphia ausgeführte Maschine hat in so

ferne Aehnlichkeit mit der Bertsch'schen, als jene keine

feste Scheibe hat, sondern statt der letzteren vier von einander getrennte und

isolirt am Gestelle angebrachte Sectoren von Glas benutzt sind, welche mit

Papierstreifen belegt sind. In Beziehung auf die mechanische Ausstattung ist die

nach diesem Principe von C. T. Chester in New-York

ausgeführte wohl die vollendetste; bei dieser sind die Sectoren verstellbar und die

Anordnung der Conductoren ist eine sehr vortheilhafte. Bei der von E. S. RitchieJournal of the Franklin Institute, Februar 1867,

S. 119; April 1867, S. 253; Mai 1867, S. 344. in Boston

ausgeführten Maschine sind die Sectoren an einer eigenen festen Glasplatte

angebracht, und die Anordnung gestattet, die Conductoren in verschiedener Weise zu

combiniren.

C.

K.

Tafeln