| Titel: | Ueber Ringöfen und andere continuirliche Ziegelbrennöfen neuerer Construction; von F. Michell, technischem Director der Actien-Biegelei München. |

| Autor: | F. Michell |

| Fundstelle: | Band 188, Jahrgang 1868, Nr. XIV., S. 30 |

| Download: | XML |

XIV.

Ueber Ringöfen und andere continuirliche

Ziegelbrennöfen neuerer Construction; von F. Michell, technischem Director der Actien-Biegelei

München.

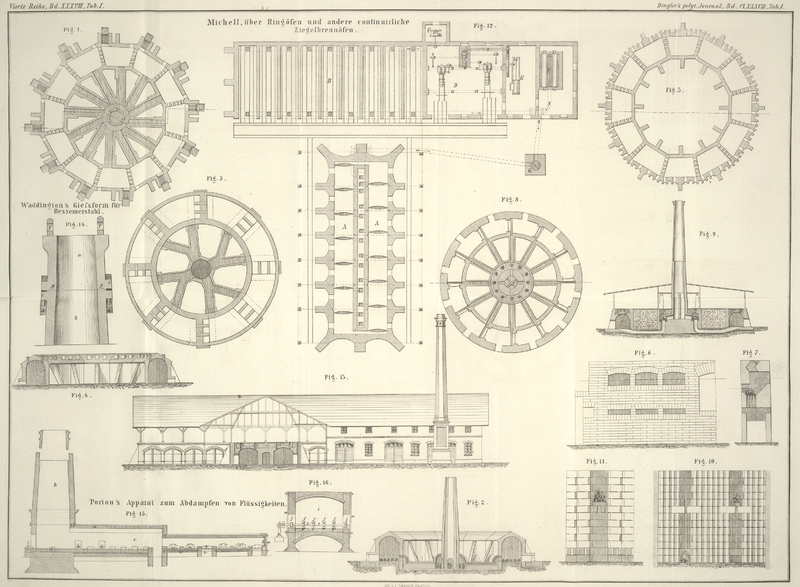

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Michell, über Ringöfen und andere continuirliche

Ziegelbrennöfen.

Seit etwa dreißig Jahren hat die Anwendung des continuirlichen Heizungsprincipes bei

der Construction von Ziegelöfen immer steigende Aufnahme gefunden, so daß heutzutage

der intelligente Theil der Ziegeleibesitzer überall gut construirte Oefen mit

ununterbrochenem Betriebe für eine vortheilhafte Fabrication unentbehrlich hält. Wie

in allen Industriezweigen, hat auch in diesem die Concurrenz fast aller Orten so

sehr überhand genommen und die Preise der Producte so sehr herabgedrückt, daß nur

der Ziegeleibesitzer bestehen kann, welcher sich die enorme Brennstoffersparniß

eines continuirlichen Ofens zu Nutzen macht. Immer unabweisbarer wird das Bedürfniß

solcher Oefen, je mehr die Brennmaterialien stetig im Preise steigen und leider muß

dieß mit Bestimmtheit angenommen werden.

Unter den continuirlichen Oefen haben bis heute die Ringöfen die größte Verbreitung

gefunden; dieß ist das Verdienst des Hrn. Baumeisters Fr. Hoffmann in Berlin, welcher durch rastlosen Eifer es dahin gebracht hat,

daß die continuirlichen Oefen dieser Construction trotz ihrer hohen Anlagekosten und

sonstigen Mängel (auf die ich später zu sprechen komme) in allen civilisirten

Ländern der Erde mehr oder weniger Aufnahme gefunden haben.

Bei der großen Bedeutung der continuirlichen Oefen für die Ziegel- und andere

Industrien, und da ich annehmen darf, daß die Entstehung und Entwickelungsgeschichte

derselben manchen Lesern dieses Journals in ihrem ganzen Zusammenhang nicht bekannt

und daher von Interesse seyn dürfte, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, so weit es

authentische Quellen und Erfahrungen mir ermöglichten, im Folgenden einen Beitrag

dazu zu liefern und weiters eine neue, meines Wissens noch nicht veröffentlichte

Constructionsart continuirlicher Oefen, mit künstlicher Trocknung verbunden, zu

beschreiben.

Im Jahre 1841 hat sich Joseph Gibbs, Civilingenieur aus

Kennington, in England einen Ringofen patentiren lassen, welchen Fig. 1 im Grundriß und

Fig. 2 im

Querschnitt darstellt. Dieser Ringofen (circular kiln)

ist mittelst durchbrochener Zwischenmauern in 12 Unterabtheilungen getheilt. Der

Schornstein communicirt mit der Heizung im Ofen mittelst eines beide verbindenden

ringförmigen Rauchsammelcanales, in welchen absperrbare Rauchcanäle einmünden.

Fig. 3 zeigt im

Grundriß und Fig.

4 im Querschnitt eine Modification dieses Ofens; hierbei läßt Gibbs die Rauchgase durch senkrechte Röhren im

Ofengewölbe abziehen, wobei Schornstein, Rauchsammler und Rauchcanäle umgangen

sind.

Einen anderen Ringofen, erbaut zu Villeneuvele-Roi in Frankreich, finden wir

in Förster's Bauzeitung (Wien 1857) veröffentlicht. Fig. 5 stellt

den Grundriß desselben dar, Fig. 6 u. 7 gemauerte Schürschächte

im Brennraum.

Dieser Ringofen unterscheidet sich wesentlich von den vorstehenden, indem die

Verbrennung mit heißer Luft erfolgt, während Gibbs sich

noch der gewöhnlichen mit kalter Luft gespeisten Rostheizung bediente. Das

Brennmaterial wird hier von oben in gemauerte Schürschächte eingeworfen und erhält

zur Verbrennung die durch die zurückliegenden frisch ausgebrannten Abtheilungen

geströmte und dadurch hoch erhitzte atmosphärische Luft. Der Betrieb dieses Ofens

findet ganz in derselben Weise statt wie bei dem besprochenen Gibbs'schen Ofen (Fig. 1 u. 2) und dem nachfolgenden

sogen. Hoffmann'schen (beschrieben vom Erfinder im

polytechn. Journal, 1860, Bd. CLVIII S. 183).

Ich gehe nun zu der bekanntesten Modification der Ringöfen, zu dem Ofen von Hoffmann und Licht in Berlin

über, welcher in Fig. 8 im Grundriß und in Fig. 9 im Querschnitt

abgebildet ist. Dieser Ofen stellt eine Vereinigung der Gibbs'schen Construction mit der Verbrennungsmethode des Ofens in

Villeneuve dar; wir finden hier übereinstimmend mit Gibbs' Construction (man vergl. Fig. 1) einen in

Unterabtheilungen eingetheilten ringförmigen Brennraum, ferner einen ringförmigen

Rauchsammler mit Einströmungsöffnungen zum Kamin, einen aus jeder Unterabtheilung

nach dem Rauchsammler führenden absperrbaren Rauchcanal, und endlich senkrechte

Röhren im Ofengewölbe, die aber hier nicht als Rauch-, sondern als Heizröhren

dienen.

Die Heizmethode ist, wie gesagt, der französischen Anordnung entsprechend, das

Brennmaterial wird ebenfalls von oben in Schürschächte eingeworfen und wie dort

erfolgt die Verbrennung mit erhitzter Luft. Die Schürschächte des französischen

Ofens sind stabil (aufgemauert), Fig. 6 und 7; beim Hoffmann'schen Ofen werden sie aus den zu brennenden

Steinen gebildet, siehe Fig. 10 u. 11. In der

Praxis hat letztere Anordnung, gegenüber der französischen, unter Umständen ihre

Vorzüge; beim Brennen von gewöhnlichen Backsteinen nämlich, welche man der directen Berührung mit

dem Brennmaterial aussetzen darf, kann der Raum, den gemauerte Schürschächte

wegnehmen würden, dadurch mitbenutzt werden, daß man die Schürschächte jedesmal aus

den zu brennenden Steinen bildet.

Vom theoretischen Standpunkt hat die erwähnte Abweichung am Hoffmann'schen Ofen keine Bedeutung, denn principiell ist es gleichgültig

ob die Schürschächte aufgemauert sind und stehen bleiben, oder aus losen Steinen

aufgesetzt und beim jedesmaligen Leeren des Ofens entfernt werden. Im Princip ändert

das, wie gesagt, nichts, da im einen wie im anderen Falle das Feuer ungehindert von

einer Abtheilung in die andere strömt, das Einwerfen des Brennmaterials in die

Schürschächte von oben geschieht, die Verbrennung mit (auf gleiche Weise) erhitzter

Luft erfolgt.

Es erübrigt mir noch, auf ein Verschlußmittel am Hoffmann'schen Ofen aufmerksam zu machen, welches wir an den früheren Ringöfen

nicht finden: Hr. Hoffmann bedient sich nämlich zum

Abschließen der Canalausmündungen im Rauchsammler und der Beschickungs- oder

Heizröhren im Gewölbe, eiserner in Sand gebetteter Glocken statt Schieber oder

Platten; diese Anordnung ist äußerst zweckmäßig, wenn auch nicht von Hrn. Hoffmann erfunden. Die Anwendung von Sandglocken finden

wir bei vielen Oefen als Verschlußmittel schon früher, z. B. bei den Siemens'schen, bei dem von Dr. Zerrenner beschriebenen Glasofen in Tscheitsch

(Wien 1856) und bei anderen.

Aus den vorstehenden geschichtlichen Mittheilungen geht hervor, daß Hr. Hoffmann nicht der Erfinder der Ringöfen und des

denselben zu Grunde liegenden Heizungsprincips ist; wohl aber gebührt ihm das schon

Eingangs hervorgehobene Verdienst: die continuirlichen Ziegelöfen durch seine

Ringöfen überall bekannt gemacht und eingeführt zu haben.

Nach meiner Ansicht haften den Ringöfen hauptsächlich folgende Mängel an:

1) Daß es schwer hält, gleichmäßig gebrannte Waare zu erzielen,

weil der Zug, also die Hitze, stets nach dem inneren Zirkel drängt, um naturgemäß

auf dem kürzesten Wege zum Abzuge zu gelangen. In neuerer Zeit schlägt Hr. Hoffmann mitunter vor, die Oefen nicht kreisrund sondern

oval zu bauen, wodurch einigermaßen diesem Uebelstande abgeholfen wird.

2) Die enormen Anlagekosten machen es unbemittelten Zieglern

vorweg unmöglich sich solche Oefen anzuschaffen, während auch der bemittelte

Ziegeleibesitzer sein Anlagecapital damit in einer Weise erhöht, daß Zinsen und

Amortisation den durch das continuirliche System am Brennmaterial erzielten Gewinn

bedenklich schmälern.

Nachdem ich nun meine Erfahrungen und Ansichten über die Ringöfen dem Urtheil der

geehrten Leser hiermit übergeben habe, will ich noch eine kurze Beschreibung der Einrichtung der unter meiner technischen Leitung stehenden

Ziegelfabrik folgen lassen.

Fig. 12 stellt

den Grundriß eines Complexes dar, deren wir drei besitzen; jeder Complex ist auf

eine jährliche Production von drei Millionen Backsteinen berechnet. Sie wurden im

Laufe des Jahres 1864 nach dem System der Techniker Bührer und Hamel (in München) erbaut und

bestehen aus continuirlichen Parallelöfen mit combinirter

Trockenanlage und Ventilatorbetrieb.

In Fig. 12 ist

A der Grundriß des continuirlichen Parallelofens.

Dieser Ofen besteht aus zwei parallel laufenden Brennräumen, die an ihren Endpunkten

durch je einen kleinen Canal oder Schlitz mit einander in Verbinduug gebracht werden

können, durch welche Anordnung ein continuirlicher Betrieb stattfindet. Zwischen den

beiden Brennräumen liegt der Hauptabzugscanal für die Rauchgase, welche von hier aus

durch einen Canal in die Trockenanstalt geführt werden.

Die Anlage dieser Oefen kommt viel billiger zu stehen als die des Ringofens, denn das

ausschließlich gerade Mauerwerk wird leicht und rasch ausgeführt, die langen

Abzugscanäle zum Rauchsammler fallen hier weg, ebenso das Mauerwerk des beim

Ringofen besonders ausgeführten Rauchsammelcanales, denn hier entsteht der letztere

durch die Seitenmauern der Ofenräume von selbst.

B ist der Grundriß der combinirten Trockenanlage.

Dieselbe besteht aus einer entsprechenden Anzahl von Kammern, in welchen sämmtliche

vom Ofen abziehende Rauchgase zum Trocknen von eben so viel Steinen verwendet werden

als die Beschickung des Ofens erfordert.

C ist ein exhaustirender Ventilator als Betriebsmittel

für den Ofen und die Trockenanstalt zusammen; mittelst dieser Anordnung wird die

Temperatur der Rauchgase, welche bei jeder bisherigen Einrichtung mit circa 300° C. durch den Schornstein abzogen, auf

20 und 25° C. ausgenutzt.

D ist der Ziegelmaschinen-Raum.

E ist der Dampfmaschinen-Raum. F ist der Dampfkessel; die Abwärme der

Dampfkesselheizung wird ebenfalls in die Trockenanstalt geführt und dort

ausgenutzt.

G ist ein Reserve-Schornstein, um bei Reparaturen

an der Dampfmaschine oder dem Ventilator den Ofen allein betreiben zu können.

Fig. 13 ist

ein Ofenquerschnitt mit dahinterliegender Längenansicht des Trocken- und

Fabrications-Gebäudes.

Der Ziegeleibetrieb ist mit dieser Einrichtung in die Reihe der regelmäßigen

Fabricationen getreten; während derselbe nach bisheriger Weise in den meisten

Klimaten auf wenige Sommermonate beschränkt ist, sind bei dieser Methode alle

Witterungseinflüsse beseitigt.

Nicht nur nach meiner Erfahrung, sondern auch nach dem Urtheile hervorragender Männer

der Wissenschaft und Praxis ist diese Einrichtung das Vollendetste was die Technik

auf dem besprochenen Gebiete bis auf den heutigen Tag geleistet hat; ich fühle mich

verpflichtet, auf die Leistungen der Herren Bührer und

Hamel bei der Ausführung dieser Construction

aufmerksam zu machen, und erkläre mich mit Vergnügen bereit den Interessenten

gewünschte Nachweise zu liefern.

Tafeln