| Titel: | Woolf'sche Dampfmaschine mit Benutzung der Wärme der abgehenden Verbrennungsgase, vom Mechaniker A. Lemoine in Lissabon. |

| Fundstelle: | Band 188, Jahrgang 1868, Nr. LII., S. 182 |

| Download: | XML |

LII.

Woolf'sche Dampfmaschine mit Benutzung der Wärme der abgehenden

Verbrennungsgase, vom Mechaniker A.

Lemoine in Lissabon.

Aus Armengaud's Génie industriel, Januar 1868, S.

1.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

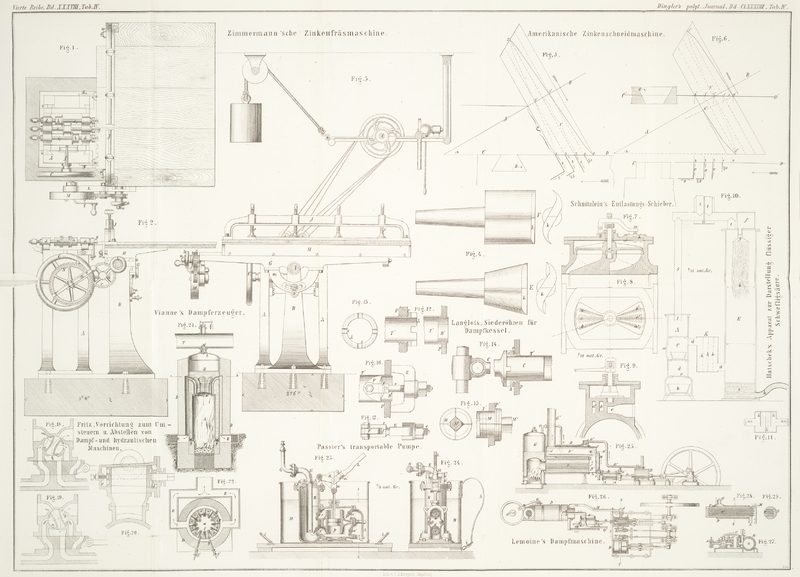

Lemoine's Dampfmaschine.

Bei gewöhnlichen Dampfmaschinen varürt das Verhältniß zwischen der theoretischen und

der effectiven Leistung in den meisten Fällen zwischen 40–60 Proc. Dieser

große Verlust an nützlicher Arbeit rührt hauptsächlich daher, daß der Dampf, sobald

er in dem Dampfraume angelangt ist, das Bestreben hat, sich zu condensiren. Dieses

Bestreben desselben wächst bei dem Durchströmen der Dampfrohre und erreicht seinen

Höhepunkt während der Arbeit im Cylinder, besonders während der Wirkung der

Expansion.

Man würde sonach eine beträchtliche Erhöhung des Nutzeffectes erzielen, wenn man den

Dampf stets in Berührung mit Oberflächen arbeiten ließe, welche eine höhere

Temperatur als die des Dampfes im Kessel haben, denn dann würde dem Dampfe

fortwährend Gelegenheit geboten Wärme zu absorbiren, und dadurch sein Bestreben sich

zu condensiren, neutralisirt werden, so daß im Gegentheile eine Erhöhung der

Dampfspannung und damit des Nutzeffectes entstünde.

Bei allen Dampfkessel-Feuerungen nimmt die Temperatur vom Roste bis zum

Eintritt der Verbrennungsgase in den Rauchfang allmählich ab. Diese Gase entweichen

aber immer noch mit einer Temperatur, welche weit höher als die des Dampfes im

Kessel ist. Es wäre deßhalb nach der Ansicht des Hrn. Lemoine

von sehr großem Vortheile, einen Theil der mit diesen Gasen nutzlos entweichenden

Wärme zu verwenden, um eine Ausdehnung des Dampfes zu bewirken, und auf diesem

Princip beruht die Construction seiner Maschine.

Der Erfinder wendet das Woolf'sche System an, bei welchem

bekanntlich der Dampf in einen kleinen Cylinder einströmt, um dann, nachdem er in

diesem gewirkt hat, nach einem zweiten größeren Cylinder zu strömen und daselbst

einen Kolben durch seine Expansionskraft in Bewegung zu setzen.

Fig. 25 zeigt

in der Ansicht die allgemeinen Anordnungen der neuen Maschine, und die Verbindung

derselben mit dem Kessel, welcher im Durchschnitte dargestellt ist.

Fig. 26 ist

eine Horizontalprojection der Maschine nebst Kessel, die beiden Dampfcylinder im

Durchschnitt darstellend.

Fig. 27 ist

ein Schnitt nach der Linie 1–2 der Fig. 26, durch die beiden

Dampfschieberkästen, um die Anordnung der Canäle und den Ein- und Austritt

des Dampfes zu veranschaulichen.

Fig. 29 zeigt

den Ueberhitzungsapparat im Durchschnitt nach den Linien 5–6, 7–8 der

Figuren

25 und 28.

Der Ueberhitzungsapparat ist folgendermaßen construirt.

Ueber dem Langkessel g, Fig. 25, und in directer

Verbindung mit dessen Rauchkammer g′ liegt ein

cylindrisches Blechrohr F, an dessen vorderem Ende ein

Rohr G′ angebracht ist, welches nach dem

Rauchfang führt.

Dieses Blechrohr F ist in seinem Inneren in der

Längenrichtung mit flachen Blechkästen D′ (Fig. 28)

ausgefüllt, deren Zweck wir später erläutern werden. Die bei der Verbrennung

entstehenden Heizgase umkreisen also bei ihrem Abgange nach dem Rauchfang diese

Blechkästen D′ und geben einen Theil ihrer Wärme an dieselben respective an

deren Inhalt ab.

Der Dampf zieht aus dem Kessel G durch die Röhre O in einen Behälter, welcher von dem äußeren Umfange des

Blechrohres F und dem concentrisch um dieses gelegten

Blechmantel D′ gebildet wird, nimmt hier

ebenfalls einen Theil der das Rohr F durchströmenden

Wärme in sich auf, und tritt durch die Röhre O′

wieder aus.

Durch eine Verlängerung der Kolbenstange a des kleinen

Cylinders A (Fig. 26) wird der Kolben

einer Luftpumpe E in Bewegung gesetzt; die von dieser

aufgesaugte Luft tritt durch das Rohr L in die

Blechkästen D′ durchströmt diese und verläßt

dieselben wieder durch die Röhre M (Fig. 28).

Der im Kessel erzeugte Dampf gelangt also bei der getroffenen Anordnung durch O′ in den Raum zwischen F und D (Fig. 28), erhitzt sich

hier und zieht durch das Rohr O′ in den

Schieberkasten des kleinen Cylinders A.

Der kleine Dampfcylinder A (Fig. 27) ist mit einem

Mantel versehen und der Zwischenraum beider steht mit der in dem

Ueberhitzungsapparat erzeugten heißen Luft durch die Röhre M und das selbstthätige Ventil s in

Verbindung. Dieses Ventil ist so construirt, daß es der heißen Luft den Zutritt

gestattet oder verweigert, je nachdem der Druck des expandirten Dampfes niedrig oder

hoch ist.

Die Dampfausströmung des kleinen Cylinders steht mit jenem Zwischenraume gleichfalls

in Verbindung und der ausströmende Dampf muß daher seinen Weg durch diesen Raum

nehmen, um durch die Röhr c (Fig. 27) nach dem

Schieberkasten des großen Cylinders B zu gelangen.

Wenn der Druck des aus dem Cylinder A ausströmenden

Dampfes sehr hoch ist, so schließt sich das Ventil s,

und es öffnet sich von selbst, wenn derselbe eine niedere Spannung (und Temperatur)

hat, wodurch der heißen Luft der Zutritt gestattet wird. Diese mischt sich dann mit

dem Dampfe, erwärmt denselben und ertheilt ihm hierdurch eine höhere Spannung.

Die durch die Luftpumpe absorbirte Kraft wird somit durch die erhöhte

Leistungsfähigkeit des Dampfes in dem Expansionscylinder wieder gewonnen.

Der Schieber des Expansionscylinders ist so zu reguliren, daß er erst abschließt,

wenn der Kolben beinahe seinen Hub vollendet hat, damit die Expansivkraft des

Gemisches von Dampf und Luft so vollständig als möglich ausgenutzt wird. Es ist

nicht nöthig, daß die Luft einen eben so hohen Druck erhält, als der Dampf besitzt,

mit dem sie sich mischt; denn dieselbe soll lediglich die Temperatur des Dampfes auf

einer gewissen Höhe erhalten.

Das Oberflächenverhältniß der beiden Cylinder ist wesentlich größer als es gewöhnlich

bei den Woolf'schen Dampfmaschinen angenommen wird.

— Die beiden Cylinder sind mit einer Blechhülle umgeben, welche äußerlich

noch mit Holz verkleidet ist und in diesen Hüllen circulirt ein erhitzter schwacher

Luftstrom, welcher durch die vom Rohr M abgezweigte

Röhre t, Fig. 26, zugeführt wird,

um die Temperatur außerhalb der Cylinder auf einem Grade zu unterhalten, welcher

diejenige des Dampfes innerhalb derselben übersteigt.

Tafeln