| Titel: | Die Anfertigung geschweißter conischer Eisenblechrohre von W. Galloway und G. Plant in Manchester. |

| Fundstelle: | Band 188, Jahrgang 1868, Nr. LXIX., S. 270 |

| Download: | XML |

LXIX.

Die Anfertigung geschweißter conischer

Eisenblechrohre von W.

Galloway und G.

Plant in Manchester.

Aus Engineering, März 1868, S.

225.

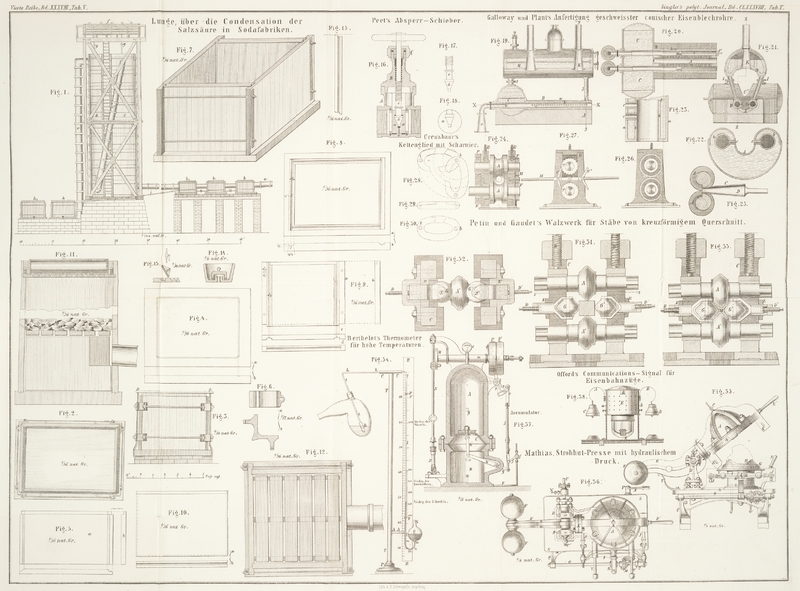

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Galloway's Anfertigung geschweißter conischer

Eisenblechrohre.

Zur Vergrößerung der Heizfläche sind bekanntlich die Dampfkessel von GallowayMan s. über Galloway's Dampfkessel S. 178 im

vorhergehenden Heft dieses Journals. in ihrem Hauptfeuerrohre mit

conischen, verticalen, oben und unten offenen Röhren versehen, deren äußere Fläche

die Feuergase umspielen, während sie innen mit Wasser gefüllt sind. Zur Herstellung

dieser kurzen Röhren wurden von den Ingenieuren W. Galloway und G. Plant in Manchester

Einrichtungen erdacht, deren Princip auch bei Herstellung anderer

Schmiedeeisen-Arbeiten vortheilhafte Anwendung finden dürfte.

Die Figuren

19, 20,

21, 22 und 23 zeigen die

Einrichtung des Schmiedeherdes, in dessen Feuer die zusammengerollten Bleche erhitzt

werden, während die Figuren 24, 25, 26 und 27 das Walzwerk zum

Schweißen der Rohre darstellen.

Fig. 19 ist

ein Längenschnitt nach der Linie ZZ der Fig. 21; Fig. 20 ein

Horizontalschnitt nach der Linie XX der Fig. 19; Fig. 21 ein

Querschnitt nach der Linie yy der Fig. 19.

Die Haupttheile des Herdes sind das Feuerbett A und die

beiden mit je einer Reihe Düsen versehenen horizontalen Rohre B, B.

Letztere sind doppelt, d. h. sie bestehen aus dem äußeren Rohre a und dem inneren Rohre b

(Fig.

23), zwischen welchen ein mit Wasser gefüllter Raum bleibt. Die äußeren Rohre

a stehen mit dem Wasserbehälter C in Verbindung (Fig. 19 u. 20); die

inneren Rohre b sind die Gebläserohre und gehen durch

den Wasserbehälter C nach den zu dem Gebläse führenden

Rohren.

Die in den Röhren B reihenweise angebrachten Düsen c, c bestehen in kurzen

Rohrstückchen, welche in die beiden Rohre a und b eingeschraubt sind, wie aus der in größerem Maaßstabe

gezeichneten Fig.

23 ersichtlich ist. Durch das Wasser innerhalb der Röhren a werden diese und die Düsen beständig abgekühlt und so

vor der Einwirkung des Feuers geschützt. Der Feuerherd kann auch ganz aus Blech

hergestellt werden,

doch muß dafür gesorgt seyn, daß alle dem Feuer ausgesetzten Theile durch Wasser

gekühlt sind, wie bei der in Figur 22 abgebildeten

Einrichtung.

Die trichterförmig gebogenen Blechstücke werden so in den Herd eingelegt, daß die

nach unten gekehrte Schweißnaht zwischen den beiden Reihen von Düsen ganz

gleichförmige Schweißhitze erhält. Um bei den verschiedenen Längen der Röhren das

Feuer auf den nöthigen Raum beschränken zu können, sind in den Gebläserohren b Kolben E angebracht.

Dieselben sind durch Stangen e, welche durch den

Verschluß F gehen, verstellbar und lassen dem Gebläse

nur so viele Düsen offen, als die Länge des eingelegten Rohres erfordert.

Mit dieser Einrichtung kann nach Figur 19 und 21 ein

Dampfkessel verbunden werden, wodurch die Wärme des Herdes nutzbar gemacht und dem

Wasser eine bessere Circulation ertheilt wird. Der Dampfkessel liegt über dem Herde

und ist durch die Rohrstücke I, I und J nicht allein getragen, sondern auch

mit dem Wasserbehälter C und den Enden der horizontalen

Rohre B verbunden. In Figur 21 sieht man diesen

Kessel im Durchschnitt. Die den Kessel durchdringenden Rohre K mit ihren Verlängerungen dienen dem Rauche als Schornsteine. In Fig. 21 ist

auch der Einschnitt C′ in dem Wasserbehälter C ersichtlich, der angebracht ist, damit man auch von

dieser Seite bequem an das Feuer und die zu erhitzenden Rohre gelangen kann.

Hat die Schweißnaht den erforderlichen Hitzegrad erhalten, so wird das Rohr auf den

conischen Dorn D

Figur 25

geschoben, der genau die innere Gestalt des fertigen Rohres hat. Mit diesem Dorn

geht das Rohr durch ein in den Figuren 24, 25, 26 u. 27

abgebildetes Walzwerk, wobei es eine zuverlässige Schweißung und die richtige

Gestalt erhält.

Die Figuren 26

und 27 sind

Seitenansichten des Walzwerkes; Figur 24 ist ein Schnitt

durch die Mitte der Ständer, Fig. 25 ist ein

Querschnitt der Walzen.

Die Walzen A, A befinden sich

zwischen den Walzständern B, B; sie haben nach den Figuren 24 und 25 ein rundes

Kaliber, welches derart sich gleichförmig erweiternd eingearbeitet ist, daß seine

Abwickelung genau der äußeren conischen Gestalt entspricht, die das fertige Rohr

erhalten soll.

Durch den Eingriff der Zahnräder E behalten die Walzen

immer ihre gleiche gegenseitige Stellung.

Im Gegensatze zu anderen Walzwerken mit eingedrehten Kalibern, bei denen die

Eisenstücke während dem Gange eingeschoben werden, stehen hier die Walzen still, bis

das Stück mit dem Dorn eingeführt ist, und dann erst werden sie in drehende Bewegung versetzt. Je

nach der Länge der Rohre und deren kleinstem Durchmesser müssen die Walzen vor dem

Durchgänge so eingestellt werden, daß das an dem Zusammenstoß der Walzen gebildete

Kaliber dem kleinsten äußeren Durchmesser des Rohres entspricht. Zu diesem Zweck ist

jeder Walzenzapfen auf einer Seite der Ständer mit zwei in entgegengesetzter

Richtung gezahnten Schalträdern F versehen, welche durch

den Hebel H mit den Schalthaken C, C′ bewegt werden. Die Walzen werden

so lange umgedreht, bis der gewünschte Querschnitt in dem Zusammenstoß erreicht ist,

dann kann das Rohr eingeschoben werden.

Tafeln