| Titel: | Die viercylindrige Dampfmaschine von W. C. Hicks in New-York. |

| Fundstelle: | Band 188, Jahrgang 1868, Nr. LXXXVI., S. 356 |

| Download: | XML |

LXXXVI.

Die viercylindrige Dampfmaschine von W. C. Hicks in

New-York.

Beschrieben von Prof. Carl Jenny im officiellen Ausstellungsberichte des k. k. österreichischen

Central-Comite's, 6te Lieferung, S. 118.

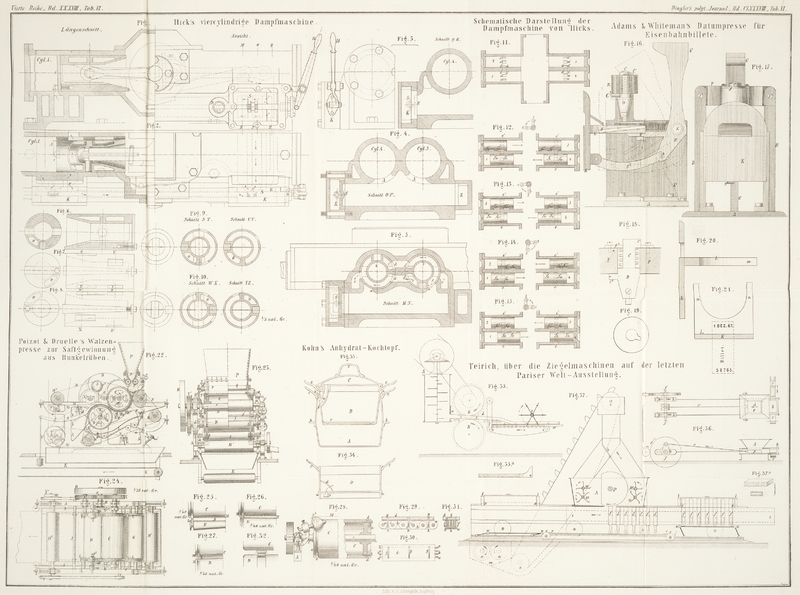

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Hicks' viercylindrige Dampfmaschine.

Diese, aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika stammende Maschine ist jedenfalls

als eines der originellsten Objecte der letzten Welt-Ausstellung zu Paris

hervorzuheben.

Sie enthält vier einfachwirkende Kolben, wovon jeder in der Art gebildet ist, daß er,

mit der entsprechenden Formgebung der Cylinder und ihrer Canäle, seinem Nachbar als

Steuerungsschieber dient. Dieser neue Gedanke ist hier durchgehends

festzuhalten.

Hicks' Maschine arbeitete ursprünglich bloß mit Volldruck,

in letzter Zeit hat der Erfinder aber auch das Princip der Expansion des Dampfes auf

seine Maschine angewendet. Es waren beide Arten dieser Maschinen, eine kleine

Volldruckmaschine von 6 Pferdekräften und eine größere Expansionsmaschine von 20

Pferdekräften ausgestellt.

Um die Wirkung des Dampfes und dessen Vertheilung in der vollständig ausgebildeten

Maschine leichter einsehen und verfolgen zu können, wollen wir zunächst die schematische Darstellung der Maschine, Figur 11–15,

besprechen.

Es zeigt die Skizze in Fig. 11 einen

horizontalen Schnitt durch die Achse der liegend angeordneten vier Dampfcylinder 1,

2, 3, 4, mit den Ein- und Ausströmungsöffnungen des Dampfes e, a, d

d1, e1, a1, d1

d; Fig. 12, 13, 14 und 15 zeigen denselben

Schnitt mit den in diesen Cylindern befindlichen, einfach wirkenden Kolben 1, 2, 3,

4 sammt ihren Seitenöffnungen fa, fe, f1e, f1a behufs der

Steuerung.

In der Mitte zwischen je zwei dieser Cylinder, senkrecht auf deren Achse, liegt die

Maschinenwelle mit zwei unter rechten Winkeln gestellten Kurbeln, auf welche die

treibende Kraft der Kolben bei der kleinen Maschine mittelst zweier Querrahmen

(Querstnusbewegung mit der Schleife), bei der größeren Maschine mittelst vier

Bleuelstangen übertragen wird. Die nähere Ginrichtung dieser Details hat übrigens

auf die zunächst zu besprechende Dampfvertheilung keinen Einfluß; es ist daher nur

oberhalb jeder Kolbenstellung die entsprechende Lage der Kurbelstange beigefügt.

In der, in Fig.

12 ersichtlich gemachten Stellung empfängt der Kolben 2 eben frischen

Dampf. Dieser znr Wirkung gelangende Dampf tritt durch die Einströmungsöffnung e in den Cylinder 1 und durch die Seitenöffnung fe des Kolbens 1,

welcher damit bei feiner Bewegung über e zu stehen

kommt, in diesen Kolben, von wo aus er durch den Dampfcanal d

d1 zwischen den beiden

Cylindern 1 und 2 und durch eine ringförmige Austrittsöffnung an das Ende des

Cylinders 2 hinter den Kolben 2 gelangt. Vom gegenüberstehenden Kolben 3 zieht der

Dampf ab, indem er zunächst durch einen Canal d

d1 zwischen den beiden

Cylindern 3 und 4 hindurchgeht und hierauf die Oeffnung fa des Kolbens 4, einen Canal dieses

letzteren und die Oeffnung a des Cylinders 4

passirt.

Von dem Kolben 1 zieht der Dampf ebenfalls ab und zwar durch einen der Canäle d

d1 zwischen den

Cylindern 1 und 2, den Kolben 2 und dessen Oeffnung f1a, den Cylinder 2 und dessen Oeffnung a1 passirend.

Was endlich den Kolben 4 anbelangt, so hat derselbe, bei dem angedeuteten

Drehungssinne der Kurbel, bereits Dampf empfangen; der zur Wirkung gelangende Dampf

tritt hier aus der Oeffnung e1 durch f1e in den Kolben 3, hierauf durch d

d1 zu dem Ende des

Cylinders 4.

Bei der Maschine ohne Expansion strömt der Dampf bis zu Ende des Schubes dem Kolben 4

zu. Bei der 20pferdekräftigen Expansionsmaschine wird die weitere Zuströmung des

Dampfes nach der Hälfte des Kolbenschubes durch den Dampf empfangenden Kolben selbst

unterbrochen, so daß also diese Maschine hier mit einer zweifachen Expansion des Dampfes arbeitet. Die

Einrichtung des Kolbens in diesem Fall ist aus den folgenden Details zu ersehen.

In der in Fig.

13 dargestellten Stellung setzt der Dampf, zunächst wieder den Kolben 2

in's Auge fassend, seine Wirkung auf diesen Kolben fort, indem er weiters durch die

Oeffnungen e und fe beziehungsweise des Cylinders und Kolbens

1 herbeiströmt. Bei der Expansionsmaschine wird dieser Zufluß, wie vorher beim

Kolben 4, durch den in Rede stehenden Kolben selbst wieder abgeschnitten und wirkt

sofort der Dampf auf der letzten Hälfte des Schubes von 2 durch Expansion.

Aus dem Cylinder 3 entströmt der Dampf durch einen der Canäle d

d1 zwischen den

Cylindern 3 und 4, die Seitenöffnung fa des Kolbens 4 und die Ausströmungsöffnung

a des Cylinders 4 passirend.

Der Kolben 1 empfängt eben frischen Dampf durch einen der Canäle d

d1 zwischen den

Cylindern 1 und 2, nachdem dieser Dampf den Kolben 2, die Oeffnung e1 des Cylinders 2 und

die Oeffnung f1e des Kolbens 2

passirend durchströmte.

Vom Kolben 4 beginnt eben der Dampf, welcher seine Wirkung bereits verrichtet hat,

durch einen Canal zwischen den Cylindern 3 und 4 abzuströmen, indem er die Oeffnung

f1a und a1 beziehungsweise des

Kolbens nnd Cylinders 3 passirt.

In der Stellung Fig.

14 wird vom Kolben 2 der Dampf eben abzuströmen beginnen, der Kolben 3

fängt eben an Dampf zu empfangen, auf den Kolben 1 setzt der Dampf seine Wirkung

fort, durch weiteres Herbeiströmen in der bereits besprochenen Weise oder durch

weitere Ausdehnung bei der Expansionsmaschine, vor dem Kolben 4 strömt der Dampf

weiters ab bis zum Ende seines Schubes.

In der in Fig.

15 angegebenen Stellung strömt von dem Kolben 2 der Dampf weiters ab. Der

Kolben 3 empfängt noch weiters Dampf oder dieser letztere beginnt eben seine

Expansionswirkung zu verrichten. Von 1 wird Dampf ab-, zu 4 Dampf

zugelassen.

Die hier besprochene Dampfvertheilung findet unter der Voraussetzung statt, daß die

Bewegung der Maschine in dem Sinne vor sich geht, wie sie in den verzeichneten

Kurbelstellungen angedeutet ist.

Will man diese Bewegung in die entgegengesetzte verwandeln, so vertauschen hierbei

nur die Oeffnungen

e und a.

e1

und a1

und in den Kolben die Oeffnungen

fe

und fa

f1e und f1a

ihre Rollen und ein ähnliches Schema, wie das vorhergehende,

wird die Möglichkeit der richtigen Dampfvertheilung zeigen; denn man sieht leicht

ein, daß beim entgegengesetzten Gange der Maschine, z. V. der Kolben 1 in Fig. 12 nicht

von rechts nach links, sondern umgekehrt von links nach rechts eilen müßte; es müßte

also auch dieser Kolben Dampf empfangen oder bei den Expansionsmaschinen allen Dampf

bereits empfangen haben und dieser seine Expansion gerade beginnen. Die Oeffnung f1e des Kolbens 2 müßte

daher in f1a und ähnlich so

umgekehrt für den gleichgehenden Kolben 3 f1a in f1e verwandelt

erscheinen, um auch den Kolben 4 umgekehrt zu steuern. Diese Verwandlung wird nun

bei dieser Hicks'schen Maschine äußerst leicht und

einfach bewerkstelligt.

Betrachten wir nunmehr, um die Dampfvertheilung noch deutlicher zu überblicken und

auch diesen Wechsel im Bewegungssinne einzusehen, die vollständig ausgebildete

Maschine mit allen ihren Details.

Fig. 1 ist ein

Verticalschnitt durch die Achse des Cylinders 1 und die Längenansicht, Fig. 2 ein

horizontaler Achsenschnitt durch denselben Cylinder und ein Grundriß der Maschine;

Fig. 3,

4 und 5 sind

verschiedene Querschnitte durch die Cylinder und Kolben 3 und 4 und Theile der

Seitenansicht; in Fig. 6 bis 10 ist das Detail der

Kolben für die Expansionsmaschine dargestellt. Man sieht hieraus deutlich dessen

Federung mit dem Bronzekeil, seine Dampfcanäle mit deren Seitenöffnungen und die

Oeffnung O für die Dampfnahme bis zur Absperrung des

Dampfes.

Bei den nicht expandirenden Maschinen ist dieser letztere Canal im Kolben

unterdrückt. Der vom Kessel herbeigeleitete Dampf tritt durch das Dampfrohr D zunächst in die beiden Schieberkästen K, K. Der darin enthaltene

Schieber S, S ist so

gestellt, daß der rechte Dampfcanal E für die

Dampfzuströmung geöffnet ist, die beiden Nachbarcanäle unterhalb des Schiebers mit

dem auf der entgegengesetzten Seite der Maschine liegenden Dampfabzugsrohre Z in Verbindung gebracht sind. Bei der Stellung des

Kolbens 1 (entsprechend der Fig. 15 in der

schematischen Darstellung) ist der Dampfabzugscanal A

für den Cylinder 1 geöffnet, ebenso sieht man durch die angedeuteten Pfeile, wie der

Dampf aus dem Nachbarcylinder 2 durch das Innere des Kolbens 1 unterhalb des

Schiebers S aus der Maschine abzieht, während frischer

Dampf bei der Einströmungsöffnung zur äußersten Rechten durch den Canal 4 zwischen

den beiden Cylindern unterhalb ihrer Achse zur Bodenfläche des Kolbens 3, also auch

zu dessen Cylinder 3 zur Arbeit gelangt. (Man sehe auf Fig. 5.) Im nächsten

Augenblicke schließt der Kolben 3 die Zuströmung selbst ab; es beginnt die

Expansionsarbeit des Dampfes unter diesem Kolben, während aus e1 durch den Kolben 3 Dampf zum Kolben 4

gelangt.

Eine einfache Verschiebung des Schiebers S, S in der Art, daß der rechte Dampfcanal mit dem

mittleren gleichzeitig gedeckt, hingegen die linke Eintrittsöffnung entblößt wird,

was vermittelst des Reversirhebels H, der in dem Zapfen

des Gelenkes h seinen Stützpunkt hat, leicht

bewerkstelligt werden kann, bringt aber jene Vertauschung in den Functionen der

Seitenöffnungen der Kolben, wie die Betrachtung des Querschnittes der Cylinder (Fig. 5) zeigt,

also auch die Umkehrung des Bewegungssinnes der Maschine hervor.

Es vertauschen thatsächlich durch die besagte Verschiebung des Schiebers S, S die Canäle e und a, sowie e1 und a1 ihre Rollen. In der

in Betracht stehenden Fig. 5 ist der sichtbare

Canal im Schnitt M N, der früher ein Dampfabzugscanal

war, nunmehr ein Dampfzuströmungscanal geworden; es gehen also die früheren

Oeffnungen a und a1 in Dampfeinströmungsöffnungen e und e1 und die früheren Dampfeinführungscanäle e und e1 in Dampfabzugscanäle a und a1

über. Der Bewegungssinn erscheint sonach umgekehrt.

Wie aber auch dieser Bewegungssinn eingeleitet werden mag, in jedem Falle werden die

Bleuelstangen nur gedrückt öder gestaut und niemals bei der Kraftübertragung gezogen

oder gedehnt. Es erscheint daher, bei der bekannten Eigenschaft des Gußeisens, dem

Drucke besser zu widerstehen als dem Zuge, ganz zweckmäßig und correct, daß diese

Bleuelstangen bei der in Rede stehenden Maschine aus diesem Materiale hergestellt

sind. Das theure Material der Bronze ist nur bei den Dichtungskeilen der Kolben

(Fig.

6–10) und der ebenfalls ganz zweckmäßig in den Rücken des Schiebers frei

eingelegten Schraubenmutter zur Aufnahme der Schieberstange verwendet.

Mit welcher Leichtigkeit sowohl die eine als die andere dieser Hicks'schen Maschinen bewegt, in Gang gesetzt und der Bewegungssinn

sozusagen augenblicklich gewechselt werden konnte, wird allen aufmerksamen Besuchern

dieser Maschine aufgefallen seyn. Auch ist das Gewicht dieser Maschine möglichst

gering gehalten. Die kleinere der beiden Maschinen soll nur ungefähr 400 Kilogr.

wiegen. Wir bemerken noch, daß die Hicks'sche

viercylindrige Maschine in den Vereinigten Staaten von Nordamerika seit 21. Februar

1865, und nach den Mittheilungen, die der Jury gemacht wurden, seit Mai 1866 auch

fast in allen europäischen Staaten patentirt ist.

Tafeln