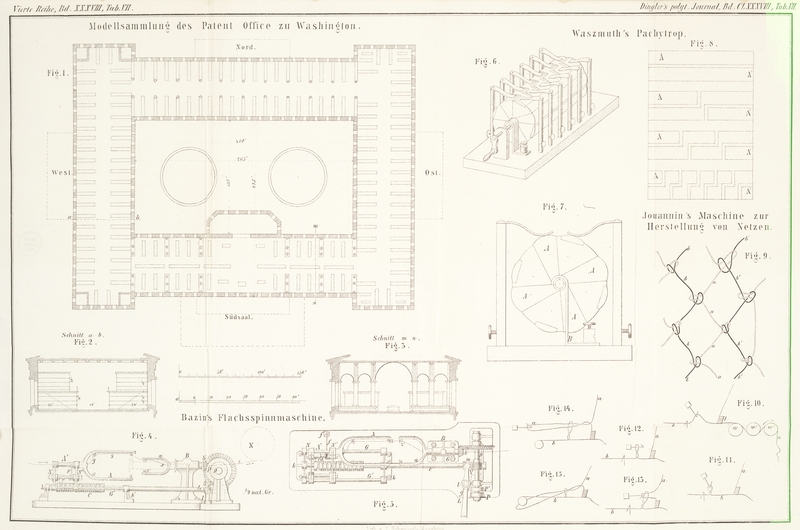

| Titel: | Jouannin's Maschine zur Herstellung von Netzen zum Fischfang etc. |

| Fundstelle: | Band 188, Jahrgang 1868, Nr. XC., S. 377 |

| Download: | XML |

XC.

Jouannin's Maschine zur Herstellung von Netzen zum Fischfang

etc.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Jouannin's Netzmaschine.

Zu den sinnreichsten und schönsten Maschinen der letztjährigen Pariser

Welt-Ausstellung gehört diese Netzmaschine, auf welcher nach Belieben Netze

mit kleineren und größeren Maschen, aus Zwirn oder Spagat, erzeugt werden können.

Das gebildete Netz hat ganz das Aussehen der durch Handarbeit erzeugten

Fischernetze. Fig

9 zeigt das Netz, wie es durch diese Maschine hervorgebracht wird, nur

sind die entstehenden Knoten aufgelockert gezeichnet, um die Fadenlage erkennbar zu

machen. Schon eine flüchtige Betrachtung der Figur läßt erkennen, daß die

Netzbildung durch das Zusammenwirken zweier Fadensysteme

erfolgt. Die Fäden des ersten Systemes a haben die

einfachere Lage, sie bilden bloß Schlingen; die Fäden des zweiten Systemes b

umfassen diese Schlingen und gehen

durch dieselben hindurch. Die Erzeugung eines solchen Netzes läßt sich

zurückführen auf die Erfüllung der Bedingung: die Fäden a, des ersten Systemes haben der Reihe nach oder gleichzeitig Schlingen zu

bilden, welche durch die durch Verdrehung jedes der Fäden b gebildeten Schlingen gezogen und endlich über die Spulen geworfen werden

müssen, von welchen die Fäden b kommen.

Dieser Forderung entsprechend ist vorliegende Maschine gebaut. Die Fäden a sind fast vertical

aufgespannt; sie kommen von Spulen, welche die Fäden mit einer gewissen Spannung

ablaufen lassen, gehen über Streichbäume und sind einer elastischen Spannung

unterworfen, so zwar daß, wenn die Fäden behufs Bildung einer großen Schlinge stark

ausgezogen werden, die Anspannung doch rasch und kräftig erfolgt. Die Fäden b sind horizontal ausgespannt

und kommen ebenfalls von Spulen, aber von sehr dünnen, scheibenartigen, welche viele

Aehnlichkeit haben mit jenen an den Greifer-Nähmaschinen verwendeten.

Die beiden Fadensysteme treffen sich an der vorderen Kante der Leiste 1 (Fig.

10–15) und fallen dann gemeinsam, schon als Netz, über die Walzen w, w1, w2 in einen untergestellten Kasten.

Ueber den horizontalen Fäden ist ein hohles eisernes Prisma befindlich, welches starke um ihre Achse

drehbare Hakennadeln in derselben Anzahl trägt, als Fäden b vorhanden sind.

Wie die Bildung einer Reihe von Knoten (Verschlingungen) erfolgt, dürfte aus dem

Nachstehenden klar werden.

Das Prisma dreht sich so, daß die Haken nach abwärts stehen und sinkt; die Haken

ergreifen die Fäden b, das Prisma steigt in die Höhe und

die Haken heben die Fäden, welche rechts durch die Leiste 1, links durch ein

zweites, gleichfalls an einer Leiste angebrachtes Hakensystem gehalten werden (Fig. 10). Ist

dieß geschehen, so erfolgt eine volle Drehung der Haken, welche Bewegung von einem

im Inneren des Prisma angebrachten Mechanismus bedingt ist; hierdurch bilden sich

Schlingen (Fig.

11).

Das Prisma dreht sich nun derart, daß die Haken eine horizontale Lage annehmen; es

nähert sich dem Fadensystem a (Fig. 12), ergreift die

Fäden und zieht ihre Schlingen durch die Schlingen der Fäden b, wobei sich die Haken um ihre Achsen drehen (Fig. 13 und 14).

Das Prisma bewegt sich so weit zurück, zieht also die nun ebenfalls gedrehte Schlinge

von a so lange aus, bis es möglich wird, dieselbe über

die Spule der Fäden b zu werfen. Hierbei läßt der den

Faden b festhaltende Haken denselben fahren (Fig. 14 und

15).

Sobald die Fadenschlinge a über die Spule von b geworfen ist, wirkt der Fadenspannungsmechanismus

derart, daß die entstandene Fadenverschlingung sich zum Knoten an der vorderen Kante

von I zusammenzieht.

Das hier beschriebene Spiel wiederholt sich nun, jedoch mit dem Unterschiede, daß der

Faden b nicht mit a1, sondern mit a2, ferner b2 mit a3, b3 mit a4 u. f. w. verknüpft wird; denn nur hierdurch ist

es möglich, einen Zusammenhang unter allen Fäden herzustellen und ein Netz von

rhomboidischer Form der Maschen zu bilden. Der erste und letzte Faden des Systemes

a. ist in Folge dessen auch nur halb so oft

verknüpft, als alle anderen (Fig. 9).

Diese Maschine arbeitet sehr gut, wird mit Dampf betrieben, von einer Arbeiterin

bedient und liefert bei einer Breite des Netzes von circa. 3½–4 Fuß und einer Maschenlänge von 1¾ Zoll

gegen 80 Fuß Länge per Stunde. Die erzeugten Netze sind

zum Fischfang, zum Schutz von Gewächsen gegen Vögel etc. verwendbar.

Um die Maschenlänge bedeutender verändern zu können, als dieß eine einzige Maschine

zuläßt, baut Jouannin vier der Größe nach verschiedene,

von denen jede 1000 Fr. kosten soll. (Kick, Beiträge zur Spinnerei-Mechanik, Wien

1868.)

Tafeln