| Titel: | Das Chatham-Licht für Nacht-Signale. |

| Fundstelle: | Band 188, Jahrgang 1868, Nr. CIV., S. 436 |

| Download: | XML |

CIV.

Das Chatham-Licht für Nacht-Signale.

Im Auszuge aus Engineering, Mai 1868, S.

454.

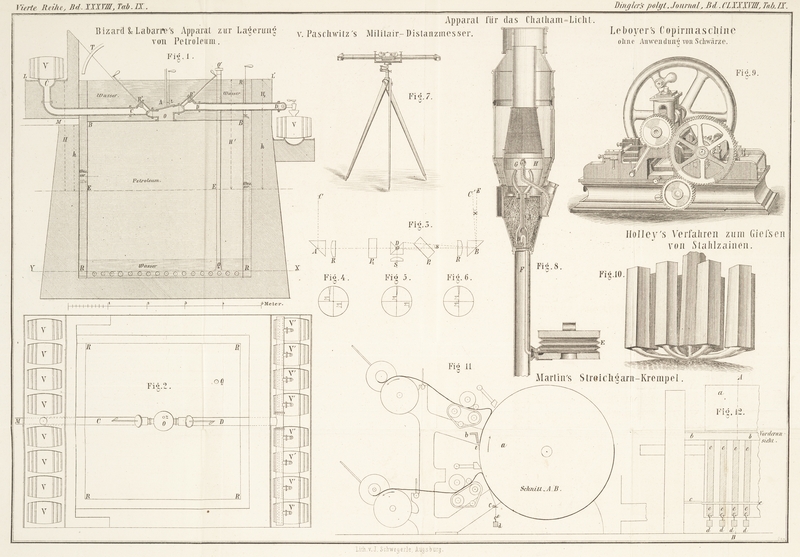

Mit einer Abbildung auf Tab. IX.

Das Chatham-Licht für Nachtsignale.

Mit dem Ausdrucke Chatham-Licht wird in unserer

Quelle eine nach einer recht einfachen Methode durch ebenso einfache Mittel

verstärkte Lichtquelle bezeichnet, welche in der letzten Zeit in Abessinien für

telegraphische oder Signalisirungszwecke mit Nutzen angewendet worden ist. Die

hierfür benutzte Lampe mit Zugehör ist in Fig. 8 in 1/5 ihrer

wirklichen Größe dargestellt. Zum Signalisiren für diese und ähnliche Zwecke werden

mit großem Vortheile die (in diesem Journale Bd.

CLXXXVII S. 364 beschriebenen)

Signalisirungs-Apparate von Colomb in Anwendung

gebracht. Soll die Signalisirung auf sehr große Entfernungen von mehr als 20

Seemeilen sich erstrecken, so ist eine Lichtstärke nothwendig, wie sie nur vom

elektrischen Lichte dargeboten werden kann. Bei Entfernungen von etwa 6 bis zu 20

Seemeilen dürfte das Kalk- oder auch das Magnesium-Licht nothwendig

und ausreichend seyn, da bei nebeliger Atmosphäre nur Lichtquellen von großem Glänze

für derartige Zwecke erklecklich seyn können. Da aber die zur Herstellung solcher

Lichtquellen nöthigen Apparate nicht transportabel genug find, so muß man sich in

solchen Fällen, wo die Transportabilität der Apparate als eine Hauptbedingung

anzusehen ist, mit Lichtquellen von geringerer Stärke, also mit Oellampen u. dgl.

begnügen. Das in Rede stehende Verfahren zeigt nun, wie man selbst bei Anwendung

einer Flamme von geringerer Helligkeit den Lichtglanz momentan oder durch längere

Zeit bis zu einem bedeutenden Grade zu erhöhen im Stande ist. Das Princip, auf

welchem dieses Verfahren beruht, besteht einfach darin, daß man in die Flamme unter

Anwendung einer geeigneten Vorrichtung beständig pulverisirte und überhaupt auf das

Feinste zertheilte Substanzen hineinbläst, welche kohlenstoffreich sind, oder welche

bei ihrer Zerlegung kohlenwasserstoffhaltige Verbindungen entwickeln. Daß hierfür auch Magnesiumpulver

u. dgl. und überhaupt solche Metallpulver verwendet werden können, welche selbst in

einer gewöhnlichen Flamme den höchsten Glühegrad annehmen, versteht sich von

selbst.

In Fig. 8 sehen

wir vor Allem am oberen Theile derselben eine Lampe mit Abzugskamin nebst den dazu

gehörigen Vorrichtungen, wie sie zur Colomb'schen Lampe

für Nachtsignale gehören. Der Brenner ist hierbei bloß ein Docht, der in ein

Spiritusgefäß einmündet, nämlich eine kleine Weingeistflamme; letztere ist zum

Schutze der Umhüllungsgläser etc. mit einem Drahtnetze umgeben. Unterhalb der Lampe

befindet sich ein Gefäß A, in welches das zum Einblasen

in die Flamme dienende Pulver gebracht wird; das Gefäß ist bei B durch einen Deckel verschlossen und durch dieses obere

Ende geht ein Rohr, welches nach unten bei C erweitert

ist und hier mit dem Pulvergefäße in Verbindung steht, also an seinem unteren Ende

offen ist. Die aus dem Pulvergefäße austretende Röhre des Gefäßes C verzweigt sich in zwei Röhren, deren offene Enden G und H in der Nähe des

unteren Endes der Flamme ausmünden. Das Pulvergefäß A

selbst ist auf die Säule F festgeschraubt, und durch

letztere geht das Ausströmungsrohr F, welches in dem

Reservoir C mit seinem heberförmigen, nach abwärts

gebogenen Ende D ausmündet, während das untere Ende des

Rohres F an der Düse des doppelten Blasbalges E luftdicht angebracht ist. Wird der Blasbalg in

Thätigkeit versetzt, so wird die durch das Rohr F

getriebene und bei D einströmende Luft nach Willtür mit

größerer oder kleinerer Geschwindigkeit durch das Rohr C

hinausgeblasen werden können. Hierbei wird aber nothwendig der Pulverstaub in dem

Gefäße A mit einer gewissen Heftigkeit mitgeführt, und

derselbe muß daher, bei G und H austretend, in die Flamme gelangen. Da einerseits das Pulver in der

Flamme zum heftigen Glühen kommt und andererseits unter Anwendung des Gebläses der

zum vollständigen Verbrennen und starken Leuchten nöthige Luftzug leicht unterhalten

werden kann, so wird man auf diese Weise ein für viele Zwecke hinreichend starkes

Licht zu erzeugen im Stande seyn. Da man durch Veränderung des Druckes der Luft

mittelst des Blasbalges die Lichtintensität bald verstärken, bald schwächen kann, so

ist man im Stande, unter Anwendung dieses Mittels sogar die Zahl der Signale des Colomb'schen Apparates zu vergrößern. Bei kurzen

Strecken, auf welche signalisirt werden soll, und heiterem Himmel reicht es aus,

wenn das Gefäß A mit Kohlenstaub, nämlich mit

pulverisirter Kohle in lockerer Weise gefüllt wird. Bei Entfernungen von 3 bis zu 6

engl. Meilen wird pulverisirtes Harz verwendet, und soll die Tragweite des

Signallichtes noch

größer werden, so verwendet man zur lockeren Unfüllung des Gefäßes A ein Gemenge von pulverisirtem Harze und zerstoßenem

Magnesium.

Tafeln