| Titel: | Die verbesserten Streichgarn-Krempeln von C. Martin in Verviers. |

| Autor: | Emil Zoeppritz |

| Fundstelle: | Band 188, Jahrgang 1868, Nr. CX., S. 463 |

| Download: | XML |

CX.

Die verbesserten Streichgarn-Krempeln von

C. Martin in

Verviers.

Mit Abbildungen auf Tab.

IX.

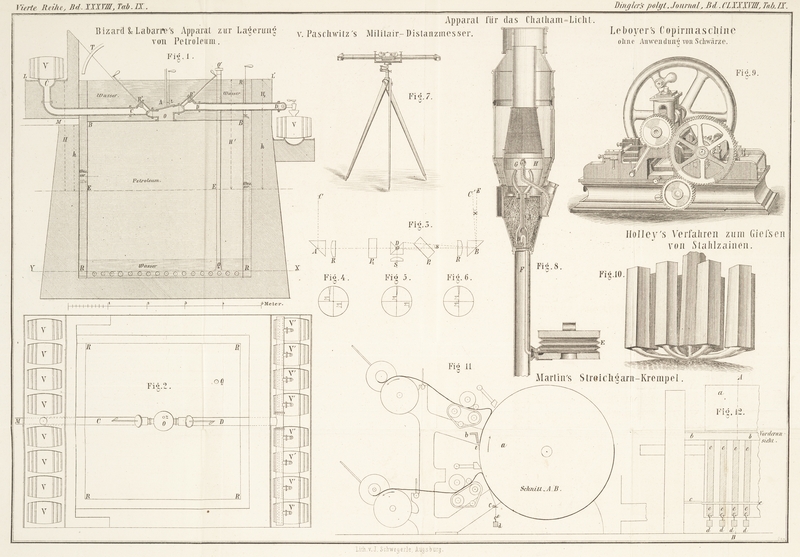

Martin's Streichgarn-Krempeln.

Bereits auf der letzten Welt-Ausstellung zu Paris erregten die

Streichgarn-Krempeln von Cölestin Martin in

Verviers die Aufmerksamkeit aller Industriellen vom Fach. Die damalige Anordnung der

Fadentheilung beim Peigneur (Kammwalze oder kleine Trommel) der Vorspinnkrempel

hatte den gewöhnlichen Maschinen gegenüber schon den Vortheil, daß der Peigneur

nicht wie sonst gebräuchlich mit sogenannten Ringen (colliers), sondern mit einem fortlaufenden Bande beschlagen war, wie

derjenige einer ersten oder zweiten Krempel (einer Reiß- oder einer

Lockenkrempel). Es konnte also schon damals der Peigneur auf viel billigere Weise

garnirt und bei dem einheitlichen System, wie es der Erfinder baut, der beste

Peigneur im Assortiment immer in den Vorspinnapparat gelegt werden. Man war damit

nicht mehr genöthigt, wegen einer oder einiger schadhaften Stellen in den

Peigneurringen, die ganze Garnitur herunterzunehmen und wegzuwerfen.

Die Theilung der einzelnen Vließchen geschah bei jenen Maschinen durch schmale und

sehr dünne Stahlfederchen, welche zwischen den Tambour (die große Trommel) und den

Peigneur eingesetzt waren, so daß natürlich der letztere an der Stelle, wo sie ihn

berührten, keine Wolle aufnehmen konnte.

Dieses System bildet jedoch nur den Uebergang zu dem jetzigen, welches wohl das

Aeußerste leistet, was man gerechter Weise von einer Streichgarn-Krempel in

Betreff der Gleichheit des Garnes und der Lieferungsmenge verlangen kann.

Die Theilung der Fäden geschieht wieder durch Stahlstreifen, nur sind dieselben,

statt zwischen Tambour und Peigneur, vor dem Peigneur angebracht.

Diese Stahlfedern e (Fig. 11 und 12) —

unter sich ganz gleich, und wiederum genau gleich den zwischen ihnen liegenden

Zwischenräumen — sind an einer Querstange b

befestigt, laufen, ganz leicht den Peigneur a berührend,

über eine zweite Querstange c, welche wieder genau die

Eintheilung von b hat, und sind unter dieser durch

kleine Gewichtchen d beschwert, wodurch sie straff

erhalten werden.

Die Berührungsstelle mit dem Peigneur ist natürlich zugleich auch die, an welcher der

untere Kamm (Häker) die Wolle abnimmt. Dieser untere Kamm ist nicht eingetheilt wie

sonst, sondern hat ein durchgehendes Messer wie der obere.

Die Wirkungsweise des Apparates ist aus der Zeichnung (Fig. 11 und 12) wohl

leicht ersichtlich.

An der Stelle, wo eine Stahlfeder den Peigneur bedeckt, kann natürlich der untere

Kamm keine Wolle abnehmen, sondern er wird die in den Zwischenräumen liegende Wolle

abkämmen, während der obere Kamm die unten bedeckten Vließchen abkämmt.

Durch die mit ungemeiner Sorgfalt ausgeführte Theilung ist es möglich ein Garn von

einer Gleichheit zu erzielen, welche man bis jetzt vergebens zu erreichen suchte;

denn selbst bei der größten Sorgfalt war man nicht im Stande die Peigneurringe so

gleich zu erhalten als es bei einer Eintheilung wie sie dieser Apparat besitzt, der

Fall ist.

Diese Apparate werden bei einer Arbeitsbreite des Peigneur von 1 1 5 Centimeter für

eine Fadenzahl bis zu 100 gute Fäden außer den Eckfäden angefertigt, was natürlich

für das Spinnen von feinen Garnen von großem Werthe ist, da man dann den Faden nicht

so sehr zu strecken braucht, und ein volleres (runderes) Garn erhält, auch die

„Spitzen“ im Faden vermeidet, welche beim mehrmaligen

Spinnen eines groben Vorfadens beinahe unausbleiblich sind.

Ein großer Vortheil des Apparates besteht darin, daß man auf ein und derselben

Maschine sehr feine und sehr grobe Garne erzeugen kann, man hat nur einen anderen

Apparat einzusetzen. Man kann z. B. in eine Feinspinnmaschine von 240 Spindeln einen

Apparat für 80, 60 oder 40 Fäden einsetzen, je nach Bedürfniß, da das Wegnehmen und

Wiedereinsetzen eines Apparates sehr leicht auszuführen ist.

Ein weiterer Punkt, welcher hauptsächlich auf die Quantität der Production Einfluß

hat, ist der, daß die ganze Fläche des Peigneur wirklich

Arbeitsfläche ist, da die sonst zwischen den einzelnen Ringen befindlichen

Zwischenräume wegfallen. Werden diese nur zu 4 Millimeter gerechnet, was wohl das

Minimum seyn dürfte, so macht dieß bei 60 Fäden schon eine Arbeitsbreite von 24

Centimeter, welche bei der gewöhnlichen Vorspinnkrempel mit einer Kammwalze verloren

gehen.

Der am meisten in die Augen fallende Vortheil ist aber die Garnitur des Peigneur mit

einem Bande, welches, wenn es theilweise schadhaft geworden ist, immer noch zum

Garniren der Arbeiswalzen oder Wender dienen kann.

Der Martin'sche Apparat, welcher kürzlich auch für

Deutschland patentirt wurde, dürfte hier (in Verviers) in kurzer Zeit, wenigstens in

den Spinnereien für feinere Garne, allgemein angewendet werden.

Verviers, den 18. Mai 1868.

Emil

Zoeppritz,Ingenieur.

Tafeln