| Titel: | Verfahren zur Fabrication von Stabeisen und Stahl mittelst Entkohlung des geschmolzenen Roheisens durch Natronsalpeter; von Henry Bessemer. |

| Fundstelle: | Band 190, Jahrgang 1868, Nr. XVII., S. 32 |

| Download: | XML |

XVII.

Verfahren zur Fabrication von Stabeisen und Stahl

mittelst Entkohlung des geschmolzenen Roheisens durch Natronsalpeter; von Henry Bessemer.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, August 1868, S.

143.

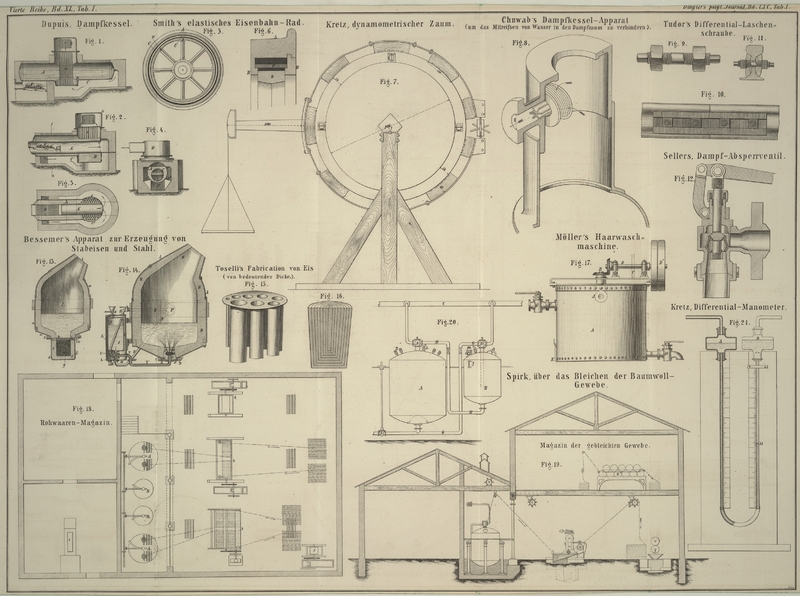

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Bessemer's Verf. zur Fabrication von Stabeisen und Stahl.

Die Specification eines am 11. Februar 1856

H. Bessemer ertheilten Patentes (polytechn. Journal Bd. CXLI S. 428)

enthält die Beschreibung eines neuen Verfahrens zur Umwandlung von eingeschmolzenem

Roheisen oder von umgeschmolzenem oder gefeintem Roheisen in Stahl oder Stabeisen,

ohne Anwendung von Brennmaterial zum Wiedererwärmen oder zur Erhaltung der

Temperatur des flüssigen Metalles. Diesen Zweck erreicht der Genannte dadurch, daß

in und zwischen die Theilchen einer Masse von geschmolzenem Eisen atmosphärische

Luft oder eine andere gasförmige Substanz eingepreßt wird, welche eine genügende

Menge Sauerstoff enthält oder zu entwickeln vermag, um die Verbrennung des im Eisen

enthaltenen Kohlenstoffes zu unterhalten, bis die erwähnte Umwandlung vor sich

gegangen ist. Dieses Verfahren ist jetzt als „Bessemerproceß“

allgemein bekannt. Die im Folgenden zu beschreibende Methode der Ausführung dieses

Processes (patentirt am 31. December 1867)

besteht darin, an den Boden des das geschmolzene Eisen enthaltenden Gefäßes ein

Kästchen mit durchbrochenen Wandungen zu bringen, welches eine hohe Temperatur zu

ertragen vermag und eine starre Substanz, z. B. salpetersaures Natron, enthält,

welche beim Erhitzen Sauerstoff abgibt. Das durch die Hitze des flüssigen Eisens aus

dem Natronsalpeter entwickelte Sauerstoffgas tritt durch die Löcher des Kästchens

hindurch in und zwischen die Partikelchen des geschmolzenen Eisens in derselben

Weise, als wenn, wie bei dem gewöhnlichen Verfahren zum Bessemern, Gebläsewind durch

die Formen zugeführt wird. Werden zur Sauerstoff-Entwickelung starre

Substanzen benutzt, wie z. B. Natronsalpeter, so ist es vortheilhaft ein

Umwandlungsgefäß (sogen. Birne) wie es bei dem gewöhnlichen Bessemerprocesse üblich

ist, d. h. also ein Gefäß zu benutzen, welches auf Zapfen ruht und mit einer

Oeffnung oder einem Ausgusse zum Eintragen und Ausgießen des Metalles versehen ist,

aus welcher gleichzeitig die während der Umwandlung des letzteren entstandenen Gase

entweichen können; überdieß hat das Gefäß eine Oeffnung am Boden. Diese letztere

dient gewöhnlich zur Aufnahme der Düse oder als Windkasten und wird vom Metalle

bedeckt, sobald das Gefäß im Betriebe steht und die Formen Wind zuführen. Bei der

Anwendung von starren Substanzen zur Erzeugung von Sauerstoff hingegen wird dieser

Windkasten durch einen mit feuerfestem Material beschlagenen Behälter ersetzt, den

man mit salpetersaurem Natron anfüllt und mittelst eines durchlöcherten feuerfesten

Backsteines oder einer durchbrochenen Platte von feuerfestem Thone verschließt. Der

Kasten hat solche Dimensionen, daß die Oberfläche des Natronsalpeters im Vergleich

mit dem größten Horizontalschnitte des im Umwandlungsgefäße enthaltenen Metalles nur

gering ist; dadurch wird die Intensität der Einwirkung des Reagens gemäßigt und die

rasch verschlackende Wirkung verhindert, welche in Folge des Hindurchtretens des

Gases zwischen dem Metalle und den Seiten des Gefäßes auftreten müßte. Auch schmilzt

man den Natronsalpeter und gießt ihn dann in das Kästchen, in welchem man ihn

erstarren läßt, um auf diese Weise eine größere Regelmäßigkeit der Wirkung zu

erzielen, als sonst erfolgen würde, indem dann das flüssige Metall nur aus die

Außenfläche des Blockes von dem geschmolzenen Salze einwirken kann. Auch kann man

den Salpeter in eine besondere Form gießen und nachher in den Kasten bringen. In

manchen Fällen wird der Natronsalpeter vor dem Eintragen in den Kasten mittelst

eines kräftigen Druckes in Formen gepreßt und die Heftigkeit seiner Einwirkung auf

das Eisen durch Zusatz von Thon oder einer anderen indifferenten Substanz in

beliebigem Grade vermindert.

Zum besseren Verständnisse, wie das Gefäß, welches das Sauerstoff abgebende Material

(den Natronsalpeter) enthält, bei der zum Bessemern allgemein üblichen Birne

anzuwenden ist, geben wir in Fig. 13 den

Verticalschnitt von einem in dieser Weise vorgerichteten Apparate. Am unteren Theile

der Birne a ist ein eiserner Reif b an den diesen unteren Theil bildenden Platten a′ befestigt; die zur Aufnahme des Salpeters bestimmte Kammer d ist an ihrer oberen Kante mit einer Flansche versehen,

welche auf dem Gefäß durch eine Reihe von Vorsteckstiften e befestigt wird. Diese Kammer ist mit feuerfestem Thon gefüttert. Nachdem

sie mit dem Natronsalpeter g gefüllt worden, wird sie

mit dem aus Scharmotte bestehenden durchbrochenen Deckel h bedeckt und ist nun zum Gebrauche fertig. Wenn aber der Salpeter in

geschmolzenem Zustande in die Kammer d eingegossen wurde

und in derselben erstarrte, so kann der Deckel h

wegbleiben; das Metall wirkt dann direct auf die Oberfläche des Salpeters und bringt

diesen allmählich zum Schmelzen, so daß niemals Krystalle desselben durch das Metall

aufsteigen können.

Vor dem Eintragen der Roheisenbeschickung ist es zu empfehlen, die Birne vorzuwärmen;

zu diesem Zwecke wird mittelst der Vorsteckstifte e

ein eiserner Rost an dem

Boden der Birne befestigt und auf demselben ein Feuer angezündet; die

Verbrennungsgase entweichen dann durch die Mündung i der

Birne. Nachdem die Birne hinlänglich abgewärmt worden, wird der Rost beseitigt und

die Kammer d angesetzt, wie Fig. 13 zeigt. Die Kanten

der Platte h werden mit dünnem Brei aus Thon und Sand

lutirt; dann wird die Birne um ihre Zapfen (von denen der eine bei j durch punktirte Linien angedeutet ist) gedreht und in

die Stellung gebracht, in welcher sie mit dem umzuwandelnden Roheisen vollständig

beschickt werden kann, ohne daß eine Wirkung des Salpeters stattfindet; alsdann

erhält das flüssige Metall durch eine Aufwärtsbewegung der Birne auf einmal die zu

seiner Umwandlung erforderliche Lage. Das Metall fließt nämlich nun durch die Löcher

der Platte h und kommt mit dem Natronsalpeter in

Berührung; sofort entwickelt sich Sauerstoffgas und dringt in so viel Strömen, als

die Deckelplatte Löcher hat, durch das flüssige Eisen, ganz in derselben Weise wie

der zugesührte Gebläsewind beim gewöhnlichen Bessemerfrischen. Das Sauerstoffgas

entkohlt das Roheisen und verwandelt es in Stabeisen oder Stahl, worauf die

erhaltenen Producte in der üblichen Weise durch Drehen der Birne um ihre Achse aus

der Mündung i ausgegossen werden.

Eine Abänderung des Verfahrens besteht darin, daß die beim Erhitzen Sauerstoff

abgebende Substanz vorerst in einem passenden Gefäß zum Schmelzen gebracht und dann

durch enge Oeffnungen oder Formen in dünnen Strahlen in das geschmolzene Metall mit

hinreichender Kraft injicirt wird. Es ist zu empfehlen, das Salz in eisernen, mit

einem zur Circulation von überhitztem Dampfe oder heißer Luft dienenden Mantel

versehenen Gefäßen zu schmelzen; in den unteren Theil der Birne setzt man eine oder

mehrere aus feuerfestem Thon bestehende Formen ein, welche mittelst eines kurzen

Rohres mit dem den flüssigen Salpeter enthaltenden Gefäße in Verbindung gesetzt

werden. Dieses Rohr wird durch überhitzten Dampf oder heiße Luft vorgewärmt, bevor

man den geschmolzenen Salpeter hineintreten läßt, um das Eindringen des flüssigen

Metalles in die Formwandungen zu verhindern. Ebenso verfährt man, nachdem die ganze

Masse des flüssigen Salpeters injicirt worden ist, damit das Eisen nicht in die

Formen selbst eindringen kann. Um diese Strahlen geschmolzenen Natronsalpeters in

das flüssige Eisen hineinzupressen, läßt man überhitzten Dampf oder heiße Luft von

hinreichend starkem Drucke auf die Oberfläche des flüssigen Salzes einwirken, wobei

die Mündung des dasselbe enthaltenden Gefäßes mittelst eines Ventiles geschlossen

wird.

Die gebräuchlichen Bessemer'schen Birnen lassen sich für die Anwendung von Salpeter anstatt von

atmosphärischer Luft leicht umändern, wie sich aus Fig. 14 ergibt, welche

den Verticalschnitt einer solchen Birne nebst dem mit ihr verbundenen Apparate zur

Anwendung von geschmolzenem Natronsalpeter darstellt. Die Birne A besteht aus Eisenplatten und ist mit einem Futter von

feuerfestem Thone B versehen. Am unteren Theile der

Birne ist ein Kranz C befestigt, an welchem geschlitzte

Lappen D vorstehen, mittelst deren die Formplatte E mit der Birne verbunden wird. Diese Platte ist mit

einem röhrenförmigen Theile F versehen, und mit einem

über ihre Oberfläche vorstehenden etwas conischen Ringe G, in welchen ein Pfropf (Gebläseform) von gebranntem feuerfestem Thon

genau anschließend eingesetzt wird, den man dann mit etwas Portlandcement oder Gyps

luftdicht verstreicht. Der centrale Theil dieser thönernen Form ist hohl und in ihm

convergiren mehrere engere Oeffnungen I, I, welche dazu

bestimmt sind, den flüssigen Natronsalpeter in Form dünner Strahlen in dem

geschmolzenen Metalle zu vertheilen. An der Hinterseite der Birne ist die Kammer J befestigt; dieselbe ist mit einem Mantel L versehen, welcher auch den Vierweghahn M umschließt, der von außerhalb gestellt wird, daher

sein Schlüssel in der Zeichnung nicht sichtbar ist. K, K

sind Seitenbacken, mittelst deren der Mantel L mit dem

Gehäuse der Birne verbunden ist.

Bevor man den Apparat in Thätigkeit setzt, zündet man ein Feuer in der Birne an, läßt

das Gebläse an und leitet einen heißen Luftstrom durch die Thonform G, um das Feuer zu unterhalten. Inzwischen wird der

Natronsalpeter mittelst des Trichters und des Hahnes N

in die Kammer J eingetragen; dann wird der Hahn

geschlossen. Hierauf wird durch die bei P mittelst

durchbrochener Linien angedeutete hohle Achse (den Zapfen) der Birne mittelst des

Rohres Q heiße Luft in den Mantel von J zugelassen, welche man durch den Hahn R ausströmen läßt; diese Luft muß so heiß seyn, daß sie

den in J enthaltenen Salpeter zum Schmelzen bringt; auch

kann letzterer, bevor man ihn in J einträgt, in einem

anderen Gefäße geschmolzen und durch die in den Mantel eingelassene Luft in

flüssigem Zustande erhalten werden. Während das Metall in die Birne abgestochen

wird, benutzt man einen Strom heißer Luft, um die Röhren (Düsen) und die Form, durch

welche der flüssige Salpeter zu passiren hat, zu erhitzen und gleichzeitig das

Eindringen von geschmolzenem Eisen in dieselben zu verhindern; diese Luft wird aus

der hohlen Achse der Birne mittelst des Rohres S

zugeleitet, tritt durch den Vierweghahn M und die Röhren

T und T′ zu der

thönernen Form (Formblock) und zieht durch die Röhren oder Düsen derselben ab. Wenn

die Mündung der Birne O aufwärts gedreht wird, senkt

sich der Formblock oder die Form; sobald dieselbe in das flüssige Metall einzutauchen beginnt, wird der Vierweghahn gedreht und dann die Birne in die

in der Zeichnung angegebene Stellung gebracht.

In Folge der Drehung des Vierweghahnes tritt die gepreßte Luft nicht länger aus den Röhren T und T' durch die Form hindurch, sondern nunmehr durch das Rohr U in den oberen Theil der Kammer J, drückt hier auf die Oberfläche des flüssigen Salpeters und preßt ihn durch den Vierweghahn und die Röhren T und T' sowie durch die verschiedenen Düsenmündungen I hindurch in das geschmolzene Metall. Nachdem die ganze flüssige Salzmasse in das Metall injicirt worden ist, folgt ihr die

gepreßte Luft auf demselben Wege und drängt das Metall von der Form so lange hinweg, bis die Birne wieder gesenkt und von

ihrem Inhalte entleert wird. Wendet man eine solche Menge von Salpeter an, daß das Roheisen nur theilweise entkohlt wird,

so wird durch das Hindurchdringen der Luft nach der Injection der ganzen Salpetermasse nicht allein die Entkohlung in dem

erforderlichen Grade vervollständigt, sondern auch die Temperatur des Metalles erhöht. Diese Temperaturerhöhung tritt noch

rascher ein, wenn eine Quantität flüssiges Spiegeleisen zugesetzt wird, nachdem aller Salpeter injicirt worden ist.

Zur leichteren Auswechselung einer alten Form gegen eine neue wird das Rohr T' bei W mit einem Gelenke versehen. An dem Knierohr T ist ein Ring festgebolzt, der mit Schwalbenschwanz versehen ist; das Rohr T' hat eine entsprechende, gleichfalls mit Schwalbenschwanz versehene Flansche, welche in den Ring paßt, so daß das Rohr T', wenn seine Flansche von der Formplatte E gelöst wird, mittelst des Gelenkes W aus dem Wege geschoben und somit die Formplatte von der Birne abgenommen werden kann.

Von dem Natronsalpeter wird gewöhnlich eine solche Quantität angewendet, daß das in Arbeit genommene Roheisen sogleich in

Stabeisen oder Stahl verwandelt wird; in manchen Fällen ist es jedoch räthlich, eine geringere Menge zu nehmen und das Rohmaterial

in leichtflüssiges Gußeisen von besserer Qualität zu verwandeln, welches man alsdann nach dem gewöhnlichen Verfahren dem Bessemerproceß

unterwirft oder anderweitig verwendet.

Wie in der Eingangs dieser Mittheilung erwähnten Patentspecification, sowie in einem anderen, H. Bessemer am 31. Mai 1856 ertheilten Patente in allgemein gehaltenen Ausdrücken bemerkt worden, kann flüssiges Eisen mit salpetersaurem oder mit chlorsaurem Natron und Kali behandelt werden, indem man

das betreffende Salz mittelst eines Luftstromes oder mehrerer Luftströme unter die Oberfläche des Metalles führt und in das Metallbad hineinpreßt.

Der Chemiker I. Hargreaves hat zuerst im Jahre 1864 die Einwirkung des Kali‐ und Natronsalpeters auf flüssiges Roheisen einer näheren Prüfung unterworfen

und dabei die Beobachtung gemacht, daß mittelst Anwendung von Natronsalpeter, dessen zu heftige Einwirkung durch Zuschlag

von Eisenoxyd oder Braunstein gemäßigt werden kann, das geschmolzene Roheisen sich in beliebigem Grade entkohlen läßt, wobei

das frei gewordene Alkali mit dem im Eisen enthaltenen Silicium, Schwefel und Phosphor chemische Verbindungen bildet. Sein

auf diese Beobachtung begründetes Verfahren zur Fabrication von Stahl und Stabeisen ließ er sich gemeinschaftlich mit dem

Eisengießereibesitzer Th. Robinson zu Widnes patentiren. (Man sehe die Abhandlung von Hargreaves im polytechn. Journal Bd. CLXXXVII S. 480, zweites Märzheft 1868.) Nun benutzt Bessemer eine ganz allgemein gehaltene Angabe in seinen Patenten vom Jahre 1856, um das Verfahren von Hargreaves in modificirter Ausführung seinerseits ausbeuten zu können.A. d. Red. In manchen Fällen ist es indessen wünschenswerth, die Umwandlung des Metalles, anstatt theilweise durch den zugeführten Gebläsewind,

theilweise durch Salpetersäure‐ oder Chlorsäuresalz, ausschließlich und gänzlich durch ein solches Salz zu bewerkstelligen,

in welchem Falle ein indifferentes Gas, z. B. Kohlensäure oder Wasserdampf, zur Vertheilung des gepulverten, Sauerstoff abgebenden

Salzes in der Masse des Metalles angewendet wird. Zu diesem Zwecke, wird empfohlen, das Salz zunächst möglichst zu entwässern,

dann recht fein zu pulvern und das Pulver mittelst einer mechanischen Vorrichtung (speisenden Schraube) den Röhren zuzuführen,

durch welche das Gas in das flüssige Metall geleitet wird. Die gasförmigen Vehikel, mittelst deren die Sauerstoffentwickler

in das Metall geleitet werden, erhält man z. B. dadurch, daß man Luft oder Wasserdampf unter genügend starkem Drucke durch

ein mit feuerfestem Thon ausgeschlagenes, glühende Kohks enthaltendes Gefäß leitet.

Tafeln