| Titel: | Mittheilungen über das neueste, in den meisten Kattundruckereien schon übliche Bleichverfahren für Baumwollgewebe; von Dr. Anton Spirk. |

| Autor: | Anton Spirk |

| Fundstelle: | Band 190, Jahrgang 1868, Nr. XXIII., S. 66 |

| Download: | XML |

XXIII.

Mittheilungen über das neueste, in den meisten

Kattundruckereien schon übliche Bleichverfahren für Baumwollgewebe; von Dr. Anton Spirk.

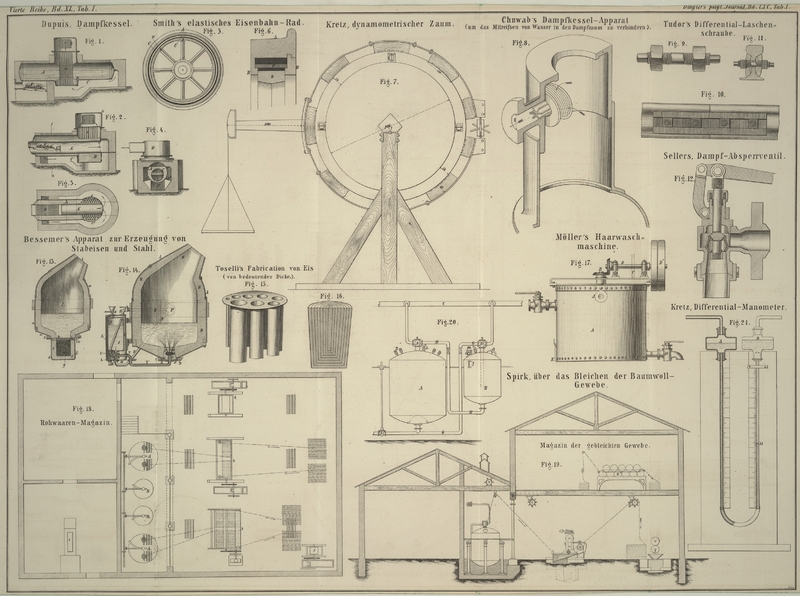

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Spirk, über das Bleichen der Baumwollgewebe.

Die Materialangaben im Folgenden beziehen sich auf eine Bleichpost von 700 Stück à 50 Meter Länge. Behufs eines vollständigen Bleichens

werden die Baumwollgewebe folgenden Operationen unterzogen:

1) Werden die rohen Baumwollgewebe zusammengenäht;

2) sengt man dieselben auf der Maschine Nr. 1 (Fig. 18);

3) wäscht man sie auf der Waschmaschine Nr. 2 (Fig. 18),

4) werden die Stücke im Hochdruckapparate A (Fig. 18) einem

fünfstündigen Kochen in Kalkmilch unterworfen. Man verwendet für die erwähnte

Bleichpost 70–80 Kilogrm. Aetzkalk; die mit demselben dargestellte Kalkmilch

wird im Siedekessel B (Fig. 18) zum Kochen

gebracht, um dann auf die im Siedekessel A befindliche

Waare getrieben zu werden.

5) Nach dem Kochen in Kalkmilch und bewerkstelligter Abkühlung werden die Stücke mit

der Waschmaschine Nr. 2 (Fig. 18) in Verbindung

gesetzt, welche dieselben aus dem Siedekessel herauszieht und wäscht.

6) Die Stücke werden nun durch 2 Grad Baumé starke Salzsäure auf der

Walzenwaschmaschine (clapot) Nr. 4 (Fig. 18) gezogen und dann

während vier Stunden aufgehäuft liegen gelassen. Ein Stück von 50 Meter Länge bleibt

ungefähr 20 Minuten in der Waschmaschine. Die Säure in der Maschine wird mittelst

eines Rohres mit dem Salzsäure-Reservoir in Verbindung gesetzt, um sie in der

verlangten Menge und Stärke zu erhalten.

(Die Behandlung der Waare mit Salzsäure wird in einigen Fabriken noch in runden

Holzbottichen vorgenommen. Der Holzbottich wird mit der Waare angefüllt und hierauf

die Säure aus einem unter Druck stehenden Reservoir mittelst einer Pumpvorrichtung

auf die Waare gebracht. Nach Verlauf von 1 bis 1½ Stunden wird die Säure

abgelassen, um abermals auf die Stücke gepumpt zu werden. Diese Operation wird

während eines Zeitraumes von acht Stunden fünf- bis sechsmal wiederholt. Das

Salzsäurebad wird für jede nachfolgende Bleichpost entsprechend aufgebessert.)

7) Man wäscht die Stücke nun zweimal auf der Maschine Nr. 3 (Fig. 18); es ist von

großem Belange, daß sie gehörig gewaschen werden, bevor man sie der folgenden

Operation unterzieht, damit sie frei von aller Säure sind.

8) Die Stücke werden nun fünf Stunden lang im Hochdruckapparat A1 (Fig. 18) mit einer

Harzseifenlösung ausgekocht. (Die Behandlungsweise dieses Apparates ist unten

angegeben.) Die Harzseifenlösung wird durch mehrstündiges Kochen von 110 Kilogr.

calcinirter Soda und 70 Kilogr. Colophonium mit der erforderlichen Wassermenge

dargestellt.

9) Nachdem die Harzseife abgelassen wurde, werden die Stücke in demselben Kessel,

ohne erst gewaschen worden zu seyn, mit einer Lösung von 200 Kilogr. krystallisirter

Soda vier Stunden lang ausgekocht, und alsdann

10) auf der Maschine Nr. 3 (Fig. 18) gewaschen,

wornach sie

11) auf der Walzenwaschmaschine (clapot) Nr. 4 (Fig. 18) durch

eine Chlorkalk-Auflösung von 1002,5 specif. Gewichte gezogen werden und dann

fünf Stunden lang aufgehäuft liegen bleiben.

12) Die Stücke werden nun auf der Maschine Nr. 3 (Fig. 18) gewaschen und

dann

13) auf der Walzenwaschmaschine (clapot) Nr. 4 durch ein

2° Baumé starkes Salzsäurebad genommen, und hierauf fünf Stunden aufgehäuft

liegen gelassen. (Das Behandeln der Waare mit der Chlorkalklösung und der Salzsäure

kann auch auf die unter 6) angegebene Weise vorgenommen werden, wobei

selbstverständlich sowohl das Chlorkalk- als das Salzsäurebad für jede nachfolgende

Bleichpost entsprechend aufgebessert werden muß.)

14) Werden die Stücke auf der Maschine Nr. 3 gewaschen und dann

15) mittelst der Quetsch- oder Wringemaschine Nr. 5 (Fig. 18 und 19)

ausgepreßt, um

16) auf der Dampf-Trockenmaschine Nr. 6 (Fig. 19) abgetrocknet zu

werden.

Verfahren beim Kochen der Waare im

Hochdruckapparate (Fig. 20.)

Nachdem man den Boden des großen Kessels A, fig. 20, mit

Steinen belegt hat, füllt man den Kessel mit den Stücken, indem man beachtet, daß

zwischen den Falten derselben kein leerer Raum bleibt. Je mehr man die Stücke bei

dieser Operation gegen die Seitenwände des Kessels preßt, desto besser und

gleichmäßiger wird das Auskochen vor sich gehen. Nachdem der Kessel gefüllt ist,

bedeckt man die Stücke mit Sackleinwand und beschwert sie mit Gewichten oder

Steinen. Alsdann schließt man das Mannloch R, öffnet den

Auslaßhahn I und läßt mittelst des Hahnes D Dampf einströmen; dieser drückt die Stücke nieder, und

verdrängt die Flüssigkeit sowie die atmosphärische Luft. Nachdem der Dampf bei dem

Hahne I anfängt herauszublasen, läßt man denselben noch

einige Minuten offen und leitet während dieser Zeit die Kalkmilch oder die

Harzseifenlösung in den Kessel B durch den Hahn M, wornach man, um dieselbe zum Sieden zu bringen, durch

den Hahn E Dampf in den Kessel einströmen läßt. Hierauf

schließt man den Hahn D so, daß der Kessel A weder mit dem Dampfrohr C

noch mit dem Rohr H in Verbindung steht. Nach einigen

Minuten, während welcher Zeit sich der Dampfdruck im Kessel A vermindert, schließt man den Hahn I und

öffnet den Hahn D so, daß der Kessel A mit dem Rohre H in

Verbindung kommt. Auf diese Weise treibt der Druck des Dampfes die Flüssigkeit aus

dem Siedekessel B durch das Rohr H auf die im Kessel A befindliche Waare. Wenn

sämmtliche Flüssigkeit, welche sich im Siedekessel B

befand, in den Kessel A getrieben worden ist, was man an

dem Glase J sehen kann, so schließt man den Hahn E, damit derselbe weder mit dem Dampfrohre C noch mit dem Dampfrohre G

in Verbindung stehe. Man läßt nun Dampf in den Kessel A

eintreten und nach einigen Minuten, während welcher Zeit sich der Dampfdruck im

Kessel A steigert, öffnet man den Hahn E, welcher den Siedekessel B

mit dem Rohre G in Verbindung setzt. Auf diese Weise

treibt der Dampf die Flüssigkeit durch die Waare und durch das Rohr G in den Siedekessel B

zurück. Es ist nothwendig, daß man bei dieser Operation den Lufthahn L an dem

Kessel, in welchen man die Flüssigkeit treibt, öffnet; derselbe muß jedoch zur

gehörigen Zeit wieder geschlossen werden, weil sonst Flüssigkeit durch ihn

ausströmen würde. Wenn man am Glase J bemerkt, daß sich

sämmtliche Flüssigkeit im Kessel B befindet, so sperrt

man den Dampf ab und leitet denselben in den Kessel B,

um von Neuem die Flüssigkeit zu erhitzen und in den Kessel A zu treiben. Dieses Verfahren wiederholt man 4–5 Stunden lang, in

welcher Zeit die Stücke hinlänglich ausgekocht sind. Man öffnet hernach den

Ablaßhahn I, und nachdem der Dampf die Flüssigkeit aus

dem Kessel A herausgetrieben hat, läßt man denselben

noch einige Minuten durchblasen, sperrt ihn dann ab und öffnet den Lufthahn L. Sobald der Dampf im Kessel A seine Spannung verloren hat, wird das Mannloch geöffnet, um die Waare

mit kaltem Wasser abkühlen zu können. — Beim Anfüllen des Siedekessels B muß man einigen Raum übrig lassen, damit die

Flüssigkeit Platz zur Ausdehnung hat; der leer zu lassende Theil ist mittelst des an

diesem Kessel befindlichen Indicatorglases leicht zu bestimmen.

Die Einrichtung einer Bleiche nach dem beigegebenen Plane, Fig. 18 und 19, wird von

der bekannten Firma John M. Sumner in Manchester in befriedigendster Weise

besorgt.

Cosmanos, im September 1868.

Tafeln