| Titel: | Verbesserte Luftpumpe von E. S. Ritchie in Boston, Mass. |

| Fundstelle: | Band 190, Jahrgang 1868, Nr. XXVI., S. 83 |

| Download: | XML |

XXVI.

Verbesserte Luftpumpe von E. S. Ritchie in Boston,

Mass.

Aus dem Journal of the Franklin Institute, vol. LXXXVI p. 12; Juli 1868.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

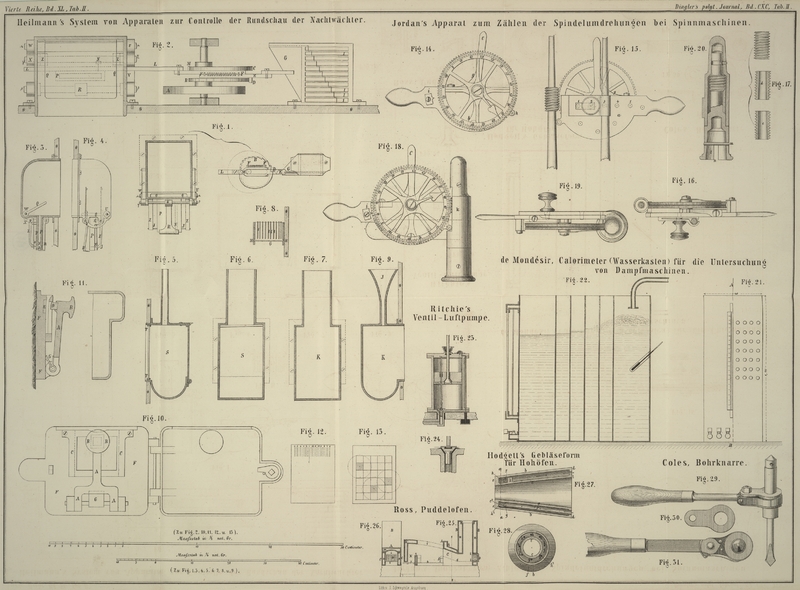

Ritchie's Ventil-Luftpumpe.

Diese Ventil-Luftpumpe unterscheidet sich von den bekannten Constructionen

dieser Art wohl durch die Verbesserung einzelner ihrer Organe, zum größten Theile

aber durch eine exacte Ausstattung der letzteren. Ueber die Einrichtung der von Ritchie construirten Luftpumpe sagt unsere Quelle

Folgendes:

Der Cylinder oder Stiefel hat die gewöhnliche Form; die Kolbenstange kann durch Kurbel, Hebel u.

dgl. in Bewegung versetzt werden. Die Eigenthümlichkeiten der Luftpumpe beziehen

sich auf die Construction des Kolbens und der Ventile, sowie auf die Art, wie

letztere in Thätigkeit versetzt werden. Die Anordnung der wesentlichen Theile des

Apparates kann aus dem Querschnitte Fig. 23 ersehen werden.

— Das untere Ventil ist conisch und wird durch einen dreieckigen Dorn, der

genau in die Oeffnung paßt, an seinem Platze erhalten; die Ventilstange geht durch

den Kolben mittelst einer Stopfbüchse. In dem vergrößerten Querschnitte (Fig. 24) ist

gezeigt, wie die Verbindung des Ventiles mit der Stange angeordnet, so daß eine

seitliche Bewegung der letzteren gestattet ist, wenn eine geringe Veränderung beim

Anschließen des Kolbens oder beim Durchgange der Ventilstange durch die Stopfbüchse

stattfindet, ohne daß dabei der richtige Verschluß des Ventiles beeinträchtigt wird.

Der Conus des Ventiles ist vollkommen in den Sitz eingepaßt und das Ventil selbst

ist mit einem Scheibchen von Wachsseidenzeug an seinem äußeren Rande so versehen,

daß jenes die flache Oberfläche des Ventillagers bedeckt. Die Ventilstange geht mit

ihrem oberen Ende so durch eine Oeffnung der Schlußplatte des Stiefels, daß die

Klappe genau vertical geöffnet wird.

Der Kolben ist von starkem Messing und aus zwei Theilen zusammengesetzt; die Bohrung

im oberen Theile ist etwas stärker als die Kolbenstange; jene des unteren Theiles

ist conisch so ausgearbeitet, daß ein massiver — leicht lüftbarer —

Kegel am unteren Ende der Kolbenstange hineinpaßt; dieser Kegel bildet das

Kolbenventil. Der untere Theil des Kolbens schließt sich zwar genau an die

Kolbenstange an, jedoch hat letztere genug Spielraum, um das Ventil zu öffnen; die

an dem unteren Theile des Kolbens an der betreffenden Stelle angebrachten kleinen

Oeffnungen gestatten der Luft freien Durchgang durch das Ventil beim Abwärtsgehen

des Kolbens. In dieser Phase wird nämlich das in der conischen Oeffnung sitzende

Ventil beim Oeffnen desselben in die cylindrische Oeffnung des oberen Kolbenstückes

ein wenig hineingedrückt, ohne die Bewegung des Kolbens mit Kolbenstange zu hindern.

— An der oberen Platte des Stiefels befindet sich ein drittes Ventil, welches

aus Wachstaffet in gewöhnlicher Weise angeordnet ist und der Luft den freien

Austritt gestattet, wenn der Kolben nach aufwärts geführt wird.

In die obere Platte des Stiefels ist ein stählerner Hebel eingelassen, von welchem

der eine Arm mit der Ventilstange verbunden ist, während der andere Arm beim

Aufwärtsgehen der letzteren gegen den inneren Raum des Stiefels, beim Schließen des

unteren Ventiles aber in die Höhlung der Oberplatte sich einlegen Kann.

Die Thätigkeit der Luftpumpe beim Hin- und Herziehen des Kolbens ist daher

leicht zu erkennen. Geht nämlich letzterer nach aufwärts, so schließt sich das

Kolbenventil, während das untere Ventil geöffnet wird, und die Luft kann nun vom

Recipienten in den Stiefel gelangen; gleichzeitig entweicht die auf der oberen Seite

des Kolbens im Stiefel befindliche Luft durch das obere Ventil. Wird der Kolben

wieder nach abwärts geführt, so wird das Kolbenventil gehoben, das untere aber

sogleich geschlossen, und die unterhalb des Kolbens befindliche Luft kann nunmehr

nach dem oberen Theile des Stiefelraumes sich verbreiten, ohne daß sie hierbei auch

zum kleinsten Theile in den Recipienten wieder zurückkehren kann. „Hat der

Kolben wieder den Boden des Stiefels erreicht, so ist die Verdünnung der an

diesen Stellen noch befindlichen Luft schon so groß, wie man sie überhaupt mit

den gewöhnlichen Ventil-Luftpumpen zu erreichen im Stande ist. Durch

fortgesetzte Thätigkeit des Kolbenspieles aber kann man im Recipienten eine

Verdünnung erhalten, welche fast dem Toricelli'schen

Vacuum nahe kommt; die Barometerprobe zeigt hierbei fast 1/50 eines engl.

Zolles. Die Versuche mit dem elektrischen Lichte gelingen dabei in glänzender

Weise; Wasser kann ohne Anwendung von Schwefelsäure (oder anderer

hygroskopischer Substanzen) zum Gefrieren gebracht werden u. s.

w.“

Tafeln