| Titel: | Gebläseform für Hohöfen, von C. B. Hodgett zu Corngreaves in Staffordshire. |

| Fundstelle: | Band 190, Jahrgang 1868, Nr. XXXII., S. 101 |

| Download: | XML |

XXXII.

Gebläseform für Hohöfen, von C. B. Hodgett zu Corngreaves in Staffordshire.

Aus dem Mechanics' Magazine, Juli 1868, S.

31.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

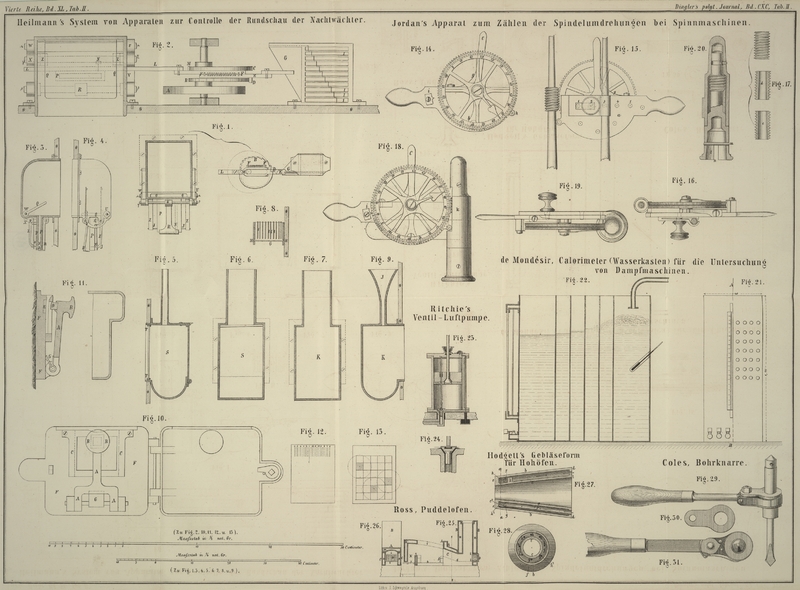

Hodgett's Gebläseform für Hohöfen.

Die patentirte Erfindung des Genannten besteht in einer Einrichtung, durch welche die

Gebläseform gegen die nachtheilige Wirkung der Ofenhitze geschützt und beständig so

abgekühlt wird, daß in Eisenhohöfen das geschmolzene Metall sich nicht an sie

ansetzen, also eine „Nasenbildung“ nicht stattfinden kann. Die

Form selbst wird auf die gewöhnliche Weise, d. h. aus zwei hohlen Kegeln

angefertigt, indem der innere oder engere Conus mittelst ringförmiger

Verbindungsstücke in dem weiteren befestigt wird. In dem Raum zwischen beiden Kegeln

befindet sich ein Wasserrohr, welches in einem hohlen, mit Löchern versehenen Ring

endigt. In dieses Rohr wird das Kühlwasser geleitet und durch die Löcher des Ringes

dem der stärksten Hitze ausgesetzten Ende der Form zugeführt, wornach es aus dem

engeren Theile der Form in das weitere Ende derselben tritt und von hier

abläuft.

In Fig. 27 ist

eine solche Gebläseform für einen Hohofen im Längenschnitt dargestellt; Fig. 28 ist

ein Querschnitt derselben nach der Linie a a der Fig. 27. b, c sind die beiden, durch die ringförmigen Stücke d, e verbundenen hohlen Kegel. — f ist das Wasserleitungsrohr in dem Raum zwischen den

Kegeln; es reicht von dem weiteren bis beinahe an das engere Ende der Form und steht

mit dem den inneren Conus c umgebenden hohlen Ringe g in Verbindung; letzterer ist auf der dem engeren Ende

der Form zugekehrten Seite mit einer Reihe von Löchern h,

h2 versehen. Das zum Füllen des

conischen Hohlraumes der Form bestimmte Wasser wird mittelst des Rohres f zugeleitet; die Luft entweicht durch die Löcher des

hohlen Ringes g, und das Wasser bespült den der

stärksten Hitze ausgesetzten Formtheil e. Von hier tritt

es in den weiteren Theil der Form und fließt, wie die Pfeile anzeigen, durch die

Oeffnung i ab. Die mit h2 bezeichneten, am unteren Theile des

hohlen Ringes g befindlichen Löcher liegen mit den

oberen Löchern h, h nicht in derselben Linie und sind so

angeordnet, daß das Wasser aus ihnen unter einem Winkel, anstatt in horizontaler

Richtung hervortritt. Auf diese Weise bespritzen die Wasserstrahlen den mit e2 bezeichneten Theil

des engeren Endes e der Form, an welchen sich das

flüssige Metall vorzugsweise ansetzt und der durch die Ofenhitze leichter beschädigt

wird als die übrigen Formtheile. Indem die durch die unteren Löcher h2 hervortretenden

Wasserstrahlen auf diesem Theil e2 concentrirt werden, wird derselbe beständig abgekühlt und es

kann sich keine Nase ansetzen. Die übrigen Theile des engeren Formendes werden durch

das aus den Löchern h hervortretende Wasser gleichfalls

abgekühlt. — Hinter dem hohlen durchlöcherten Ringe g ist ein Kranz k angebracht, durch den das

Wasser bei seinem Rückflusse gegen den äußeren Conus gepreßt wird, so daß auch

dieser beständig kühl erhalten wird.

Tafeln