| Titel: | Die Hobelmaschinen von W. Sellers und Comp. in Philadelphia. |

| Fundstelle: | Band 190, Jahrgang 1868, Nr. LXXIV., S. 267 |

| Download: | XML |

LXXIV.

Die Hobelmaschinen von W. Sellers und Comp. in Philadelphia.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, 1868, Juni S. 82 und

September S. 174.

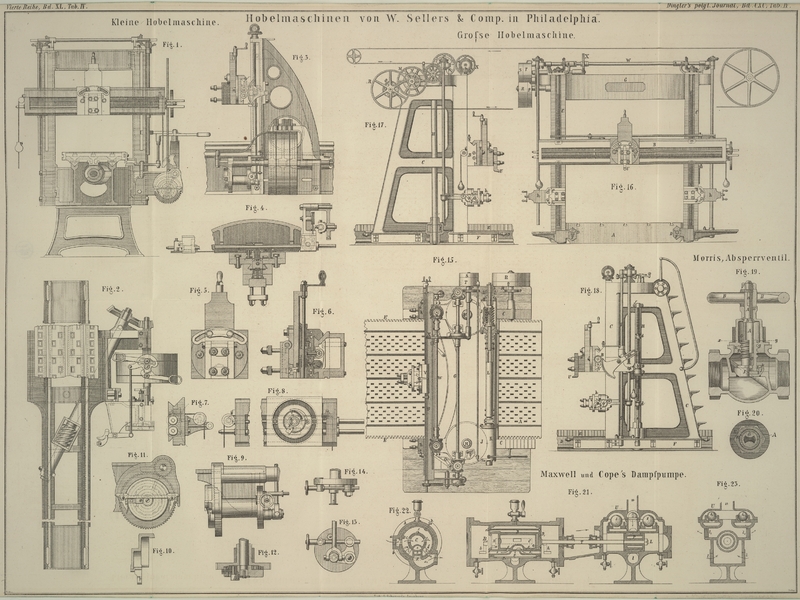

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Sellers' Hobelmaschinen.

I. Große Hobelmaschine.

Die Unbequemlichkeiten und Kraftverluste, welche entstehen, wenn man Hobelmaschinen

für große, schwere Stücke nach den bekannten Constructionen in großem Maaßstabe

ausführt, haben schon vor längerer Zeit zu den Anordnungen Veranlassung gegeben, bei

welchen die zu bearbeitenden Stücke auf einen feststehenden Tisch gespannt werden,

während sich das Werkzeug mit dem Support hin und her bewegt. Aber auch diese

Maschinen bieten nicht die nöthige Stabilität und Genauigkeit, weil die senkrechte

Bewegung des Supports nur eine sehr geringe seyn kann und man genöthigt ist den Tisch mit dem

Werkstücke jedesmal in die erforderliche Höhe einzustellen.

W. Sellers u. Comp. in

Philadelphia, eine der bedeutendsten Fabriken für Werkzeugmaschinen in den

Vereinigten Staaten von Amerika, hatten auf die Welt-Ausstellung zu Paris von

1867 eine Anzahl ihrer vorzüglich ausgeführten, nach ganz eigenthümlichen Principien

construirten und mit überraschenden und neuen Mechanismen ausgerüsteten Maschinen

geliefert. Bezüglich der Dimensionen war die große

Hobelmaschine das bedeutendste Stück dieser Sammlung. Dieselbe ist in den

Figuren

15–18 im Grundriß, in der vorderen Ansicht und in zwei Seitenansichten

abgebildet. Die gleichen Theile sind in allen Figuren mit gleichen Buchstaben

bezeichnet.

Diese Maschine zeichnet sich in so fern vor allen bis jetzt ausgeführten

Constructionen aus, als die Werkstücke auf eine feststehende Platte A aufgespannt werden und das Werkzeug U mit dem Support, dem Hauptschlitten B und den Ständern C sich

längs dem zu bearbeitenden Stücke bewegt. Die starke hohle Traverse G verbindet die beiden Ständer C an ihrem oberen Theile zu einem starren Ganzen; die unteren Theile

derselben schieben sich mit Gleitschienen und verstellbaren Leisten F in den an der Aufspannplatte A seitwärts angebrachten Führungen D. In Fig. 16 ist

der Querschnitt der letzteren angegeben.

Um die zu einem Stücke verbundenen Ständer mit dem Hauptschlitten B längs dem Werkstücke zu führen, befinden sich an dem

Aufspanntische A rechts und links die Zahnstangen E und in den Ständern selbst die starken verticalen

Wellen H, deren Triebe I in

die Zahnstangen E eingreifen. Oben trägt jede Welle H ein Wurmrad J. Von den

beiden treibenden Schneckenrädern K, K hat das eine

rechts, das andere links gewundene Gänge. Um eine genaue Auflage der reibenden

Flächen in der Nähe der Schnecken zu sichern, drückt jede derselben mit einer

kugelförmig gedrehten Preßfläche gegen das nächste Lager; ihre Achsen sind durch die

hohle Welle L zu einem Stücke verbunden. Wurmräder und

Schnecken liegen in Gußgehäusen der Ständer, welche durch genau passende Deckel

geschlossen sind und dem Schmieröl als Behälter dienen. Die Welle der einen Schnecke

ist durch das Gehäuse verlängert und mit dem Stirnrade M

vermittelst der Frictionskuppelung N verbunden. Am

Umfange des Rades M greifen die gleichgroßen Zahnräder

O und P ein; dieselben

sind von den schmalen Riemenscheiben S und Q getrieben; die breiten Scheiben R und T sind Leerrollen und liegen so, daß

jedesmal der treibenden Scheibe der einen Welle der Leerlauf der anderen Welle

gegenüber steht. An dem hinteren Theile des Ständers befinden sich die Lager der

beiden Riemenscheiben Q und R, deren Durchmesser noch einmal so groß ist als der des vorderen Paares

S, T. Der höchste Punkt der letzteren liegt etwas

über dem höchsten Punkte der ersteren, so daß der Riemen, welcher sich in der

Richtung des Pfeiles der Figur 17 bewegt, von der

großen Scheibe abgehend sich um die kleine Scheibe, dann um die große schlingt und

beide in entgegengesetzten Richtungen dreht. An den Enden des Bettes der Maschine

ist der Riemen über Rollen zurückgeleitet und eine derselben treibt die

Maschine.

Die beiden losen Scheiben sind doppelt so breit wie die festen; läuft nun der Riemen

über die große treibende Scheibe Q und die kleine lose

Rolle T, so treibt er durch den Trieb O das Zahnrad M und setzt

durch die Schnecken und Wurmräder die Bewegung bis zum Eingriff der Triebe in die

Zahnstangen des Aufspanntisches fort, wodurch sich dann die beiden Ständer in der

Richtung des Schnittes bewegen. Wird der Riemen von der Scheibe Q herabgeschoben, so kommt er in eine Stellung wo er nur

die beiden losen Scheiben treibt, der Maschine also keine Bewegung ertheilt. Schiebt

man ihn noch weiter, so gelangt er auf die treibende Scheibe S und die Ständer bewegen sich mit doppelter Geschwindigkeit

rückwärts.

Der Stahl U, in dem Support V

festgespannt, macht alle Bewegungen mit und längs dem Hauptschlitten B

wie bei den bekannten Hobelmaschinen; ebenso bewegt sich der Hauptschlitten B längs der Ständer C

vermittelst verticaler Schrauben auf und ab, und wird durch Stellschrauben in jeder

gewünschten Lage festgehalten. Die horizontale Welle W,

quer über dem Kopfe der Ständer, treibt vermittelst conischer Räderpaare die beiden

verticalen Spindeln, deren Muttern in dem Hauptschlitten B liegen. Die Bewegung wird ihr von dem Stirnrade X aus mitgetheilt, welches in einem Keile auf seiner Welle gleitet und so

in Eingriff mit einer von den treibenden Scheiben S und

Q aus in Bewegung gesetzten Uebersetzung gebracht

werden kann. Auf diese Art wird der Schlitten B durch

die treibenden Riemen nach Belieben gehoben oder gesenkt, wobei jedoch die oben

angeführte Frictionskuppelung N des Rades M gelöst werden muß, damit währenddem die anderen Theile

der Maschine ruhig in ihrer Stellung verbleiben.

Die Regulirung der Länge des jedesmaligen Laufes durch den Umsteuerungsmechanismus

der Maschine beruht auf folgender sinnreichen Einrichtung. Neben der treibenden

Welle H des rechtsseitigen Ständers ist eine hohle

Schraube a vermittelst der an dem Ständer

festgeschraubten Mutter b gehalten. Diese Schraube wird

durch die Zahnräder c, c in Bewegung gesetzt, von denen

das eine auf die Welle H gekeilt ist; das andere dreht sich mit einem

eingedrehten Halse in einem Ringlager an dem Ständer und bewegt die Schraube a durch einen Keil, der sich in einer Nuth derselben

schiebt.

Die Anzahl der Gänge der Schraube a steht in

Uebereinstimmung mit den Umdrehungen welche der Zahnstangentrieb machen muß, um die

ganze Länge der Bank zu durchlaufen. An jedem Ende der Schraube a sind Kuppelungs-Nasen eingearbeitet, womit sie

in die an der Spindel verstellbaren und je nach der Länge des Laufes zu

befestigenden Klauen d, d eingreift. Die Spindel e geht frei durch die Schraube a und ist oben und unten in Lagern an dem Ständer befestigt; an ihrem

unteren Theile ist ein Aermchen aufgekeilt, welches durch ein gleiches Aermchen die

Stange g in drehende Bewegung setzt und so die

Riemenführung hin und her leitet. Die Stellung der Klauen d,

d bestimmt die Länge des Laufes für den Stahl, denn in dem Augenblicke wo

die Nasen der Schraube a diejenigen der Klauen erfassen,

wird die Spindel e und durch sie die Stange g etwas gedreht und der Riemen auf die andere treibende

Scheibe geleitet.

Außer dem Stahle U können noch zwei Stähle in die

Supports h, h gespannt werden, um die Werkstücke auch

von der Seite zu bearbeiten.

Die Dimensionen der in Paris ausgestellt gewesenen Hobelmaschine sind sehr bedeutend,

denn das lichte Maaß zwischen den Ständern beträgt 8 Fuß, die Höhe zwischen der

Platte und der oberen Traverse ebenfalls 8 Fuß und die Länge des gußeisernen Bettes

24 Fuß. Ein gleich langes Stück kann noch angesetzt werden, wodurch man für den Lauf

der Maschine eine Länge von 40 Fuß erreicht.

II. Kleine Hobelmaschine.

So sehr die oben beschriebene große Hobelmaschine durch neue Bewegungsmechanismen und

Brauchbarkeit die Anerkennung der Fachmänner verdient, ebenso bemerkenswerth ist die

kleine Hobelmaschine in denselben Beziehungen. Die genaue und äußerst saubere

Ausführung, die passenden Formen und das gediegene Material findet man bei beiden in

gleichem Grade.

Die kleinere Hobelmaschine ist in den Figuren 1 bis 14 abgebildet

und zwar ist:

Fig. 1 die

vordere Ansicht mit dem Schnitt durch das Bett;

Fig. 2 die

obere Ansicht nach Entfernung der Ständer;

Fig. 3 die

Seitenansicht.

Die Figuren 4,

5 und 6 zeigen

Details des Querschlittens und des Supports (der festen Auflage);

die Figuren 7

und 8

Ansichten des Querschlittens;

die Figuren 9,

10, 11, 12, 13 und 14 Details der

Mechanismen durch welche das Fortrücken des Stahles während der Arbeit bewirkt

wird.

Die Vorrichtung zur Bewegung des Tisches ist eine der bemerkenswerthesten

Eigenthümlichkeiten dieser Maschine und zeichnet sich vor allen bisherigen

Constructionen aus. Die vielfach gebräuchliche Zahnstange ist unter dem

Aufspanntische befestigt; sie wird aber nicht durch den Eingriff des gewöhnlichen

Zahntriebes bewegt, sondern durch eine Schnecke, deren Achse in diagonaler Richtung

durch das Bett geht und hinter dem einen verticalen Ständer hervorragt. Dieselbe

wird vermittelst Uebersetzung durch conische Räder getrieben und zwar direct von der

Scheibenachse aus, welche parallel dem Bett und der Bewegungsrichtung des Tisches

liegt. Hierbei bringt die Anordnung der Riemenscheibe den Riemen und den ganzen

Bewegungsmechanismus in die bequemste Lage für den Arbeiter und gestattet das Bett

parallel mit den Drehbänken zu stellen, wodurch eine vortheilhafte Einrichtung der

Werkstätten ermöglicht wird. Der einfache Uebersetzungsmechanismus bewirkt einen

sehr sanften gleichmäßigen Gang des Tisches.

Die Treibschnecke hat vier Gänge und ist gleichsam ein kurzes Stück einer großen

stark steigenden Schraube mit so vielfachem Gewinde als die Schnecke Zähne hat.

Damit die Zähne der Zahnstange überall genau an dem Gewinde anliegen und der Tisch

keinem seitlichen Drucke ausgesetzt ist, stehen sie in einem Winkel von 5°

gegen die Mittellinie.

An beiden Seiten der Schnecke läuft die Welle in Lagern, welche an dem Bette

angegossen und durch einen die Schnecke umgebenden Trog verbunden sind. Leichte

Deckel, welche eben die Zahnstange durchlassen und Späne und Schmutz von dem

Eingriffe fern halten, bedecken den Trog. Das von den Lagern abfließende Oel kann

nur in diesen Behälter einlaufen und genügt um die Zähne in beständiger richtiger

Fettung zu erhalten. Die Schnecke darf nicht im Oel laufen, welches sonst durch die

Umdrehungen der Achse herausgeschleudert zu empfindlichen Verunreinigungen

Veranlassung geben würde. Bei dem Schnitte des Stahles ist der Druck der

Schneckenwelle gegen ein Pfannenlager gerichtet und der geringe Druck bei dem

Rückgänge des Tisches wird durch gehärtete Stahlringe auf der anderen Seite der

Schnecke unschädlich gemacht.

Die Wangen des Bettes sind zwischen den Ständern durch hohle Querrippen mit einander

verbunden; die schräge Welle durchdringt dieselben nicht und hierdurch wird der

meist beanspruchte Theil der Maschine mehr verstärkt als bei anderen Hobelmaschinen, wo solche

Rippen wegen der Uebersetzungsräder oder wegen der Schraubenspindel und des nöthigen

Raumes zum Durchlassen der Mutter nicht so günstig angebracht werden können.

Die Uebersetzung von dem mit großer Geschwindigkeit laufenden Riemen nach dem Tische

geschieht sehr einfach durch ein Paar conischer Räder und da hier die unbequeme

Anordnung anderer mit Schraubenspindeln getriebener Hobelmaschinen, wobei das Rad am

Ende der Spindel wegen des über das Ende des Bettes vorstehenden Tisches nur sehr

mäßigen Durchmesser haben darf, umgangen ist, so kann das große conische Rad so

gewählt werden, daß die zweckmäßigste Geschwindigkeit für den Tisch ohne andere

Uebersetzung erreicht wird.

Die sinnreiche Construction des Riemenwechsels ist ebenso neu wie zweckmäßig. Auf der

Welle sitzen drei Riemenscheiben; die mittlere breite ist die festgekeilte

treibende, die beiden schmalen sind Leerläufe. Auf dem hinteren Lager der Welle ist

ein Winkelarm aufgeschraubt; derselbe trägt über den Riemenscheiben drei feste

aufrecht stehende Zapfen. Um den vorderen und hinteren Zapfen drehen sich die Arme

der Riemengabeln, während der mittlere einem eigenthümlich geformten horizontalen

Umsteuerungshebel als Drehpunkt dient. Derselbe hat, wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, an

der vorderen Seite einen breiten Zahn, und an der hinteren Seite eine concentrische

durchbrochene Schleife, die ebenfalls mit einem inneren breiten Zahne versehen ist.

Diese Zähne correspondiren mit entsprechenden Zähnen und Lücken der Arme der

Riemengabeln. Die beiderseitigen Zähne des mittleren Hebels stehen so, daß die

Bewegung der einen Riemengabel beendet seyn muß, bevor die andere ihre Bewegung

beginnen kann. Der Vortheil dieser Einrichtung liegt darin, daß die Riemen bei dem

Wechsel nur eine möglichst kleine seitliche Bewegung zu machen brauchen und der eine

Riemen die treibende Scheibe bereits verlassen hat, wenn der andere angreift und die

Bewegung umkehrt; hierdurch wird alles Reiben und Pressen der Riemen vermieden und

der Wechsel läßt sich mit sehr geringer Kraft bewerkstelligen.

Die Regulirung der Länge des Laufes wird durch die auch sonst gebräuchlichen,

versetzbaren Mitnehmer an der Seite des Tisches bewerkstelligt. Dieselben wirken

mittelst eines doppelarmigen Hebels und einer Zugstange auf die Umsteuerung. Die

Lage des doppelarmigen Hebels und der Zugstange ist so, daß sie der Arbeiter bequem

erreichen und führen kann, und somit vermag derselbe die Bewegung des Tisches bei

dem Hobeln von sehr unterschiedlichen Längen rasch von der Hand umzuändern, oder beide Riemen auf

die Leerläufe zu leiten ohne das Deckenvorgelege in Ruhe zu setzen.

Die selbstthätige Bewegung des Supports beruht auf einer Construction, welche aus den

Figuren 1,

3, 6 und 7 ersichtlich

ist. In dem horizontalen Hauptschlitten zwischen den Ständern liegt eine

Schraubenspindel zur Bewegung des Supports in bekannter Art. Dicht über derselben

befindet sich eine zweite, glatte Spindel mit Keilnuth, auf welcher sich ein

conisches Rädchen schiebt. Letzteres greift in ein anderes Rädchen, das vor der

hinteren Platte der festen Auflage vorsteht und mit einem zweiten conischen Rädchen

im Inneren des Supports mit einer Schraube fest zu einem Stück verbunden ist. Auf

der verticalen Schraubenspindel zur Bewegung der Platte mit dem eingespannten Stahl

sitzt ebenfalls ein conisches Rädchen, dessen Keil sich in einer Nuth der Spindel

schiebt und welches in das oben angeführte doppelte conische Getriebe eingreift. Auf

diese Art kann also je nach der Umdrehung der oberen oder unteren Spindel dem Stahl

eine horizontale oder verticale Bewegung ertheilt werden. Um diese Bewegung

selbstthätig zu machen, wird abwechselnd auf den einen oder anderen vorstehenden

viereckigen Zapfen der Spindeln ein kleiner Trieb geschoben, der durch den Eingriff

eines Segmentes die betreffende Spindel dreht.

Das Segment erhält seine Bewegung durch ein verticales Schubstängchen voll einer

unter der Scheibenwelle liegenden Kurbelscheibe aus. Diese Kurbelscheibe hat eine

Schraube mit Drehrädchen, welche gestattet den Kurbelzapfen während des Ganges der

Maschine zu verstellen und somit den Angriff des Stahles zu reguliren; die

Einrichtung der Schraube und ihre Verbindung mit dem Kurbelzapfen ist aus den Figuren 13 und

14

ersichtlich.

Ein größeres Zahnrad (Fig. 9 und 11) mit langer hohler

Hülse liegt in einem langen Lager des Gestelles; es erhält bei dem Gange der

Maschine seine drehende Bewegung von einem am Ende der Scheibenwelle aufgekeilten

Trieb. Durch die Hülse geht eine Achse (Fig. 9 und 12), an deren vorderem

Ende eine Scheibe mit einem Zapfen und an deren hinterem Ende die Kurbelscheibe

aufgekeilt ist. Seitlich der vorderen Scheibe hängen zwei Schalthaken an dem Gestell

(Figur 10

und 11). Die

Welle mit den beiden Scheiben wird nun bei jedem Wechsel der Riemen durch die

Reibung so lange mitgenommen, bis der Zapfen der vorderen Scheibe sich an dem einen

Schalthaken fängt, d. h. sie wird jedesmal eine halbe Umdrehung machen.

Beinahe alle bisherigen Hobelmaschinen haben die Einrichtung, daß die selbstthätige

Supportbewegung von der durch die verstellbaren Knacken an dem Tische geschobenen

Auslösungsstange der Riemen geschieht. Diese Knacken werden hierdurch in äußerst

ungünstiger Weise beansprucht und setzen gleichzeitig der möglichen Spandicke sehr

beschränkte Grenzen.

Während des Rückganges des Tisches soll der Stahl etwas von dem Werkstücke abgehoben

werden; zu diesem Ende sind die Hobelmaschinen mit einer Vorrichtung versehen,

vermöge welcher sich der Theil des Supports, der den Stahl trägt, um einen Bolzen

drehen kann und wieder fest beigedrückt wird, wenn die Schnittbewegung beginnt. Bei

besseren Hobelmaschinen von größeren Dimensionen, wo der Stahl schon ein

ansehnliches Gewicht hat, brachte man bisher verschiedene Vorrichtungen an, um die

Spitze des Stahles von der gehobelten Fläche abzuheben. Bei der uns vorliegenden

Maschine ist dieser Zweck auf folgende Art erreicht. An der vorderen Seite der

hinteren Supportplatte ist um die oben beschriebenen conischen Rädchen ein

ringförmiger Raum ausgespart (Fig. 4 und 6), zur Aufnahme eines

flachen Zahnrades, welches sich um das Auge dreht, das die Nabe der conischen

Rädchen umgibt. In dieses Rad greift ein kleiner Trieb, dessen Welle durch die

Supportplatte in das Innere des Hauptschlittens reicht und dort eine Rolle mit

Schnurlauf trägt (Figur 4). Das flache Rad hat einen kurzen spiralförmigen Schlitz (Figur 8); in

demselben schiebt sich ein Gleitstück, das mit einem die verticale Supportspindel

umgebenden Rohrstückchen in Verbindung steht. Letzteres hat in dem Gusse des

Schiebers seine Führung und steht oben vor. Ein Zapfen an dem vorstehenden Ende

bewegt einen verticalen, hinter dem Supportschieber liegenden flachen Stab (Fig. 6), dessen

unteres Ende verstärkt ist und in einem Loche den Arm eines Winkelhebelchens

aufnimmt. Der andere daumenartige Arm dieses Hebels drückt die Auflage des Stahles

ab und bringt so die arbeitende Spitze außer Berührung mit der zu bearbeitenden

Fläche. Eine um das hinter der festen Auflage vorstehende Schnurrädchen geschlagene

Schnur ist längs dem Hauptschlitten und an dessen beiden Köpfen über Leitrollen

geführt, und wird durch ein an dem einen Ende angehängtes Gewicht in beständiger

Spannung erhalten. Das andere, an einem Segment befestigte Ende dieser Schnur wird

durch die Bewegungen einer Zugstange (Fig. 1 und 3), welche von einem

Bolzen der Kurbelscheibe veranlaßt sind, abwechselnd angezogen und nachgelassen. Da

diese Bewegung von einem auf die Kurbelscheibe (Fig. 13) aufgesetzten

Bolzen geschieht, so entspricht sie genau dem Wechsel in der Bewegung des Tisches.

— Um schiefe Flächen zu hobeln, muß der Support um seinen Drehpunkt gedreht

werden; in diesem Falle nimmt der Stift in dem Spiralschlitze das dünne Rad mit, die

Schnur gleitet während

dieser Bewegung um das Schnurrädchen und sobald die Maschine eingestellt ist,

reguliren sich die einzelnen Theile wieder; somit ist es für den Abhebmechanismus

einerlei, in welcher Stellung der Support zu dem Querschlitten steht.

Solche Hobelmaschinen werden von W. Sellers und Comp. in verschiedenen Abstufungen gebaut, von den

kleinsten, welche noch 20 Zoll hohe und breite Stücke hobeln, bis zu den größten für

Stücke von 6 Fuß im Quadrat; Bett und Tisch haben beliebige Längen. Die in Paris

ausgestellte große Maschine hobelte Stücke bis zu 25 Zoll Höhe und Breite bei 7 Fuß

Länge.

G. M.

Tafeln