| Titel: | Taschenuhren ohne Schlüssel, von Adolph Cohen in Birmingham. |

| Fundstelle: | Band 190, Jahrgang 1868, Nr. XCVI., S. 367 |

| Download: | XML |

XCVI.

Taschenuhren ohne Schlüssel, von Adolph Cohen in

Birmingham.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, April 1868, S.

30.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

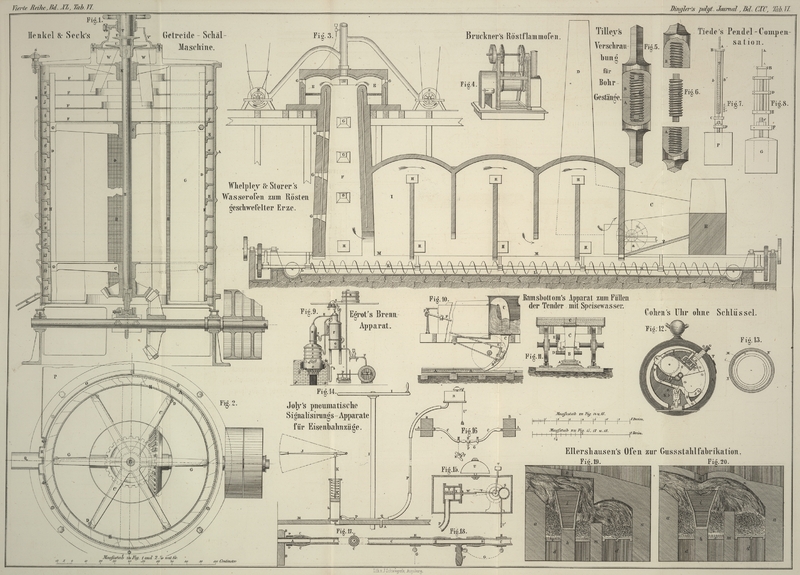

Cohen's Taschenuhren ohne Schlüssel.

Eine ganz ähnliche Einrichtung, wie sie in diesem Journale Bd. CLXXXIX S.

347 (zweites Augusthest 1868) beschrieben worden ist, finden wir in einer

Patentbeschreibung in unserer vorliegenden Quelle. Indem wir nun die Einrichtung der

Uhr von Cohen (patentirt in England am 20. August 1867), in soweit unsere Quelle

darüber Aufschluß gibt, hier zu erörtern suchen, wollen wir von vornherein bemerken,

daß wir nicht die

Absicht haben, die Priorität der Erfindung, eine Taschenuhr durch das wiederholte

Zufchließen des Deckels selbstthätig aufzuziehen, für den einen oder den anderen

dieser Constructeure in Anspruch zu nehmen, indem wir diese Angelegenheit den

Betheiligten selbst zur Entscheidung überlassen müssen.

Die Anordnung von Cohen gestattet das automatische

Aufziehen der Feder und Richten der Zeiger. In Fig 12 ist die Anordnung

der Uhr so dargestellt, wie sie sich beim Aufmachen des Deckels zeigt, und zwar in

der gegenseitigen Lage der Organe, bei welcher das theilweise Aufziehen bewirkt

werden kann, wenn der Deckel geschlossen wird; ebenso ist auch das bewegliche Rohr

o, o angedeutet, in welchem ein Stift hin und her

gezogen werden kann, um die Zeiger zu richten. An dem am Gehäuse A angebrachten Scharniere B

des Deckels befindet sich der kurze Arm a; dieser kann

gegen einen kleinen Hebel C, der um eine horizontale

Achse b drehbar und etwas verschiebbar ist, beim

Zumachen des Deckels drücken, und letzterer kann dann wieder auf ein sogen.

Zwischenstück D einwirken, das um einen Stift drehbar

ist, durch welchen es mit dem horizontalen Hebel E

verbunden ist. Dieser Hebel E, einerseits um die Achse

d drehbar, kann bei der Drehung seines anderen Endes

um einen Stift e einen gekrümmten Rechen F vorwärts führen, der in das Sperrrad G eingreift; letzteres wird sich dann im Sinne des

Pfeiles bewegen, wenn der Eingriff stattfindet. Dieses ist nur dann der Fall, wenn

der Kamm f durch Einwirkung des Hebels E auf die Feder g in das

nicht gezahnte Ende des Rechens eingreift, und so den Rechen F gegen die Zahnlücken des Sperrrades G

hindrückt. Wird aber auf den Hebel E nicht eingewirkt,

so daß dieser seine Ruhelage annehmen kann, so geht, was beim Aufmachen des

Uhrdeckels der Fall ist, der Rechen F wieder zurück,

ohne daß seine Zähne in das Sperrrad eingreifen. Das Plättchen H ist über den Hebel E

gelegt, damit dieser nicht aufwärts springen kann, und um die Reibung zwischen den

Verbindungsstücken C und D

gegen die Platine K zu beseitigen, ist ein sogen.

Frictionsplättchen I an diesen Stellen untergelegt. Es

bedarf kaum der Erwähnung, daß das Sperrrad G mittelst

einer Sperrklinke gehindert wird rückwärts oder überhaupt frei sich zu bewegen, und

daß seine Bewegung nur so lange und um so viele Zahnweiten im Sinne des Pfeiles

stattfindet, als dieß von dem Rechen F bewirkt wird.

Befindet sich also der am Scharniere angebrachte Ansatz in der Lage, wie sie in Fig. 12

dargestellt ist, so wird a beim Schließen des Gehäuses

eine Lage annehmen, bei welcher er den kleinen Hebel C

niederdrückt und zugleich etwas zurückschiebt, so daß der Hebel E in Drehung versetzt und durch Einwirkung desselben auf den Rechen

F dieser im Sinne des Pfeiles vorwärts bewegt wird.

Bei jeder solchen Bewegung macht das Sperrrad G

beiläufig eine halbe Umdrehung und zieht hierdurch die Hauptfeder theilweise auf.

Wird der Deckel des Gehäuses geöffnet, so geht der Rechen wieder in die

entgegengesetzte Lage zurück, nämlich in jene wie sie in Fig. 12 angedeutet ist,

ohne auf das Sperrrad G einzuwirken. Durch wiederholtes

Verschließen und Oeffnen des Deckels kann daher die Uhr nach und nach ganz

aufgezogen werden.

Um das Ueberspannen der Hauptfeder bei wiederholtem (abwechselndem) Schließen und

Oeffnen des Deckels zu verhindern, schließt der Erfinder die Feder in einen sogen.

Frictionsring oder Zaum M (Fig. 13) ein, und

befestigt sie nicht direct im Federhause N. Diese Art

von Zaum ist geschlitzt, so daß er sich ganz an das Federgehäuse anlehnt und allein

frei sich umdrehen kann, wenn die Feder schon vollständig aufgezogen ist; mittelst

des Häkchens i ist das äußere Ende der Hauptfeder mit

dem Zaume M in Verbindung gebracht.

Tafeln