| Titel: | Brennapparat von Egrot in Paris. |

| Fundstelle: | Band 190, Jahrgang 1868, Nr. CIX., S. 423 |

| Download: | XML |

CIX.

Brennapparat von Egrot in Paris.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, August 1868, S.

137.

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

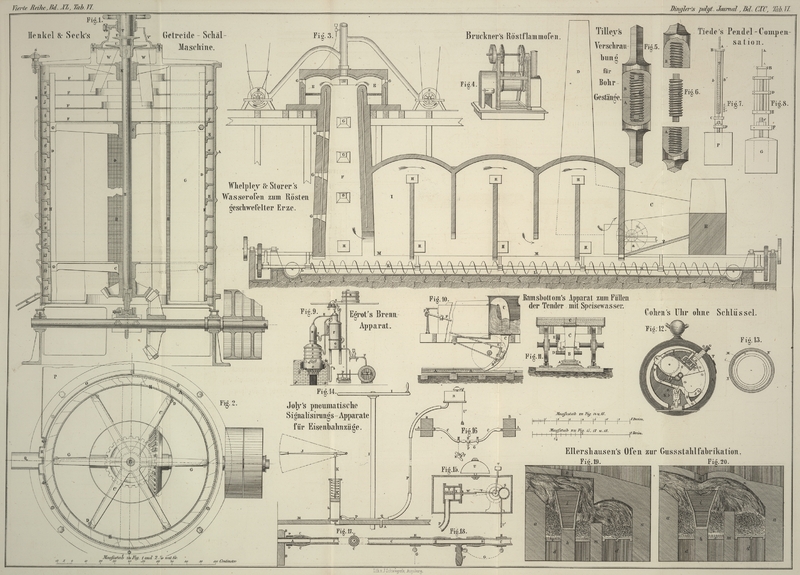

Egrot's Brennapparat.

Dieser Apparat, welcher in Havre ausgestellt war, soll sich durch geringen Umfang und

somit leichte Aufstellung, sowohl zum Brennen als zum Rectificiren, auszeichnen;

ferner ist die Verunreinigung der beiden Haupttheile, der Blase und des Condensators

(welcher durch die Maische abgekühlt wird), in der zweckmäßigsten Weise

ausgeführt.

Sie stehen beide auf einem leicht herzustellenden Mauerwerk und da nur wenig

Verbindungsröhren vorhanden sind, so bietet die Zusammmenstellung u. s. w. weniger

Schwierigkeiten als bei anderen Apparaten.

Auch soll eine erhebliche Brennstoffersparniß stattfinden, und zwar theils in Folge

des geringen Umfanges und mithin des geringen Strahlungsverlustes, theils in Folge

der eigenthümlichen Einrichtung der Zwischenböden, durch welche der Dampf getheilt

und mit dem Wein in directe Berührung gebracht wird, so daß letzterer zum heftigen

Kochen kommt und seinen Alkohol vollständig abgibt.

Nichts kann einfacher als die Arbeit dieses Apparates seyn, und da je nach der Stärke

der Weine nur zwischen drei und fünf Zwischenböden vorhanden sind, so geschieht die

Destillation ohne Druck und mithin ohne Gefahr des Ueberreißens von Wein oder

Maische.

Der zu erreichende Grad der Rectification ist ganz vom Willen des Brenners abhängig;

bei dem geringen Umfange des Apparates betragen auch die Anschaffungskosten weniger

als bei anderen, und die Leichtigkeit, womit er aus einander genommen und gereinigt

werden kann, ist von großer Wichtigkeit.

Fig. 9 stellt

den Egrot'schen Brennapparat im Aufriß dar: a ist die kupferne Blase, b

ein Heberrohr zum continuirlichen Ablaufe der Schlempe, c ein Reinigungshahn, d das Mannloch; e, f, g, h, i, l, bezeichnen die Feuerung, den Rost und

Feuercanal, welche bei Dampfheizung natürlich fortfallen.

A, A, A, ist die Colonne mit den Zwischenböden; B ist der Deckel, welcher die Rectificationssäule D trägt, E das

Verbindungsrohr mit der Dephlegmations-Schlange in dem Vorwärmers F; G ist der Condensator mit

Schlange, I das Abflußrohr.

J ist der Trichter, durch welchen der Wein in den

Vorwärmer fließt; K das Rohr, durch welches er auf den

ersten Zwischenboden gelangt. N, N, N sind Röhren und

Hähne für den Rückfluß des Lutters nach D; S, R, Z sind Maischbehälter mit Hahn und Schwimmer; T ist ein Regulatorhahn mit Zeigertafel zur

Unterstützung der Aufsicht, V der Glasverschluß, U das Abflußrohr für den fertigen Spiritus, Y die Maischpumpe.

In Bezug auf die im Original näher beschriebene, leicht zu erkennende Arbeit mit

diesem Apparate ist nur zu bemerken, daß in Folge der kurzen Einwirkung der Wärme

nur wenig empyreumatische oder übelriechende Oele zum Alkohol gelangen sollen und

daß dieser Vorzug der schnellen Arbeit mit kleinem Apparate besonders hervorgehoben

wird.

Bei armen Maischen läßt sich die Zahl der Zwischenböden leicht vermehren.

Tafeln