| Titel: | E. H.Bentall's Apparat zur Controlle und Beschränkung der Wasserabgabe aus Wasserleitungen. |

| Fundstelle: | Band 190, Jahrgang 1868, Nr. CXIV., S. 440 |

| Download: | XML |

CXIV.

E. H.Bentall's Apparat zur Controlle und Beschränkung der Wasserabgabe aus

Wasserleitungen.

Aus dem Mechanics' Magazine, September 1868, S.

208.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

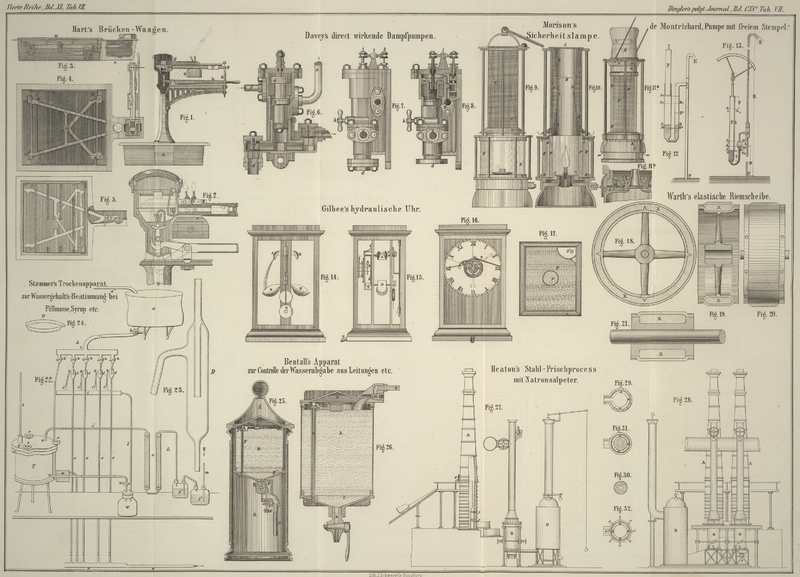

Bentall's Apparat zur Controlle der Wasserabgabe.

Bei öffentlichen Wasserleitungen mit Abgabe auf den Straßen und in den Privathäusern

haben die Unternehmer darauf zu sehen, daß die möglicherweise per Tag entnommene Wasserquantität ein gewisses normirtes Quantum nicht

übersteige, um einestheils der Wasserverschwendung seitens der Consumenten

vorzubeugen, andererseits zu verhüten, daß bei böswilligem oder nachlässigem

längerem Offenstehen der Hähne der Verlust gewisse Grenzen überschreite. Zu diesem

Zwecke wurden schon verschiedene Apparate in Anwendung gebracht, in letzterer Zeit

auch derjenige von E. H. Bentall in Heybridge

(Essex).

Fig. 25 stellt

einen solchen in Anwendung auf Straßenbrunnen dar.

In dem Inneren der hohlen Säule A hängt das cylindrische

emaillirte Blechgefäß B an seiner oberen Flansche B2 und ist mit dem

Deckel B3 luftdicht

verschlossen. Der Hut A1 dient zum ornamentalen Abschlüsse der Säule. Der untere Theil des

Blechcylinders ist durch den conischen gußeisernen Boden B′ gleichfalls

luftdicht verschlossen. In der Mitte, als der tiefsten Stelle dieses Bodens, findet

der Zu- und Ablauf des Wassers statt, und zwar durch den angegossenen Ansatz

B4, in dessen

Innerem sowohl der Zulaufcanal a als der Ablaufcanal b angebracht ist. Auf diesen Oeffnungen bewegt sich der

Vertheilungsschieber c innerhalb des an dem Theile B4 dicht

angeschraubten Schieberkastens C, in welchen letzteren

das Abzweigrohr D der Wasserleitung mündet. Der

einarmige Hebel E, welcher seinen Drehpunkt in einem an

dem Schieberkasten oder der Säule angeschraubten festen Arm hat und außen vor der

Säule einen Griff trägt, dient zur Bewegung des durch eine Stopfbüchse geführten

Schieberstängchens c′. Das Eigengewicht des Hebels hat das Bestreben, den Schieber

abwärts zu ziehen und so das Gefäß B durch den Canal a mit dem Zuleitungsrohr D

in Verbindung zu setzen. Hebt man den Hebel hoch, so bedeckt der Schieber die beiden

Oeffnungen a und b, der

Abfluß des Gefäßinhaltes nach außen findet statt und dauert so lange bis der Hebel

niedergelassen wird oder bis der Behälter leer gelaufen ist. Das Gefäß ist überall

luftdicht verschlossen; es würde sich also nur bis zu einer gewissen Höhe anfüllen,

wenn es nicht mit der Röhre F versehen wäre, deren

unteres Ende durch den Boden B1 geführt ist und so das Innere des Gefäßes mit der äußeren Luft

in Verbindung setzt. An dem oberen Ende der Röhre ist ein Muff f mit Ventilsitz und Auge für den Hebel G aufgeschraubt. Bei dem Anfüllen des Behälters hebt der

Schwimmer g′ den Hebel und schließt das

Ventilchen g; die Luft kann nicht mehr entweichen, sie

wird comprimirt bis der Gleichgewichtszustand hergestellt ist, dann hört der

Wasserzufluß auf.

In Figur 26

ist ein Reservoir für ein Privathaus im Durchschnitt

abgebildet. Der Cylinder A besteht aus verzinktem oder

emaillirtem Eisenblech; er trägt an seinem oberen Theile einen angenieteten

gußeisernen Ring mit Flansche und ist durch seinen aufgeschraubten gußeisernen

Deckel B und Boden C dicht

verschlossen. An dem Deckel B findet der Einlauf, an der

tiefsten Stelle des Bodens der Auslauf durch den eingeschraubten Hahn D statt. E ist das mit dem

Deckel verbundene Zuleitungsrohr. Unter der Einmündung desselben ist eine durch die

Schraube F verschlossene Oeffnung angebracht. Der Canal

ist von dem Speiserohr E abwärts geführt und mündet in

der Verlängerung des Loches F in den Deckel. Diese

Einmündung ist mit einem Rothgußstopfen G verschraubt,

der einen genau berechneten gebohrten Durchlaß hat, damit unter dem gegebenen

ziemlich constanten Druck der Wasserleitung per Stunde

nur ein gewisses Wasserquantum durchfließen kann. Gleich dem

Straßen-Reservoir ist auch dieses mit einer Luftröhre I nebst Schwimmer und Ventil versehen.

Durch die Oeffnung F kann die genau gebohrte

Durchlaß-Schraube G nachgesehen und nach Bedarf

durch eine weiter oder enger gebohrte ersetzt werden. Nach Versiegelung des Stopfens

F ist die Wasserleitungs-Gesellschaft

versichert, daß durch diesen Apparat kein größeres Quantum Wasser als das von ihr

regulirte entnommen werden kann.

Tafeln