| Titel: | Die amerikanische (Lamb'sche) Façon-Strickmaschine; beschrieben von Johann Zeman, Assistent für mechanische Technologie am Polytechnicum in Prag. |

| Autor: | Prof. Johann Zeman [GND] |

| Fundstelle: | Band 191, Jahrgang 1869, Nr. III., S. 6 |

| Download: | XML |

III.

Die amerikanische (Lamb'sche) Façon-Strickmaschine; beschrieben von Johann Zeman, Assistent für mechanische Technologie am Polytechnicum

in Prag.

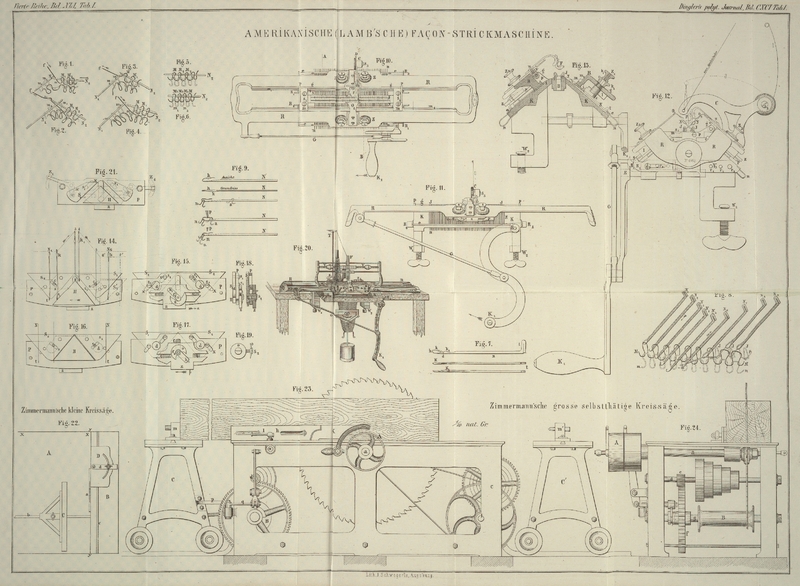

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Zeman, Beschreibung der Façon-Strickmaschine des

Amerikaners Lamb.

Sowohl die Strickmaschine von Georg Crespel als jene von

Dalton

Verhandlungen und Mittheilungen des nieder-österreichischen

Gewerbevereines, 1868, Nr. 28. – beide Rundstühle – konnten, wiewohl recht sinnreich und

ziemlich einfach construirt, einen durchgreifenden Erfolg aus dem Grunde nicht

erzielen, weil die den beiden Maschinen anhaftenden Mängel hinsichtlich des

Enger- und Weiter-Strickens, d. i. ein abwechselndes Stricken mit

weniger oder mehr Maschen resp. Nadeln, noch zu groß waren; auch mußte der Anfang

einer Arbeit mit der Hand gestrickt und auf die Maschinennadeln übertragen werden,

sowie an die röhrenförmige Maschinenarbeit erst Ferse und Fußspitze ebenfalls mit

der Hand nachzustricken waren, wollte man einen Strumpf erhalten. Dadurch konnte

aber die allgemeine Einführung einer solchen Maschine für den Familiengebrauch von

vornhinein in Frage gestellt werden, besonders wenn man noch den Mangel mechanischer

Kenntnisse in der Behandlung derselben, und den allgemein herrschenden Widerwillen

gegen Neuerungen, wie dieß auch bei den Nähmaschinen der Fall gewesen,

berücksichtigt.

Die Lamb'sche Maschine ist langgestreckt, die Nadeln arbeiten in zwei gegenüberstehenden Reihen, man kann Maschen zu- oder abnehmen und deßhalb einen

Strumpf mit Ferse und Spitze stricken.

Unter solchen Umständen dürfte diese Maschine bald eine ähnliche Verbreitung wie die

Nähmaschine finden, wenn einige ihr noch anhaftende aber nicht schwer zu entfernende

Uebelstände beseitigt, wenigstens gemildert werden, damit man mit derselben auch größere Strümpfe und mit jedem

strickbaren Material anfertigen kann.

Die Art der Bildung der Maschen mit Maschinen ist wesentlich von jener mit der Hand

verschieden.

Vor Allem hat man bei jenen so viele Nadeln nöthig, als

Maschen erzeugt werden sollen, und für ein Auf- und Abnehmen derselben muß

die Möglichkeit vorhanden seyn, frische Nadeln leicht zur Arbeit heranziehen oder bereits arbeitende

wieder außer Thätigkeit setzen zu können. Diesem Bedürfnisse entspricht Lamb's Maschine vollkommen.

Beim Stricken mit der Hand wird der Faden zuerst durch Schlingen oder Maschen auf

mehrere Stricknadeln aufgereiht und von denselben gehalten, bis man mit einer

anderen Nadel neue Maschen durch die älteren durchgezogen und auf derselben

aufgenommen hat. Dabei wird allmählich die zum Festhalten der Maschen dienende Nadel

frei, indem eine nach der anderen, nach dem Durchziehen der neuen Masche abgeworfen

wird.

In Fig.

1–6 auf Tab. I wird das Stricken mit der Hand versinnlicht. Auf der Nadel

N₁ liegen die Maschen m₁, m₂ etc. der alten

Maschenreihe; mit der Nadel N₂ wurden die zuletzt

gebildeten Maschen M₁, M₂, der neuen Maschenreihe aufgenommen (Fig. 1). Um eine weitere

Masche M zu erzeugen, fährt man mit N₂ in die äußerste Masche auf N₁ und schlingt den Faden f um diese Nadel (Fig. 2). Zieht man nun die

Nadel N₁ mit der gebildeten Schlinge durch die

Masche m₁ zurück (Fig. 3), so entsteht beim

Abwerfen der Masche m₁, wie aus Fig. 4 ersichtlich ist, eine neue Masche M.

Auf diese Art erhält man eine Maschenverbindung, wie sie in Fig. 5 von der einen und

in Fig. 6 von

der anderen Seite angesehen, sich darstellt und wie sie beim Stricken und Wirken

erzeugt wird.

Eine Handstricknadel bildet also die Maschen, welche in einer

Reihe neben einander liegen.

Ganz anders, aber mit demselben Erfolg, arbeitet eine Maschinennadel. Fig. 7 zeigt uns eine

Klappennadel in Ansicht und Grundriß in wahrer Größe. Sie besteht aus dem geraden

Theile n, dem Haken h, von

welchem der Faden stets aufgenommen wird, einer löffelähnlichen Klappe K, drehbar um das Stiftchen d, und dann dem aufgebogenen Nadelende t.

Das Kläppchen k schließt durch Auflegen auf den Haken den

darin befindlichen Faden ab, oder legt sich rückwärts auf den Nadelkörper, wo es mit

k₁ bezeichnet ist.

Figur 8 soll

nun die Arbeit einer solchen Nadelreihe versinnlichen; es fällt sofort auf, daß für jede Masche eine Nadel und daß die von einer Nadel erzeugten Maschen in einer Linie

untereinander liegen.

Denkt man sich die Arbeit im Gange, so ruhen die alten Maschen M – wie in N₁ – vorn in den Häkchen. Schiebt man die Nadel vor

– wie N₂ bis N₅, – so gleitet die Masche soweit

zurück, bis sie hinter die dadurch umgelegte Nadelklappe gelangt. Wird die Nadel wieder zurückgezogen,

dabei von einer Fadenleitung Faden zugeführt – siehe Nadel N₆ u.s.f. – und wird dieser gezwungen sich

wellenförmig zu krümmen, was die zwischen je zwei Nadeln befindlichen Drahtöfen J verrichten, so wird bei fortgesetztem Zurückgehen der

Nadel die Masche M über die durch dieselbe geschlossene

Klappe, über die frisch gebildete Fadenschlinge μ

gleiten – Nadel N₇ bis N₉ u.s.w. – und eine neue Maschenreihe

bilden.

In dieser Art etwa arbeiten die Maschinen von Crespel und

Lamb. Die mit Maschen versehenen Nadeln werden nach

und nach vorwärts geschoben, die Maschen rücken allmählich zurück, die Klappen

umlegend; haben die Nadeln der Reihe nach die äußerste Stellung eingenommen, so

rücken sie wieder in derselben Art zurück, und nehmen so lang Faden auf, als das

Häkchen nicht durch die Klappe geschlossen ist. Durch ein weiteres Zurückgehen der

Nadeln und mit Hülfe der erwähnten fixen, zwischen je zwei Nadeln befindlichen

Drähte wird der Faden gezwungen sich wellenförmig zu krümmen, so lange der

Fadenführer noch in der Nähe der bezüglichen Nadeln ist, um ein ununterbrochenes

Nachrücken des Fadens leicht zu ermöglichen; endlich gleitet die alte Masche über

die neu gebildete.

Einleuchtend dürfte es seyn, daß die Länge einer Masche von dem verschiedenen

Zurückgehen der Nadel abhängt. Je weiter die Nadel mit dem eingelegten Faden

zurückgeht, desto mehr krümmt sich derselbe aus, desto länger wird die Masche und

umgekehrt.

Bei den bekannten Wirkstühlen sowie bei Dalton's

Strumpfmaschine sind Nadeln einfacherer Form und deßhalb von erheblich geringerer

Dicke in Anwendung, wie Fig. 9 in natürlicher

Größe zeigt. Die Nadel N ist vorn einfach umgebogen und

der elastische Nadelkopf h läßt sich leicht in die

Chasse oder Kerbe k eindrücken, um ein Darübergleiten

einer Masche, und auf diese Weise ein Stricken zu gestatten, wie aus den drei

unteren Skizzen derselben Figur zu ersehen ist.Man findet Näheres hierüber in Prechtl's

technologischer Encyklopädie, Bd. XVIII S. 165.

Wenn diese Nadel hier erwähnt wird, so geschieht dieß, weil der Verfasser glaubt, daß

diese einfachere und leichter

herstellbare Häkchennadel die Klappennadel ersetzen könnte, deren größere Dicke einen weiteren

Abstand der Nadeln bedingt und dadurch die Schwierigkeit, wenn nicht Unmöglichkeit,

mit feinerem Material – wie für Zwirn- und feine Baumwollstrümpfe

– mit praktischem Erfolge zu stricken. Lamb's

Maschine liefert auch nur mit Schafwolle und gröberer

Baumwolle eine gute Arbeit. Dieses begrenzt aber ihre Anwendbarkeit für

den Familiengebrauch bedeutend, weßhalb diesem

Uebelstande ebenso wie der geringen Nadelzahl in der Maschine abgeholfen werden

muß.

Uebergehend zur eigentlichen Beschreibung dieser interessanten Maschine ist nun nach

dem bereits Gesagten des Näheren zu erklären, in welcher

Art die Nadeln die angedeutete Auf- und

Abbewegung erhalten – nennen wir diesen Mechanismus Nadelführer – und wie die Fadenleitung, ferner wie das Oeffnen der geschlossenen Nadelhäkchen, d. i.

ein Umlegen der Nadelklappen bewerkstelligt wird (Nadelöffner).

In den Figuren

10 bis 21 ist Lamb's Maschine sammt Details

dargestellt, und zwar

in Fig. 10 der

Grundriß;

in Fig. 11 die

vordere Ansicht, beide in 1/4 nat. Größe;

in Fig. 12 die

Seitenansicht der Maschine,

in Fig. 13 der

Querschnitt, nach AB (Fig. 10);

in Fig. 14 bis

19 der

Mechanismus zur Bewegung der Nadeln (Nadelführer), alle in 1/2 nat. Größe.

Fig. 20 zeigt

eine perspectivische Ansicht dieser Strickmaschine etwas älterer Construction

und

Fig. 21 das

Detail des Nadelführers derselben.Fig.

20 und 21 wurden der

französischen Instruction entnommen, welche dieser uns ebenfalls zugänglich

gemachten Maschine beigegeben ist.

Die Nadelführer.

Wie schon Eingangs erwähnt und wie aus den Figuren zu entnehmen ist, liegen die

Nadeln N in zwei Reihen gegenüber, so zwar daß zwischen

je zwei Nadeln der einen Seite eine Nadel der anderen spielt. Dieselben gleiten in

entsprechend eingefräßten Schlitzen der geneigten Seitenwände des gußeisernen

Nadelkörpers K (Fig. 13). Ueber jede

Nadelreihe schiebt sich eine Stahlschiene i, welche in

einem schwalben-schwanzförmigen Einschnitt des Nadelkörpers gehalten wird und

dadurch ein Herausziehen der Nadeln, wegen den aufgebogenen Enden t derselben, hindert. Soll aber eine etwa gebrochene

Nadel durch eine andere ersetzt werden, so ist diese Schiene i bei abgehobenem Schieberahmen R so weit

herauszuschieben, bis die betreffende Nadel freiliegt. Der unter jeder Nadel

befindliche gebogene Draht n, welcher durch die

angeschraubte Leiste e gehalten wird, dient nur dazu,

die Nadel aus der tiefsten Lage, in welcher sie ganz außer

Thätigkeit bleibt, um etwa 1/2 Zoll höher zu rücken und der Einwirkung des

Nadelführers auszusetzen. Letzterer befindet sich in der Maschine in der Mitte des

Schieberahmens R auf beiden Seiten und ist in Fig. 13 links

in der Seitenansicht, – rechts der Deutlichkeit halber weggelassen –,

und in der Vorder- und Seitenansicht der Maschine Fig. 11 und 12 zum Theile

sichtbar. Die Figuren 14 bis 17 zeigen uns denselben

in den zwei wesentlichen Stellungen von vorn und von hinten; mit Hülfe der

Seitenansicht und des Mittelschnittes (Fig. 18) werden auch die

näheren Details ohne eingehende Beschreibung erkenntlich.

Die Mittelplatte P dieses Nadelführers ist an einer

vorstehenden Leiste l des sonst ausgehöhlten

Mitteltheiles des Schieberahmens festgeschraubt, welcher durch die Drehung der

Kurbel K₁ hin – und hergleitet, also die

Nadelführer stets mitnimmt. Auf jener der Nadelkörperfläche zugekehrten Seite liegen

drei ∆ förmige Platten, und zwar das verschiebbare Mitteldreieck

„Nadelheber“

H und die beiderseits liegenden Seitendreiecke

„Nadelsenker“

S₁ und S₂,

welche in dieser Stellung zwischen dem Mittelstück eine auf- und abgehende

Nuth t₁ und t₂

freilassen. H gleitet mit den Führungszapfen f₁ und f₂ in

der Mittelnuth der Platte P, während eine etwaige

Verrückung der Seitendreiecke S₁ und S₂ nur in der Weise stattfinden kann, daß die

Nuth t₁ und t₂

stets die gleiche Breite beibehält; für diesen Zweck dienen die in S₁ und S₂

eingeschraubten Schraubchen s₁, welche in den

Spalten x der Platte P

geführt werden.

Da der Nadelführer mit der in Fig. 14 gezeichneten

Seite möglichst nahe an dem Nadelkörper vorbeigeht, so werden die Nadelenden t in die Nuth t₁, t₂ geführt, wenn die Nadeln aus ihrer Ruhelage

hinreichend gehoben und der Schieberahmen die Platten in der Richtung des Pfeiles

führt; denn etwa höher stehende Nadelenden erfaßt die linke Seitenkante von S₂ und bringt sie in die Lage der Nadel N₁. Bei der weiteren Bewegung schiebt nun die

linke Kante des Mittelstückes „Nadelheber“ die Nadeln in die

Höhe – wie N₂ bis N₃ –, worauf sie so lange in

Ruhe verbleiben, bis die linke Kante des rechten Nadelsenkers S₁ das Ende der Nadeln erfaßt und sie herabzieht (N₄ bis N₅). In analoger Art erfolgt die Nadelbewegung, wenn der

Nadelführer in einer dem Pfeile entgegengesetzten Richtung geführt wird.

Nun ist daraus leicht die oben entwickelte Nadelbewegung zu erkennen, welche

vollkommen geeignet ist, bei einer richtigen Fadenzuführung Maschenverschlingungen

der angezeigten Art zu bilden. Es wurde auch schon erwähnt, daß die Länge der Maschen von dem verschieden großen Zurückgang der Nadeln abhängt; auch hier wird der Faden oben durch die im

Bleikörper B eingelassenen, gebogenen und zwischen je

zwei Nadeln befindlichen Drähte J (Fig. 13) zurückgehalten.

Das Zurückschieben der Nadeln hängt somit nur vom

Nadelsenker ab, so daß ein Herabrücken desselben ein tieferes Herabgehen der Nadeln,

eine Vergrößerung der Maschenlänge zur Folge haben muß. Den Unterschied der Länge

der erzeugbaren kleinsten und größten Maschen kann man leicht aus Fig. 14 entnehmen, wo die

punktirte Lage von S₁ die tiefste anzeigt, welche

die Nadelsenker in Folge der entsprechenden Drehung der Stellschraube Z₁ bis Z₄

annehmen können. Z₁ ist im Durchschnitte in Fig. 13

angegeben. Lüftet man die Schraube k₁, so können

mit dem Kopfe k₂ der untere Cylinder und das

excentrisch darin steckende Zäpfchen c gedreht werden;

ein unter k₂ auf einer getheilten Scheibe sich

bewegender Zeiger g markirt die Stellung. Dieses

Zäpfchen c reicht, nachdem der cylindrische Theil durch

eine entsprechende Ausbohrung d der Platte P gesteckt wurde, in einen Schlitz s des Nadelsenkers und gestattet mit Rücksicht auf die

schon angegebene Führung desselben eine Verstellung, wobei die inneren Seitenkanten

von S₁ und S₂

stets in dieselbe Linie fallen.

Wenn nun aber die arbeitende, also mit Maschen versehene Nadelreihe außer Thätigkeit

gesetzt werden soll, so verschließt man einfach die Arbeitsnuth t₁, t₂ durch

Heben des Nadelhebers H, indem dann, wie auch aus Fig. 16 zu

ersehen, die Nadelenden unberührt von den Platten bleiben, höchstens eine oder die

andere etwas höher wie N stehende Nadel in die richtige

Lage gebracht wird. Bei der nicht stattfindenden Nadelbewegung unterbleibt die

Maschenbildung von selbst. Diese (wie gleich zu sehen) leicht bewirkte Verstellung

des Nadelführers aus der Lage der Fig. 14 in jene der Fig. 16 und

umgekehrt, ist bei der Austheilung der Nadeln in zwei nahe gegenüberstehende Reihen

unumgänglich, nothwendig, will man dabei überhaupt rundstricken, wo eine Nadelreihe nach der

anderen arbeiten muß. Diese einfache Anordnung gestattet noch jede

beliebige Abwechselung in der Arbeit der Nadelreihen, demzufolge auch die

Möglichkeit der Erzeugung verschiedener Muster.

Die bezeichnete Verstellung des Nadelhebers

H wird durch die auf der Platte P liegende Zunge z bewerkstelligt. Der mit H fest in Verbindung stehende Führungszapfen t₂, welcher gleichzeitig die Mutter der Schraube

s₂ bildet (Fig. 18), reicht auch in

den unter 45° geneigten Schlitz h₁ der

Zunge z. Bei einer Verschiebung derselben in der

Richtung α wird der Zapfen f₂ und damit der Nadelheber in die Lage von Fig. 16 und 17 gehoben,

wodurch aber ein Schließen der Arbeitsnuth t₁,

t₂ erfolgt. Wird die durch die Zäpfchen q geführte Zunge in der Richtung des Pfeiles β verschoben, so geht der Nadelheber H in die ursprüngliche Lage zurück und die Arbeitsnuth t₁, t₂ ist

wieder geöffnet. Ein etwaiges zu leichtes Verrücken der Zunge z verhindert außer dem elastischen, durch die Schraube s₂ niedergedrückten Stahlscheibchen o noch die in Fig. 11 ersichtliche

Feder f.

Dieses Oeffnen und Schließen der Nuth durch die Verrückung der Zunge z besorgen für jeden Nadelführer je zwei an den

Seitenwänden angebrachte Riegel, vorn R₁ und R₄, hinten R₂ und R₃ (

Fig. 10); es

erfüllen R₁ und R₂, R₄ und R₃ (die diagonal gegenüberstehenden Riegel), in gleicher Stellung stets dieselben Dienste bei den einander gegenüberliegenden, von einander ganz

unabhängigen Nadelleitungsmechanismen.

Diese Riegel sind auf einer vorstehenden und abgehobelten Fläche, wie in Fig. 12

V₃ für den abgehobenen Riegel R₃, an den

Seitenwänden der Maschine verschiebbar angebracht; sie erhalten eine Führung durch

eine in einem Schlitze gleitende Schraube r₃ und

einen Stift r₂; in der Bohrung r₁ ruht eine etwas vorstehende, gegen die

Riegelfläche drückende Spiralfeder. Bei einer Drehung der Kurbel um die in dem

Gestelle gelagerte Drehachse E wird mit Hülfe der

Schubstange G der gußeiserne Rahmen R auf dem Nadelkörper hin- und hergeführt. Die

Auflage desselben auf dem Nadelkörper k₁, sowie

die am Rahmen eingehobelten Führungsleisten m₁

erkennt man am Deutlichsten aus Fig. 13 und zum Theil

auch aus Fig.

12. Die entsprechend eingekerbten Platten m

ruhen in diesen Führungsleisten, und da jene mittelst vier Schrauben s₁ an dem Nadelkörper K befestigt sind, so erhält auf diese Art der Schieberahmen eine ruhige

unverrückbare Führung. Dabei wird aber die Zunge z des

vorderen Nadelführers (vom hinteren gilt Aehnliches wie oben ein für allemal

festgestellt wurde) einmal an den Riegel R₁, das andere Mal an R₄ anstoßen, wenn beide nach Innen gestellt sind. R₁ in Fig. 12 befindet sich in

dieser Lage. Im ersteren Falle kommt der Nadelheber H in

die Stellung der Fig. 14, hierauf in jene, der Fig. 16 und so

abwechselnd.

Soll aber die vordere Nadelreihe hin und her arbeiten, so

muß die Arbeitsnuth t₁, t₂ geöffnet bleiben. Man ziehe also den Riegel R₁ heraus, damit ein Anstoßen der Zunge z, ein Schließen der Nuth durch die Hebung von H

nicht erfolge.

Wenn dagegen die vordere Nadelreihe für einige Gänge abgestellt werden soll, so

schiebt man den Riegel R₁ heraus und die Zunge

z wird in der Stellung der Fig. 16 und 17 verharren,

in welche sie der Riegel R₄ gerückt hat. In Fig. 12 ist

R₁' der Riegel R₁ in der vorgezogenen Stellung, in welcher deutlich entnehmbar z unberührt bleibt.

In der richtigen Handhabung der Riegel liegt also die ganze

Schwierigkeit des Gebrauches der Maschine; merkt man sich aber die

Wirkungsart der zwei vorderen Riegel und überträgt sie für die hintere Nadelreihe

auf die diagonal gegenüberstehenden, so ist auch diese anscheinende Schwierigkeit

überwunden.

Um mit diesem Abschnitte über die Nadelführer, deren eingehende Betrachtung aber bei

der hervorragenden Rolle ihrer Thätigkeit nöthig erschien, zu Ende zu kommen,

bespreche ich noch kurz die Behandlung der Stellschrauben

Z₁ bis

Z₄.

Der schon erwähnte Zeiger g der Stellschraube zeigt auf

close (dicht), wenn der Nadelsenker am Höchsten

steht, wie S₁ und S₂ in Fig. 14 und 16, und die Maschenlänge

also die geringste wird; die Folge davon zeigt sich in der am dichtesten

ausfallenden Strickarbeit.

Zeigt dagegen der Zeiger auf loose (locker), so tritt der

entgegengesetzte Fall ein; S₁ und S₂ stehen am Tiefsten (siehe S₁' in Fig. 14); die loseste

Strickarbeit kommt zum Vorschein.

Beim Stricken sind die Stellschrauben je nach dem zur Verwendung kommenden Material

auf einen Theilstrich zwischen close und loose zu stellen; der Umfang dieses Kreisbogens ist in

25 gleiche Theile getheilt. Auf welchen Theilstrich gerade einzustellen ist, das

ergibt bald ein praktischer Versuch: für Schellwolle etwa zwischen 10 und 20, sogar

bis 25; für mittelstarke Baumwolle innerhalb 10 bis 15, für mittelfeine bis 5. Man

überzeugt sich hierbei ebenso leicht, daß Zwirn, Seide, feines Baumwollgarn nicht

leicht und mit Erfolg zu verstricken sind; die Maschenvertheilungen sind trotz der

Stellung des Zeigers auf close zu locker, dem nur durch ein Näherrücken der

Nadeln abzuhelfen ist.

Handhabung der Stellschrauben und der

Riegel.

Weil beim Rundstricken die vordere Nadelreihe von rechts nach links, die hintere von

links nach rechts arbeitet, so müssen die Stellschrauben Z₁ und Z₂ auf einen gleichen

Theilstrich gestellt werden, da die von denselben abhängigen Nadelsenker beim

Herabziehen der Nadeln wirksam und die Maschen gleich lang zu machen sind. Z₃ und Z₄

stellt man auf Null, resp. close.

Die Riegel sind alle nach Innen gestellt, aus Gründen welche im Obigen angegeben

sind.

Beim Stricken von Halbpatent, wo eine z.B. die hintere Nadelreihe, hin und her,

während die vordere nur von rechts nach links arbeitet, sind zunächst die beiden

rückwärtigen Stellschrauben Z₂ und Z₃, ferner noch vorn

Z₂ gleichzustellen, denn deren Nadelsenker

kommen zur Wirkung; Z₄ kommt auf Null. Die Riegel R₁ und R₄ vorn

bleiben nach Innen gestellt, ebenso hinten R₂; dagegen ist R₃

herauszurücken.

Arbeiten endlich beide Nadelreihen hin und her, wie bei Doppelpatent, dann müssen

sämmtliche Stellschrauben gleichgestellt werden. Die Riegelstellung ist auch leicht

zu entwickeln. Damit die vordere Nadelreihe hin- und hergeht, zieht man R₄ nach auswärts; aus gleicher Ursache ist für

die hintere Reihe der (dem Riegel R₄ diagonal

gegenüberliegende) Riegel R₃ herauszuschieben,

während R₁ und R₂ in der ursprünglichen (inneren) Lage bleiben.

Soll nun, wie beim Stricken der Ferse eines Strumpfes, nur eine z.B. die hintere Nadelreihe hin und retour stricken, so muß R₁ herausgerückt werden, um die vordere

Nadelreihe bei der nächsten Tour abzustellen; und damit die Arbeitslage des

Nadelführers hinten nicht ausgerückt werde, hat man den Riegel R₃ herauszuschieben, so daß beide Riegel rechts

nach Außen, links aber nach Innen zu stellen sind u.s.w.

Man beobachte nur die Regel, eine nothwendige Riegelverstellung 1/2 Kurbelumgang

voraus vorzunehmen. Hat man freilich die Sache weg, so verrückt man den Riegel oft

erst beim Gewahrwerden des Fehlers einer unterlassenen Riegelverschiebung und drückt

die Zunge noch an oder verschiebt letztere mit freier Hand.

Die Fadenleitung.

Der Faden kommt von einer zweckmäßig bewickelten Spule (welche der Maschine nebst

einer Spulvorrichtung und einem Haspel etc. beigegegeben wird) zunächst zum

Fadenträger C, geht durch eine Oeffnung desselben zum

federnden Stahldraht D und von diesem durch den

eigentlichen Fadenführer F zu den Nadelhäkchen, welcher

nahe an diesen durch die Bewegung des Schieberahmens geführt wird.

Es ist nämlich der Fadenführer F mit der Schraube μ an ein das Stängelchen g umfassendes Lagerstück v befestigt (Fig. 12 und

13),

welches in dem Schlitze einer den Nadelöffner O₂

tragenden Platte gleitet, und zwar legt sich derselbe je nach der Richtung der

Bewegung einmal links, einmal rechts an das Schlitzende. In Fig. 10 ist die Lage

gezeichnet, wenn der Rahmen R von links nach rechts

bewegt wird. Dadurch erhält F die richtige Lage, um

rechtzeitig Faden in die Häkchen der Nadeln zu liefern.

Diese Fadenleitung unterscheidet sich günstig von einer Anordnung der etwas älteren

Maschine von Lamb, welche Dubied und de Watteville in Couvet (Schweiz) in

den Handel brachten und wie sie aus Fig. 20 zu entnehmen

ist.

Da der Schieberahmen und der damit verbundene Fadenführer stets über den ganzen

Nadelkörper gleitet, auch wenn nur ein Theil der Nadeln arbeitet, so wird der bei

jeder Bewegungsumkehrung schlaff werdende Faden von dem federnden Drahte D gespannt und es entsteht am Rande keine übermäßig

große Fadenschlinge. Der erwähnte federnde Draht ist einigemal um einen Bolzen

gewunden und ist dessen Stellung durch den geränderten Kopf und die Schraube s₃ (Fig. 10, 11 und 12) zu reguliren.

Bei der älteren Anordnung dagegen durfte der eigentliche Fadenführer F (Fig. 20) nicht viel über

die arbeitenden, also Faden aufnehmenden Nadeln hinausgeführt werden; deßhalb mußten

sehr häufig die Conen Y aus ihrer liegenden Schraube

verstellt werden, da diese den Weg des auf der Verbindungsstange des Rahmens

gleitenden Fadenführers innerhalb bestimmter Grenzen zu halten hatten.

Im Uebrigen arbeitet die Maschine ganz gleich der neueren, wenn auch der Nadelführer

(Fig. 21)

etwas verändert erscheint; nach dem Gesagten erklärt sich die Figur von selbst.

Die Nadelöffner.

Es erübrigt noch der Klappenöffner O₁ und O₂ der Nadeln zu erwähnen, deren Anordnung und

Wirkung aus Fig.

12 deutlich ersichtlich ist. Sie sind messerförmig zugeschärft und die

gekrümmte Schneide berührt die aufsteigenden Nadelhäkchen nur soweit, um die Klappen

sicher umzulegen. Geschieht dieß bei einer oder der anderen Nadel nicht, so hilft

man durch ein Biegen derselben entsprechend nach. Während dem Stricken kommt es nur

vor, daß die Nadelöffner zufällig zugesprungene Klappen oder jene frischer Nadeln

umlegen, da dieß die auf der Nadel zurückgleitenden Maschen ohnehin bewirken.

––––––––––

Kurz wiederholt, ist also das Spiel der Maschine, ein Rundstricken vorausgesetzt,

folgendes: Die strickende Person sitzt etwas zur Rechten der Kurbel K₁; die Maschine ist

mit den beiden Zwingen W₁ und W₂ an eine feste Tischplatte befestigt. Ist der

Faden gehörig eingezogen und die Arbeit bereits begonnen, so wird durch eine

Kurbeldrehung im Sinne des Uhrzeigers der Schieberahmen auf dem Nadelkörper hin und

her geführt, damit auch die Nadelführer, die Nadelöffner und die Fadenleitung.

Erstere schieben die Nadeln der Reihe nach in die Höhe, weßhalb die Maschen hinter

die von denselben oder den vorbeistreichenden Nadelöffnern umgelegten Kläppchen

rücken. Ehe nun die Häkchen beim Retourgang der Nadeln geschlossen werden, nehmen sie von

der Fadenleitung den Faden, welcher bei weiterem Zurückgehen der Nadeln wegen der

Drehösen J wellenförmig gekrümmt wird; endlich gleiten

die alten Maschen über die gebildeten Fadenschlingen, eine neue Maschenreihe ist

gebildet. Man bringt es sehr bald dahin, 6000 Maschen per Minute zu erzeugen.

Bedenkt man ferner, daß man an beiden Seiten einer Arbeit sehr leicht nach und nach oder auf einmal

einerseits frische Nadeln zur Thätigkeit heranziehen, und andererseits eine oder

mehrere Nadeln nach abwärts, also in die Ruhelage drücken kann, so ist die

Möglichkeit und Leichtigkeit eines Zu- oder Abnehmens, des Arbeitens mit mehr oder weniger Nadeln sehr leicht

einzusehen. Ein am Schlusse vorzuführendes praktisches Beispiel wird dieß

erhärten.

In der Maschine sitzen nur 48 Nadeln auf jeder Seite, im Ganzen also 96, was zu wenig

ist, um mit nicht übermäßig starker Wolle eine genügende Breite größerer Strümpfe zu

erhalten. Es müssen jedenfalls mehr Nadeln zur freien

Verwendung kommen können, wodurch diese Maschine vielleicht zu ausgedehnt wird. Wir

sagen zur freien Verwendung, weil bei der beschriebenen Maschine ohnehin die 6

Randnadeln nicht so frei beweglich sind wie die anderen, wenn die Kurbel resp. der

Schieberahmen die äußerste Stellung links oder rechts einnimmt; die Nadelsenker S₁ oder S₂

greifen in dieser Stellung soweit vor, daß diese Nadeln nicht genügend herausgezogen

werden können, wenn man eine gefallene Masche gleich wieder aufnehmen will, was

sonst sehr leicht geschehen kann und bald erlernt ist.

Es erscheint daher die Frage gewiß gerechtfertigt, ob nicht bei dem nothwendig

größeren Abstand der dickeren Klappennadeln, die Anwendung der oben erwähnten, leichter herstellbaren und weniger leicht verletzbaren

federnden Häkchennadeln angezeigt ist. Deren geringere Dicke bedingt eine engere

Rinne im Nadelkörper und der Abstand zweier Nadeln kann, wie wir glauben, dadurch um

ein Erhebliches reducirt werden, so daß das Stricken mit Zwirn, Seide, feinem

Baumwollgarne mit praktischem Erfolge durchführbar wird, was von der jetzigen

Maschine nicht behauptet werden kann. Da diesen Mängeln abgeholfen werden muß, soll

eine allgemeine Einführung dieser Maschine für den Familiengebrauch Platz greifen,

so glaubte der Verfasser diese Anregungen hier zur Sprache bringen zu dürfen.

Indem man bei Anwendung dieser Häkchennadeln eine größere

Zahl auf die gleiche Breite der Maschine erhielte, so könnten auch größere Strümpfe

mit feinem Material gestrickt werden, bei welchen die größte Breite bis 160 Maschen verlangt.

Sollte der Einwand erhoben werden, daß mit so nahe stehenden Nadeln das Stricken mit

stärkerem Material, wie Wolle, in Frage gestellt wäre, so dürfte derselbe dadurch

entkräftet werden, daß man zu solchem Stricken nur jede zweite Nadel zur Verwendung

kommen läßt. Ein Nähern und Entfernen der zwei Drahtreihen J, zwischen welchen herab die Arbeit geht, könnte auch vorgesehen werden,

damit für diesen Fall an den Seiten der Arbeit keine verschieden lange

Maschenverschlingungen entstehen.

Ein mit dem Gleitrahmen verschiebbarer Drücker oder Preßschiene hätte das

Niederdrücken der Nadelköpfe zu bewirken, wenn die alte Masche über die im Häkchen

gehaltene Fadenschlinge zu leiten wäre; dafür entfielen die Klappenöffner u.s.w.

Der Verfasser hält eine Verbesserung der Maschine für nöthig und leicht möglich; gelingt es, an Lamb's sinnreicher Strickmaschine zweckentsprechende

Aenderungen zu treffen, so wird dieselbe einen umfassenden Gebrauch und eine

leichtere Einführung in den Haushalt finden. Vielleicht regen diese Zeilen und der

hohe Preis der Maschine (75 Thlr.) einen deutschen Industriellen zum Nachdenken

an.

Es ist hier nicht der Ort, alle Muster vorzuführen und zu beschreiben, welche mit Lamb's Maschine gestrickt werden können; hierüber gibt

die derselben beigegebene Instruction Aufschluß. Da aber die Maschine, so hübsch und

genial auch die Construction, für den allgemeinen Gebrauch doch complicirt,

jedenfalls complicirter als die Nähmaschine ist, also in der Bedienung eine gewisse,

freilich durch Uebung zu erlangende Gewandtheit erfordert, so muß die

Gebrauchsanweisung eine viel deutlichere und vollkommenere seyn. Die darin z.B.

gemachte Angabe zur Erzeugung eines Strumpfes, der wichtigsten Haushaltungsarbeit,

ist aber eine sehr mangelhafte, da darnach die Ferse mit dem Fuße durch eine Quernaht zu vereinigen ist, ohne dem Strumpfe eine

geeignete Façon zu geben. Hierdurch dürfte die Angabe einer Methode

gerechtfertigt seyn, wie man leicht auf der Maschine einen mit der Hand gestrickten

Strumpf nachahmen kann; es wird dieß auch das Verständniß der Maschine fördern.

Handhabung der Maschine.

Die Maschine wird mit Hülfe der Zwingen W₁ und W₂ an eine Tischplatte befestigt, sodann gehörig

zusammengestellt und eingeölt. Mit beigegebenen Hülfsapparaten spult man das Garn so

auf eine Spule, daß der in der Achsenrichtung abgezogene Faden leicht abgleitet. Der

mit so vorbereiteten Spulen versehene Spulenständer wird hinter die Maschine gestellt und

das Fadenende durch eine Oeffnung einer über den Spulen am Spulenständer

befindlichen Platte gezogen.

I. Beginn einer Arbeit. – Man setzt sich vor die

Maschine etwas links, damit die Drehung der Kurbel, welche stets im Sinne des

Uhrzeigers erfolgt, leicht bewerkstelligt werden kann.

1) Alle Nadeln stehen so tief als möglich; der Schieberahmen wird zuweilen in seiner

Bewegung gehemmt, wenn ein Nadelende auch nur um eine Linie verrückt und nicht hoch

genug ist, um vom Nadelführer erfaßt zu werden. Die Kurbel befinde sich links.

2) Der Riegel rechts hinter R₃ wird

herausgeschoben. R₁, R₂ und R₄ stehen nach Innen.

3) Die Stellschrauben Z₁, Z₂ und Z₃ werden auf einen gleichen Theilstrich

gestellt, Z₄ dagegen auf Null resp. close.

4) Die zur Arbeit bestimmten Nadeln werden mit Hülfe der gebogenen Drähte n in die Arbeitshöhe geschoben; die vorgeschobenen

Nadeln stehen einander gegenüber und möglichst in der Mitte.

5) Die Kurbel wird nach rechts geführt, sodann der Faden

durch die Fadenleitung gehörig eingezogen, das Ende desselben zwischen den beiden

Nadelreihen unter die Maschine geführt und so mit der linken Hand leicht gehalten.

Der federnde Draht spannt etwas den Faden.

6) Die Kurbel wird langsam nach links gedreht; beide

Nadelreihen treten in die Höhe; der von der Fadenleitung zugeführte Faden wird in

eine scharf gekrümmte Wellenlinie gebracht, indem derselbe von einer Nadel vorn zur

nächsten hinten, dann wieder nach vorn u.s.w. geht. Die Kurbel steht links.

7) Man legt auf den gekrümmten Faden einen Anschlagdraht, welcher unten mit einem

Gewichtshalter verbunden werden kann; dieser wird entsprechend belastet.

8) Der Riegel R₃ wird nach Innen gezogen. Es

stehen nun alle Riegel in der inneren Lage, die Maschine wird somit rund

stricken.

9) Z₃ kann gleich der Stellschraube Z₄, d. i. auf Null

eingestellt werden.

10) Das Fadenende, wie erwähnt gehalten, macht die Kurbel eine volle Umdrehung, der

Gleitrahmen geht hin und her. An den Nadeln hängt eine Maschenreihe, wodurch die

Arbeit begonnen erscheint. Die Kurbel steht links.

Anmerkung: Sollten bei der unter 6) angegebenen Arbeit

nicht alle Nadeln den Faden ergriffen oder es auch nur theilweise gethan haben, so

hilft man, wenn es angeht, mit einem Arbeitshaken nach, oder fängt von Neuem an, zu

welchem Behufe der verstrickte Faden herausgenommen wird. Man untersuche, ob die

betreffenden Nadelklappen von dem Nadelöffner umgelegt werden und helfe, wo es

nöthig ist, durch ein Biegen der Nadel nach. Alle nicht zur Arbeit nöthigen Nadeln

müssen in der tiefsten Lage bleiben. Bricht eine Nadel, so ist sie durch eine andere

zu ersetzen. Man übe sich nun durch ein Weiterdrehen der Kurbel in der Herstellung

eines gleichweiten Schlauches.

Bemerkt man, daß eine Masche zufällig fällt, d.h. abgleitet, ohne von der neuen

Fadenschlinge gehalten zu werden, so geht man folgendermaßen vor: Man bringt die

Kurbel an die Seite; sodann zieht man mit Hülfe des Arbeitshakens die Nadel vor, an

welcher die Masche fehlt und hebt die gefallene Masche auf das Häkchen. Die Nadel

wird noch weiter vorgeschoben, so daß die Masche hinter das umgelegte Kläppchen

kommt. Der Faden der letzten Maschenreihe wird nun in das Häkchen der wieder

zurückzuschiebenden gelegt und durch ein Zurückziehen der Nadel die aufgenommene

Masche herabgeführt. Man kann indeß auch nach dem Herausnehmen der Arbeit einen

solchen Fehler mit Hülfe einer Klappennadel verbessern, wenn man dieselbe in

ähnlicher Weise benutzt.

Zum Herausnehmen einer vollendeten Arbeit reißt man den Faden möglichst kurz ab und

dreht die Kurbel einmal; dadurch gleiten alle Maschen von den Nadeln, so daß es

nothwendig ist, das Belastungsgewicht zu halten.

II. Zu- oder Abnehmen. – Steht die Kurbel

links, so wird hinten an

einer oder beiden Seiten der Nadelreihe eine Nadel zugenommen; steht dagegen die

Kurbel rechts, so geschieht dasselbe vorn und zwar schiebt man die Nadel nächst der Arbeit vor

und faßt mit dem Arbeitshaken die Masche auf, welche sich unter der Nachbarnadel

befindet, also von dieser gerade herabgerutscht ist. Diese wird in das Häkchen der

frischen Nadel eingelegt, wobei man zu beobachten hat, daß sich die Wolle nicht

spalte. Hiernach dreht man die Kurbel und läßt sie schließlich an der anderen Seite

stehen, um bei Beobachtung der gegebenen Regel auf der zweiten Nadelreihe

zuzunehmen.

Das Abnehmen erfolgt einfach, indem man die Masche der äußersten Nadel auf deren

Nachbarnadel legt, welche also zwei neue Maschen trägt; hierauf schiebt man die

freie, außer Arbeit zu kommende Nadel ganz herab.

Hat man, wie es zuweilen vorkommt, mehr Maschen auf einmal zuzunehmen, so zieht man

die nöthigen Nadeln herauf und versieht diese weiter arbeitend mit Faden, welcher

mit Hülfe eines Kammes gehalten wird, um die Maschenbildung bei der nächsten Tour zu

ermöglichen.

Das Abwerfen einer oder mehrerer Maschen gelingt viel schneller, man zieht die betreffenden

Nadeln genügend vor und dann wieder zurück, damit die Maschen über den geschlossenen

Nadelhaken abgleiten. Zweckmäßig ist es, zur Verhütung eines Verziehens dieser

Maschen, dieselben auf einen Faden aufzunehmen.

Das Stricken eines

Strumpfes.

Nach diesen Bemerkungen kann das Stricken eines Strumpfes vorgenommen werden; dabei

beziehen wir uns an manchen Stellen einfach auf das Vorangeschickte.

Gewöhnlich und auch am Einfachsten beginnt man den Strumpf an dessen Spitze, bildet

dann den Fuß, den Keil, die Ferse, das Bein und endet mit dem Stricken eines

gemusterten Randes. Nach dem Herausnehmen des Strumpfes wird nur noch die Spitze

zugezogen, das Fadenende vernäht und die letzte Maschenreihe des Randes entweder mit

Hülfe einer gewöhnlichen Stricknadel oder mit der Maschinennadel verknüpft, damit

sie nicht aufgeht. Die Ferse aber ist vollkommen mit dem Fuße

verbunden und einem mit der Hand gestrickten Strumpf getreu nachgeahmt.

Anfangs geschah diese Verbindung, indem die abgeworfenen und auf einen Faden

gezogenen Maschen des Keiles nach und nach wieder heraufgenommen und verstrickt

wurden. Nach dem Rathschlag meines Collegen Hrn. Assistent W. Komeda werden nun die abzuwerfenden Maschen auf die gegenüberliegenden,

während dieser Periode außer Thätigkeit gesetzten Nadeln gelegt.

Bildung des Fußes. – Man schiebe beispielsweise 15

Nadeln hinten und 16 gerade gegenüberstehende Nadeln vor, und beginne die Arbeit

nach I.

Hat man, wie dort angegeben ist, einmal herumgestrickt, so steht die Kurbel links. Man nimmt nun an der hinteren Nadelreihe an beiden

Seiten eine Nadel zu. (Siehe II.) Hierauf wird die Kurbel 1 1/2 mal herumgedreht; in

Folge dessen geht der Schieberahmen hin, her und zurück. Die Kurbel bleibt somit an

der rechten Seite. Ganz in dieser Art nimmt man nun an

der vorderen Nadelreihe zu und dreht sodann die Kurbel wieder 1 1/2 mal herum,

wodurch sie nach links zu stehen kommt. Jetzt wird

abermals an der hinteren Nadelreihe zugenommen u.s.w. Dieß wiederholt sich so lange,

bis vorn 32 und hinten 33 Nadeln mit Maschen versehen sind, was einem 17 maligen

Zunehmen von je 2 Nadeln entspricht. Das Gewicht am Gewichtshalter wird, wenn es

nöthig erscheint, vermehrt. Ist die Fußspitze in dieser Weise fertig, so strickt man

zur Vollendung des Fußes 40 bis 50 mal glatt herum und läßt die Kurbel zuletzt zur

rechten Hand stehen.

Keil und Ferse. – Auf der vorderen Seite, auf

welcher die Maschenzahl um Eins geringer ist als auf der hinteren, wird neuerdings

beiderseits eine Nadel zugenommen. Durch 1 1/2 Umdrehungen bringt man die Kurbel

nach links und nimmt an der hinteren Nadelreihe 2 Nadeln

zu, wieder 1 1/2 Kurbelumdrehungen; dieses Zunehmen wird überhaupt 6 mal

vorgenommen, so daß 38 vordere und 39 hintere Nadeln arbeiten. Die Kurbel steht

schließlich links.

Diese zuletzt aufgenommenen 12 Maschen sind nun abzuwerfen; man läßt sie entweder,

wie es bei früheren Arbeiten zu geschehen pflegte, auf einen Faden aufgezogen

herunter fallen, oder sie werden beiderseits auf den 3

äußersten Nadeln der vorderen Reihe aufgelegt, so daß eine jede derselben 2

Maschen trägt. Dieses kann ohne Gefährdung der Arbeit

geschehen, weil nun die vordere Nadelreihe außer Thätigkeit gesetzt wird und nur die

hintere hin und her arbeitet. Die 6 freiwerdenden Nadeln hinten werden nach abwärts

geschoben.

Die Riegel rechtsR₁ und

R₃ werden nach Außen

gerückt, während R₂ und R₄ eingezogen bleiben.

Die StellschraubeZ₃ wird jener

Z₂ gleichgestellt.

Die Kurbel geht von links nach rechts, wobei nur die

hintere Nadelreihe arbeitet; die Umsteuerung der Nadelführer für die neue

Riegelstellung findet nun statt.

Nach 8 maligem glatten Stricken (8 mal hin, 8 mal her) der hinteren Nadelreihe steht

die Kurbel wieder rechts; hierdurch werden 16

Maschenreihen erzeugt, auf welche später zurückgegriffen wird. Man wirft neuerdings

ab und zwar 8 Maschen links, die von hinten auf die gegenüberliegenden ruhenden

Nadelhaken gelegt werden (wenn nicht das ältere Verfahren, wie oben, vorgezogen

wird); auf dieser Seite sind somit 11 benachbarte Nadeln mit zwei Maschen versehen.

Die freigewordenen Nadeln werden sofort hinabgerückt. Die Kurbel wird jetzt von

rechts nach links gedreht und ebenso auf der rechten hinteren Nadelreihe 8 Maschen abgenommen. Wir haben

hierdurch auf der vorderen Seite in der Mitte 16 Nadeln mit einer Masche und 22

beiderseits gleichvertheilte Nadeln mit zwei Maschen. Diese so eben abgeworfenen

Maschen werden wieder allmählich aufgenommen. Man nimmt vorn die zwei innersten,

also zur Mitte liegenden Maschen und legt sie in die Häkchen der beiden

gegenüberliegenden äußersten Nadeln der hinteren Reihe, so daß diese zwei Maschen

fassen. Nach einer vollen Kurbelumdrehung setzt man die Arbeit in ähnlicher Weise

fort; es werden wieder links und rechts die zwei innersten Maschen auf dieselbe Nadel wie früher gebracht und hiernach eine

volle Kurbelumdrehung vorgenommen. Dieß wiederholt sich im Ganzen 8 mal; die Kurbel bleibt

schließlich wieder auf der linken Seite. Damit bei dieser

Operation kein übermäßiges Verziehen der zurückbleibenden Maschen stattfinde, rückt

man mit den reservirten Maschen auf der vorderen Nadelreihe allmählich gegen die

Mitte nach.Dieses Nachrücken ist etwas lästig; eine wesentliche Erleichterung erscheint

dem Verfasser erzielbar, wenn zwei kleine Nadelkämme oder eine entsprechende

Zahl gebogener Nadeln, welche in die Drahtösen J

vorn eingehängt werden könnten, die abgeworfenen Maschen statt der Nadeln

der vorderen Reihe aufzunehmen hätten. Mit diesen ließen sich die Maschen

unmittelbar und sehr leicht verrücken. Die nächstens anzustellenden Versuche

sollen dieß erproben.

Vor dem Abwerfen dieser mit der inzwischen begonnenen Ferse verbundenen Maschen

wurde, wie erwähnt, 8 mal glatt herum gestrickt, also 16 Maschenreihen gebildet. Man

nimmt von diesen jede zweite der an beiden Seitenrändern liegenden Maschen und legt

sie auf einmal in die Häkchen der 8 beiderseits wieder herauszuschiebenden Nadeln,

so daß hinten neuerdings 33 Nadeln nebeneinander arbeiten werden. Die links stehende

Kurbel wird durch eine halbe Drehung nach rechts geführt,

wodurch eine Verbindung auch dieses Theiles erzielt ist. Es bleiben noch die zuerst

abgeworfenen, resp. an der vorderen Nadelreihe aufgehobenen 12 Maschen aufzunehmen.

Dieß geschieht analog dem Früheren. Auf die 2 äußersten Nadeln hinten wird je eine

Masche aufgelegt und eine volle Kurbelumdrehung zwischen jeder Aufnahme der 3 von

der hinteren Nadelreihe stammenden Maschenpaare (links und rechts eine Masche)

vorgenommen, im Gegensatz zu der Aufnahme der noch übrig bleibenden, an der vorderen

Maschenreihe erzeugten 6 Maschen. Auch diese werden je eine auf beiden Seiten auf

dieselben Nadeln wie bei den 6 vorangehenden Maschen aufgelegt, aber nach jeder

Aufnahme 1/2 Kurbelumdrehung gemacht. So oft eine Nadel frei wird, ist sie (wie

wiederholt aufmerksam gemacht wird) herabzuschieben. Jetzt ist Keil und Ferse vollendet und verbunden; vorn

sind 32 und rückwärts 33 Nadeln mit einfachen Maschen versehen, genau so viele wie

beim Stricken des Fußes. Die Kurbel steht nach der letzten halben Drehung auf der

linken Seite. – Noch ist zu bemerken, daß in

dieser Periode des Strickens die Arbeit mit der linken Hand oder mit Hülfe eines

zwischen die Maschen der hinteren Nadelreihe einzuschiebenden Nadelkammes und

angehängter Gewichte nach abwärts gezogen wird, um das Abgleiten der Maschen zu

erleichtern.

Das Stricken des Beines. – Da nun wieder ein

Rundstricken, also ein abwechselndes Arbeiten beider Nadelreihen einzutreten hat, so

werden die Riegel rechts R₁ und R₃ wieder nach Innen gerückt. Die Stellschrauben

Z₁ und Z₂

sind auf den gleichen Theilstrich (für mittelstarke Wolle nahmen wir 10), Z₃ und Z₄ dagegen auf Null

einzustellen.

Zur Vollendung einer Socke – das Stricken eines Strumpfes mit entsprechender

Wadenbreite geht wegen der geringen Nadelzahl in der Maschine nicht gut an –

wird nun 40 mal glatt herumgestrickt, so daß die Kurbel sich zuletzt an der linken Seite befindet. An der hinteren Reihe werden 2

Nadeln zugenommen, sodann wird 8 1/2 mal rund gestrickt Die Kurbel kommt nun nach

rechts; es können noch vorn 2 Nadeln zugenommen

werden und darauf wird 12 mal herumgestrickt.

Die Bildung eines Randes ist sehr leicht bewerkstelligt.

Die Masche jeder dritten Nadel wird abgehoben und auf die Nachbarnadel gelegt, so

daß 1/3 der Nadeln zwei Maschen tragen; die frei werdenden Nadeln werden

herabgedrückt. Man strickt nun 12 mal herum und nimmt endlich die Arbeit heraus. Zu

diesem Behufe reißt man den Faden beim Fadenführer F ab

und dreht die Kurbel einmal herum, wobei alle Maschen abgleiten, weßhalb mit der

linken Hand der Gewichtshalter und die Arbeit ergriffen wird.

Wie schon gesagt, ist nur noch die Spitze zuzuziehen, das Fadenende zu vernähen und

die letzte Maschenreihe des Randes zu schließen.

Verfährt man beim Strumpfstricken in der hier angegebenen Art, so erzielt man eine

möglichst vollkommene Arbeit der Maschine, deren Zweck um so besser erfüllt ist, je

weniger Handarbeit ein auf derselben gestrickter Strumpf erfordert.

Nachschrift. Damit eine und dieselbe Maschine möglichst

weitgehenden Ansprüchen bezüglich der Anwendbarkeit von verschieden starkem

Strickmaterial entsprechen kann, dürfte die Anordnung zu empfehlen seyn, das

Nadelbett zum Auswechseln einzurichten. Zum Stricken mit Wolle und starker Baumwolle

(bis Nro. 12) wäre ein Plattenpaar mit entsprechend weit abstehenden Nuthen für

stärkere Nadeln, dagegen für feine Baumwolle, eventuell Zwirn und Seide ein zweites

Plattenpaar mit enger liegenden Führungsnuthen für feinere Nadeln auf dem hierzu

geeigneten Nadelkörper zu befestigen. Hierdurch dürfte ein etwaiger Einwand gegen

die Anwendung schwächerer (also weniger Widerstand

leistenden) Nadeln beim Stricken mit starker Wolle behoben seyn, da in der That in

diesem Falle eine viel größere Inanspruchnahme der Nadeln eintritt als beim Stricken

mit Zwirn und Seide, überhaupt feinerem Strickmaterial. In allen Fällen soll

dasselbe von guter Qualität seyn, da geringere Sorten,

wenn auch geeignet mit der Hand verarbeitet zu werden, auf der Strickmaschine zu oft

reißen, wodurch nicht allein die Arbeit verschlechtert, sondern auch der nöthige

Zeitaufwand vergrößert wird.

Wie sehr das Bedürfniß nach einer Verbesserung der im Principe allseitig anerkannten

Lamb'schen Strickmaschine empfunden wird, bezeugt der

Umstand, daß der Fabrikant Hr. Carl Friedrich Lange in

Dresden bereits ein Patent in Sachsen auf Verbesserungen dieser Maschine erworben

hat, welche der Verfasser vorführen will, sobald ihm diese neue Maschine zugänglich

wird und die geschehenen Aenderungen sich als Verbesserungen bewähren.

Tafeln