| Titel: | Ueber die Anwendung des Principes der Aräometrie bei der quantitativen chemischen Analyse; von Dr. Wilhelm Gintl. |

| Fundstelle: | Band 191, Jahrgang 1869, Nr. X., S. 50 |

| Download: | XML |

X.

Ueber die Anwendung des Principes der Aräometrie

bei der quantitativen chemischen Analyse; von Dr. Wilhelm Gintl.

Vorgetragen in der naturwissenschaftlich-mathematischen Section der k. k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag am 20. April

1868.

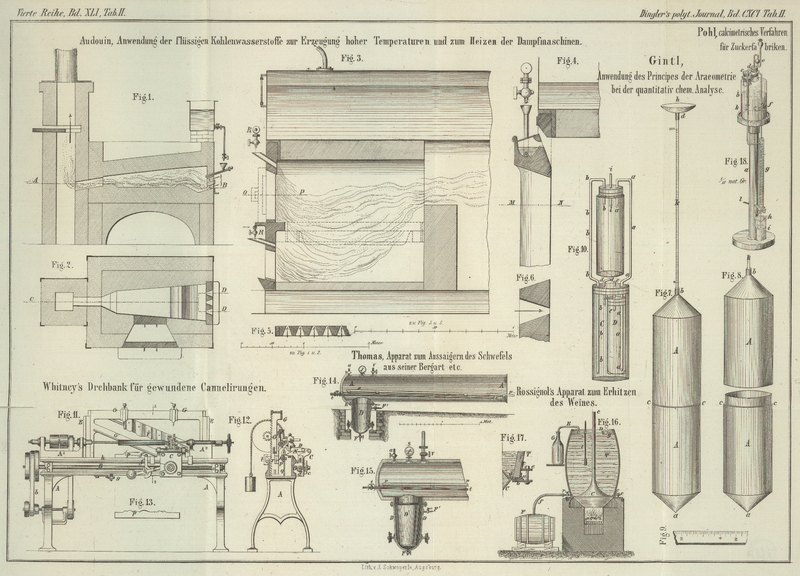

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Gintl, über Anwendung des Principes der Aräometrie bei der

quantitativen chemischen Analyse.

Es ist eine bekannte Thatsache, daß ein in einer Flüssigkeit schwimmender Körper

soviel von derselben verdrängt, daß das Gewicht des verdrängten

Flüssigkeitsantheiles gleich ist dem Gesammtgewichte des schwimmenden Körpers,

verfolgt man diese Thatsache weiter, so lassen sich aus derselben Schlüsse ziehen,

deren Richtigkeit nicht zu bezweifeln ist. Einer dieser Schlüsse ist der, daß mit

der Zunahme des Gesammtgewichtes eines schwimmenden Körpers, bei sonst ungeändertem

Volum, die durch denselben verdrängte Flüssigkeitsmenge in gleichem Verhältnisse

zunehmen, bei der Abnahme jenes, abnehmen müsse, daß sonach ein schwimmender Körper,

wenn sein Gesammtgewicht bei constantem Volum wächst, tiefer, wenn es abnimmt,

weniger tief in der betreffenden Flüssigkeit einsinken werde, als bei ungeändertem

Gewichte. Da es nun ferner bekannt ist, daß ein in eine Flüssigkeit getauchter

Körper, ein dem seinen gleiches Volumen der Flüssigkeit verdrängt, so ist klar, daß

man bei bekannter Dichte der Flüssigkeit, aus der Größe des Volums das bei einem

schwimmenden Körper eingetaucht erscheint, einen Schluß auf sein Gewicht ziehen

können muß, sowie daß man selbst bei unbekannter Dichte, sofern sich dieselbe nur

nicht ändert, an dem Verhältnisse, in welchem das in der Flüssigkeit eingetauchte

Volum eines schwimmenden Körpers von ungeändertem Volum, aber variablem Gewichte,

zunimmt oder abnimmt, auch das Verhältniß kennt, in welchem die Gewichtszunahme oder

Abnahme stattfand. Ist man sonach in der Lage, ohne Schwierigkeit die Größe des

Volums zu messen, um das ein schwimmender Körper nach einer erfolgten Belastung

tiefer einsinkt, und vergleicht man die Größen zweier solchen bei verschiedenen

Belastungen ein und desselben schwimmenden Körpers, aber ungeänderter Dichte der

Flüssigkeit, gemessenen Volumina, so hat man in dem Verhältniß dieser zueinander ein

genaues Maaß für das Größenverhältniß der beiden Belastungen. Es kommt eben Alles

darauf an, die betreffenden Volumina leicht und möglichst genau messen zu können.

Solche Betrachtungen waren es, die mich dazu veranlaßten ein Instrument zu

construiren, das den Zweck hätte für den Fall relativer Gewichtsbestimmungen zu dienen, und

in diesem Sinne, als einfacher und was das Wichtigste ist billiger, eine Waage bei

vielen gewichtsanalytischen Bestimmungen zu ersetzen vermöchte, zumal da wo es auf

absolute Genauigkeit nicht ankommt. Ich hatte hierbei vornehmlich den Vortheil des

technischen Chemikers im Auge, dem häufig keine, oder

doch selten eine gute Waage zu Gebote steht, und dem darum zu thun ist, in möglichst

kurzer Zeit und mit der geringsten Mühe, quantitative Werthbestimmungen ausführen zu

können, und gedachte dabei zumal solcher Bestimmungen die sich leicht auf

Gewichtsverluste oder Gewichtszunahmen reduciren ließen.

Das Instrument das ich zu diesem Ende construirte, und das wenn man will die

Combination eines Gewichtsaräometers mit einem Scalenaräometer darstellt, ist

folgendes: Ein hohler Metallkörper (Fig. 7, A) aus möglichst dünnem Blech gefertigt, von der Form

eines durch beiderseitig aufgesetzte Kegelstutzen geschlossenen Cylinders, ist so

eingerichtet, daß er sich etwa bei c (Fig. 8) nach Art einer

Federbüchse öffnen und schließen läßt. An seinem oberen Ende bei b (Fig. 7 u. 8) trägt er in der

Richtung der verlängerten Hauptachse stehend ein flaches leicht abschraubbares

Stäbchen k, das an einer der breiteren Flächen eine

100theilige Scala trägt. An dem oberen Ende dieses Stäbchens bei d befindet sich ein leichtes, bequem abnehmbares

Schälchen h. Die Dimensionen des Instrumentes und seiner

Theile wählt malt vortheilhaft so, daß die Höhe des Metallkörpers A (den ich „Schwimmcylinder“ nennen

will) von a–b

gemessen, im geschlossenen Zustande 23–24 Centimeter, sein Querdurchmesser 3

1/2–4 Centimeter beträgt. Die Länge des Stäbchens k hätte dann von b–d gemessen 17–18 Centimeter zu betragen. Die

Dimensionen dieses Stäbchens (das ich „Halstheil“ nennen will)

wären vortheilhaft so gewählt, daß die Breite desselben etwa 4 Millimet., die Dicke

1/2–1–1 1/2 Millimeter betrüge. Die Länge der an der Breitseite

aufgetragenen hunderttheiligen Scala kann 15 Centimeter betragen, wo dann die Länge

je eines Scalenintervalles = 1 1/2 Millimeter wird, und ist dieselbe so anzubringen,

daß der 0 Punkt der von unten nach aufwärts zu laufend numerirten Scala etwa

1/2–1 Centimeter weit über dem Ansatzpunkte des Halstheiles bei b, der 100ste Theilstrich derselben etwa 2 Centimeter

unter dem Aufsatzpunkt des Schälchens h, bei d, zu liegen kommt. Die Theilung selbst kann sich

entweder bloß auf Hundertstel beschränken, oder es kann sich dieselbe bis auf 1/4

von jedem Hundertstel belaufen, wo sie dann für gewöhnliche Zwecke hinreichend ist.

Im Allgemeinen genügt es bloß die Zehner der Scala (Fig. 9) durch Ziffern zu

markiren. Das

Schälchen h endlich ist bei einem Querdurchmesser von 2

1/2–3 Centimeter genügend groß gewählt.

Will man nun mit einem so construirten Gefäße eine Gewichtsverhältnißbestimmung

ausführen, so verfährt man in folgender Weise. Es wäre beispielsweise der

Wassergehalt einer Gyps-Sorte aus dem Gewichtsverluste zu ermitteln. Man

bringt zu diesem Ende in den Hohlraum des Instrumentes, das man ein für allemal

durch eingebrachte Schrotkörner (kleinster Gattung) soweit belastet hat, daß es im

Wasser etwas über drei Viertheile der Länge des Schwimmcylinders einsinkt, einen für

die Vornahme der Entwässerung bestimmten Tiegel und senkt nun das wohl geschlossene

Gefäß (dessen Verschluß begreiflich wasserdicht seyn muß) in ein mit Wasser

gefülltes, genügend hohes und weites Cylinderglas. Man bringt nunmehr auf das

Schälchen h des völlig aufrecht schwimmenden

Instrumentes ein für die Aufnahme der Substanz (des Gypses) bestimmtes Gefäß, etwa

ein dünnes Uhrgläschen, eine Scheibe Glanzpapieres o, d,

m, und legt nun weiters soviel seiner Schrotkörner oder Eisenfeilspäne zu,

bis das Instrument eben genau bis zum 0 Punkt der Scala am Halstheile einsinkt. Es

läßt sich dieses Einstellen auf die Marke 0, namentlich bei Anwendung seiner

Eisenfeilspäne als Belastungsmaterial, bei nur einiger Uebung leicht und mit

ziemlicher Genauigkeit erzielen, zumal wenn man in der Weise abliest, daß man das

Auge in die Ebene des Flüssigkeitsniveau's bringt, und den Moment des Erscheinens

des betreffenden Theilstriches unter dem Flüssigkeitsniveau als Normale festhält.

Hat man also durch vorsichtiges Zulegen des Belastungsmaterials eine möglichst

scharfe Einstellung auf die Marke 0 erreicht, so bringt man auf das für die Aufnahme

der Substanz bestimmte Uhrgläschen langsam und in kleinen Portionen soviel von der

zu untersuchenden Substanz (Gyps), bis das Instrument eben bis zum 100sten

Theilstrich der Scala einsinkt und diesen Stand constant beibehält. Man nimmt

nunmehr das mit der Substanz so beschickte Uhrgläschen von dem Schälchen h ab, entfernt das Instrument selbst aus dem Wasser,

trocknet von Außen gut ab und bringt, nachdem man den im Inneren des

Schwimmcylinders befindlichen Tiegel aus diesem entnommen, die auf dem Uhrgläschen

enthaltene Gypsmenge (natürlich mit Vermeidung eines Gewichtsverlustes) in

denselben, und vollführt nun auf geeignete Weise die Entwässerung der Gypsprobe.

Nach Vollendung dieser Operation dringt man den wohl erkalteten Tiegel wieder in das

Innere des Instrumentes, und senkt dieses, abermals wohl verschlossen und unter

derselben Belastung wie sie vor dem Versuche zur Einstellung auf die Marke 0 nöthig

war, in das mit Wasser gefüllte Cylinderglas. Nachdem man nun abgewartet hat, bis das Instrument, das

nunmehr, weil um den Gewichtsverlust der Substanz (des Gypses) leichter, nicht mehr

bis zur Marke 100, sondern weniger tief einsinken wird, einen constanten Stand

eingenommen hat, liest man den diesem Stande entsprechenden Theilstrich an der Scala

ab, und findet an der Anzahl der Theilstriche, um die das Instrument nun weniger

tief eingesenkt erscheint, genau die Anzahl der Procente an Wasser, die in dem

untersuchten Gyps enthalten waren. Erschiene z.B. das Instrument nun bloß bis zum

Theilstrich 70 eingetaucht, würden also 30 Theilstriche der Scala über das Niveau

der Flüssigkeit herausragen, so betrüge der gefundene Wassergehalt des untersuchten

Gypses 30 Proc.

Nach den Eingangs erörterten Betrachtungen wird die Richtigkeit des so erhaltenen

Resultates ohne Zweifel verständlich seyn. Ist das Instrument nur irgend gut

gearbeitet, ist es ferner so belastet, daß es völlig lothrecht schwimmt, und ist der

Halstheil desselben möglichst gleichmäßig, sowie die Scalentheilung richtig, so

sind, sofern die Temperatur und derart die Dichte der Flüssigkeit, mit der operirt

wird, sich zwischen dem Anfangs- und Endversuche nicht wesentlich geändert

hat, die in solcher Weise erzielbaren Resultate mehr als hinreichend genau, und mit

den mittelst einer guten Waage erreichten, gut übereinstimmend. Mit genauer

construirten Instrumenten aber lassen sich zumal dann, wenn man die Dicke des

Halstheiles etwas geringer nimmt, die Länge desselben und somit auch die der Scala

etwas größer wählt, wo dann die einzelnen Intervalle größer ausfallen und dann ein

schärferes Ablesen möglich ist, absolut genaue Resultate erhalten wenn man zugleich

die Fehlerquellen in Erwägung zieht, die Größe der Fehler bestimmt und in Rechnung

setzt. Solche Fehlerquellen sind namentlich wie schon erwähnt, Ungleichmäßigkeit des

Halstheiles, Unrichtigkeit der Scalentheilung, Schwankungen der Temperatur innerhalb

der zwischen dem Anfangs und Endversuche liegenden Zeit, Unreinheit des

Schwimmcylinders, und endlich ein Benetztseyn des über dem Flüssigkeitsniveau

stehenden Halstheiles. Was die ersten beiden Momente, als Ungleichmäßigkeit des

Halstheiles und Unrichtigkeit der Scalentheilung anbelangt, so lassen sich diese

beiden nun freilich nicht leicht vollkommen vermeiden; dagegen läßt sich ihr Einfluß

auf die Richtigkeit der Resultate vollkommen beseitigen, wenn man sich für ein

gegebenes Instrument in ähnlicher Weise, wie man das bei nicht richtig kalibrirten

Büretten zu thun genöthigt ist, auf empirischem Wege ein für allemal eine corrigirte

Scala entwirft, an der man für die gefundenen Zahlen die corrigirten Werthe abliest;

die Herstellung einer solchen corrigirten Scala bietet aber keine wesentliche

Schwierigkeit, man hat

eben nichts weiter zu thun als die einem der Scalenintervalle entsprechende

Belastung zu ermitteln und mit dieser Größe alle anderen Scalenintervalle zu

vergleichen. Schwankungen der Temperatur der Flüssigkeit während der zwischen einem

Anfangs- und Endversuche verstreichenden Zeit werden im Allgemeinen, wenn

nicht absichtlich hervorgerufen, so gering seyn, daß sie kaum irgend in die

Waagschale fallen, und für Bestimmungen, die keinen hohen Grad von Genauigkeit

fordern, werden Fehler dieser Art, zumal wenn der Zeitraum der zwischen je einem

Anfangs- und dem bezüglichen Endversuche liegt, nicht zu bedeutend ist, wohl

vernachlässigt werden können, umsomehr als sie ja ohnedieß, wenigstens theilweise,

durch die gleichzeitige und in demselben Sinne erfolgende Volumsänderung des

schwimmenden Körpers compensirt werden dürften. Wollte man indeß zum Behufe

genauerer Bestimmungen eine Correctur für derartige Fehler anbringen, so hätte man

wie begreiflich einfach die Temperaturänderung ihrem Werthe nach zu bestimmen und

die von der Größe dieses abhängige Vermehrung oder Verminderung der Dichte der

Flüssigkeit in Rechnung zu bringen. Unreinheit des Schwimmgefäßes (namentlich

allhaftendes Fett) wird sich leicht vermeiden lassen, wenn man vor dem jedesmaligen

Einsenken des Instrumentes dieses mit einem reinen Tuche abwischt und unnöthiges

Antasten mit unreinen Händen meidet, so wie sich endlich durch vorsichtiges und

allmähliches Belasten des schwimmenden Instrumentes einer Benetzung des über das

Flüssigkeitsniveau reichenden Halstheiles wird vorbeugen lassen.

Obwohl sich, wie erwähnt, das Instrument zur Durchführung von relativen

Mengenbestimmungen überhaupt und sohin für die Durchführung von analytischen

Bestimmungen der verschiedensten Art anwenden läßt, so daß man in dem Besitze eines

solchen Instrumentes, zumal wenn man gewisse, das Verfahren freilich mitunter

complicirende Kunstgriffe zu Hülfe nehmen will, einer Waage völlig zu entbehren

vermag, so möchte ich doch besonders darauf hinweisen, daß sich dasselbe vornehmlich

zur Anwendung für die so häufig vorkommenden Kohlensäurebestimmungen

(Braunsteinprüfungen etc.) empfiehlt, weil es selbst nicht ganz exact gehandhabt,

bei für die Praxis völlig zureichender Genauigkeit der Resultate eine raschere und

leichtere Ausführung der Bestimmungen gestattet, so daß es in diesem Sinne, dem

praktischen Chemiker sowohl wie dem Soda-, Potaschen- und

Zuckerfabrikanten u.a.m. ein gleich brauchbares Hülfsmittel wird. Um speciell

Bestimmungen dieser Art bequem ausführen zu können, schien es mir nöthig einen

besonderen Kohlensäure-Bestimmungsapparat zu

construiren, der bei möglichster Einfachheit den bekannten Formen an Brauchbarkeit

gleichkäme Besonders zu

berücksichtigen war hierbei, daß der betreffende Apparat sich leicht und ohne

Verzicht auf genügende Dimensionen in das Instrument einschließen lasse, und

zugleich eine möglichst tiefe Lage des Schwerpunktes desselben nicht wesentlich

alterire, der Stabilität des Schwimmens also keinen Eintrag thue. Indem ich glaube,

daß der zu diesem Ende von mir construirte Apparat diesen Anforderungen entspricht,

gebe ich nun eine Beschreibung desselben. Zwei cylindrische Glasgefäße B und C (Fig. 10), durch gut

schließende Korkpfropfen verschließbar, sind mittelst der durch Bohrungen der

Pfropfe hindurchgehenden, gut eingepaßten Glasröhren a, a,

a und b, b, b mit einander so verbunden, daß

das kleinere B über dem weiteren C gestellt und getragen wird. Beide Röhren a, a,

a sowohl wie b, b, b münden in das Gefäß B unmittelbar unter dem Pfropfen; während aber b, b, b frei in das größere Gefäß C hineinragt und hier nahe beim Boden des Gefäßes mündet, führt das Rohr

a, a, a, nachdem es den Pfropfen des Gefäßes C durchsetzt hat, in ein kleineres eben auch durch einen

Pfropfen verschließbares Gefäß D, und reicht bis nahe an

den Boden dieses Gefäßes. Durch ein zweites kurzes Röhrenstück e, e communicirt dieses Gefäß D mit der äußeren Atmosphäre, während es andererseits, wenn die Pfropfen

aufgesetzt werden, durch diese Röhrenverbindungen gehalten, in das Innere des

Gefäßes C etwas excentrisch zu stehen kommt. Durch das

stumpfwinkelig gebogene Rohr d, d, d wird für das Gefäß

C, durch das gerade Röhrenstück i, i für das Gefäß B die

Verbindung mit der äußeren Atmosphäre hergestellt. Der Zwischenraum zwischen den

Gefäßen B und C muß so

gewählt seyn, daß man das Gefäß B, während man den

Pfropfen desselben festhält, bequem abnehmen kann. Soll der Apparat gebraucht

werden, so füllt man das Gefäß D bis etwa über die

Hälfte mit conc. Schwefelsäure (beziehungsweise mit conc. Salpetersäure), den durch

das Gefäß D nicht erfüllten Raum des Gefäßes C mit Chlorcalciumstückchen, in das Gefäß B aber bringt man etwas Wasser und setzt nun sämmtliche

Pfropfen auf.

Um nun eine Kohlensäurebestimmung mittelst des früher besprochenen Instrumentes

auszuführen, verfährt man in folgender Weise: Man bringt den, wie oben angegeben,

gefüllten Kohlensäurebestimmungs-Apparat in den Hohlraum des Instrumentes,

verschließt dieses, setzt das für die Aufnahme der zu untersuchenden Substanz

bestimmte Uhrgläschen oder dergl. auf, senkt das Instrument in den mit Wasser

gefüllten Cylinder und belastet noch so weit, bis es zur Marke 0 der Scala einsinkt.

Man legt nun wieder auf das Uhrgläschen vorsichtig soviel von der zu untersuchenden

Substanz auf, bis das Instrument bis zum Theilstrich 100 der Scala einsinkt. Die so

abgemessene Substanz bringt man nunmehr in das Gefäß B

des inzwischen wieder aus dem Instrumente entnommenen

Kohlensäurebestimmungs-Apparates, setzt den Pfropfen desselben alsdann wieder

gut auf, und schließt die Außenmündung des Röhrchens i,

i mit einem kleinen Wachspfröpfchen. Saugt man nun mittelst eines an das

Rohr d, d, d angesetzten Kautschukschlauches vorsichtig

Luft aus dem Gefäße C, so steigt die Säure aus dem

Gefäße D durch das Rohr a, a,

a nach aufwärts, gelangt so in das Gefäß B und

in Berührung mit der zu zersetzenden Substanz, während die durch die Zersetzung frei

gewordene Kohlensäure durch das Rohr b, b, b in das

Gefäß C gelangt, und nachdem sie durch das in diesem

enthaltene Chlorcalcium getrocknet wurde, durch d, d, d

entweicht; oder sie tritt, wenn man nach dem Saugen die Mündung von d, d, d verschließt, durch das Rohr a, a, a in das Gefäß D und

entweicht, durch den Rest der in diesem Gefäße enthaltenen Schwefelsäure getrocknet,

durch das Rohr c, c. Nachdem so die Zersetzung der

betreffenden Substanz völlig erreicht ist, entfernt man durch Saugen bei d, d, d, während das Wachspfröpfchen bei i, i entfernt wird, oder durch Saugen bei c, c, während i, i

geschlossen bleibt, den Rest der Kohlensäure aus dem Apparate, bringt denselben,

nachdem er gehörig erkaltet ist, wieder in das Instrument, senkt dieses gehörig

verschlossen und unter derselben Belastung, wie sie vor dem Versuche zum Einsenken

auf die Marke 0 nöthig war, in die Flüssigkeit, und liest, nachdem dasselbe einen

constanten Stand angenommen hat, an der Scala den Theilstrich ab, bis zu welchem das

Instrument nunmehr einsinkt. Die Anzahl der Theilstriche, die über dem

Flüssigkeitsniveau erscheinen, ist gleich der Anzahl der Procente an Kohlensäure in

der untersuchten Substanz.

Es mögen hier die Resultate einiger vergleichenden Bestimmungen, die ich mit dem in

Rede stehenden Instrumente angestellt habe, einen Platz finden.

In einer Probe calcinirter Soda, deren Kohlensäuregehalt ich mittelst eines Geißler'schen Kohlensäurebestimmungs-Apparates auf

dem Wege der Wägung = 39,75 und 39,48 Proc. bestimmt hatte, fand ich mit dem in Rede

stehenden Instrumente 39,5 Proc. CO².

In einer Probe kohlensauren Kalkes fand ich an der Waage den Gehalt an Kohlensäure =

41,9 Proc., an dem Instrumente = 41. 5 Proc.

In einer Probe verdorbener caustischer Magnesia betrug der an der Waage ermittelte

Kohlensäuregehalt 4,48 Proc., am Instrumente fand ich 5 Proc.

Den Silbergehalt in reinem äpfelsaurem Silberoxyd fand ich an der Waage = 62,14

Proc., an dem Instrumente = 61,5 Proc.

Den Aschengehalt eines Druckpapieres fand ich an der Waage = 0,87 Proc., am

Instrumente = 1 Proc.

Obwohl die sämmtlichen angeführten Zahlen an einer corrigirten Scala abgelesen sind,

so dürften sie doch einen genügenden Beleg für die Brauchbarkeit des Instrumentes

abgeben, und das umsomehr als die Differenz der abgelesenen gegen die gefundenen

Werthe durchschnittlich nicht mehr als 0,3, im Maximum 0,5 Proc. betrug.

Schließlich will ich nur noch auf einige Aenderungen aufmerksam machen, die sich an

dem Instrumente, für das ich mit Hinblick auf seine Verwendbarkeit zur Bestimmung

relativer Mengenverhältnisse den Namen „Procentometer“

vorschlagen möchte, mit Vortheil werden anbringen lassen. So wird es beispielsweise

ganz vortheilhaft seyn, wenn man am Ende des Halstheiles statt des einfachen

abnehmbaren Schälchens h ein leichtes, feststehendes

Schälchen anbringt, das zur Aufnahme des zur Einstellung auf den 0 Punkt der

Procentscala erforderlichen Belastungsmateriales zu dienen hätte, während sich als

Träger für das zur Aufnahme der Substanz bestimmte Gefäß, an dem ein wenig über

dieses fixe Schälchen hinausragenden Halstheile ein Drahtkreuz oder dergleichen zu

befinden hätte. Deßgleichen dürfte es von Vortheil seyn, an dem Unterende des

Schwimmcylinders ein kleines Häkchen anzubringen, das für den Fall der Bestimmung

specifischer Gewichte fester Körper, die sich ja als relative Bestimmungen mit dem

Procentometer gut ausführen lassen muß, zur Befestigung eines kleinen Schälchens zu

verwenden wäre. Besonders hervorzuheben scheint mir indeß das zu seyn, daß man, da

man ohnedieß gut thun wird, sich mindestens 2 scalentragende Halstheile, vielleicht

von verschiedenen Dimensionen zu dem Instrumente anzuschaffen, die sich natürlich

bequem auswechseln, und also etwa bei b,

Fig. 7 und

8,

aufschrauben lassen müssen, sich außer dem die hunderttheilige Scala tragenden noch

einen zweiten Halstheil anfertigen läßt, der seiner ganzen Länge nach in nicht zu

kleine, gleiche und möglichst gleichwertige Theile getheilt ist, deren Zahl eine

beliebige seyn kann. Die Anwendbarkeit eines solchen wird aus folgender Betrachtung

klar: Denkt man sich das Instrument vor der Ausführung eines Versuches in einer

Flüssigkeit schwimmend u. z. so, daß es beispielsweise zum Theilstrich 10 der

aufwärtslaufend numerirten Scala eingesunken erschiene, hätte es sich dann, nachdem

man etwa im Falle einer Kohlensäurebestimmung die zu untersuchende Substanz

aufgelegt hat, zum Theilstrich 126 eingestellt, und wäre endlich der Stand

desselben, nachdem die Kohlensäureabscheidung vollzogen worden, beim Schlußversuche bei 69 gefunden

worden, so wäre offenbar die dem Gewichte der zu untersuchenden Substanz

entsprechende Anzahl der Scalentheile = 116, die dem Gewichte der von Kohlensäure

freien Substanz entsprechende = 59, sonach die dem Gewichte der abgeschiedenen

Kohlensäure entsprechende = 57 Scalentheilen, aus welchen Zahlen man mittelst des

Ansatzes 116 : 57 = 100 : x an dem x eben auch die gesuchte Menge der Kohlensäureprocente

findet. Wie man sieht, kann man auf diese Weise, freilich nicht ohne Rechnung, zu

dem gleichen Resultate gelangen, wie bei Anwendung der Procentscala, nur mit dem

Unterschiede, daß man das Einstellen auf bestimmte Punkte der Scala, das man bei

Anwendung der 100theiligen Scala beachten muß, gänzlich erspart, und sich bloß auf

das Ablesen der betreffenden jeweiligen Stände zu verlegen hat. So adjustirt kann

das Instrument selbst in der Hand weniger Geübter, denen das Einstellen auf eine

bestimmte Marke Schwierigkeiten machen könnte, zum Zwecke relativer Bestimmungen

eine Waage völlig ersetzen.

Tafeln