| Titel: | Ueber den von Rossignol in Orleans erfundenen Apparat zum Erhitzen des Weines behufs seiner Conservirung. |

| Fundstelle: | Band 191, Jahrgang 1869, Nr. XV., S. 75 |

| Download: | XML |

XV.

Ueber den von Rossignol in Orleans erfundenen Apparat zum Erhitzen des Weines behufs seiner

Conservirung.

Aus Armengaud's

Génie industriel, October 1868, S. 201.

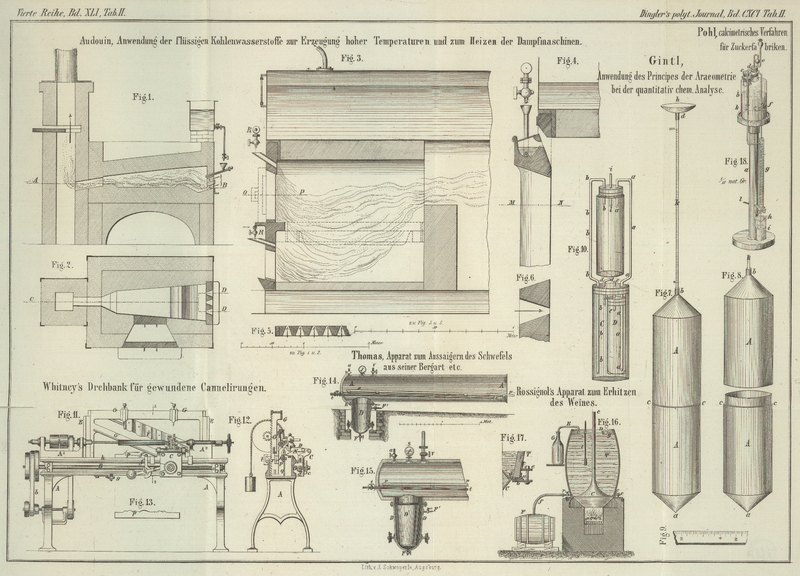

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Rossignol's Apparat zum Erhitzen des Weines.

Die folgende, dem Journal de l'Agricultur entnommene

Beschreibung des Rossignol'schen Apparates, von Pasteur verfaßt, ist durch nachstehende Bemerkungen von

J. A. Barral eingeleitet:

„Bekanntlich hat Pasteur nachgewiesen, daß alle

im Weine lebenden und sich vermehrenden Vegetationen, welche die Krankheiten

desselben verursachen, bei einer Temperatur von höchstens 45° C. zu

Grunde gehen. Wird demnach der Wein durch seine ganze Masse hindurch bis auf die

erwähnte Temperatur erhitzt, so conservirt er sich nun ohne Veränderung, selbst

wenn er jener Temperatur nur einige Minuten lang ausgesetzt war. Pasteur's Beobachtungen zufolge wird bei diesem

Wärmegrade den Kryptogamenkeimen, welche die Quelle der Krankheiten der

verschiedenen Weinsorten bilden, jede Lebensfähigkeit entzogen.“

„In dem Werke Pasteur's: „Untersuchungen über den Wein, über seine Krankheiten

und deren Ursachen, sowie über ein neues Verfahren zu seiner

Conservirung etc.“

Études sur le vin, ses maladies, causes

qui les porvoquent, procédés nouveaux pour le

conserver et le vicillir. Paris 1868, Victor

Masson. sind die vollständigen Beweise für dieß Alles geliefert. Das Erhitzen

der gefüllten Flaschen in einem Wasserbade ist ganz leicht; aber ein praktisches

Verfahren zum leichten und ohne große Kosten ausführbaren Erhitzen großer

Weinmassen mußte noch aufgefunden werden. In einer später erschienenen

Broschüre über den Weinessig bemerkt Pasteur, daß

diese Aufgabe in Frankreich, in Spanien, in Oesterreich und selbst in den

Vereinigten Staaten in verschiedenartiger Weise bereits gelöst wurde. Unter

sämmtlichen Einrichtungen dürfte jedoch das von Louis Rossignol in Orleans erfundene System die Beachtung der

Weinproducenten und Weinhändler am meisten verdienen. Auch dürfte sich dieser

Apparat gut zur Behandlung des Essigs eignen, um die in demselben so häufig

auftretenden und ihn verderbenden „Essigälchen“ zu

vernichten. Wir geben im Nachstehenden die Beschreibung des Apparates nach Pasteur's Worten.“

Mittelst des Rossignol'schen Apparates, welcher 140 Frcs.

kostet, vermag man per Stunde 6 Hektoliter Wein mit

einem Kostenaufwande von 10 bis 12 Centimes per

Hektoliter zu erhitzen. Eine Herstellung desselben in größerem Maaßstabe würde

übrigens leicht seyn. Wie Fig. 16 zeigt, besteht er

wesentlich aus einem Fasse T, dessen einer Boden

weggenommen und durch einen äußerlich mit reinem Zinn verzinnten kupfernen Kessel

C ersetzt worden ist, welcher in eine, durch das Faß

hindurchreichende und an ihrem oberen Ende c offene

Röhre ausgeht.

Der Wein wird in das Faß gegossen und nimmt den zwischen den Dauben und dem Kessel

befindlichen Raum ein; der Kessel wird mit Wasser gefüllt und durch einen

Circulirherd erhitzt. Das Wasser darf die Siedetemperatur niemals erreichen, sondern

wird nur wenig höher erhitzt, als der Wein überhaupt erhitzt werden muß; die

Temperatur desselben wird durch das Thermometer t

angezeigt. Der Kessel braucht nicht entleert und nicht von Neuem gefüllt zu werden;

dasselbe Wasser wird fortwährend benutzt. Am besten ist es, wenn die Röhre c, sobald das Wasser die angegebene Maximaltemperatur

erreicht hat, zur Hälfte oder zu drei Viertel gefüllt ist. Mittelst eines am unteren

Ende des Fasses angebrachten Hahnes r wird der heiße

Wein auf Gebinde F abgezogen; zu diesem Zwecke verbindet

man einen weiten Kautschukschlauch f mit dem Hahne.

Nachdem das Faß T entleert ist, füllt man es von Neuem,

um die Wärme des Herdes und des bei der vorigen Operation erhitzten Wassers

möglichst auszunutzen.

Muß das Heizen aus irgend einem Grunde zeitweilig unterbrochen werden, so ist es zu

empfehlen, den Apparat mit Wein anzufüllen. Müßte diese Unterbrechung lange währen,

z.B. ein Jahr, so würde es vorzuziehen seyn, ihn mit Wasser zu füllen und dieses

anfangs zu erhitzen, um es vor dem Verderben zu schützen.

Das von Rossignol zur Verbindung des unteren Theiles der

Tonne mit dem Kessel (so daß der Apparat gut gedichtet wird) angewendete Verfahren ist zuverlässig und

ziemlich leicht auszuführen. Ein ringförmiger Streif von verzinntem Kupfer a, Figur 17, ist so an den

Kessel angelöthet, daß er etwas hervorsteht; er liegt zwischen zwei anderen

ähnlichen Reifen, deren einer b aus starkem Eisenblech

besteht, während der andere d aus Kautschuk von 1 bis 2

Centimet. Dicke angefertigt ist. Die Tonne ruht mit den Rändern der Dauben auf dem

Kautschukreif. Ein eiserner, etwas in das Holz der Dauben eingelassener Reif c ist an mehreren Stellen seines Umfanges mit

angenieteten Winkeleisen e versehen, welche mit dem

starken, breiten Eisenreif b durch Schraubenbolzen

verbunden sind; werden letztere angezogen, so wird der Kautschuk zwischen dem Holze

der Dauben und dem am Kessel festgelötheten Ringe a

zusammengequetscht, wodurch man einen hermetischen Verschluß erzielt.

Anstatt den Reif c, welcher die mit Schraubenbolzen

versehenen Winkeleisen trägt, in die Dauben einzulassen, würde es vorzuziehen seyn,

denselben durch einige verticale Eisenstreifen mit dem über dem mittleren

ausgebauchten Theile der Tonne befindlichen Reife zu verbinden. Auch könnte man der

Tonne die etwas conische Form einer Kufe geben, wodurch man den Vortheil einer

größeren Heizfläche der oberen Kesselwandungen erzielen würde.

Endlich könnte man mittelst verschiedener Anordnungen die Fläche der mit dem Weine in

Berührung kommenden Kesselwandungen vergrößern. Durch die um den Kessel circulirende

Feuerung wird viel Brennmaterial erspart.

Ferner wäre es zu empfehlen den Reif b, welcher den

ganzen Apparat trägt, auf Backsteinen ruhen zu lassen und den im Herde liegenden

Theil des Kessels tiefer zu machen; der Kautschukring würde dann nicht so heiß

werden. Wie indessen die Erfahrung bewiesen hat, hält sich dieser Reif sehr

lange.

Da sich der Wein in Folge von Temperaturerhöhung ausdehnt, so füllt Rossignol die Tonne vor dem Erhitzen nicht vollständig;

daraus folgt, daß der Wein mit einem gewissen Volumen Luft in Berührung gebracht

wird.

Nun bemerkt aber Pasteur in seinem erwähnten Werke, daß

dieser Uebelstand stets vermieden werden muß, sobald es darauf ankommt den Wein

nicht in seiner Farbe oder seinem Geschmack durch eine rasche Oxydation zu

verändern, welche ihm ein künstliches Altern verleiht.

Diese Art von Altern des Weines muß man aber in der Regel zu vermeiden suchen, zumal

dasselbe von einem eigenthümlichen Geschmack begleitet ist, welcher sich niemals

zeigt wenn der Wein bei Luftabschluß eine ganz kurze Zeit lang erhitzt wird. Durch letzteres

Verfahren wird der Wein unveränderlich und seine Farbe modificirt sich nicht; häufig

erhält er sogar mehr Glanz, ohne daß er einen anderen Geschmack annimmt, welcher nur

etwas weicher wird, indem die Wärme ein mehr oder weniger

beträchtliches Volum der im Weine aufgelösten Kohlensäure austreibt.

Die Tonne würde sich ganz füllen lassen, wenn man in ihrem oberen Boden D ein aus Glas oder Weißblech bestehendes Winkelrohr E anbrächte, durch welches der überfließende Wein in ein

daneben stehendes Gefäß G geleitet wird.

Der Wein kann aber auch nach dem Abziehen auf die Gebinde einer raschen Oxydation

ausgesetzt seyn. Es handelt sich hier nicht um die Einwirkung der Luft auf den Wein

während seines Ablaufens aus dem Kautschukschlauche F.

In Folge der Schnelligkeit, womit die Fässer sich füllen, wird der Einfluß der Luft

auf heißen und gut gespundeten Wein auf ein Minimum reducirt; mit dem allmählichen

Erkalten des Weines entsteht aber im Fasse ein leerer Raum, der sich mit einem

entsprechenden Volum Luft füllt, welche durch die Dauben und deren Fugen eindringt.

Der Sauerstoff dieser Luft löst sich im Weine auf und oxydirt ihn; deßhalb füllt Rossignol die Fässer nach dem Erkalten mit Wein auf,

welcher erhitzt worden ist.

Will man auch die Einwirkung dieses neuen Antheiles atmosphärischer Luft vermeiden,

so braucht man nur das Faß unmittelbar nach dem Einfüllen des heißen Weines mit

einem Gefäße zu verbinden, welches heißen oder auch vorher erhitzt gewesenen kalten

Wein enthält. Diese Verbindung läßt sich bequem mittelst eines Kautschukrohres

herstellen, welches man an ein neben dem Spunde g in den

Deckel des Fasses gestecktes Metallröhrchen befestigt. Indem das Faß erkaltet, füllt

es sich von selbst voll und man nimmt dann das Metallröhrchen weg und verschließt

die Oeffnung rasch mit einem kleinen Holzspunde.

Fässer welche in dieser Weise gefüllt sind, können die weitesten Reisen aushalten,

können über Land und Meer transportirt und um die Erde mitgenommen werden, ohne daß

der Wein im Geringsten erkrankt. Darnach läßt sich der Einfluß beurtheilen, welchen

dieses so einfache und so wenig kostspielige Verfahren auf den Weinhandel aller

Weinländer ausüben muß.

Zu diesem Vortheile kommen noch andere von vielleicht nicht geringerer Bedeutung. Die

Weine können beliebig lang auf den Fässern liegen bleiben, ohne abgezogen werden zu

müssen. Ferner lassen sie sich in Vorrathsgewölben ebenso gut aufbewahren, als in

eigentlichen Kellern.

Pasteur ist überzeugt, daß die Benutzung der Keller, also

die Aufbewahrung der Weine in Räumen von niedriger Temperatur, hauptsächlich durch

die Nothwendigkeit, dieselben vor Krankheiten zu beschützen, Verbreitung gefunden

hat. Wenn der Wein auf angegebene Weise zur Conservirung auf unbegrenzt lange Zeit

vorbereitet worden ist, so kann man die Keller entbehren. Dasselbe gilt nach Pasteur's Ansicht von dem häufigen Umfüllen und Abziehen

etc., welches die Eigenschaft der Weine, leicht zu verderben, bedingt.

Rossignol hat in seinem Apparate bereits über fünfhundert

Stückfaß Roth- und Weißwein, namentlich aus dem Orléanais, der

Charente und der Gironde (Saint-Emilion) behandelt. Die Weine conserviren

sich auf's Vollkommenste und klären sich sehr leicht; umgeschlagene (fette oder

saure) Weine erhält er nicht mehr.

Nach Rossignol's Versicherung bleiben die ordinärsten

Sorten, welche am leichtesten trübe werden und umschlagen, bis zum letzten Liter

klar, selbst wenn vierzehn Tage oder sechs Wochen verstreichen, bevor ein Faß leer

wird.

Tafeln