| Titel: | Die Dampf-Winde von Joseph Corradi, Ingenieur in Marseille. |

| Fundstelle: | Band 191, Jahrgang 1869, Nr. XX., S. 108 |

| Download: | XML |

XX.

Die Dampf-Winde von Joseph Corradi, Ingenieur in Marseille.

Nach dem Practical

Mechanics' Journal, October 1868, S. 204 bearbeitet.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

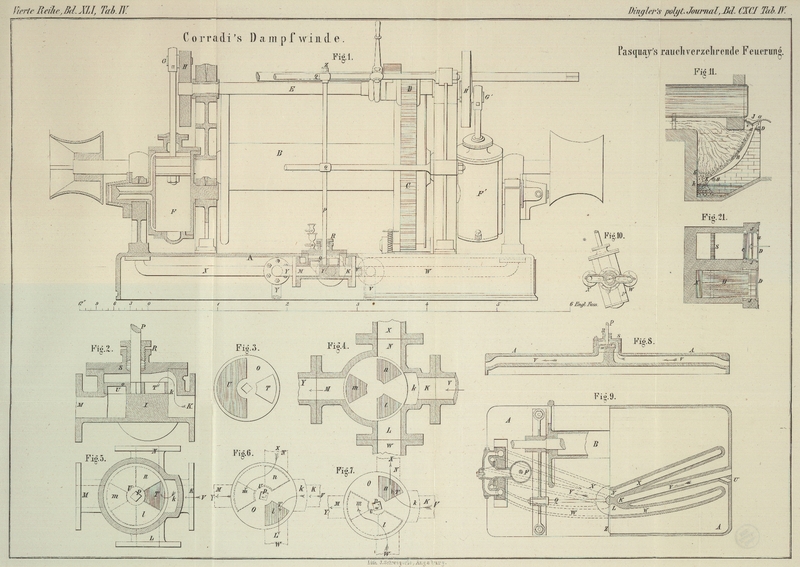

Corradi's Dampfwinde.

Fig. 1 zeigt

die Dampfwinde theils in der vorderen Ansicht, theils im Durchschnitt.

Fig. 2 bis

7 zeigen

die Details der Steuerungsvorrichtung im vergrößerten Maaßstabe.

Fig. 1 bis

4 sind Corradi's Patentbeschreibung entnommen, während Fig. 5 bis 7 vom

Uebersetzer zur Versinnlichung der drei Hauptschieberstellungen beigefügt wurden.

Endlich zeigen Fig.

8, 9

und 10 die

nebensächliche Verbesserung an der Dampfwinde, welche von den englischen

Patentträgern Oswald u. Comp.

in Sunderland angebracht wurden, und die wir nach der Beschreibung des

wesentlichsten Theiles der Maschine, der Steuerungsvorrichtung, anführen werden.

A, Fig. 1, ist die

Grundplatte auf welcher die Dampfwinde befestigt ist; B

ist die Trommel, welche durch die Räder D und C von der Hauptwelle E ihre

Drehung erhält. Die drehende Bewegung der Hauptwelle erfolgt von den beiderseits

angebrachten oscillirenden Dampfcylindern F und F' in Verbindung mit den Kurbelzapfen G und G' an den Scheiben H und H'; G und G' stehen um

90° von einander verschieden.

Der Steuerungsapparat ist an der Bodenplatte angebracht, jedoch von oben leicht und

sicher zu handhaben. Auf dem gehörig geebneten Schiebersitze I gleitet ein kreisförmiger Schieber O (Fig. 3),

welcher von der Spindel P gedreht werden kann; diese

geht durch eine an dem Deckel S des Schieberkastens

angebrachte Stopfbüchse R und erhält weiterhin eine

verticale Führung durch die zwei Arme Q. Das obere Ende

der Spindel trägt bei Z einen Griff, ferner einen auf

einer fixen Scheibe gleitenden Zeiger zur Markirung der Schieberstellungen.

Der Kreisschieber O ist auf der einen Seite (bei T) ganz durchbrochen; die andere ist nur zur halben

Dicke etwa ausgehöhlt und bildet die Kammer U. Der

Schiebersitz I dagegen enthält drei Canäle l, m und n. Diese communiciren mit den

Austrittsöffnungen L, M und N, an welche sich und zwar an M das

Dampfableitungsrohr Y, an L

und N je zwei nach den Cylindern F und F' führende Dampfleitungsröhren X, X und W, W anschließen

(s. Fig. 9).

An den vierten Rohrstutz K schließt sich das

Dampfzuleitungsrohr V an.

Die Kammer U hat eine solche Größe, daß je zwei der

Canäle l, m oder n von

derselben übergriffen, also miteinander in Verbindung gebracht werden, wenn die

Durchgangsöffnung T mit einem derselben

zusammenfällt.

Fig. 5 zeigt

die Schieberstellung, durch welche ein Abstellen der Maschine erfolgt. Der durch das

Rohr V zugeführte Dampf (oder auch ein anderes

Bewegungselement, wie comprimirte Luft, Gas, Wasser) gelangt wohl durch den Canal

k über den Kreisschieber, kann aber, da die Oeffnung

T zwischen l und n steht, nicht weiter dringen.

Wendet man den Griff der Spindel P, so daß der Zeiger

nach rechts zeigt (Fig. 6), wobei der Schieber O eine Drehung

von 60° macht, so fällt die Oeffnung T über den

Canal l, durch welchen und die Röhren W, W der Dampf nach den beiden Cylindern strömt; für die

in Fig. 10

gewählte Darstellung unter den Kolben. Der über dem

Kolben befindliche Dampf entweicht dagegen durch die Leitung X in den Canal n, welcher durch die Kammer U mit m, resp. dem

Abblaserohr Y in Verbindung steht.

Die entgegengesetzte Bewegungsrichtung der Hauptwelle, also der Trommel B, wird durch in Fig. 7 dargestellte

Schieberstellung erzielt; der Griff resp. Zeiger Z wurde

um 120° nach links gedreht. Hierbei strömt der Dampf durch T, n, X zu den Dampfcylindern, während umgekehrt wie

vorhin die Röhren W, W als Dampfabzugsröhren dienen, da

der Canal l mit m in

Verbindung gebracht ist.

Hiermit ist auch die wesentlichste Wirkungsweise der Maschine, der von Corradi angebrachten Steuerung erklärt, welche auf eine

einfache Weise das Anlassen, das Umsteuern und das Abstellen der Dampfwinde

gestattet.

Oswald u. Comp. beseitigten

die Schraubenverbindungen der Röhren mit den Manischen K, L,

M und N des Schieberkastens I, indem sie die Canäle l, m

und n sowie die sich hieranschließenden

Dampfleitungsröhren X, Y und W ebenso wie das Dampfzuleitungsrohr V in

Einem mit der Bodenplatte gossen, wie dieß aus Fig. 8 und 9 ersichtlich ist.

Fig. 8 ist ein

verticaler Durchschnitt durch die Bodenplatte A mit dem

Kreisschieber 0. Fig. 9 gibt im Grundriß links den Schnitt durch den Cylinder F, rechts den Schnitt durch die Leitungsröhren. Die

Theile sind mit demselben Buchstaben bezeichnet, wie die entsprechenden der Fig. 1 bis 7. Beizufügen

bleibt nur, daß von dem Dampfzuleitungsrohre V ein

Seitenrohr U sich abzweigt, welches den Zweck hat, das

Condensationswasser abzulassen, weßhalb es mit einem zeitweilig zu öffnenden Hahn

abgeschlossen ist.

Joh. Zeman.

Tafeln