| Titel: | Steuermechanismus für Dampfmaschinen; von Rudolph Hengstenberg, Ingenieur in Pesth. |

| Fundstelle: | Band 191, Jahrgang 1869, Nr. XXXIII., S. 177 |

| Download: | XML |

XXXIII.

Steuermechanismus für Dampfmaschinen; von Rudolph

Hengstenberg, Ingenieur in Pesth.

Patentirt in Preußen,

Oesterreich und Ungarn.

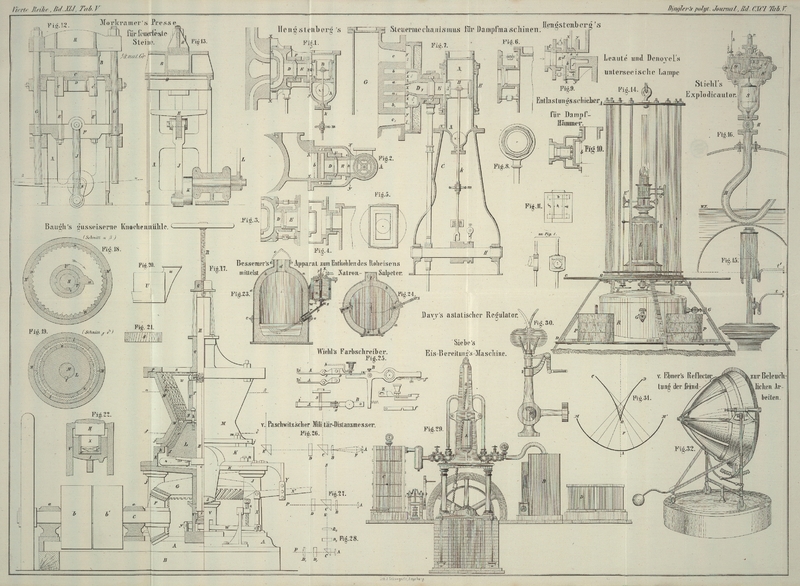

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Hengstenberg's Steuermechanismus für Dampfmaschinen.

Der auf Tab. V in Fig. 1–11 skizzirte und durch

nachfolgende Beschreibung zu erläuternde Steuermechanismus macht wesentlich nach

zwei Richtungen hin Anspruch auf Eigenthümlichkeit; erstens in Bezug auf die

Entlastung des Schiebers vom Dampfdrucke, und zweitens durch die Anwendung eines

Universalventiles, d.h. eines solchen, welches gleichzeitig Expansionsventil,

Drosselventil und Dampfabsperrventil ist.

Die Entlastung basirt im Allgemeinen auf folgender Construction: dieser Schieber gleitet dampfdicht zwischen Schieberspiegel

und einer mit der Dampfleitung verbundenen Fläche; die Dampfcirculation erfolgt

im Inneren des Hohlschiebers, so daß die Dampfkammer fortfällt; die Dimensionen

sind so berechnet, daß die Dampfdrücke sich aufheben; der zur Abdichtung

erforderliche Druck des Schiebers gegen beide Spiegel wird durch mechanische

Mittel hervorgebracht und zwar der Art, daß man denselben in engen Grenzen

justiren kann.

Die beigegebenen Zeichnungen umfassen verschiedene Anwendungen des nämlichen Systemes

und zwar in Verbindung mit dem erwähnten Universalventil, welches man vorläufig als

einfaches Expansionsventil betrachten möge.

Fig. 1 und

2 zeigen

den Steuerapparat für eincylindrige Expansions-Dampfmaschinen. Der Dampf

strömt bei α in das Rohr A und bei geöffnetem Ventil B durch die

Oeffnung β in den Hohlschieber, welcher als

übermantelter Muschelschieber angesehen werden kann. Der Schieber besteht aus zwei

Theilen: dem eigentlichen Schieber D und dem

Gegenschieber E. An ihrer Verbindungsstelle sind die

Stücke röhrenförmig und durch eine Schraubenmutter F

verbunden. Schieber und Gegenschieber gleiten zwischen den Spiegeln x,

x und y, y, und die Dampfvertheilung ist wie

gewöhnlich. Die Höhe k ist so groß, daß die Oeffnung β nie mit der Atmosphäre correspondiren kann.

Betrachten wir die Druckverhältnisse im Inneren des Schiebers, so haben wir nach der

einen Richtung einen Druck proportional der Fläche k

× b₁; nach der anderen proportional 2 (e × b), wo b und b₁ die inneren

Schieberbreiten, k die lichte Höhe beim Gegenspiegel und

e die beim Cylinderspiegel ist. Construirt man den

Schieber so, daß die Gleichung stattfindet: 2e . b = k . b₁, so hat man vollständige Druckausgleichung.

Dieses läßt sich aber sehr gut einrichten, da alle vier Größen nur ein Minimum

betragen. Vorausgesetzt war hierbei eine Nichtcondensationsmaschine; im anderen

Falle, wo eine Fläche g. b den Atmosphärenüberdruck

auszuhalten hat, muß dieses Moment mit in Rechnung gezogen und ein bestimmtes Vacuum

der Rechnung und Construction untergelegt werden. Der zur Abdichtung der

Schieberflächen gegen die Spiegel erforderliche Druck wird durch Anziehen der Mutter

F bewirkt; am besten wendet man ein

Differentialgewinde (also das von D von dem von E etwas verschieden) an, wodurch man im Stande ist, den

Druck ganz genau auf das zur Dichtung erforderliche Maaß zu beschränken. –

Das Rohrstück A ist als Rahmen ausgebildet, welcher den

Schieber umschließt, und an den Cylinder festgeschraubt. Der Schieber erhält seine

Führung bei 1, 2, 3 und 4 (s. Fig. 2). An der

Verbindungsstelle von D und E wird die Abdichtung entweder durch einen dreieckigen federnden und

aufgeschnittenen Ring oder einfacher durch eine dünne Kupferhülse (wie in Fig. 3)

bewirkt, welche in Folge des größeren Ausdehnungscoefficienten sich fest gegen die

Wandungen preßt.

Ein Hauptvortheil dieser Entlastungsart ist der, daß sie ihren Zweck unzweifelhaft

erfüllt, während die Wirkungsweise der meisten bis jetzt gebräuchlichen Systeme auf

Grundsätzen basirt, welche in der Theorie ganz richtig sind, in der Praxis aber oft

illusorisch werden. Da der Schieber ganz frei liegt, so kann er, was sehr wesentlich

ist, leicht geschmiert werden. Ein an der oberen und unteren Kante angeschraubter

Lederwischer erhält den Spiegel stets blank. – Die Anwendung der Schraube

gewährt den Vortheil, daß man der Abnutzung bedeutend Rechnung tragen kann. Macht

man die Endflächen von Bronze, so können diese allmählich abgeschliffen und dann

durch neue ersetzt werden. – Wesentlicher aber als Alles dieses möchte die

ungemein leichte Montirung und Demontirung des Mechanismus seyn. Lüftet man die

Mutter F etwas und löst die Steuerstange vom

Schieberrahmen, so kann man ohne Weiteres den Schieber nach oben und unten

herausziehen. Zur Montirung schiebt man ihn in seinen Rahmen und zieht die Mutter

an.

Die Figuren

3–6 zeigen einige Modificationen des Entlastungsschiebers. Man kann, wie in

Fig. 3,

die Theile D und E

perspectivartig in einander stecken und das Justiren durch mehrere äußere Schrauben

mit rechtem und linkem Gewinde bewirken. Ferner kann man den Schieber, wie in Fig. 4 und 5, aus einem

Stücke machen und die Gegenschieberfläche wie in Fig. 4 oder Fig. 6

andrücken. – Statt des einfachen übermantelten Muschelschiebers lassen sich

auch die anderen Grundschieber, z.B. der Penn'sche

benutzen und deren Vorzüge mit den erwähnten Vortheilen vereinigen.

Fig. 7 zeigt

einen Steuermechanismus nach dem patentirten Systeme für Woolf'sche Dampfmaschinen. Hier ist die Gegenschieberfläche nicht eben,

sondern röhrenförmig. Der Schieber gleitet auf dem Schieberspiegel und mit dem Muffe

auf einer feststehenden Röhre A. Der Dampf tritt bei α ein, und bei geöffnetem Ventile B durch die Oeffnung β in den Schieber. Der innere Raum γ, führt dem kleinen Cylinder frischen Dampf zu. Die verbundenen

Räume δ und δ₁ dienen zur Communication des großen und kleinen Cylinders.

Die langen Räume ε und ε₁, communiciren durch die Canäle c und c₁, und das Rohr G steht mit dem Condensator in Verbindung. Es liegt in

der Natur der Sache, daß bei einer Woolf'schen Maschine

von gänzlicher Entlastung nicht die Rede seyn kann, und hat man für die

Schieberdimensionen hier einen Mittelwerth zu nehmen. Um ein einfaches Beispiel zu

wählen, sey das Cylinder-Verhältniß = 1 : 3, die totale Expansion 9 fach,

also die im kleinen Cylinder 3 fach, die Admissionsspannung 3 Atm. Ueberdruck, die

Condensatorspannung = 1/10 Atm.; die Breiten der Schieberöffnungen seyen gleich und

ihre Höhen nach der Figur bezüglich y, x, x, x, y, – so ist für den Fall des

Gleichgewichtes:

a) bei der geringsten Expansion zwischen großem und

kleinem Cylinder = 1/3, bei Beginn des Kolbenhubes:

2 .

9/10 y = 3x + 2 . 1/3 . 3x = 5x

y/x =

2,8

b) bei der stärksten Expansion = 1/9, zu Ende des

Kolbenhubes:

2 . 9/10 y = 3x + 2 . 1/9 . 3x

y/x = ca . 2.

Macht man y/x = 3, so hat man

einen geringsten Ueberdruck auf die Enden des Schiebers

= 2.9/10 – 5/3 = 0,14 Atm. ( = 2 Pfd. per Quadratzoll)

oder wenn b die Canalbreite: =

2b . 2y = 4b . y Pfd. auf Andrücken des

Schiebers. Sollte sich dieses als zu viel oder zu wenig herausstellen, so wird durch

die Schraube der Druck entsprechend verringert oder vergrößert.

Dieser Atmosphärenüberdruck auf die extremen Enden des langen Schiebers, während in

der Mitte die Schraube den Druck bewirkt, hat eine gleichmäßige Abdichtung des

Schiebers zur Folge. Gegen Abkühlung ist der Schieber, wie Fig. 7 zeigt, theilweise

mit einem Mantel und schlechtem Wärmeleiter umgeben. Da die Schraube F ziemlich im Schwerpunkte des Schiebers liegt, so ist

sie als Angriffspunkt der Bewegung benutzt und mit einem mit der Schieberstange

verbundenen Rahmen versehen worden. Rahmen und Mutter sind im Querschnitte (s. Fig. 8) theils

rund, theils achtkantig gebildet. Will man daher die Mutter anziehen, so hat man nur

den Keil zu lösen, und den oberen Theil der Steuerstange als Schraubenschlüssel zu

benutzen, indem man nach einer gewissen zulässigen Drehung den Rahmen zur Seite

zieht und wieder über die Mutter legt.

Die zweite oben erwähnte Eigenthümlichkeit meines Steuermechanismus liegt in der

Anwendung eines Expansionsventiles, welches gleichzeitig Drossel- und

Absperrventil ist. Dasselbe ist am besten aus der Einrichtung Fig. 7 ersichtlich. Das

Doppelsitz-Röhrenventil B wird als

Expansionsventil vom Regulator aus und von der Steuerwelle H, welche im Hohlgestelle C gelagert ist,

dadurch bewegt, daß das Herzstück mit H rotirt, vom

Regulator aus aber durch den Hebel J nach Maaßgabe der

Arbeit verschoben wird. Wegen der verschiedenen Querschnittsform des Herzstückes

werden bekanntlich die Momente des Oeffnens und Schließens des Ventiles andere, der

erforderlichen Expansion entsprechende.

Dieses ist nichts Neues. Eine neue Eigenschaft erhält aber das Ventil durch folgende

einfache Einrichtung: Die Steuerstange k besteht aus

zwei Theilen, deren Enden mit Rechts- resp. Linksgewinde versehen und durch

eine als Handrädchen ausgebildete, dem Maschinisten handlich gelegene Mutter

verbunden sind. Nähere oder entferne ich mittelst dieses

Rädchens die Enden, so wird der Hub des Ventiles geringer oder größer, ohne daß

die Phasen des Oeffnens und Schließens andere als die der Regulatorstellung entsprechenden

werden. Demnach bin ich im Stande, den Dampf von Hand zu drosseln und

behufs Stillstellens der Maschine den Ventilhub auf Null zu bringen, d.h. den Dampf

ganz abzusperren.

Es möge hier noch eine Anwendung des Entlastungsprincipes für Dampfhämmer Erwähnung finden. Fig. 9, 10 und 11 zeigen den

betreffenden Steuermechanismus. Der Schieber A, von Hand

bewegt, gleitet zwischen den Spiegeln x – x und y – y. Der Dampf tritt in der Pfeilrichtung ein. Der Spiegel

x, x wird durch die Stellschrauben i gegen den Schieber gedrückt. Die Brille B hat eine rectanguläre Oeffnung und führt sich in der

Büchse C, abgedichtet durch eine Kupfermanschette. Der

Schieber ist vollständig entlastet, welches sich mit

Berücksichtigung der eingeschriebenen Maaße wie folgt ergibt: Auf Andrücken des

Schiebers gegen den Cylinderspiegel hat man einen Druck auf die Fläche: hb₁ – 2e . b₁ = b₁ (h – 2e) = b₁f. Entgegengesetzt

hat man einen Druck auf die Fläche: 2e . b – 2eb₁

– 2e (b – b₁). Macht man demnach b₁f = 2e

(b – b₁),

so ist der Schieber vollkommen entlastet und man hat zur Bewegung nur die Reibung

des mechanischen zur Dichtung erforderlichen Druckes zu überwinden.

Pesth, 20. December 1868.

Tafeln