| Titel: | Die Eisbereitungs-Maschine in Truman's Brauerei; construirt von Gebr. Siebe, Ingenieure in London. |

| Fundstelle: | Band 191, Jahrgang 1869, Nr. XXXVIII., S. 189 |

| Download: | XML |

XXXVIII.

Die Eisbereitungs-Maschine in Truman's Brauerei; construirt von Gebr. Siebe, Ingenieure in London.

Im Auszuge aus Engineering, November 1868. S. 483.

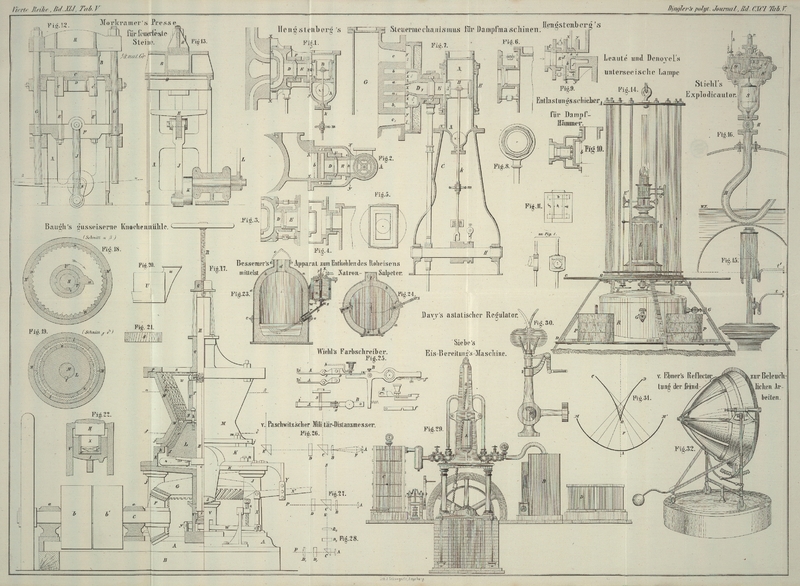

Mit einer Abbildung auf Tab. V.

Siebe's Eisbereitungs-Maschine in Truman's Brauerei zu

London.

Vor kurzer Zeit wurde in der Truman'schen Brauerei zu

London eine Maschine aufgestellt, welche den Zweck hat, sowohl Eis in großen Massen

zu bereiten, als auch, je nachdem es die Umstände erfordern, zur Abkühlung von

Wasser benutzt zu werden. Die Maschine ist von Gebrüder

Siebe (in Lambeth bei London) construirt, und hat mit Ausnahme einiger

Modificationen fast ganz dieselbe Einrichtung wie jene, welche von D. Siebe nach dem Harrison'schen

Systeme schon früher construirt wurde und auf der Londoner Welt-Ausstellung

im Jahre 1862 die besondere Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hatte. Aus der damals in

diesem Journale hierüber gegebenen BeschreibungPolytechn. Journal, 1863, Bd. CLXVIII S. 434. wissen wir, daß das Princip, auf welchem der Siebe'sche Eiserzeugungsapparat beruht, darin besteht, im luftverdünnten

und fast luftleeren Raume eine Aethermasse zur Verdampfung zu dringen und hierbei die dazu nöthige

Verdampfungswärme einer Flüssigkeit zu entziehen, welche während der Operation in

ihrem abgekühlten Zustande beständig die Wassergefäße umspült, deren Inhalt in Eis

verwandelt werden soll. Dort wurde auch unter Anderem gezeigt, wie der in dem

Recipienten gebildete Aetherdampf in ein als Kondensator wirkendes Kühlgefäß

übergeführt und in den flüssigen Zustand verwandelt werden kann, um von da aus zur

wiederholten Benutzung in den Recipienten zurückgeführt werden zu können.

Obgleich aus der dort gegebenen Beschreibung die Einrichtung der Siebe'schen Eiserzeugungsmaschine ersichtlich ist, so

kann dennoch die vorliegende Abbildung, Fig. 29, welche den

Apparat von der Vorderseite darstellt, einige wichtige Ergänzungen erkennen lassen.

Wir entnehmen daher dem interessanten Berichte unserer Quelle das Wesentliche, um

auch über den jetzt sich herausstellenden Nutzeffect die schon früher in diesem

Journale mitgetheilten DatenUeber die Kosten der Eisproduction mittelst der Siebe'schen Maschine etc. wurden im polytechn. Journal, 1866, Bd.

CLXXXII S. 245 einige Mittheilungen gemacht. in ergänzender Weise bestätigen zu können.

Von den drei Hauptbestandtheilen, aus welchen die Maschine zusammengesetzt ist, ist

vor Allem die Einrichtung der Luftpumpe bei A, der mit

letzterer als Recipient in Communication stehende Abkühler (refrigerator), welcher bekanntlich zur Aufnahme des zu verdampfenden

Aethers wie ein Röhrenkessel im Inneren ausgestattet ist, bei B, der Condensations-Apparat bei C

angedeutet, während der Behälter, in welchem die Eisbildung vor sich geht und in

welchem aus dem Abkühler B die erkaltete gesättigte

Kochsalzlösung fortwährend circuliren kann, bei D

angedeutet ist. Wird die Maschine bloß zum Abkühlen von Wasser verwendet, so ist

jene Salzlösung, da diese direct durch das Wasser ersetzt wird, unnöthig. Diese

Flüssigkeiten können durch passend angeordnete Canäle um das Röhrensystem, in

welchem der Aether enthalten ist, circuliren. Der beim Evacuiren sich bildende

Aetherdampf wird vom oberen Ende des Abkühlers aus direct zum Condensator geführt,

wo er theils durch das Kühlwasser, welches das Schlangenrohr umgibt, theils aber

durch die starke Compression, welche hierbei stattfindet, wieder wasserförmig

gemacht wird, um durch eine Röhre am unteren Ende des Abkühlers wieder nach diesem

zurückgeführt zu werden. Die Luftpumpe der Maschine – nämlich der Stiefel

derselben – hat einen Durchmesser von 20 (engl.) Zoll und einen Kolbenhub von 37 Zoll; sie

wird durch eine Hochdruckdampfmaschine von etwa 15 Pferdekräften in Thätigkeit

gesetzt, welche 40 doppelte Kolbenspiele per Minute

macht. Die Luftpumpe ist so angeordnet, daß der schädliche Raum fast ganz beseitigt

ist; die lange Barometerprobe steigt (bei einem gewöhnlichen Recipienten) bis zu 29

Zoll Quecksilberdruck, während beim Verdampfen von Aether bei der Eisbereitung eine

solche Barometerprobe, welche mit dem Abkühler in Communication steht, im

Durchschnitte die Höhe der Quecksilbersäule von 26 Zoll zeigt; beim Abkühlen von

Wasser steigt die Barometerprobe nur bis zu 20 Zoll. Bei der Eisbereitung nimmt also

der Aetherdampf eine weit niederere Temperatur an als bei der Abkühlung von Wasser,

da in letzterem Falle die Expansivkraft der Aetherdämpfe geringer ist als im

ersteren. Die Kochsalzlösung, welche durch den Abkühler und die Eiszellen passirt,

wird bei der Eisbereitung so weit abgekühlt, daß sie eine Temperatur von 10 bis

18° F. (– 12 2/9° bis – 7 8/9° C.) annimmt; beim

Abkühlen von Wasser geht die Temperaturerniedrigung bis zu 39° oder

40° F. (im Mittel also bis zu etwa 4° C.).

Der Druck im Condensator der in Rede stehenden Eismaschine kann je nach den

herrschenden Umständen zwischen 2 bis 3 Pfd. per

Quadratzoll variiren; derselbe würde vermutlich ganz verschwinden, namentlich bei

der Eisbereitung, wenn ein hinreichender Vorrath von Kühlwasser beständig vorhanden

wäre. Durch einen so geringen Druck wird übrigens die Leistungsfähigkeit der

Maschine nicht beeinträchtigt, es wird eben ein Theil der Arbeit der Luftpumpe

– welche einerseits evacuirt, andererseits aber comprimirt –

aufgewendet werden müssen, um jenen Druck bei der Kondensation des Aethers zu

überwinden. Als ein wesentlicher Vortheil der Siebe'schen

Maschine anderen Eiserzeugungs- oder Abkühlungsmaschinen gegenüber mag

hervorgehoben werden, daß bei derselben kein Theil des Apparates einem Drucke

unterworfen ist, der den luftdichten Verschluß, sowie die Construction überhaupt

irgendwie alteriren könnte, da der Druck im Condensator ohnehin sehr gering ist, der

im Abkühler durch die Spannkraft der Aetherdämpfe aber erzeugte, wie wir oben

gesehen haben, niemals den Druck einer Atmosphäre erreicht; bei Verwendung von

anderen leicht verflüchtigbaren Flüssigkeiten aber, wie z.B. von Ammoniakgas, kann

der Druck allerdings ein sehr beträchtlicher werden. Unter jenen Umständen ist es

also nicht schwierig, die Apparate so anzuordnen, daß weder ein Entweichen des

Aethers, noch sonst eine Beschädigung der Verbindungen der einzelnen Theile zu

Stande kommt. Jedoch ist es nothwendig, die Stopfbüchse der Kolbenstange, sowie die

Klappen beständig durch Begießen mit kaltem Wasser abzukühlen, da die durch die Compression der

Aetherdämpfe frei werdende Wärme sehr beträchtlich ist.

Es wurde oben erwähnt, daß wenn die Maschine bloß zum Abkühlen von Wasser verwendet

wird, letzteres beständig durch den Refrigerator passirt und im abgekühlten Zustande

ausströmt. Sollte nun unter diesen Umständen die continuirliche Circulation des

abzukühlenden Wassers in irgend einem Augenblicke zufällig unterbrochen werden, so

könnte der Unfall eintreten, daß, wenn die Maschine in Thätigkeit bleibt, das Wasser

zum Gefrieren käme, was natürlich unter Anderem auch eine Beschädigung des Apparates

zur Folge haben müßte. Um einem derartigen Unfall zu begegnen, hat King – Ingenieur der Truman'schen Brauerei – eine eigene Sicherheitsvorrichtung an der

Siebe'schen Eismaschine angebracht. An der Seite des

Wasserbehälters, in welchen das abgekühlte Wasser von der Maschine gebracht wird,

befindet sich das Lager eines Hebels, der an seinem inneren Arme (nämlich innerhalb

des Wasserbehälters) eine Schale von Kupfer trägt, die am Boden mit einer

verstellbaren Oeffnung versehen ist; mittelst einer Rolle ist an dem äußeren

Hebelarm ein Gewicht angehängt, während das freie Ende dieses Armes beim Sinken

gegen die Sperr- oder Arretirungsvorrichtung zweier stark tönenden Wecker

einwirken kann, von welchen der eine in dem Local der Eismaschine selbst, der andere

in dem angrenzenden Local aufgestellt ist, wo die Dampfmaschine sich befindet. So

lange nun die Circulation des Wassers nicht unterbrochen ist, fließt dasselbe durch

die Kupferschale, erhält letztere im angefüllten Zustande, und es wird so dem am

anderen Ende des Hebels angebrachten Gewichte in der Art das Gleichgewicht gehalten,

daß der Hebel eine horizontale Lage annimmt. Sollte aber der Wasserstrom

unterbrochen werden, so würde sich das Kupfergefäß, welches am Boden eine Oeffnung

hat, nach und nach entleeren, der Gleichgewichtszustand am Hebel würde gestört seyn,

und das äußere Hebelende würde dann herabfallen und durch das nachsinkende

Gegengewicht mit so starker Kraft gegen den genannten Arretirungsarm einwirken, daß

derselbe ausgelöst und die beiden Wecker in Thätigkeit versetzt werden müßten. Diese

dem Principe nach hier angegebene Sicherheitsvorrichtung gegen das Gefrieren des

abzukühlenden Wassers soll ihrem Zwecke ganz entsprechen.

Bei der Eisbereitung wird, wie bekannt, eine stark concentrirte Kochsalzlösung

verwendet, welche während ihrer Abkühlung durch die nach vorn geneigten Eiströge

strömen muß, um die in letzteren befindlichen Wasserbüchsen abzukühlen. Diese

Eiströge sind lange, hölzerne Gefäße von 21 Zoll Weite und 2 Fuß Tiefe; jeder

derselben ist mit hölzernen Büchsen versehen, welche zur Aufnahme von sehr dünnwandigen flachen

kupfernen Gefäßen bestimmt sind, in denen das Wasser zum Gefrieren kommen soll.

Diese kupfernen Eisgefäße sind im Inneren nicht ganz parallelepipedisch, sondern

ihre Querschnitte nehmen von oben nach unten etwas ab, so daß die Eisblöcke fast

keilartig (obeliskenförmig) werden. Die abkühlende Salzlauge durchströmt die frei

gelassenen Zwischenräume zwischen den Eisbüchsen und zwar insbesondere längs der

oberen Abtheilung der Eiströge, während die unteren Abtheilungen mittelst einer

Schraube von unten nach oben gehoben werden können. Hat sich das Wasser in den

Büchsen der oberen Abtheilung in Eis verwandelt, so werden die Eisbüchsen

herausgenommen, die unteren Abtheilungen mittelst der Schraube nach oben an die

Stelle der vorigen gerückt, und von unten dagegen andere mit Wasser gefüllte Büchsen

wieder eingesetzt. Aus den hölzernen Eisbüchsen, welche herausgenommen wurden,

werden die mit Eis gefüllten Kupfergefäße ausgelöst und letztere sodann während

einer kurzen Zeit in heißes Wasser getaucht, damit der Eisblock aus jedem Gefäße

leicht herausfällt.

Während der ganzen Operation muß dafür gesorgt werden, daß die abkühlende Salzlauge,

wenn dieselbe alle Büchsen der oberen Abtheilung umströmt hat, am unteren Ende der

Eiströge, wo sie wieder eine Temperatur von 0° C. hat, entfernt und zum

Refrigerator zurückgepumpt werde. Um die Aufnahme von Wärme aus der umgebenden Luft

von Seiten der Eiströge zu verhindern, ist jeder Trog seiner ganzen Länge nach mit

einem gut anschließenden hölzernen Deckel versehen. Der Zufluß der abkühlenden

Salzlauge durch die oberen Abtheilungen der Eiströge kann mittelst eines Hahnes

verhindert werden, während die oberen Büchsen herausgenommen und die unteren

nachgeschoben werden.

Eine weitläufige Erörterung widmet unsere Quelle der Leistungsfähigkeit der Siebe'schen Eismaschine, sowohl für den Fall wo sie zur

Eisbereitung, als auch für den Fall wo sie zum Abkühlen von Wasser verwendet wird.

In beiden Fällen stellen sich bei jenen Betrachtungen, denen einige Experimente zu

Grunde gelegt werden, sehr günstige Nutzeffecte heraus; namentlich aber zeigt es

sich, daß es ökonomischer sey, das Wasser mittelst der genannten Maschine

abzukühlen, als zuerst das Eis zu erzeugen und dann mittelst des letzteren das

Wasser abzukühlen.

Um zu sehen, wie unsere Quelle zu diesen Resultaten gelangt, soll aus ihren

Betrachtungen Einiges hier hervorgehoben werden. Bekanntlich wird, wenn 1 Pfund Eis

von 32° F. in Wasser von 32° verwandelt werden soll, ebenso viel Wärme

nothwendig seyn, wie um 142,4 Pfd. Wasser von 32° F. auf 33° zu erwärmen, und

ebenso werden 142,4 Wärme-Einheiten frei, wenn Wasser von 32° F. in

Eis von dieser Temperatur übergeht. Bei Eis von niedererer Temperatur als 32°

F. wird unter sonst gleichen Umständen etwa nur die Hälfte der Wärme frei, und

umgekehrt wird bei der Temperaturerhöhung von Eis unter 32° F. nur etwa die

Hälfte der Wärme-Einheiten nöthig seyn, wenn dasselbe um 1° F. erwärmt

werden soll, da die specifische Wärme des Eises 0,504 ist, jene des Wassers = 1

angenommen. – King hat jüngst zwei vergleichende

Versuche angestellt, bei welchen Wasser durch Eis abgekühlt wurde; bei dem einen

wurde das Eis aus der Wenham Lake Company, beim anderen

durch die Siebe'sche Maschine geliefert. In beiden Fällen

wurden durch 4 Ctr. Eis 18 Tonnen Wasser von 61° F. auf 51° F., also

um 10° F. abgekühlt. In diesem Falle hätte also jedes Pfund Eis 161,4

Wärme-Einheiten absorbirt, und von den 4 Ctrn. wurden also 72307

Wärme-Einheiten aufgenommen. Andererseits würden 18 Tonnen Wasser beim

Abkühlen um 10° F. 58800 Wärme-Einheiten abgeben. Es geht also hieraus

hervor, daß die verbrauchte Eismenge der abgekühlten Wasserquantität nicht

aequivalent war, und daß folglich mehr als 13500 Wärme-Einheiten aus der

umgebenden Atmosphäre etc. beim Schmelzen des Eises verwendet wurden.

Die Eis- und Abkühlungsmaschine in der Truman'schen

Brauerei kann in 24 Stunden 6 Tonnen Eis, also bei gleichförmigem Gange 5 Centner

Eis per Stunde erzeugen; vergleicht man dieses Resultat

mit dem erwähnten Versuche, bei welchem durch 4 Centner Eis nur 18 Tonnen Wasser um

10° F. abgekühlt wurden, so sieht man, daß die Siebe'sche Maschine in dem Zustande, in welchem sie Eis bereitet, 22 1/2

Tonnen Wasser um 10° F. oder 225 Tonnen um 1° F. per Stunde abzukühlen vermag. Durch die Eismaschine von

Siebe können also 81000 Wärme-Einheiten

absorbirt werden.

Noch günstiger stellt sich die Leistungsfähigkeit der Maschine heraus, wenn sie nur

zur Abkühlung von Wasser benutzt wird, welches bei den gewöhnlichen Refrigeratoren

verwendet werden soll. Für diesen Fall hat King gefunden,

daß man mittelst der Maschine stündlich 26 Tonnen Wasser um 23 1/2° F. (im

Mittel) abkühlen, also 600 Tonnen um 1° F. erniedrigen kann; dieses Resultat

ist aequivalent mit 219960 Wärme-Einheiten per

Stunde, also 2,8 mal so groß wie jenes welches bei der Bereitung von Eis erhalten

wird. Vermuthlich ist dieser bedeutende Unterschied darin zu suchen, daß bei der

Eisbereitung einerseits viel Wärme aus der umgebenden Atmosphäre von dem

Refrigerator und von den sogen. Eiströgen u.s.w. absorbirt wird, während

andererseits bei der

Herausnahme der Eisgefäße, durch das Eintauchen der letzteren in heißes Wasser

u.s.w. nicht unbeträchtliche Verluste entstehen.

Am Schlusse ihrer Erörterungen stellt unsere Quelle noch einige Betrachtungen auf,

welche, wenn sie weit genug entwickelt worden wären, wohl auch über den Kostenpunkt,

über den wir hier keine Angaben finden, einige Anhaltspunkte liefern könnten. Der

Verfasser bemerkt unter Anderem, daß die oben gemachte Angabe über die Größe der

Leistungsfähigkeit der als Motor benutzten Hochdruckdampfmaschine noch nicht als

endgültig ermittelt worden sey. Hingegen haben die Beobachtungen bezüglich des

Verbrauches an Kohlen herausgestellt, daß zum Betriebe der Eismaschine für jede

Tonne Eis 4 1/2 Ctr. Kohlen nothwendig seyen. Vergleichende Indicatorversuche an der

Dampfmaschine und andere hierher gehörige Elemente, dann exacte Beobachtungen

bezüglich der abgekühlten Wasserquantität im Refrigerator und derjenigen zur

Erhaltung einer constant niederen Temperatur im Kondensator etc. seyen vorläufig

nicht vorhanden. – Obgleich der Ausdruck

„Abkühlungsmaschine“ für den in Rede stehenden Apparat ganz

geeignet sey, so müsse man doch zugeben, daß, streng genommen, die ganze Thätigkeit

der Maschine darin bestehe, Wärme mittelst einer leicht verdampfenden Flüssigkeit

von dein Refrigerator aus zu dem Condensator überzuführen, da hier gleichsam der

Aether einen Schwamm repräsentire, welcher in das Wasser eines Gefäßes eingetaucht,

in ein anderes Gefäß gebracht wird, um hier durch Ausdrücken sein Wasser wieder

abzugeben. Wenn es möglich wäre, ohne Benutzung irgend einer Kraft, welche die

Luftpumpe zu treiben hat, den Aetherdampf von dem Abkühler zum Condensator

überzuführen, und wenn man ferner von den an den Gefäßen und den communicirenden

Röhren etc. statthabenden Wärmeabsorptionen und Wärmestrahlungen etc. absehen

dürfte, so müßte die ganze Wärme, welche bei der Eiserzeugung der Kochsalzlösung,

bei der Wasserabkühlung dem Wasser entzogen wird, auf den Condensator übergeführt

werden. In der Wirklichkeit werde, wie man weiß, dem Refrigerator und dem

Eisapparate überhaupt Wärme aus der Atmosphäre zugeführt, während auf der

entgegengesetzten Seite der Maschine, theils durch Strahlung, theils durch

unmittelbare Mittheilung Wärmeverluste eintreten. Die auf beiden Seiten

stattfindenden Vorgänge, welche man einerseits Kälte-, andererseits

Wärmeverluste nennen könne, werden (wie der Verfasser annimmt) in ihrem Betrage

einander nahezu gleich seyn und sollen dann, gegenseitig

sich aufhebend, keine Einwirkung auf den Nutzeffect der Maschine haben. Unter

solchen Umständen sey es daher angemessen zu fragen, ob nicht ein Theil der Arbeit

des Motors selbst in Wärme verwandelt werde, die dem Condensator (als weiterer

Nutzeffect) zugeführt werde, und welche man dann offenbar weiter nutzbar machen

könnte, um (vielleicht durch Verwendung eines Theiles des Condensationswassers als

Speisewasser für die Dampfmaschine) einen (nach der Meinung des Verfassers immer

sehr beträchtlichen) Theil des Heizmateriales zu ersparen. Zum Ueberwinden der

Reibung etc. werden zwar etwa 22 Procent der Arbeit aufgewendet, ebenso wird ein

(großer) Theil der Wärme, welche die Kohlen entwickeln, zum Verdampfen des Wassers

in der Dampfmaschine selbst verbraucht, aber immerhin sey das Wärmeaequivalent,

welches einer Arbeit von 396000 Fußpfund per Minute (die

von einer Maschine mit nur 12 Pferdekräften geleistet wird) entspricht, da diese

Arbeit 514,2 Calorien per Minute, welche im Condensator

entwickelt werden, ausmacht, groß genug, um eine solche Vermuthung aufstellen zu

können. – Die weiteren Folgerungen, welche nun unsere Quelle vermöge dieser

eben erwähnten Aufstellung macht, erscheinen uns (gelinde gesagt) viel zu unsicher,

als daß wir es für nothwendig finden, dieselben hier zu verfolgen.

Tafeln