| Titel: | Abänderung des Farbschreibers zur directen Einschaltung in Ruhestromleitungen; vom Telegraphen-Secretär Wiehl in Coblenz. |

| Fundstelle: | Band 191, Jahrgang 1869, Nr. XLIII., S. 208 |

| Download: | XML |

XLIII.

Abänderung des Farbschreibers zur directen

Einschaltung in Ruhestromleitungen; vom Telegraphen-Secretär Wiehl in Coblenz.

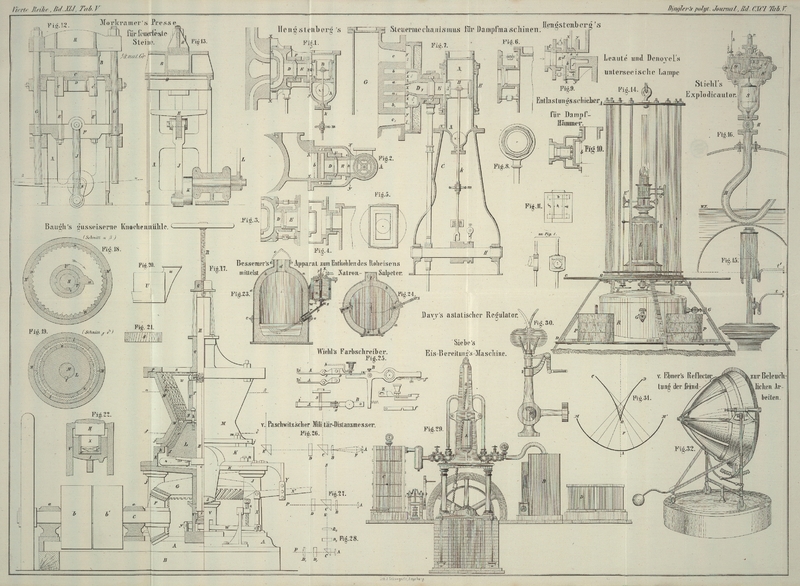

Mit einer Abbildung auf Tab. V.

Wiehl's Farbschreiber.

Gegenwärtig erfordern die Verbindungen für Ruhestrom außer dem Schreibapparat noch

ein Relais, mithin auch eine Localbatterie, und sind deßhalb gegenüber den in

neuerer Zeit für Arbeitsstrom eingeführten, bei welchen der Linienstrom direct auf

den Blauschreiber wirkt, kostspielig und complicirt, so daß eine Einrichtung, welche

Relais und Localbatterie entbehrlich macht, aus ökonomischen und technischen Gründen

wünschenswerth erscheint. Die Bedingungen, unter welchen der Wegfall des Relais etc.

zulässig ist, sind gegeben: der Schreibapparat muß Schrift liefern, wenn der

Schlüssel gedrückt, d.h. die Leitung stromlos ist. Da eine derartige Wirkung

Abänderungen an den vorhandenen Apparaten voraussetzt, so ist bei Auswahl der zur

Erreichung des angedeuteten Zweckes geeigneten Mittel in erster Linie maaßgebend:

daß jeder Apparat möglichst unverändert bleibt und ohne Schwierigkeit, sowohl für

Ruhe- als für Arbeitsstrom, verwendbar gemacht werden kann, und daß die in

Folge der Umformung entstehenden Kosten im entsprechenden Verhältniß zu dem

erreichbaren Resultat stehen. Von diesem Gesichtspunkte aus erscheint eine

Umänderung des Schreibhebels als das Zweckmäßigste. In der Skizze Fig. 25 ist der vom

Verfasser vorgeschlagene Hebel für Lewert'sche

Blauschreiber dargestellt, welcher den nothwendigsten Anforderungen vielleicht

genügen dürfte. Derselbe besteht aus zwei besonderen Theilen A und B, welche im Punkt g durch einen Stift zu einem Gelenk verbunden sind und

einen Doppelhebel bilden. Der linke Hebel A, horizontal

durchbohrt, wird von einem, am Apparatgestell befestigten Stahlstift s, um welchen er vertical drehbar ist, getragen; sein

rechtsseitiger verstärkter Arm ist ebenfalls durchbohrt und endigt in einer Gabel, in welche ein mit

einem länglichen Oehr versehener Zapfen z des Hebels B eingreift.

Die Wirkung dieses Doppelhebels ergibt sich ohne Erläuterung: Das linksseitige Ende

i des Hebels A hebt oder

senkt sich mit dem Anker, was zur Folge hat, daß der Papierstreifen den mit dem

Schlüssel gegebenen Zeichen entsprechend gegen die Farbscheibe gedrückt wird. Damit

einerseits die Schrift sicher auf dem Streifen erscheint, wenn der Anker abgefallen

ist und andererseits die Berührung zwischen Hebel und Streifen ebenso sicher bei

angezogenem Anker unterbrochen wird, hat der linke Arm des Hebels A die doppelte Länge des rechten erhalten, wodurch der

Punkt i bei jeder Hebelbewegung einen doppelt so weiten

Weg als g zurücklegen muß. Das längliche Oehr im Zapfen

z von B gestattet den

Gelenkgliedern eine seitliche Bewegung, wenn der Hebel sich beim Niedergange des

Gelenkes verlängert. Es wird sich vielleicht empfehlen, den Klang des Apparates bei

der Ankeranziehung durch entsprechende Vorrichtungen, etwa durch Belegung der

betreffenden Contacte mit Papier etc., zu dämpfen, damit die Berührung zwischen

Hebel und dem bisherigen Ruhe- (nunmehr Arbeits-) Contact für das

Gehör schärfer hervortritt und der Beamte nicht nöthig hat, dem Apparat eine größere

Aufmerksamkeit als bisher zuzuwenden.

Die in oben beschriebener Weise abgeänderten Farbschreiber haben sich beim Gebrauche

auf verschiedenen norddeutschen Stationen bewährt, und hat die Generaldirection der

norddeutschen Telegraphen daher Bedacht genommen, derartig abgeänderte Farbschreiber

bei allen ihren selbstständigen Stationen unter Ausschluß der Relais und der

Localbatterien direct in Ruhestromleitungen einzuschalten. Der bei den Versuchen zur

Sprache gekommene Uebelstand, daß das Mitlesen nach dem Gehör bei diesen Apparaten

schwer ist, weil der die Schriftpausen markirende Anschlag des Hebels an den

Telegraphircontact lauter ertönt als der Anschlag an den Ruhecontact, ist dadurch

beseitigt, daß der Hebel des Apparates an der unteren Seite mit einer Contactfeder

versehen worden ist, welche den beim Anziehen des Ankers erzeugten, die verkehrte

Schrift hörbarmachenden Hebelanschlag soweit als möglich dämpft. Diese Contactfeder

f ist in der Skizze punktirt angedeutet; sie wird

nur von einer Schraube am linken Ende gehalten und ist um diese mit starker Reibung

drehbar; ein Einschnitt, welcher lose unter den Kopf einer zweiten Schraube faßt,

sichert ihre richtige Lage. Soll der Apparat für Arbeitsstromleitungen benutzt

werden, so ist, nach Anbringung der gewöhnlichen Armatur an Stelle des Gelenkhebels

A, die Contactfeder seitwärts zu drücken und in

dieser Lage zu belassen. Ferner ist zur Abhaltung des Papierstaubes von der

beweglichen Achse des Gelenkes der neuen Vorrichtung ein auf dem Hebel selbst

befestigtes Schutzblech – in der Skizze punktirt angedeutet und mit h bezeichnet – angebracht worden. Die Längen der

verschiedenen Hebelarme sind so bemessen, daß die Hubhöhe des das Papierband

hebenden Hakens i bei gleicher Stellung der

Contactschrauben dieselbe bleibt, wie bei den bisher üblichen Arbeitsstromapparaten;

es beträgt nämlich der Abstand i, s ein Drittel, der

Hebelarm s, g ein Sechstel und der Hebelarm von g bis zur Hauptachse des Schreibhebels ein Halb der

ganzen Länge des Schreibhebels von seiner Hauptachse bis i. (Zeitschrift des deutsch-österreichischen

Telegraphen-Vereines, Jahrg. XIV S. 232.)

Tafeln