| Titel: | Bessemer's neuer Apparat zum Entkohlen des Roheisens mittelst Anwendung von Natronsalpeter. |

| Fundstelle: | Band 191, Jahrgang 1869, Nr. XLVI., S. 216 |

| Download: | XML |

XLVI.

Bessemer's neuer Apparat zum Entkohlen des

Roheisens mittelst Anwendung von Natronsalpeter.

Aus Engineering,

November 1868, S. 425.

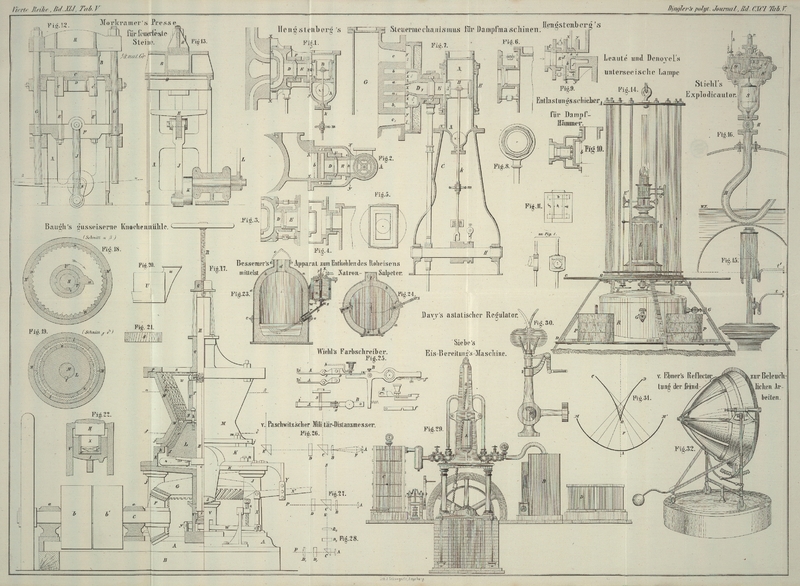

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Bessemer's neuer Apparat zum Entkohlen des Roheisens.

In einer früheren MittheilungPolytechn. Journal Bd. CXC S. 32. gaben wir die Beschreibung eines Verfahrens zum Entkohlen von Roheisen durch

salpetersaure und andere, bei höherer Temperatur Sauerstoff abgebende Salze, auf

welches Henry Bessemer in England ein Patent genommen

hat. Vor Kurzem ließ sich derselbe noch andere Methoden zur Anwendung der genannten

Salze für den angegebenen Zweck patentiren, welche wir im Nachstehenden

beschreiben.

Dieselben bestehen im Wesentlichen dann, daß geschmolzener Salpeter

(selbstverständlich Natronsalpeter) für sich allein oder in Verbindung mit Oxyden

oder mit kieselsaurem Eisen- oder Manganoxyd (Schlacken) in flüssiges, mehr

oder weniger raffinirtes Roheisen und zwar in der Richtung von oben nach unten

mittelst Formen und Düsen unter beliebigem Winkel („Stechen“

der Formen) eingepreßt wird. Die Formenmündungen liegen dicht über der Oberfläche

des zu verarbeitenden flüssigen Roheisens; durch dieselben wird ein aus dem

geschmolzenen Salpeter und aus Schlacken bestehendes Gemenge in das letztere

injicirt und hier mehr oder weniger rasch und vollständig zersetzt. Dadurch werden

die schädlichen Nebenbestandtheile des Eisens oxydirt; das Metall selbst wird

entkohlt und raffinirt, und der Menge und der chemischen Zusammensetzung der

injicirten Substanzen entsprechend in Stahl oder Stabeisen oder in ein mehr oder

weniger gefeintes Roheisen verwandelt. Dieser Proceß wird entweder in der bekannten

Bessemer'schen auf Zapfen ruhenden Birne oder in feststehenden mit feuerfestem Thone

gefütterten Gefäßen, oder im Herde eines gewöhnlichen Feineisenfeuers ausgeführt. Im

letzteren Falle bringt Bessemer an der einen Seite des

Herdes eine Reihe von Düsen an, welche zum Einschmelzen und theilweisen Feinen des

zu verarbeitenden Roheisens bestimmt sind, und an der gegenüberliegenden Herdseite

besondere, zum Einpressen des erwähnten Gemenges dienende Formen. Die Arbeit in

diesem Ofen wird entweder unterbrochen, sobald das Metall sich in stark gefeintes, stahlartiges Roheisen

verwandelt hat, oder sie wird fortgesetzt bis ein mehr oder weniger vollkommen

dehnbares, durch Einschmelzen in Tiegeln oder in sonstiger Weise auf Stahl

verarbeitbares Product entstanden ist; oder man granulirt das Metall; oder man läßt

es mehr oder weniger erstarren (indem man es mit der Brechstange bearbeitet oder

auch nicht) und formt es dann zu Stäben, Rohschienen oder Schirbeln.

Ebenso kann der Proceß in einem mit festem oder gasförmigem Brennmaterial geheizten

Flammofen ausgeführt werden, welcher aber einen weit größeren und tieferen Herd

haben muß, als gewöhnliche Puddelöfen; man verwendet dann Glühspan, Eisenstein und

andere, beim Puddelproceße übliche Zuschläge. Bei der Verarbeitung von sehr

phosphorhaltigem Roheisen unterbricht Bessemer die

Injection des oben genannten, in flüssigen Zustand versetzten Gemenges eine

bestimmte Zeit lang, so daß das Metall einen teigigen, körnigen und Halbstarren

Zustand annimmt und seinen Phosphorgehalt an die flüssige Schlacke abgeben kann. Das

so behandelte Eisen wird in mehr oder weniger starrem Zustande in die

Luppenquetsche, zwischen die Zängewalzen oder unter den Stempelhammer gebracht und

sofort zu Stäben oder Schienen verarbeitet; oder es wird noch im Ofen mit einer

angemessenen Menge von flüssigem, gutem (am besten manganhaltigen) Roheisen versetzt

und das durch Zusammenschmelzen beider Materialien erhaltene Product wird in eine

Gießpfanne abgestochen und zu Zainen vergossen.

Bei Ausführung des besprochenen Verfahrens bringt Bessemer

den Natronsalpeter in einem eisernen, mit einem Mantel umgebenen Gefäße mittelst

stark erhitzter atmosphärischer Luft oder überhitzten Wasserdampfes zum Schmelzen

und läßt diese Luft, bez. diesen Dampf auf die Oberfläche des flüssigen Gemenges

wirken, damit dasselbe mit solcher Kraft in das flüssige Metall eingepreßt wird, daß

es tief in die Masse des letzteren hineindringt und sie in eine rasche Bewegung

versetzt; auf diese Weise werden alle Theile des Metallbades der Wirkung jener

Agentien ausgesetzt. Eine solche Bewegung wird in cylindrischen Gefäßen am besten

dadurch erzeugt, daß die Düsen in tangentialer Lage angebracht werden.

Fig. 23 ist

ein Verticalschnitt und Fig. 24 ein

Horizontalschnitt des feststehenden Umwandlungsgefäßes. a bezeichnet in beiden Figuren die äußere, aus geschmiedeten Eisenplatten

bestehende, mit einer dicken Schicht von feuerfestem Thon (Ganister) b ausgekleidete Umfassung des Gefäßes; letzteres besteht

aus zwei, bei c, c; durch Flanschen mit einander

verbundenen Gefäßen, so daß erforderlichen Falles der obere Theil vom unteren abgenommen werden

kann. Der obere Theil des Gefäßes oder Ofens ist domförmig gewölbt und läuft in eine

Oeffnung d aus, durch welche die Feuergase während der

Arbeit entweichen. Aeußerlich ist an der Mündung des Gefäßes ein starker Bügel e beweglich befestigt, so daß er beim Betriebe von der

Oeffnung d zurückgeschlagen werden kann; derselbe dient

dazu, den Obertheil, wenn er abgehoben werden soll, an einen Krahn aufzuhängen. An

zwei einander gegenüber liegenden Stellen befinden sich die Düsen, welche ein

gewisses Stechen haben und in tangentialer Richtung zur Peripherie angebracht sind;

die Düsen n liegen in Wasserformen f, sind aus feuerfestem Thone angefertigt und stehen mit

dem durch einen Lehmpfropf r luftdicht in die Form

eingesetzten Injectionsrohre p in Verbindung. Bei s ist ein Deckel aufgeschraubt, um dieses Injectionsrohr

erforderlichen Falles reinigen zu können. Ein Zweigrohr verbindet letzteres mit der

Kammer t, welche die in das Metall zu injicirende

Flüssigkeit enthält und mit einem Mantel u versehen ist;

in dem zwischen beiden vorhandelten Raume circulirt stark erhitzte Luft oder

überhitzter Dampf, welcher durch das mit Hahn versehene Rohr v zutritt und durch das kurze Ansatzrohr w

entweicht. Am oberen Theile des Mantels ist eine Stopfbüchse x angebracht, durch welche ein Stab y

hindurchgeht, der sich mittelst einer Hebelvorrichtung oder einer Schraube im

Inneren der Kammer t heben oder senken läßt; dieser Stab

ist röhrenförmig und, wie bei y' zu ersehen ist, mit

zahlreichen Löchern versehen, so daß Luft oder Dampf in sein Inneres eindringen

kann; der untere Theil dieses röhrenförmigen Stabes bildet ein Kegelventil, welches

in den Sitz g paßt und, indem es die Oeffnung des

Injectionsrohres verschließt, den Zutritt von Flüssigkeit aus dem Raume t verhindert, so lange es geschlossen ist. Ein

Schraubendeckel verschließt die Oeffnung, durch welche der Natronsalpeter (überhaupt

die in das flüssige Eisen zu injicirenden Substanzen) in die Kammer eingetragen

werden, und zwar entweder in starrer Form (wo sie dann durch Zulassen von heißer

Luft oder überhitztem Dampfe zum Schmelzen gebracht werden) oder in bereits

geschmolzenem Zustande (in welchem sie dann bis zur Injection selbst erhalten

werden). Durch das mit Absperrhahn versehene Rohr i wird

gepreßte Luft (oder Dampf) in die Kammer t

hineingeleitet, welche auf die Oberfläche der Flüssigkeit einen kräftigen Druck

ausübt und letztere mit solcher Gewalt auf das flüssige Eisen preßt, daß sie bis

beinahe zum Boden hinab in das Metallbad hineindringt. Die Kammer t ist nebst ihrem Mantel mittelst eines Trägers an dem

Gefäße a befestigt; übrigens ist für jede der Formen

eine solche Kammer vorhanden, die in der Zeichnung indessen weggelassen sind.

Vor dem Beginne der Operation wird im Umwandlungsgefäße ein Kohksfeuer angezündet und

das Gefäß gehörig abgewärmt; das Brennmaterial wird durch die Oeffnung d aufgegeben und der zur Unterhaltung des Feuers

erforderliche Luftzug wird durch die in Fig. 24 mit punktirten

Linien angedeutete, in der Thür k angebrachte Oeffnung

vermittelt, welche, wie bei einem gewöhnlichen Kupolofen, auch zum Abstechen des

umgewandelten Metalles dient. Indessen zieht es Bessemer

vor, das Feuer durch einen Ventilator zu unterhalten, indem er in die erwähnte

Stichöffnung eine bewegliche Form einlegt, oder indem er im unteren Theile des

Gefäßes eine oder mehrere Düsen einlegt, welche nach dem Abwärmen mit Lehmpfropfen

verschlossen werden. Die Asche bleibt entweder im Gefäße liegen oder wird durch die

Thür k entfernt, welche dann vor dem Einlassen des

Roheisens mit Lehm verstrichen werden muß. Nach dem Abwärmen des Ofens und nachdem

der Salpeter in der Kammer t zum Schmelzen gebracht

worden, wird das flüssige Metall durch die Röhre l (Fig. 24) in

das Gefäß abgestochen und die Mündung der Röhre dann verschlossen. Hierauf läßt man

atmosphärische Luft (oder Wasserdampf), welche mindestens 50 Pfd. Pressung per Quadratzoll hat, und auf eine den Schmelzpunkt des

Natronsalpeters um 30 bis 35° C. übersteigende Temperatur erhitzt ist, durch

den Hahn i in die Kammer t

eintreten; die Luft, beziehungsweise der Dampf, dringt augenblicklich durch die

Oeffnungen y' in die hohle Stange y und durch das Injectionsrohr p, macht dabei

den Weg frei und erhitzt das Rohr und die Düse, welche das flüssige Salz zu passiren

hat; dann hebt man die Stange y, worauf der flüssige

Salpeter aus der Kammer t durch das erwähnte Ventil in

das Rohr p dringt, aus diesem in das Metallbad

hineingepreßt wird und sich mit demselben in fein vertheiltem Zustande mischt. Da

die Düsen tangential angeordnet sind, so veranlassen sie eine rasche Drehung des

Metalles, wobei die injicirten Agentien auf alle Theile desselben gleichmäßig

einwirken. Nachdem das Metall auf diese Weise bis zu dem gewünschten Erfolg

behandelt worden ist, läßt man es aus dem Gefäße ablaufen; nach Erfordernis kann man

ihm aber vorher noch eine Portion geschmolzenen Spiegeleisens beimischen.

Tafeln