| Titel: | Schinz's Eisenhohofen mit theilweiser Elimination des Stickstoffes der Gebläseluft durch Kohlenoxydgas. |

| Fundstelle: | Band 191, Jahrgang 1869, Nr. LXII., S. 284 |

| Download: | XML |

LXII.

Schinz's Eisenhohofen

mit theilweiser Elimination des Stickstoffes der Gebläseluft durch

Kohlenoxydgas.

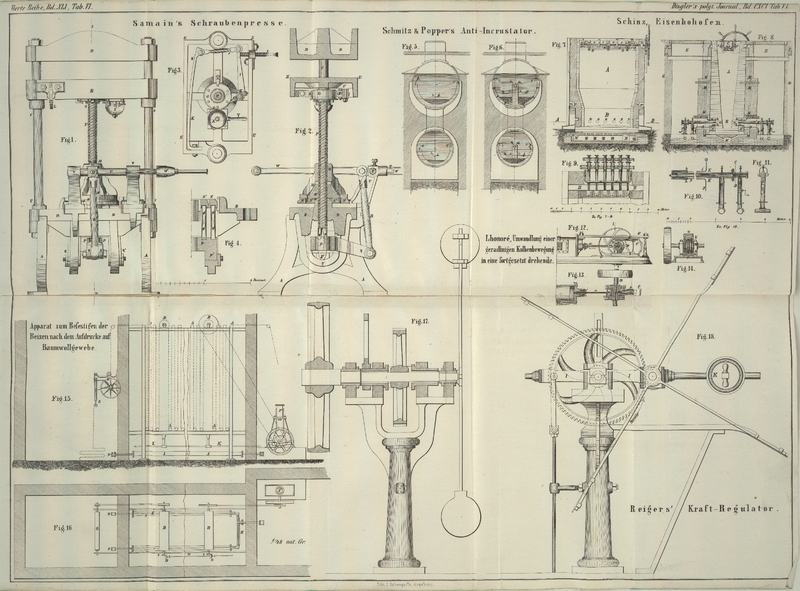

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Schinz's Eisenhohofen mit theilweiser Elimination des Stickstoffes

der Gebläseluft.

Erfahrungsmäßig sind freier Wasserstoff und Kohlenoxydgas als Reductionsmittel für

Eisenerze ungleich wirksamer, als wenn sie durch den Stickstoffgehalt der

Gebläseluft (die in der Vergasungszone producirten Gase enthalten, abgesehen von

Wasserdampf und Kohlensäure, neben Kohlenoxyd an 65 Proc. Stickstoff) verdünnt

werden. Diesen Uebelstand sucht Schinz dadurch zu

vermeiden, daß mit der erhitzten Gebläseluft gleichzeitig heißes Kohlenoxydgas in

den Ofen geblasen, dadurch der Stickstoff theilweise eliminirt und, ohne der

Qualität des Productes zu schaden, in der Zeiteinheit eine größere Production

ermöglicht wird, da bei der Reichheit der reducirenden Gase die Reduction rascher

und vollständiger vor sich geht und die Anwendung reicherer Gichten zulässig

ist.

Eine Hohofenanlage nach diesem Princip erfordert „nach Schinz's Documente, betreffend den

Hohofen“ – besprochen im polytechn. Journal Bd. CLXXXIX S. 513

– nachstehende hauptsächliche Vorrichtungen.

1) Apparat zur Darstellung von erhitztem Kohlenoxydgas.

Dieser gleicht einem schlesischen Muffelofen zur Zinkgewinnung. Zwischen je zwei mit

Kohlenklein gefüllten Muffeln befindet sich eine solche mit Kalkstein, bei dessen

Erhitzen durch zugeleitete Gichtgase die ausgetriebene Kohlensäure durch kurze

Röhrenstücke in die glühenden Kohlenkleinmuffeln tritt, hier zu Kohlenoxyd reducirt

wird, dieses durch einen durchlöcherten Doppelboden über dem Hauptboden der Muffel

austritt und in eine Waschflasche gelangt. Vier

Muffelöfen haben je 18 Muffeln, deren jede 0,135 Kubikmeter Kalkstein oder

Kohlenklein aufnehmen kann. Das Gas gelangt in ein großes Reservoir, wird von hier durch drei Fouriet'sche Gebläsemaschinen

Polytechn. Centralblatt, 1858, Nr. 1. aspirirt und in die von Gichtgasen erhitzten Vorwärmapparate und von da in den Ofen geblasen. Fünf Fouriet'sche Maschinen, durch eine Dampfmaschine

getrieben, blasen die Verbrennungsluft in Wärmapparate und dann in den Ofen.

2) Eisenhohofen von Raschette'scher Construction, Fig.

7–11. A Ofenschacht. B Gestell, in welches Kohlenoxyd und Wind durch concentrische Düsen in 12

Formen a eingeblasen wird. K

sind die Luft- und L die Gasdüsen, beide durch

Bügel auf den senkrechten Zuleitungsröhren K' und L' luftdicht befestigt. Zur Kühlung des Gestelles tritt

Wasser durch g in die eisernen Wasserkästen H, von hier in die Wasserformen h und fließt aus diesen durch i ab. Eine

besondere Einrichtung hat die über 3 Kubikmeter fassende Vorwärmzone C, in welcher Erz und Kohks eine nur wenig hohe Schicht

bilden.

Die Sohle des Raumes C bildet ein dreieckiger gußeiserner

Balken D, durch die Ofenwände hindurchragend und an

beiden Seilen offen, so daß die Luft durch die Spalten b, b in C gelangen kann. Deßgleichen haben die an Zahnstangen

mittelst eines Getriebes e über dem Dachbalken behufs

des Chargirens auf- und niederschiebbaren Platten Spalten d zum Eintritt von Gasen, welche von der durch D zugeführten Luft verbrannt werden. Die übrigen

Gichtgase gelangen durch f in einen Gasreiniger E und von da durch die in Stützmauern G eingelassenen Röhren F an

ihren Bestimmungsort. M Feuerzüge beim Anwärmen des

Ofens.

Auf dem Eisenwerk zu St. Stephan in SteiermarkKerl, metallurgische Hüttenkunde, 1864, Bd. III

S. 350. – Resch, in der berg- und

hüttenmännischen Zeitung, 1868 S. 188. führte die Einleitung von Gichtgasen gemeinschaftlich mit Gebläseluft durch

die Form eines Kupolofens bei gleicher Production zu einer weit kürzeren

Campagnedauer und zu einer Brennmaterialersparung von 50 Proc. Bei diesem Verfahren

wird aber der Stickstoff nicht wie bei dem Schinz'schen

eliminirt. (Berg- und hüttenmännische Zeitung, 1869, Nr. 3.)

Tafeln