| Titel: | Ueber die Befestigung der Beizen nach dem Aufdrucke auf Baumwollgewebe; von Dr. Anton Spirk in Prag. |

| Autor: | Anton Spirk |

| Fundstelle: | Band 191, Jahrgang 1869, Nr. LXVIII., S. 318 |

| Download: | XML |

LXVIII.

Ueber die Befestigung der Beizen nach dem

Aufdrucke auf Baumwollgewebe; von Dr. Anton Spirk in

Prag.

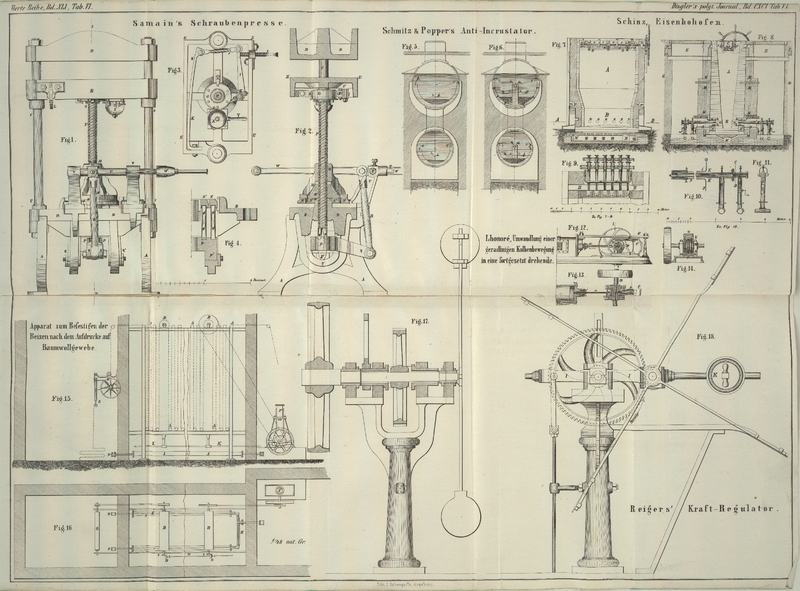

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Spirk, über Befestigung der Beizen auf Baumwollgewebe.

Die mit einer Thonerdebeize, Eisenbeize oder mit einem Gemisch von beiden bedruckten

Baumwollgewebe wurden in früherer Zeit, bevor sie zum Abzuge (Kuhkothbad) und zum

Färben gelangten, in ein auf 18 bis 25° C. erwärmtes Local geleitet, wo sie,

ohne Falten aufgehängt, 2 bis 5 Tage lang belassen wurden. Das Lüften hat den Zweck,

die Beizen auf den Stoffen zu befestigen, nämlich die Zersetzung der Beizen

vollkommen zu machen und den Basen derselben Zeit zu geben sich mit der Faser zu

verbinden. Seit dem Jahre 1833, wo die Gebrüder Köchlin

in Mülhausen (Elsaß) die glückliche Idee hatten, um die Befestigung der Beizen auf

der Gespinnstfaser zu beschleunigen, auch Wasserdampf in ihre auf

25–30° C. erwärmten Hängezimmer eintreten zu lassen, wurde dieses

System der Fixirung fast allgemein angenommen. Die anzuwendende Hängedauer hängt von

der Natur der Beizen, von ihrer hygrometrischen Eigenschaft, ferner von der Natur

und Consistenz des Verdickungsmittels, von dem mehr oder weniger schweren Muster

etc. ab.

Ein solches Hängelocal wird Fixirungs- oder Oxydationszimmer genannt. Die Bezeichnung

Oxydationszimmer ist nur insofern eine richtige, als es sich lediglich um

Eisenbeizen handelt, bei deren Befestigung der Sauerstoff der Luft eine Hauptrolle

spielt; bei der Fixirung der Thonerdebeizen ist hingegen die Beihülfe des

Sauerstoffes ganz unnöthig, hier bewirkt schon die Wärme und Feuchtigkeit allein die

Umsetzung des Thonerdesalzes. Während des Hängens der Stücke erleidet somit der

größere Theil der Beizen eine chemische Veränderung, durch welche sie in einem in

Wasser unlöslichen Zustande auf den Zeugen befestigt werden. Das essigsaure

Eisenoxydul verliert unter gleichzeitiger Aufnahme von Sauerstoff einen Theil seiner

Essigsäure, daher basischessigsaures Eisenoxyd auf die Faser niedergeschlagen wird.

Die essigsaure Thonerde zersetzt sich unter der Einwirkung der Hitze und des

Wasserdampfes; indem sie einen Theil ihrer Essigsäure verliert, hinterläßt sie auf

der Faser entweder basisch schwefelsaure Thonerde, oder Thonerdehydrat, oder

basisch-essigsaure Thonerde, je nachdem die zum Aufdrucken verwendete Beize

als eine Lösung von basisch-schwefelsaurer Thonerde in Essigsäure oder als

reine essigsaure Thonerde zu betrachten ist.

Um die zur Fixirung der Beizen aufzuwendende Zeit auf die möglich geringste

zurückzuführen, wendet man in der neuesten Zeit mit Erfolg einen Apparat an, welchen

Fig. 15

im Längenschnitt und Fig. 16 im Grundriß

darstellt.

A, A sind Leitwalzen und zugleich Spannrollen; es ist

angezeigt, dieselben nicht cylindrisch, sondern conisch (sowohl auf der oberen als

auf der unteren Seite concav) zu construiren. B, B sind

Walzen zum Fortbewegen der Stücke; jede derselben wird mittelst eines in das

conische Rad C eingreifenden conischen Rades D, welches auf der horizontalen Welle E befestigt ist, in Bewegung gesetzt. Diese Welle E erhält ihre Bewegung von der Frictionsscheibe F, welche mit einem kleinen Dampfmotor in Verbindung

steht. Die Frictionsrollen G, H sind auf der Welle E verschiebbar und erhalten daher verschiedene

Geschwindigkeiten, je nach der Stellung die sie zur Scheibe F einnehmen, gegen welche sie mittelst einer kleinen, eigens zu diesem

Zwecke construirten Vorrichtung gepreßt werden. Es ist leicht einzusehen, daß man

auf diese Weise jede für die Bewegung der Stücke durch den Oxydationsapparat

gewünschte Geschwindigkeit erzielen kann. An einem Ende des Apparates befindet sich

eine Vorrichtung zum Ueberschlagen und Zusammenfalten der Stücke.

Das Oxydationszimmer wird mittelst Dampf geheizt, welcher durch das weite Rohr I eintritt und durch die Rohre K,

K circulirt, an deren Enden sich kleine Röhrchen zum Ablassen des

condensirten Wassers befinden.

Um die erforderliche Feuchtigkeit zu erzielen, leitet man Dampf in besondere Rohre,

welche ebenfalls mit kleinen Abflußröhrchen für das Condensationswasser versehen

sind. Auf der Oberfläche dieser Rohre befindet sich eine Reihe von Hähnen, welche

den Dampf in Trichter eintreten lassen, die mit einem metallenen Vertheilungssiebe

versehen sind, aus welchem er sich in dem Zimmer verbreitet. Diese Hähne sind

mittelst Stangen derart mit einander verbunden, daß man sie von außen schließen und

öffnen kann.

In der Wand des luftdicht verschlossenen Zimmers befinden sich hin und wieder kleine

Fenster, durch welche man die Operation überwacht, und in einem derselben ist ein

Thermometer und ein Hygrometer angebracht. Die geeignetste Temperatur ist

35–40° Celsius; die Feuchtigkeit soll 30–35° des von Saussure angegebenen Haarhygrometers betragen.

Die Decke des Zimmers ist sattelförmig construirt, damit keine Wassertropfen auf die

Stücke fallen können. Die Wände des Zimmers mit wollenem Tuche zu tapeziren, ist

ebenfalls sehr zweckmäßig.

Je nach der Schwere der Muster und der Art der Beizen werden die Stücke einmal oder

zweimal durch den Apparat genommen. Die Dauer des Durchganges pro Stück von 50 Meter Länge beträgt 15 bis 20 Minuten.

Tafeln