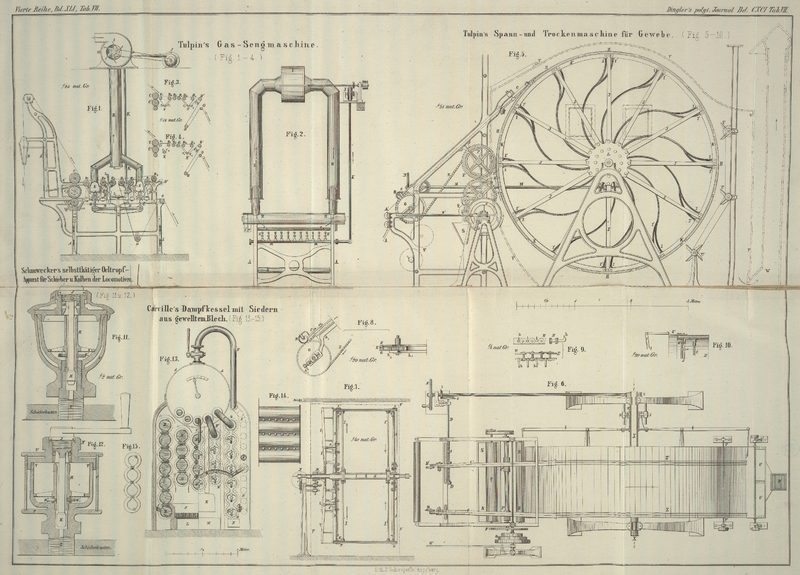

| Titel: | Carville's Dampfkessel mit Siedern aus gewelltem Blech. |

| Fundstelle: | Band 191, Jahrgang 1869, Nr. LXXV., S. 345 |

| Download: | XML |

LXXV.

Carville's Dampfkessel

mit Siedern aus gewelltem Blech.

Nach dem Bulletin de la

Société d'Encouragement, November 1868, S. 645.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Carville's Dampfkessel mit Siedern aus gewelltem Blech.

Der Dampfkessel von Carville in Paris (15, rue de Commines), welcher sich auf der letzten

Welt-Ausstellung befand, besteht aus einem gewöhnlichen cylinderförmigen

Kessel A, Fig. 13, von 0,9 Met.

Durchmesser und 1,7 Met. Länge. Die Heizfläche des Kessels beträgt circa 2,4 Quadratmeter; die Verbrennungsgase gelangen

indeß erst dann zum Hauptkessel, nachdem sie die Wände der fünf Sieder B, B' bestrichen haben, welche nach einem eigenen

Princip construirt sind.

Die Wandung eines Sieders besteht aus zwei wellenförmig gekrümmten Blechen,R. Montgommery in New-York hat bereits Kessel aus gewelltem Bleche hergestellt, man s.

polytechn. Journal Bd. CLXXII S. 313. welche an den verengten Stellen, wie es in Fig. 13, 14 und 15 ersichtlich gemacht

ist, mittelst Stehbolzen zusammengehalten werden; hierdurch ist jeder Vorwärmer in

eine Zahl von Kammern eingetheilt welche unter einander in Verbindung stehen. So

enthalten die beiden äußeren Sieder B je 7, die drei

mittleren B' dagegen je 4 Kammern. Die Wandbleche stoßen

vorn und hinten an die Ofenwand und sind mit Hülfe von Winkeleisen dicht vernietet.

Da der Abstand der beiden Siederwände an der Verengungsstelle 0,06 Met., in der

Ausbauchung 0,14 Met. beträgt, so berechnet sich die Heizfläche der 5 Sieder mit

19,30 Quadratmeter, somit die Gesammtheizfläche der Anlage mit 21,70

Quadratmeter.

Von jedem Sieder führt ein gebogenes Rohr C in das Innere

des Kessels A; auch besitzt jede Kammer an beiden

Stirnflächen des Ofens eine elliptische Oeffnung von 0,10 Met. größter Breite,

welche durch einen Selbstschluß verschlossen ist, damit man zum Zwecke der Reinigung

und Untersuchung leicht in's Innere gelangen kann.

Die Wasserspeisung der Sieder erfolgt durch das Rohr G,

welches mit dem

schlangenförmig gewundenen Wasserzuleitungsrohr E in

Verbindung steht. Das Rohr F leitet hingegen den Dampf

aus dem Kessel nach dem Schlangenrohre E, – wo

der Dampf getrocknet wird, – und dieses nach dem Dampfabzugsrohr H.

Die von dem Roste J aufsteigenden Flammen schlagen

zwischen den Mantelflächen der drei mittleren Sieder B'

und der inneren Seitenwandungen von B empor, bestreichen

den Hauptkessel A und wenden sich dann nach abwärts, die

äußeren Seitenwände von B berührend, und erwärmen rechts

gleichzeitig die Schlangenrohre E, E; endlich werden die

wohl ausgenutzten Verbrennungsproducte durch das Register I zum Abzugscanal geführt.

K bezeichnet die Feuerthür, L den Aschenkasten, M die Thür desselben und

N den Putzcanal.

Die Dimensionen des Rostes J sind folgende:

die Länge desselben

beträgt

0,64 Met.

die Breite desselben beträgt

0,80 Met.

somit die Rostfläche

0,51 Quad. Met.

Die außen gemessenen Dimensionen des Ofens, nämlich

die Länge beträgt

1,72 Met.

die Breite beträgt

1,14 Met.

die Höhe beträgt

2,15 Met.

somit der körperliche Inhalt

4,216 Kub. Met.

Der während der Ausstellung unternommene Versuch, welcher jedoch nicht ganz drei

Stunden dauerte, ergab folgende Resultate:

Versuchsdauer

2 Stund. 42 Min.

Kohlenaufwand

100 Kil.

verdampftes Wasser

855,3 Liter

somit verdampftes Wasser pro

Kilgrm. Kohle

8,55 Kil.

Kohlenverbrauch pro Quadratmeter

Rostfläche und pro Stunde

72,34 Kil.

verdampftes Wasser pro Quadratm.

Heizfläche und pro Stunde

13,20 Kil.

Diese Ziffern zeigen, daß nicht allein die Verdampfung pro Kilgr. Kohle eine zufriedenstellende war, sondern auch den

Verhältnissen der Rost- und Heizfläche entsprach.

Um auch noch nachzuweisen, daß der Dampf hinlänglich trocken und zum Betreiben einer Dampfmaschine geeignet sey, wurde eine

Maschine von 12 Pferdekräften benutzt, welche nahe dem Kessel ihre Aufstellung

hatte; aber einige dieser Maschine anhaftende Uebelstände beeinträchtigten

wesentlich das Ergebniß. Bei einer mittelst eines Prony'schen Zaumes gemessenen Kraftentwickelung von 4,078 Pferdekräften und

einer

Geschwindigkeit von 86,66 Umdrehungen pro Minute betrug

der Kohlenverbrauch pro Pferdekraft 8,81 Kilgrm.

Da sich somit die günstigen Eigenschaften des Carville'schen Dampfkessels nicht praktisch sicherstellen ließen, so hebt Tresca, der Berichterstatter über denselben, folgende

Vortheile und Nachtheile hervor.

Außer der beschriebenen Eigenthümlichkeit fallen an diesem Kessel nur die kleinen

Dimensionen der Anlage auf. Vorausgesetzt, daß das Wasser bis zur Achse des Kessels

reicht, so beträgt der Dampfraum circa 500 Liter (der

Inhalt von A beträgt 1070 Liter); für eine stündliche

Dampferzeugung von 600 Kilgrm. erscheint er gegen die bei stationären Dampfkesseln

üblichen Verhältnisse zu gering, um eine gleichmäßige

Verdampfung oder Dampfspannung zu erzielen; auch muß in Berücksichtigung dieses

Umstandes für eine sichere und gleichmäßige Wasserspeisung gesorgt werden, da das

Wasserquantum von 1328 Liter (entsprechend dem Inhalt des Dampfraumes nebst dem der

Sieder) eben nicht bedeutend ist.

Gegenüber diesen Einwendungen ist hervorzuheben: der geringe Raum, welchen die ganze

Kesselanlage beansprucht, die zweckmäßige Austheilung der Heizfläche, in Folge

hiervon die günstige Wirkung der Wärme, welche sich in einer dünnen Wasserschichte

gleichförmiger vertheilt.

Das Aufsteigen der Dampfblasen in den Siedern wird durch

keine horizontale Fläche gehindert; aber die Verbindung der Sieder mit dem Kessel

durch die gebogenen Röhren C erscheint dem Bearbeiter

dieses Aufsatzes geradezu unpraktisch.

Die Dampfblasen werden sich im Scheitel der oberen Kammern so lange ansammeln, bis

sie eine solche Größe erreicht haben, daß sie durch die achsial in die oberen Kammern mündenden Rohre C zum Kessel gelangen, während welcher Zeit die bloßgelegten Bleche zum

Glühen gebracht und bald durchgebrannt seyn werden. Zweckmäßiger ist die Verbindung

durch verticale, im Inneren des Ofens aufsteigende Stutzen, welche den sich

bildenden Dampf rascher in den Hauptkessel führen werden.

Ob der Dampf trotz der Erhitzung im Schlangenrohr E

trocken genug ist, erscheint uns bei der hohen

Wassersäule, welche die Dampfbläschen bei ihrem Aufsteigen durchbrechen müssen,

fraglich.

Die Kammern der Sieder sind leicht zu reinigen; bei unreinem Speisewasser müssen

selbstverständlich besonders die unteren Kammern häufiger untersucht und gereinigt

werden.

Nach Allem erscheint indeß dem Berichterstatter Tresca die

Anwendung des Carville'schen Dampfkessels wegen der compendiösen

Aufstellung und wirksamen Ausnutzung des Brennmaterials bei Locomobilen geeignet; er dürfte überhaupt oft dem Röhrenkessel vorzuziehen

seyn.

J. Z.

Tafeln