| Titel: | Schauwecker's patentirter selbstthätiger Oeltropf-Apparat für Schieber und Kolben der Locomotiven, in verbesserter Construction. |

| Autor: | Schauwecker , Fr. Schauwecker |

| Fundstelle: | Band 191, Jahrgang 1869, Nr. LXXVI., S. 348 |

| Download: | XML |

LXXVI.

Schauwecker's

patentirter selbstthätiger Oeltropf-Apparat für Schieber und Kolben der

Locomotiven, in verbesserter Construction.

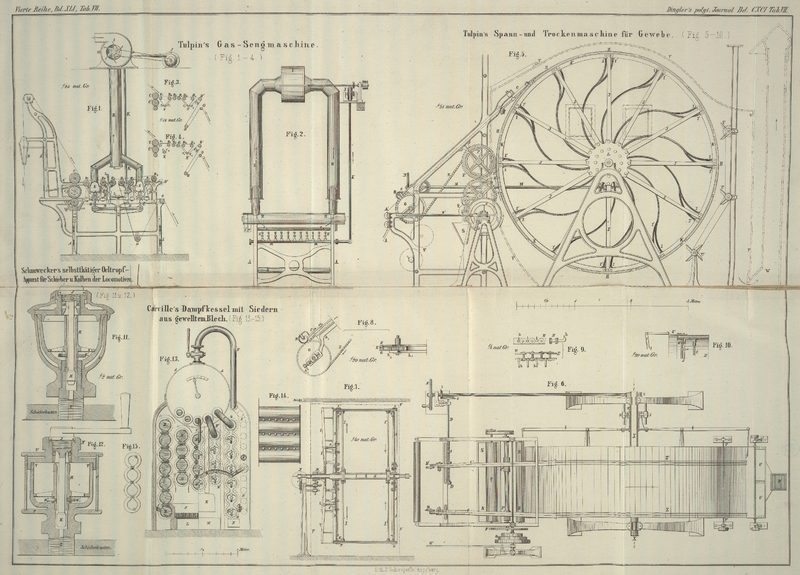

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Schauwecker's selbstthätiger Oeltropfapparat für Schieber und

Kolben der Locomotiven.

Die gute Aufnahme, welcher sich mein Apparat (beschrieben in diesem Journal Bd.

CLXXXIX S. 15) in Folge seiner vortheilhaften Wirkung zu erfreuen hat, gab Anregung

demselben durch Verbesserung des Verschlusses und der Füllvorrichtung eine erhöhte

praktische Bedeutung zuzuwenden.

Um bei dieser in Fig. 11 dargestellten Construction zu füllen, dreht man die Kurbel so

lang rückwärts, bis die sechs Füllöffnungen o an der

Oberfläche erscheinen, gießt Oel ein und dreht dann die Kurbel wieder so lang zu,

bis sie aufsitzt. Eine der sechs Oeffnungen, welche etwas höher gelegen ist, dient

als Luftloch.

Man ersieht aus der Figur, daß beim Rückwärtsdrehen der Kurbel die Fülllöcher o erst dann geöffnet werden, wenn mittelst des Kolbens

K der Dampf längst abgesperrt ist, und daß beim

Zudrehen der Dampf nicht eher wieder zugelassen wird, als bis die Füllöffnungen

längst abgesperrt sind. Bei zugedrehter Kurbel ist auch der Füllbecher von selbst

geschlossen.

Man sieht ferner, daß das innen liegende Ventil beseitigt und der Verschluß des

Dampfgefäßes an der obersten, also zugänglichsten Fläche gebildet ist.

Der früheren Construction gegenüber entstehen demnach folgende Vortheile:

1) Der Apparat läßt sich jetzt, obwohl weder mit Ventil noch Hahn versehen, auch bei

nicht dampfleeren Räumen bequemer füllen; ein stark undichter Regulator kann das

Füllen nicht mehr erschweren.

2) Der Apparat besteht jetzt aus weniger Theilen und kann viel leichter zerlegt

werden. Die Schraube J, mit dem Kolben K aus einem Stück, kann jederzeit ganz herausgenommen werden; die

Deckel sind mit Sechseck versehen.

3) Eine Undichtheit ist nicht mehr möglich. Außerdem, daß bei mäßig angezogener

Kurbel die Schraubengänge dampfabsperrend wirken, bietet die Auflagfläche a die zuverlässigste, durch den Gebrauch immer besser

werdende Dichtung, welche den Apparat hermetisch abschließt.

Eine Beschädigung der Abschlußfläche a kann – da

gemäß der Probe nicht einmal ein lang fortgesetztes Trockenreiben das Anfressen

derselben erzeugt – beim Gebrauch des Apparates noch weniger stattfinden,

weil sie in Wirklichkeit stets mit Oel versehen ist.

4) Sollte einmal durch einen nicht wohl denkbaren Unfall die Fläche a, auf welcher kein Schmutz liegen bleiben kann, undicht

werden, so kann sich der Locomotivführer augenblicklich durch Unterlage von etwas

Hanf, Leder etc. helfen; ebenso kann ohne Zerlegung des Apparates die beschädigte

Fläche an der Drehbank leicht reparirt werden.

5) Man kann auch unreines Oel verwenden; Feilspäne etc. welche in den Apparat fallen,

schaden nicht.

6) Auch die ungeschickteste Hand vermag es jetzt nicht, den Apparat beim Füllen zu

beschädigen. Wer die Kurbel zu fest anzieht, verschließt den Apparat nur dichter.

Wer zu lang rückwärts dreht, hat schließlich die Schraube allein in der Hand, jedoch

keinen Schaden angerichtet.

Die Wirkungsweise des Oeltropfapparates ist bei dieser

Construction genau die gleiche, wie bei der früheren:

Der Apparat wirkt tropfenweise bei jedem einzelnen Hub nach Verhältniß des auf dem

Schieber lastenden Druckes.

In der gezeichneten Stellung strömt der Dampf zur Röhre R

ein und erzeugt im Oelgefäß bald die gleiche Atmosphäre wie im Schieberkasten. Das

Oel ist nun durch sein Selbstgewicht zur Ergießung in den Dampfraum fähig; allein

dieses Ausfließen durch die Röhrchen R¹ kann nicht erfolgen, weil die

Capillarität der feinen Abflußröhre R¹ die Wirkung der Schwere des zudem vom

Dampf verdickten Oeles aufhebt. Erst durch die in Bewegung befindliche Maschine,

d.h. durch die bei jedem Kolbenhub entstehenden Wechsel der Dampfspannung wird der

Apparat wirksam und zwar dadurch, daß der bei jedem Kolbenhub auf die Oeloberfläche

ausgeübte Stoß Oeltropfen aus dem Röhrchen R¹ austreibt. Je öfter und stärker

also die Stöße erfolgen, d.h. je schneller und schwerer die Maschine arbeitet, desto

mehr Oeltropfen treten aus. Der Apparat ölt also proportional mit der Größe der

Reibung.

Der aus dem Schieberkasten in den Cylinder strömende Dampf vertheilt die Oeltropfen auf den

Reibungsflächen und es kann davon nichts übrig bleiben, um in die Luft gerissen zu

werden.

Ohne Umhüllung U würde bei der schnell fahrenden

Locomotive starte Condensation und deßhalb Druckverminderung im Apparat eintreten;

es befände sich also im Schieberkasten ein stärkerer Druck als im Oelgefäß, welcher

das Austreten der Oeltropfen aus dem Röhrchen R¹ hindern würde.

Behufs Prüfung der Reibungsflächen öffne man den

Schieberkasten und Cylinder schnell, sobald die Locomotive zum Stillstand gelangt

ist. Wenn die Maschine jedoch nur die letzten Minuten mit leerem Apparat gefahren

ist, so wird man die Flächen wohl fettig, aber nicht schmierig finden.Der Oeltropfapparat dieser Construction kostet im Dutzend 13 und einzeln 15

Thaler.

Wählt man statt der Kelchform die in Fig. 12 dargestellte

cylindrische Form des Apparates, so erhält man erhebliche Vereinfachung: die beiden

aus einem Stück bestehenden Hälften der Doppelbüchse sind mit einer einzigen

Verschraubung V verbunden. Dreht man die Schraube J heraus und setzt am Sechseck N den Schraubenschlüssel an, so ist der Apparat in seine Haupttheile

zerlegt.Bis auf die Schraube J besteht dieser Apparat aus

Messing und kostet einzeln 13 und im Dutzend 12 Thaler.

Weiden (Bayern), im Januar 1869.

Fr. Schauwecker.

Tafeln