| Titel: | Dampfmaschinen- und Dampfpumpen-System von Kittoe und Brotherhood in London. |

| Fundstelle: | Band 191, Jahrgang 1869, Nr. XCII., S. 440 |

| Download: | XML |

XCII.

Dampfmaschinen- und

Dampfpumpen-System von Kittoe und Brotherhood in London.Die Constructeure bezeichnen diese Systeme als

„Mustermaschinen“ (paragon

engines).

Nach dem Mechanics'

Magazine, December 1868, S. 501.

Mit Abbildungen auf Tab.

IX.

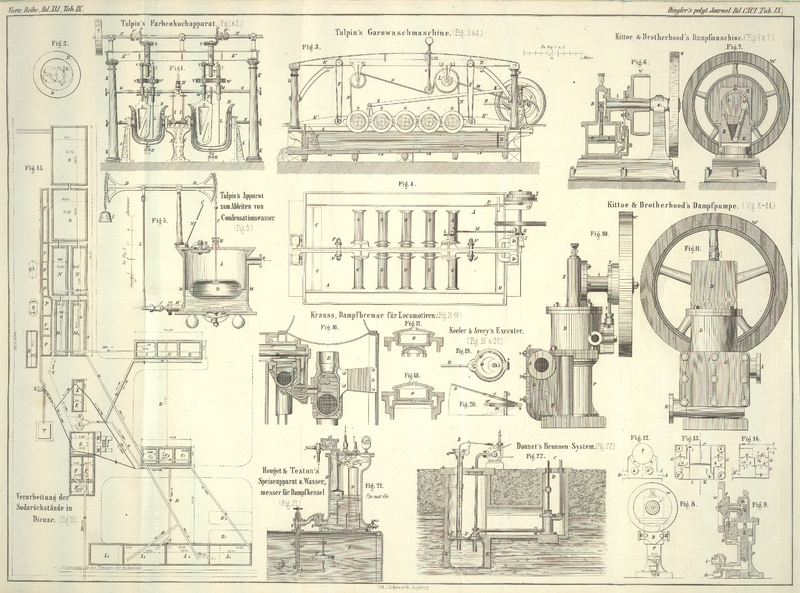

Kittoe und Brotherhood's Dampfmaschine und Dampfpumpe.

I. Die Dampfmaschine (Paragon Steam engine).

Diese kleine, äußerst compendiöse Maschine von sechs Pferdekräften ist in Fig. 6 und 7 dargestellt;

sie dürfte dort Anwendung finden, wo des beschränkten Raumes wegen die Aufstellung

einer Dampfmaschine von größerer Nutzleistung nicht möglich ist und wo auch der

billige Anschaffungspreis dieser Maschine in's Gewicht fällt.

Mit dem Kolben K (Fig. 6) ist ein V förmig ausgeschnittener Gleitbacken B verbunden, in welchem die Kolbenstange S oscillirt und durch die Verbindung mit der Kurbelwarze

w an der Scheibe x der

Hauptwelle diese bei dem Auf- und Niedergang des Kolbens in drehende Bewegung

versetzt, welche durch die Riemenscheibe V übertragen

wird. Zur Ausgleichung der Unregelmäßigkeiten der Bewegung dient das Schwungrad W.

Die Theile S, w und x

arbeiten in dem mit dem Cylinder dicht verbundenen Gehäuse H, in welches seitlich durch die Stopfbüchse l, die Schwungradwelle eintritt.

Der Steuerungsschieber wird von der Scheibe y auf und ab

bewegt; es greift nämlich der an dem Ende der Schieberstange t sitzende Stift z in eine excentrisch

eingeschnittene Nuth der bezeichneten mit V in Einem

gegossenen Scheibe.

Um den Dampfraum oberhalb dem Kolben zu verringern, also Dampf zu sparen, ist der

erwähnte V förmig ausgeschnittene Backen B eingeschaltet, immerhin bleibt der schädliche Raum

bedeutend.

II. Die Dampfpumpe (Paragon Steam pump).

Eine ganz nützliche Verbindung der beschriebenen Dampfmaschine mit einer Pumpe ist in

den Figuren

8–14 dargestellt.

Fig. 8 und

9 zeigen

eine einfach wirkende Dampfpumpe; die Theile der Dampfmaschine sind wie oben

bezeichnet. Die weitere Anordnung ergibt sich deutlich aus den Figuren selbst.

Figur 10 und

11 zeigen

zwei Ansichten einer größeren doppelt wirkenden Dampfpumpe, deren Leistung je nach

der Größe pro Stunde 3000–10000 Gallons betragen

soll.

Der Pumpenkolben ist an die verlängerte Kolbenstange befestigt, welche dicht durch

die obere Pumpenplatte durchgeht. E bezeichnet das

Saugrohr, A das Druckrohr, G

ist der Ventilkasten; man kann nach dem Aufschrauben der sechs Schrauben s (Fig. 11) zu den Ventilen

gelangen, also leicht revidiren, resp. repariren.

Die Anordnung der Ventile und die Verbindung des Ventilkastells mit dem

Pumpencylinder dürfte die in den Skizzen Fig. 12, 13 und 14 dargestellte seyn.

Fig. 12 zeigt

im Grundriß den Pumpencylinder P und den Kasten G, dessen obere Wand weggedacht ist, so daß die

Druckventile d und d₁ sichtbar werden, während

die beiden Saugventile s und s₁ von der ersteren verdeckt sind.

In Figur 13

stehen zwei radiale Schnitte neben einander; I ist der Schnitt zu den linksseitigen,

II jener zu den rechtsseitigen Ventilen; denkt man sich die vordere Deckplatte des

Kastens G entfernt, so erscheint die Ansicht welche in

Fig. 14

skizzirt ist.

Der obere Schlitz a im Pumpencylinder steht mit a₁ ebenso b mit b₁ in Verbindung.

Geht somit der Pumpenkolben nach abwärts, so steigt das Wasser aus E durch das Ventil s nach,

während es unterhalb demselben durch

d' nach dem Druckrohre A und

von diesem an die gewünschte Stelle geleitet wird. Umgekehrt wenn der Kolben steigt,

so tritt das Wasser aus E durch das Ventil s₁ nach, geht aber durch a, a₁ und d zum Druckrohre A.

J. Z.

Tafeln