| Titel: | Beschreibung der von Tulpin d. ält. in Rouen construirten Appretur-Maschinen. |

| Fundstelle: | Band 191, Jahrgang 1869, Nr. XCVCXV., S. 444 |

| Download: | XML |

XCVCXV.

Beschreibung der von Tulpin

d. ält. in Rouen construirten Appretur-Maschinen.

(Schluß von S. 362 des vorhergehenden

Heftes.)

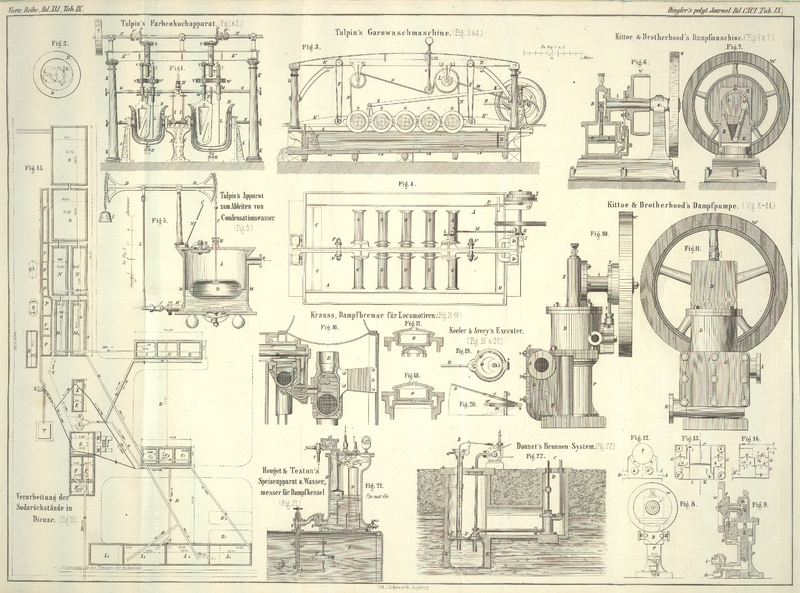

Mit Abbildungen auf Tab.

IX.

Tulpin's Appretur-Maschinen.

III. Die Garnwaschmaschine.

In Färbereien und Wäschereien finden oft zur Ersparung von Handarbeit Maschinen zum

Waschen oder Spülen der Garne in geweiftem Zustande vortheilhafte Anwendung.Im polytechn. Journal Bd. CLXXIV S. 421 ist die Gantert'sche Garnwaschmaschine beschrieben, und in Bd. CLXXVI S.

113 die Raiser'sche (welche die Maschinenfabrik

von A. Wever und Comp.

in Barmen ausführt).

Tulpin's Garnwaschmaschine ahmt vortheilhaft die

Handarbeit nach, indem die Strähne hin und her gespült werden, während sie durch ein

Umziehen stets in eine andere Lage gelangen.

Zur Bedienung einer Maschine mit zehn Waschrollen sind zwei Arbeiter genügend; es

entspricht jede Waschrolle je 2 Handarbeitern, so daß also eine solche Maschine die

Arbeit von 20 Arbeitern, gewiß auch schneller und gleichmäßiger verrichtet.

Zur Bewegung wird 1/4 Pferdekraft als hinreichend angegeben.

Fig. 3 stellt

einen Verticalschnitt und Fig. 4 den GrundrißDieser wurde zu Fig. 3 nach einer

Zeichnung in Dr. Grothe's „Spinnerei, Weberei und Appretur

etc.“ skizzirt. dieser Maschine dar.

A bezeichnet einen hölzernen Kasten, in welchen aus dem

continuirlich gespeisten Vorraum B Wasser gelangen kann;

der Boden ist geneigt und das Schmutzwasser wird durch die verstellbare Schütze C oben und unten abgelassen, so daß alle Absonderungen

leicht weggeführt werden können. Ferner ist der Waschkasten A und der Wasserkasten B durch eine

Zwischenwand in zwei unabhängige Abtheilungen getheilt, so daß es hierdurch möglich

ist, verschieden gefärbte Garne zu gleicher Zeit zu waschen.

In diese Kufe taucht nun der eigentliche Waschapparat. An dem beweglichen Rahmen E' sitzen die Achsen der zehn Waschrollen G, deren Anordnung aus dem Grundriß ersichtlich ist und

welche gewöhnlich aus Kupfer verfertigt sind. Der Rahmen E' hängt an den im Querstück E eingezapften

Armen F, so daß dieser ganze Rahmen mit den Waschrollen

mittelst der Kurbel

J und der Schubstange K

in eine schwingende Bewegung versetzt wird.

Ferner geht über die Leitrollen L und L' und einen an jeder Waschrolle angebrachten Würtel die

Schnur N, welche durch die Spannrolle O angezogen werden kann; von der Hauptrolle H, an welcher auch ein Schwungrad sitzt, wird mittelst

Kegelrädchen und der geneigten Welle M, der Leitrolle

L und weiter sämmtlichen Waschrollen G eine drehende Bewegung ertheilt; letztere erhalten

somit mit den aufgehängten Garnsträhnen während dem Spülen eine hin und her gehende und gleichzeitig eine drehende Bewegung, so daß alle Garntheile eine gleiche Bearbeitung erfahren.

Mit wenigen Aenderungen kann diese Maschine auch zur vollkommenen Entfettung von

Wollsträhnen geeignet gemacht werden.

IV. Der

Farbenkoch-Apparat.

Dieser recht einfach und sehr zweckmäßig construirte Apparat ist in Fig. 1 theils im Schnitt,

theils in der Ansicht in 1/25 der wirklichen Größe dargestellt.

Vor Allem fallen darin die zwei verschieden großen Kessel B auf, deren Zahl jedoch nach Bedarf vergrößert werden kann; in den

Kesseln arbeiten je zwei Rührer L, L, welchen eine

doppelte Bewegung ertheilt wird: eine Bewegung der beiden Drehachsen in einer

Kreislinie – Pfeile 1 Fig. 2, und eine zweite,

die Drehung der Rührer um ihre Achse, also im Sinne der Pfeile 2 –, so daß

ein kräftiges Verrühren der kochenden Farbe sowohl als ein continuirliches

Abstreichen von den heißen Wänden erfolgt, um das Ansetzen der Farbe zu

verhindern.

Jeder Kessel sitzt an den in den Lagerstühlen A, A'

drehbar gelagerten Zapfen C und C'; ersterer ist massiv und hängt mit einer Sperrvorrichtung zusammen, um

den Kessel während dem Kochen festzustellen; der zweite Zapfen C' ist hohl und durch eine Stopfbüchse mit dem

Rohrstutzen I' verbunden; solcher zwei münden in einen

dreifach durchbohrten Hahn J, J, zu welchem die Röhren

I laufen, durch welche kaltes Wasser aus der

Rohrleitung G zugeführt wird, während die Rohrleitung

F' Dampf bis zu den Hähnen J,

J leitet. Je nach der Stellung des Hahnes wird also entweder frisches,

kaltes Wasser oder Dampf unmittelbar in den, den Kochkessel umgebenden Raum

zugelassen, oder deren Zuleitung abgeschlossen.

Wie aus dem Schnitt durch den Kessel B zu ersehen ist,

besteht derselbe eigentlich aus drei Gefäßen: dem innersten aus Kupfer getriebenen,

dem eigentlichen Kochkessel; diesen umgibt auf eine mäßige Entfernung der erste Mantel, dampfdicht

abgeschlossen; in den zwischen beiden bleibenden Raum gelangt das Wasser oder der

Dampf. Die Zuleitung des kalten Wassers erfolgt nicht allein aus dem Grunde, um den

Kochkessel für die Ausleerung und weitere Benutzung rasch abzukühlen, sondern mehr

in der Absicht, um damit dem Anhängen der Farbe bei einer langsamen Abkühlung zu

entgehen. Der Hahn E wird dann zur Ableitung des Wassers

geöffnet; ebenso findet eine zeitweilige Oeffnung desselben zur Abführung von

Condensationswasser statt, welches bei der Zuführung von Dampf zum Kochen der

Farbflüssigkeit entsteht.

Um nun die Verluste der strahlenden Wärme aus dem Heizmantel möglichst zu mindern,

gibt Tulpin noch einen Mantel um den Kochkessel und füllt

den Zwischenraum mit Kohlenpulver aus.

Der Hebel D erleichtert das Umkippen des Kochapparates

B nach beendetem Kochen. Um dieses jedoch möglich zu

machen, müssen die Rührer L hinreichend gehoben werden

können; aus diesem Grunde ist die Achse, an deren unterem Ende der Rührer sitzt, aus

zwei, in der gewöhnlichen Stellung von einander abstehenden Theilen geschmiedet,

deren Enden der Muff M einschließt, wodurch eine gewisse

Hebung von L gestattet ist.

Die Bewegung eines jeden Rührerpaares erfolgt – wie das Kochen, die

Wasserzuleitung etc. – unabhängig von einander und zwar von der, durch einen

auf der Scheibe O auflaufenden Riemen bewegten

Transmissionswelle N, deren Lager auf einer durch Säulen

K, K unterstützten Traverse K' aufruhen, P, P' deuten Kuppelungen an,

welche der Arbeiter mit einem Hebel nahe dem Kessel dirigiren kann, um die Drehung

der lose auf der Welle sitzenden Kegelräder P und

hierdurch jene der Rührer einzuleiten oder abzustellen.

An der Achse des mit P in Eingriff stehenden Rades Q ist unten der zweilappige Theil T befestigt, dessen von Q aus bewirkte Drehung

die in Figur 2

mit dem Pfeile 1 bezeichnete Bewegung der Rührer hervorbringt. An der unbeweglichen

Hülse R sitzt das Getriebe S, welches in jenes U eingreift, das an der Achse

eines Rührers sitzt. Bei der Drehung von T wickelt sich

U an S ab, dreht die

Achse des Rührers im Sinne des Pfeiles 2; das Räderpaar V und W überträgt diese Drehung auch auf den

zweiten Rührer.

Aus dem Anblick der Figuren ergibt sich, daß die arbeitenden Rührer um 90°

gegen einander verstellt sind.

V. Apparat zur Ableitung von

Condensationswasser.

Der mit dieser Vorrichtung zu erreichende Zweck besteht darin, den Abfluß des Condensationswassers

ohne Dampfverlust aus Apparaten zu besorgen, in

welchen Dampf zum Kochen, zum Heizen, zum Trocknen etc. benutzt wird; gleichzeitig

ist man bei Anwendung des in Fig. 5 in 1/10 der

wirklichen Größe dargestellten Apparates aller Unannehmlichkeiten enthoben, welche

mit den gewöhnlichen Anordnungen verknüpft sind, wie die Bewachung der

Wasserablaßhähne, die Beaufsichtigung sorgloser Arbeiter etc.

Uns sind Fälle bekannt, daß man, um ein Beispiel herauszugreifen, beim Heizen der

Trockencylinder einer Papiermaschine auf den Abfluß des Condensationswassers

(unglaublicher Weise) gar nicht achtete, wobei natürlich sehr viel Dampf mit

entwich; welchen Einfluß dieser auf den Kostenpreis der Trocknung nahm, zeigte die

Erfahrung nach einer zweckmäßigen Abstellung dieses Uebelstandes, wodurch der

Kostenpreis um mehr als die Hälfte vermindert wurde.

Der von Tulpin construirte Apparat besteht im Wesentlichen

aus dem cylindrischen Gehäuse A, welches durch das Rohr

H mit dem mit Dampf geheizten Raum in Verbindung

steht, aus welchem das Condensationswasser abzuleiten ist. Dieses erreicht im

Cylinder A die normale Höhe M,

M, bei welchem Wasserstand der Schwimmer B und

der von diesem beeinflußte Balancier D eine solche

Stellung einnehmen, daß der von der Zugstange verstellbare Hahn J am Wasserleitungsrohr H'

verschlossen bleibt. Je mehr das Wasser in Folge des Zuflusses durch H steigt, desto mehr öffnet sich der genannte Hahn, ohne

jedoch einen vollständigen Abfluß des Wassers und erst hierauf mögliche

Dampfabströmmung zu gestatten.

Die hakenförmig endende Stange N hat den Zweck, den

Balancier zu unterstützen und dadurch den Schwimmer in einer etwas erhöhten Lage,

und zwar einige Minuten vor Beginn der Ingangsetzung des Apparates zu erhalten.

Der Deckel F verschließt hermetisch die am Boden

angebrachte Oeffnung, durch welche der Schwimmer in's Innere des Cylinders

eingeführt wird.

Tafeln