| Titel: | Maschine zum Conisch-Ausbohren von Guettier, Mechaniker in Paris. |

| Fundstelle: | Band 193, Jahrgang 1869, Nr. IV., S. 10 |

| Download: | XML |

IV.

Maschine zum Conisch-Ausbohren von Guettier, Mechaniker in Paris.

Nach Armengaud's Progrès de l'Industrie, vol. I, planches 31 et 32.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

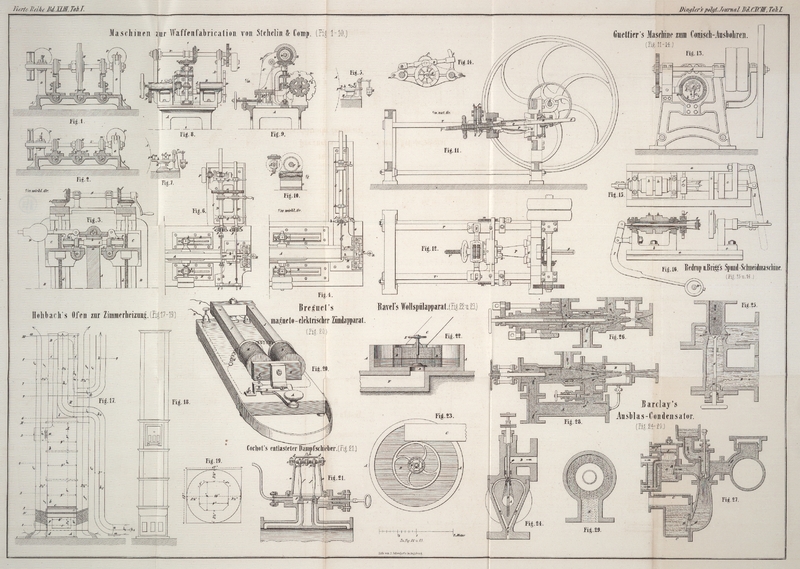

Guettier's Maschine zum Conisch-Ausbohren.

Unter den interessanten Werkzeugmaschinen der letzten Welt-Ausstellung zu

Paris befand sich Guettier's Maschine zum

Conisch-Ausdrehen, welche in Fig. 11 bis 14 in 1/5 der

natürlichen Größe abgebildet ist.

Fig. 11 zeigt

den Mittelschnitt, Fig. 12 den Grundriß, Fig. 13 die Ansicht von

hinten und Fig.

14 das Detail der Lagerung des Räderwerkes für die allmähliche

Verschiebung der Bohrspindel.

Am rückwärtigen Ende der Maschine befindet sich die horizontale Welle A, welche von der Riemenscheibe ihre Drehung erhält und

diese durch die Kegelräder a und b weiter fortsetzt. Das Rad b ist mit einer

Ausladung c versehen, welche in eine Rinne der

Gestellswand eingreift und dadurch das Rad gegen eine Verschiebung schützt.

In Ausschnitten des Radkörpers b werden zwei Lagerringe

d und d¹ für das

Kugellager R der Bohrwelle g

festgestellt (Fig.

13), welche die Fortsetzung der Leitspindel V

bildet. An dem anderen Ende geht die Spindel V durch das

zweite Kugellager e, welches die Spitze des Kegels

bildet, den die Leitspindel beschreibt, wenn das Rad b

gedreht wird. Die Basis dieses Kegels bildet der Kreis, welchen bei der Drehung die

excentrisch im Radkörper b gelagerte Spindel g beschreibt; denn die Lagerhülse R ist mittelst Feder und Nuth mit der Bohrspindel verbunden.

Es macht somit die Leitspindel V so viele Umdrehungen als

das Rad b.

Unmittelbar vor der Lagerstelle e befindet sich, für eine

bestimmte Einstellung unverrückbar, das Stirnrad f fest

auf der Hülse, welche bei der Verbindung mit Feder und Nuth die Verschiebung der

Leitspindel gestattet, ohne jedoch die drehende Bewegung zu verlieren. f steht im Eingriff mit dem Rade F, auf dessen Achse noch das Rad h sitzt,

welches die Drehung auf k überträgt. Die Nabe dieses

Rades bildet die unverrückbare Mutter für die Schraube V, deren Verschiebung vom Rade k aus (bei

entsprechender Wahl der Zähnezahlen der Räder) das allmähliche Weiterschreiten des

Messers oder der Schneide O bewerkstelligt.

Der auszudrehende Gegenstand P wird zwischen den beiden

Klemmfuttern G und G'

gehalten; das Futter G ist fest am Maschinengestell,

während das zweite G' nach Bedürfniß längs den

Leitstangen T und T¹

und damit auch das Lager e und das Räderwerk verschoben

werden können, vorausgesetzt daß im nöthigen Falle die Mutter des Rades k vom Handrädchen aus zurückgeschoben wird. Zur

Feststellung des Futters G¹ und der damit

verbundenen Theile dienen die Klemmschrauben an den Gleitstücken, durch welche die

Stellschrauben m und m' zur

genauen Einstellung durchgehen (Fig. 12).

Da das Lager e die Spitze der von der Achse beschriebenen

Kegelfläche bildet, so ist klar, daß die in einem bestimmten Abstande von der Spitze

befindlichen Räder f' und h

eigenthümlich gelagert seyn müssen, um stets mit den sich schwingenden Rädern f und k einzugreifen.

Die getroffene Einrichtung ist im Detail in Fig. 14 ersichtlich

gemacht.

f' und h sind nämlich in dem

Arm B gelagert, welcher sich um den Fixpunkt o leicht drehen kann, während das andere geschlitzte

Ende durch das Bogenstück t eine Führung erhält, wie

dieß auch aus dem Grundriß in Fig. 13 zu entnehmen ist.

Der Lagerarm B wird gehoben oder sinkt zufolge des

eigenen Gewichtes, wenn die auf der Leitspindel befindlichen Räder auf- und

abgehen, so daß der Eingriff ununterbrochen stattfindet.

Die in Fig. 13

ersichtliche getheilte Schiene n, welche sich vor dem

fixen Zeiger i verschieben läßt, ist in Verbindung mit

der Lagerhülse R, zeigt somit die Excentricität der

Bohrspindel g und bei Berücksichtigung der Distanz von

R und e den Winkel an

der Spitze des von dem Messer O beschriebenen Kegels

an.

Hauptdimensionen.

Entfernung der beiden verticalen Gestellswände

(Fig. 11) von

Mittel zu Mittel

1,007 Meter.

Höhe der vorderen Wand

0,585 „

Höhe der hinteren Wand

0,520 „

Höhe der Leitstangen T und T' über dem

Boden

0,410 „

Abstand derselben

0,350 „

Abstand der unteren Verbindungsstangen

0,410 „

Länge der Spindel V mit der Achse

g

0,875 „

Durchmesser der Bohrspindel g

30 Millimet.

Höhe der Schwungradwelle A über

dem Boden

0,555 Meter.

Abstand derselben von der hinteren

Gestellswand (vom Mittel

derselben)

0,085 „

Durchmesser des Schwungrades

0,950 „

Durchmesser der Riemenscheiben

0,300 „

Länge des Lagerarmes B

0,350 „

Totale Länge der Maschine

1,620 „

Totale Breite der Maschine

0,785 „

Johann

Zeman.

Tafeln