| Titel: | Fr. W. Hohbach's Ofen zur Zimmerheizung mit Steinkohlen. |

| Autor: | Max v. Pettenkofer |

| Fundstelle: | Band 193, Jahrgang 1869, Nr. IX., S. 21 |

| Download: | XML |

IX.

Fr. W. Hohbach's Ofen

zur Zimmerheizung mit Steinkohlen.

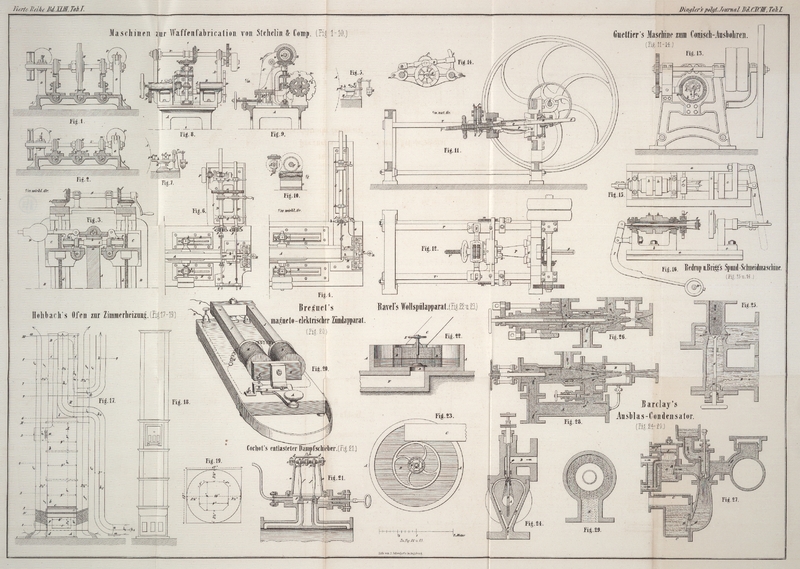

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Hohbach's Mantelofen zur Zimmerheizung mit Steinkohlen.

Bei diesem Ofen ist das Princip der Verbrennung von oben nach

unten angewandt. Bringen wir, nachdem ein Feuerraum mit Kohlen

(Steinkohlen) angefüllt ist, das Feuer auf demselben an, und geschieht die

Verbrennung von oben nach unten, so befindet sich auf der Oberfläche eine constante

Flamme oder Gluth und alle frei werdenden brennbaren Gase müssen durch diese

steigen, und in Folge dessen bekanntlich zur vollständigen Verbrennung gelangen. Es

wird somit bei dieser Art der Verbrennung eine vollständige Vergasung der Kohle mit

constanter Flamme bewirkt und daher selbstverständlich, sobald das zum Anzünden

angewandte wenige Holz verbrannt und bei der obersten Kohlenschichte die Vergasung

eingetreten ist, jede Rauchentwickelung vermieden.

Bei der gewöhnlich angewandten Verbrennungsart von unten nach oben kommt

erfahrungsgemäß der Heizwerth der sich verflüchtigenden Gase mindestens demjenigen

der in diesem Falle zur Verbrennung gelangenden Kohks und weniger einzelner Gase

gleich. Hieraus folgt, daß die Kohle ihrem Werthe nach mindestens die doppelte

Heizkraft der Kohks enthält, daher die Kohlenfeuerung,

vollständig ausgebeutet (durch die rauchverzehrende Verbrennungsart von

oben nach unten), halb so theuer zu stehen kommen muß als die

Kohksfeuerung.

Construction des Ofens.

Um der Anforderung zu entsprechen, daß die Erwärmung der

Atmosphäre des Heizraumes einerseits eine rasche und gleichmäßige, andererseits eine gesunde sey, hat Hr. Hohbach seinen OfenPatentirt in Oesterreich am 2. October 1865. versehen:

1) Mit einem Mantel zum Zwecke her Luftcirculation. Dieser

Mantel, von Kapselmasse, Gußeisen oder Blech verfertigt, steht drei Zoll vom Ofen ab

und ist am Fuße offen, daher er die kalte schwere Luft vom Fußboden aufsaugt und

erwärmt oben ausströmen läßt. Da der obere Theil, ein Blechcylinder, stark erhitzt

wird, so findet eine kräftige Nachströmung der kalten Luft vom Fußboden und den

Wänden statt und durch das Bestreben der Luft- und Wärmeausgleichung ergibt

sich eine continuirliche Luftcirculation, wobei die warmen Luftschichten auf den

Fußboden niedergezogen werden, an diesen ihre Wärme abgeben und abgekühlt wieder in

den Kreislauf treten. Hieraus ist ersichtlich, daß die Erwärmung eine rasche und

möglichst gleichmäßige ist, und schon der Umstand, daß dieser Ofen bodenwarm macht,

empfiehlt ihn besonders für Kanzleien, Comptoirs etc.

2) Mit einem Saugrohr. Vermittelst desselben kann dem

Heizraume frische Luft von Außen zugeführt werden,

welche, durch den oberen Theil des Ofens streichend, auf 60–62° R.

erwärmt in denselben eindringt, so daß das Heizlocal im Laufe des Winters immer mit

reiner Luft versehen werden kann, ohne daß man genöthigt ist die Fenster zu öffnen.

Da übrigens eine beständige Herbeiführung der äußeren Luft nicht geboten erscheint,

so gestattet die Anwendung des Saugrohres ein abwechselndes Verfahren. Vermittelst

einer Klappenvorrichtung kann die nach Außen führende Röhre abgeschlossen werden.

Will man nun die Luft von Außen nicht herbeiführen, so wird nach deren Verschluß

eine in der Nähe des Zimmerbodens angebrachte Klappe geöffnet, wornach durch das

Saugrohr die Zimmerluft angezogen und die Circulation derselben bedeutend vermehrt

wird.

3) Mit Klappen behufs der Desinficirung des Heizraumes. Die Herbeiführung reiner Luft von Außen muß

die Möglichkeit der Verzehrung der schlechten Luft im Heizraum im Geleite haben. Zu

diesem Zwecke befinden sich rechts und links an dem unteren Theile des Ofens unter

dem Roste zwei Klappen, welche geöffnet nach oben, den leeren Raum zwischen Mantel

und Ofen abschließen. In diesem Falle kann die durch die untere Mantelöffnung angezogene

Zimmerluft nicht zwischen Mantel und Ofen nach oben durchstreichen, sondern wird

unmittelbar unter den Rost und durch die Flamme geführt, wo sie verzehrt wird. Wird

nun während dieses Processes vermittelst des Saugrohres die Luft von Außen

hereingeführt, so wird der Heizraum desinficirt und ventilirt, und dadurch der

Anforderung einer gesunden Erwärmung entsprochen.

Der ökonomische Standpunkt bedingt neben der

vollkommensten Ausnutzung der im Brennmaterial enthaltenen brennbaren Gase (welcher

Anforderung bei dem mit einem Fallroste construirten Hohbach'schen Füllofen durch die Verbrennung von oben nach unten

entsprochen wird) auch noch a) die Erhaltung der

erzeugten Wärme für den Heizraum, b) Ersparniß an

Arbeitskräften bei Bedienung des Ofens und c) Ersparniß

an Reinigung.

Der Punkt a bedingt die größtmögliche Gewinnung von

Heizflächen im Heizraume selbst. Je länger die erzeugte Wärme im Heizraume verweilt,

desto mehr wird sie demselben mitgetheilt; je schneller wir dieselbe hinausleiten,

desto weniger kann sie für den Heizraum ergiebig seyn. In Hinsicht hierauf ist der

Hohbach'sche Ofen im Achteck construirt und mit einem

Aufsatze versehen, worin sich außer der Fortsetzung des Saugrohres eine Zunge

befindet, in Folge dessen die erhitzte Luft nach erfolgter Steigung wieder fallen

muß, mithin länger in dem Heizraume verweilt und den Heizflächen desto mehr Wärme

abgeben muß. Je nach dem gegebenen Raumverhältnisse kann diese Circulation,

beziehungsweise Vermehrung der Heizflächen, mehr oder minder oft stattfinden (In

größeren Oefen befinden sich zwei Zungen, oder eine vierfache Circulation.)

Wenn nach erfolgter Verbrennung des Heizmateriales und Verflüchtigung der meisten

während des Verbrennungsprocesses erzeugten Wärme schließlich von der Ofenklappe zum

Zwecke des Zugabschlusses Gebrauch gemacht wird, so hat dieß nur die Folge einer

langsamen Abkühlung des Heizraumes selbst.

Den Punkt d betreffend, ist aus der Verbrennungsart

ersichtlich, daß jedes Nachschüren wegfallen muß, der

Ofen darf nur einer einmaligen Füllung täglich bedürfen. Je nach der äußeren

Temperatur wird derselbe entweder ganz, oder zur Hälfte, oder zum Drittel gefüllt,

und es läßt sich hier als Norm aufstellen: ein Ofen mittlerer Größe mit einer

Füllung von 15–20 Pfd. Kohle genügt in allen Fällen zur Beheizung eines

Raumes von 12,000 KubikfußOesterreichische Maaße und Gewichte. während 8–12 Stunden, bei constanter Wärme-Entwickelung von

durchschnittlich 16° Reaumur.

Durch Beseitigung von Rauch- und Rußentwickelung, welche von dem Augenblicke

an eintritt, wo das zum Anzünden erforderliche wenige Holz verbrannt ist, was in

wenigen Minuten der Fall ist, fällt auch der Umstand der öfteren Reinigung weg

(Punkt c); eine einmalige Reinigung der Oefen,

Rauchröhren etc. im Jahre ist in den meisten Fällen hinreichend.

Vermittelst verschiedener am Ofen angebrachter Klappen kann gewünschte oder

erforderliche, langsame oder rasche Verbrennung bewirkt werden.

Zum Zwecke der Reinigung des Ofens ist der obere Theil des Aufsatzes, in welchem sich

die Zunge befindet, durch eine Kapsel geschlossen, deren Beseitigung die Reinigung

sehr leicht und einfach macht.

Da der Ofen, der sehr wenig Gusses bedarf (und dessen Größe sich natürlich nach dem

Größenverhältnisse des zu beheizenden Raumes bestimmt), mit einem Mantel versehen

ist, so kann er gemäß dieser Umhüllung eine beliebige marmorne, thönerne oder

gußeiserne Figur, oder eine solche aus Blech vorstellen. Er kann einfach mit einem

schwarzen Blechmantel für die armen Classen, oder verziert und gemalt für die

bemittelten Classen bezogen werden,Man wendet sich an Hrn. Fr. Wilhelm Hohdach in München (Göthestraße 1/1), oder an Hrn. S. Bechtler, Carolinenhütte bei Burglengenfeld in

der Oberpfalz (Bayern). und entspricht somit den Anforderungen aller Stände.

Beschreibung der

Abbildungen.

Figur 17

stellt die Seitenansicht des Ofens dar, mit Andeutung des Mantels. Die

Hauptbestandtheile sind:

A der Ofen – Feuerraum A ist von Gußeisen oder feuerfester Kapselmasse.

B der Aufsatz von solidem Eisen oder Stahlblech.

C der Mantel von Blech, Thon oder Gußeisen.

ad A Gußeisen hat folgende Bestandtheile:

1 eine Gußplatte, auf der der ganze Ofen ruht.

2 ein Gußstück 9'' hoch mit dem Aschenbehälter, an dem Luftzüge zur

Regulirung des Feuers angebracht sind, sowie die Klappen e, auf den beiden Breitseiten, im Quadratschuh construirt.

3 ein Gußstück 9'' hoch, Roststück; das Stück, in dem der Rost sich

befindet. Zwischen 2–3 befindet sich ein Verbindungsstück, das auf das Viereck 2 passend, oben

in das Achteck übergeht; von 2 aufwärts ist der Ofen und Aufsatz im Achteck

gebaut.

4 ein Gußstück 9'' hoch, Mittelstück – das, im Falle man

eine kleinere Sorte von Oefen wünscht, weggelassen werden kann, in welchem Falle man

Nr. 5 auf Nr. 3 setzt.

5 ein Gußstück 9'' hoch, das Stück mit der Füllthür, welche

letztere wieder mit einem Regulator versehen ist.

ad B. Im Aufsatze von Blech, der den Wärmebehälter

bildet, befinden sich:

6 eine starke gußeiserne Platte C.

Abschlußplatte, wo die Flamme anprallt.

7 ein nach oben offener Blechcylinder hl, der hier vertical eingesetzt ist.

Nr. 8. Auf 2/3 der Höhe des Aufsatzes befinden sich an der

äußern Seite des Cylinders 7, flügelartig zwei starke Blech- oder

Gußstreifen, die die Zunge i, i bilden. Hierdurch wird

der Aufsatz in zwei Hälften getheilt, wodurch die auf der Vorderseite des Ofens

aufsteigende Flamme rückwärts in umgekehrter Richtung dem Abzugs- oder

Ofenrohr k zugeführt wird.

9 Abzugs- oder Ofenrohr.

10 Abschlußkapsel, die zum Zwecke der Reinigung (siehe oben Seite

23) abgenommen werden kann.

C deutet den Mantel an, der auf 3'' hohen Füßen ruhend

S. 21 näher beschrieben ist, und aus drei Stücken I, II und III besteht.

a ist die Fallthür, in welche die

Kohlen in

b den Füllraum bis zu

c dem Roste, der jalousieartig oben

eine flache Ebene bildet, eingeschüttet werden. Der Rost ist in seiner Achse

beweglich (Klapprost), um nach erfolgter Verbrennung die überbleibende Asche

mittelst einfacher Handbewegung in

d dem Aschenbehälter entfernen zu

können;

e sind Klappen, die an den beiden

Nebenseiten des Ofens angebracht, und entweder geschlossen oder geöffnet, besondere

Functionen haben.

IV ist ein Kranz, der ringsum den Zwischenraum zwischen Mantel

und Ofen abschließt, und mit vielen runden oder siebartigen Oeffnungen versehen,

durch welche die durch den Mantel am Fußboden aufgesaugte Luft durch

f den Zwischenraum zwischen Ofen und

Mantel streicht; vermittelst eines am Mantel befindlichen Knopfes können die in IV

bezeichneten Oeffnungen geschlossen werden. Sind nun die Klappen e geöffnet, während die Oeffnungen an IV geschlossen

sind, so muß die

vermittelst des Mantels aufgesaugte Zimmerluft in die Klappen e eindringen, wo sie durch den Rost in die Flamme geführt und dort

verzehrt wird. Denselben Weg macht die durch die Schlitze des Aschenbehälters

eindringende Luft; will man aber die Verzehrung der Zimmerluft noch wirksamer

betreiben, so entfernt man während dieser Procedur den Aschenbehälter d ganz aus dem Ofen. Siehe oben Seite 21.

Am unteren Theile des oben beschriebenen Blechcylinders hl in B führt:

h² ein Kniestück in horizontaler Richtung zur

Ofenwand hinaus, und schließt an

h³ ein vertical abwärts, bis etwa 1 Zoll über den

Fußboden reichendes Saugrohr, welches, sobald man von außen dem Heizraum frische

Luft zuführen, ventiliren will, durch die Mauerwand hindurch in

h⁴ seine Fortsetzung erhält.

Man kann vermittelst einer Klappenvorrichtung beliebig die Luft vom

Zimmerboden bei Oeffnung der Klappe m, oder bei Oeffnung

der Klappe n von außen einsaugen lassen; es versteht

sich von selbst, daß die Klappen m und n nie zu gleicher Zeit geöffnet seyn sollen, deßhalb

wurde diese Klappenvorrichtung derart construirt, daß das Oeffnen von m den Abschluß von n, und

umgekehrt der Abschluß von m das Oeffnen von n bewerkstelligt.

Bemerkungen. – Bei großen Oefen können die inneren

Wände des gußeisernen Füllraumes mit Platten von feuerfestem Thon ausgefüllt werden.

Die Eintheilung des Ofens in verschiedene Theile des Feuerraumes und der unteren

Stücke 2, 3, 4, 5 ist aus folgenden Gründen erfolgt:

1) Jedes dieser Stücke wiegt nur etliche zwanzig Pfund, was jeden

Transport und die Aufstellung stets erleichtert.

2) Jedes einzelne Stück ruht in dem Falze eines

Verbindungsstückes, in dem eine Ausdehnung der Stücke 3, 4 und 5 möglich ist;

bei kleineren Stücken ist natürlich die Spannung eine geringere, und vertheilt

sich diese auf mehrere Punkte. Es ist deßhalb auch jede Gefahr des Springens der

gußeisernen Platten vermieden. Die Dauer eines solchen Ofens dürfte sich auf

mindestens 15 Jahre berechnen.

3) Durch Auslassung des Mittelstückes 4 wird eine kleinere

Ofengattung geschaffen, durch Beifügung eines weiteren Mittelstückes eine

größere, als die nach Fig. 17

beschriebene.

Es erleichtert dieß insbesondere auch die Fabrication dieser Oefen,

da mit nur drei verschiedenen Modellen der Heizapparat für jede Größe des Heizraumes

erstellt werden kann.

Figur 18 ist

die vordere Seite des Ofens, die nach dem Obigen einer näheren Beschreibung nicht

bedarf. Fig.

19 ist der Grundriß des Ofens. Die Größe des Heizraumes bedingt die Größe

des Ofens – zum Zwecke der richtigen Anwendung und erforderlichen

Leistungsfähigkeit sollten wenigstens die Raumverhältnisse im Einklange stehen.

Bedienung des Ofens mit

Circulations-, Ventilations- und

Desinficirungs-Apparaten.

Der Ofen erfordert folgende Bedienung:

1) Ehe geheizt wird, erfolgt jedesmal die Beseitigung der von der letzten Heizung

übergebliebenen Asche oder Schlacke. – Vermittelst eines leichten Druckes an

einer Feder, die am inneren Ofen A oben an der rechten

Seite des Stückes Nr. 2 angebracht ist, senkt sich der vordere Theil des Rostes

horizontal bis in den Aschenbehälter d, wohin die Asche

somit fällt.

2) Hierauf wird der Rost mittelst eines an der rechten Seite des Mantels C angebrachten Hebels wieder in seine senkrechte

Stellung gebracht, und

3) der Aschenbehälter B entleert. Nun erfolgt:

4) die Füllung des Ofens mit Kohlen durch die Füllthür a

mit einem blechernen Behälter (der für jeden Ofen nach den erforderlichen

Dimensionen angefertigt, mit demselben bezogen werden kann) je nach der herrschenden

äußeren Temperatur und zwar:

a) bei strenger Kälte: ganz

voll;

b) bei mittlerer Temperatur: halb

voll;

c) bei gelinder Kälte: zu einem

Drittel voll.

Die Kohlen werden von Nußgröße bis zur Größe der Kartoffel am zweckmäßigsten

verwendet; Stücke über dieses Volumen aber verkleinert.

Das Füllquantum richtet sich übrigens eben sowohl nach der zu verwendenden Kohle

– wie nach der beabsichtigten Dauer der Erwärmung – und wird deßhalb

die Verwendung und Menge zum Zwecke des erwünschten Resultates, bei den einzelnen

Fällen am besten die Erfahrung lehren.

5) Um die Kohlen in Brand zu versetzen, wird über denselben ein kleines Holzfeuer

gemacht, oder eine Schaufel Gluth etc. etc. über dieselben gestreut. Ist dieses

geschehen, so wird die Ofenthür geschlossen – und der Feuerraum bleibt bis zur vollständigen Verbrennung der Kohlen

unberührt.

6) Die am Aschenbehälter d befindlichen Schlitze, sowie

die beiden Seitenklappen e werden geöffnet, ebenso ist

die Klappe m am Saugrohr, wodurch die Zimmerluft

angezogen wird, offen, sowie die Oeffnungen des Kranzes IV.

Alle zum Oeffnen und Schließen gefertigten Klappenvorrichtungen sind derart

construirt, daß im Falle nach der gegenwärtigen Vorschrift der Raum geöffnet ist,

ein o (offen, ouvert)

sichtbar ist – das bei Abschluß verschwindet. – Es erscheinen demnach

bei Beginn der Feuerung bei den drei Klappenvorrichtungen die Buchstaben o bei IV, e und m.

7) Nach circa 1 1/2 bis 2 1/2 Stunden der Feuerung, wenn

eine starke Verbrennung eingetreten, was je nach der Größe des Ofens früher oder

später geschieht, werden die Oeffnungen des Kranzes IV vermittelst Einwärtsschieben

des Knopfes, und m – vermittelst

Klappenvorrichtung – geschlossen, wobei die Buchstaben o verschwinden.

Es ist aus Obigem ersichtlich, daß bei Abschluß von m,

die im Inneren des Saugrohres befindliche Klappe n

geöffnet, und in diesem Falle dem Heizraume durch h

frische Luft von außen zugeführt wird.

8) Wenn das Feuer ungefähr über die Hälfte bis zu 1/3 abgebrannt ist, werden die

Seitenklappen e geschlossen, und die Oeffnungen des

Kranzes IV, sowie die Klappenvorrichtung m, wieder

geöffnet.

Bei dieser Behandlung wird man bei gleicher Erwärmung des Heizraumes immer reine Luft

in demselben haben, ohne daß eine Abkühlung desselben erforderlich ist.

Eine raschere oder langsamere Verbrennung wird vermittelst des Regulators an dem

Aschenbehälter d bewerkstelligt.

Die Verhältnisse des Zuges hängen zunächst von der Construction des Schornsteines ab.

In dieser Hinsicht lassen sich nur folgende zwei Punkte als Richtschnur angeben:

a) bei starkem Zuge mögen engere, bei geringerem Zuge

weitere Ofenrohre K angewendet werden;

b) bei starkem Zuge und einer zu raschen Verbrennung

wird kleines Kaliber des Brennmateriales, bei schlechtem Zuge und einer zu langsamen

Verbrennung größeres angewendet.

Größere Stücke Kohlen bilden größere Zwischenräume, kleinere Kohlen kleinere, in

größeren Zwischenräumen weilt mehr Luft als in kleineren, mithin kommt bei

Verbrennung größerer Kohlen mehr Luft zur Verwendung, wodurch die Verbrennung eine

raschere wird.

Zeugnisse.Wir begnügen uns, von einer größeren Anzahl im Wesentlichen ganz

übereinstimmender Zeugnisse, welche Hrn. Hohbach

über die Vortheile und Leistungen seines Mantelofens ausgestellt wurden, die

drei nachfolgenden mitzutheilen.A. d. Red.

Das unterfertigte Etablissement bestätigt hiermit gern und der

Wahrheit gemäß, daß Herr Fr. Wilhelm Hohbach in einem ihm

angewiesenen Locale mit einem nach seinen Principien hergestellten Ofen Proben von

dessen Vorzüglichkeit gegenüber allen uns bisher bekannten

Ofen-Constructionen abgelegt hat, die uns überrascht und sehr befriedigt

haben.

Besagte Ofengattung unterscheidet sich von allen übrigen besonders

dadurch, daß das Verbrennen des Materiales von oben nach unten geschieht, und daß

mit derselben außer einer bedeutenden Ersparniß von Brennmaterial auch eine

Gleichmäßigkeit der Temperatur an allen Stellen des geheizten Raumes durch genaue

Thermometer-Beobachtungen wahrgenommen wurde, wie solche wohl durch keine

andere Art Oefen bis jetzt erzielt werden dürste.

Neben dem Hohbach'schen Ofen wurde

gleichzeitig und in demselben Locale mit einem gewöhnlichen eisernen Ofen

geheizt.

Hierbei ergab sich nun, daß der Hohbach'sche Ofen gegenüber dem gewöhnlichen eisernen

Ofen eine factische Ersparniß von 55Proc. ergab, wobei, wie schon bemerkt,

die Gleichmäßigkeit in der Temperatur-Erhöhung im ganzen Raume nicht genug

hervorgehoben werden kann.

Dieses höchst günstige Ergebniß kann selbstverständlich nur durch

eine vollständige Benutzung resp. Verbrennung der im Brennmaterial enthaltenen

brennbaren Stoffe erzielt werden und gab auch die äußerst geringe Rauchentwickelung

während der Campagne selbst den besten Beweis hierfür.

Wir sehen uns deßhalb veranlaßt, bereitwilligst zu bekennen, daß

die Erfindung des Hrn. Hohbach eine außergewöhnliche und

in ökonomischer, wie auch sanitätlicher Beziehung höchst empfehlenswerthe ist.

Ofen, am 19. August 1866.

K. k. landespriv. Eisengießerei und Maschinenfabrik.

A. Ganz. A. Eichleitner.

Auf Grund von Probeheizungen, welche mit dem Hohbach'schen Ofen auch in unserem Etablissement vorgenommen winden, wird

hiermit das vorstehende Zeugniß seinem vollen Inhalte nach bestätigt.

Pesth, am 21. August 1865.

Pesther Walzmühl-Gesellschaft.

J. Dorwat. L. Bucher.

––––––––––

Der Unterzeichnete hat mit dem patentirten Ofen des Hrn. Fr.

Wilhelm Hohbach mehrtägige Heizungsversuche angestellt,

welche nachstehendes sehr günstiges Resultat ergaben.

Der Saal, in welchem der Ofen aufgestellt war, hat einen Raum von

circa 13,000 bayer. Kubikfuß. Die äußere Temperatur

stand während der Versuche auf 0 bis + 1° R. Bei einmaliger Füllung des Ofens

mit Miesbacher Kohle sowohl als mit lufttrockenem Torfe stieg die Temperatur der Luft im Saale, welche beim

Beginne der Heizung auf 9° R. stand, in zwei Stunden auf 15°, in fünf

Stunden auf 18° und fiel bis zum Abend (6 Uhr) auf 13°. Die Temperatur

der Luft am Boden des Locales war constant, und um 3° niedriger als die in

der mittleren Höhe. Der Werth des verbrauchten Brennmaterials berechnete sich per Tag bei den Steinkohlen auf 11 Kreuzer und bei Torf

auf 9 Kreuzer. Die Verbrennung des Brennmateriales war eine vollkommene ohne den mindesten Rauch oder Geruch. Außer den

ökonomischen Vortheilen dieses Ofens sind noch folgende anzuführen:

1) die leichte und bequeme Bedienung und Reinigung desselben;

2) die vollkommene, rauch- und geruchlose Verbrennung des

Brennmateriales;

3) vorzüglich aber die damit verbundene Luftheizung und

Ventilation, indem entweder die tieferen Luftschichten der geheizten Locale vom

Boden aufgesaugt und sowohl bei ihrem Durchstreichen an den äußeren heißen

Ofenwänden erwärmt werden, wodurch eine beständige Luftcirculation hervorgebracht

wird, oder auch frische Luft von Außen zugeführt werden kann, während ein Theil der

Zimmerluft unter den Rost geführt und verbrannt wird. Aus diesem Grunde sind diese

Oefen für Krankenhäuser, Schulen, Gastzimmer oder

überhaupt für Localitäten, in welchen sich zu gleicher Zeit viele Menschen

aufhalten, sehr zu empfehlen.

München, den 1. Februar 1866.

v. Haindl,

Obermünzmeister.

––––––––––

Herr Hohbach hat mich mit den

Leistungen eines von ihm construirten Heizofens bekannt gemacht, dessen

Eigenthümlichkeit darin besteht, daß das Brennmaterial (Kohle oder Torf) oben

angezündet wird und die Verbrennung sich von oben nach unten fortsetzt. Der Ofen ist

mit einem Mantel versehen, wodurch bezweckt wird, daß vorwaltend nur die untersten

Luftschichten des zu beheizenden Raumes über den Ofen geführt und erwärmt werden;

ein Umstand der zur raschen und gleichmäßigen Mischung der Zimmerluft wesentlich

beiträgt.

In der mechanischen Werkstatt des Hrn. Ertel (in München) habe ich einen Ofen von Hohbach in Verwendung gesehen und mich überzeugt, daß derselbe ein

verhältnißmäßig großes Local gut heizt. Nach den Mittheilungen des Hrn. Ertel erfordert dieser Ofen beträchtlich weniger

Brennmaterial, als alle früher in demselben Locale angewendeten.

Hr. Hohbach hat zwischen Mantel und

Ofen auch noch ein Rohr angebracht, durch welches man aus dem Freien erwärmte Luft

in's Zimmer führen kann, wodurch man die Ventilation eines Zimmers unterstützen

kann.

Vorstehendes bezeugt auf Ansuchen

Dr. Max v. Pettenkofer

o. ö. Professor der Hygiea an der Universität zu München.

Tafeln