| Titel: | Pneumatische Depeschenbeförderung in Paris. |

| Fundstelle: | Band 193, Jahrgang 1869, Nr. XX., S. 97 |

| Download: | XML |

XX.

Pneumatische Depeschenbeförderung in

Paris.

Nach Engineering,

April 1869, S. 237 mit Benutzung eines Aufsatzes von Bergingenieur W. de Romilly und Telegraphendirector C. Bontemps in den Annales des mines, 1869, t. XV p.

95.

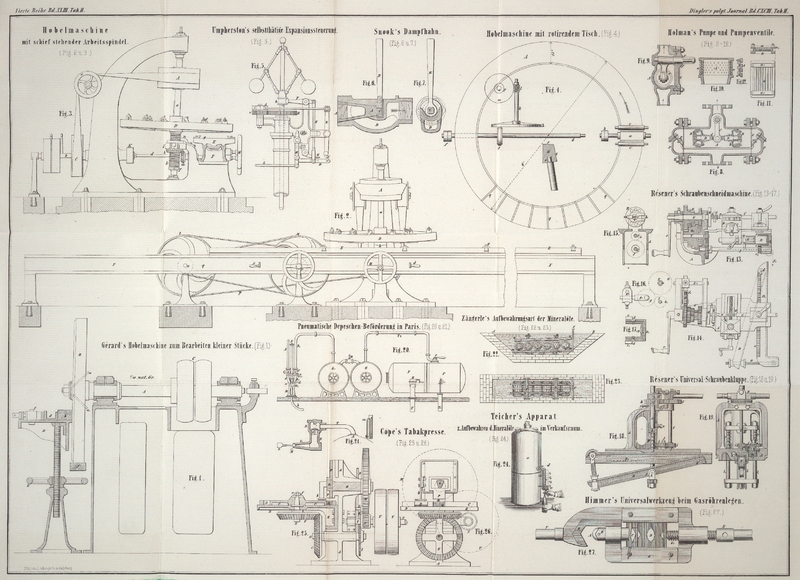

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Pneumatische Depeschenbeförderung in Paris.

Die unaufhörliche Entwickelung des telegraphischen Verkehres brachte es mit sich, daß

in größeren Städten außer dem Haupt-Telegraphenbureau je nach Bedarf

Nebenstationen errichtet wurden, welche zur Depeschenannahme und Beförderung nach

dem Hauptbureau eingerichtet sind. Der Verkehr in den Weltstädten wie London, Paris

u.a. wurde nun ein so riesiger, daß die übliche Verbindungsart per Draht der Filialen mit der Centralstation nicht

ausreichte; selbst wenn genügende Kräfte in den ersteren vorhanden waren, welche die

Depeschen entgegennehmen und in die Centralstation telegraphisch abschicken konnten,

so mußte daselbst jedes eingelaufene Telegramm gelesen, geschrieben und neuerdings

per Draht an den Bestimmungsort befördert werden,

eine Manipulation, welche augenscheinlich zu viel Umstände verursachte. Den

Uebelständen der wiederholten Aufgabe der Telegramme konnte auch dadurch nicht auf

geeignete Weise abgeholfen werden, daß specielle Boten, später Botenfahrten die

Vermittelung zwischen den Haupt- und Nebenstationen einer Stadt übernahmen,

indem dadurch weder die Beförderung beschleunigt noch die Ausgaben vermindert werden

konnten.

So versuchte endlich die Electric and International

Company probeweise das pneumatische System der

Depeschenbeförderung mit comprimirter Luft, welches auch nach und nach Anklang fand

und in England im Jahre 1855, in PreußenDas preußische System der Depeschenbläser von Siemens und Halste in Berlin ist im

polytechn. Journal Bd. CLXXXI S. 176 beschrieben. i. J. 1863 und in FrankreichDie pneumatische Communication zwischen der Börse und dem Grand-Hôtel in Paris ist im polytechn. Journal Bd. CLXXXIV S. 276

beschrieben. i. J. 1866 eingeführt wurde.

In Paris hat sich die pneumatische Communication am meisten entwickelt und bereits ansehnliche

Dimensionen angenommen; weniger in London und in Berlin.

Versuchsweise ward in Paris das englische System mit Handblasebälgen eingeführt;

späterhin wurden Dampfmaschinen und Luftpumpen aufgestellt, wie dieß auch in Berlin

der Fall ist.

Nun hat aber in Paris der Telegraphen-Ingenieur Baron, derzeit General-Inspector der französischen Telegraphen,

eine andere ausreichende und nicht kostspielige Betriebskraft, nämlich Wasser zur

Benutzung gebracht. Jede Station im Bereiche des pneumatischen Röhrensystemes ist

mit eigenen Luftbehältern versehen, in denen die Luft comprimirt wird, welche bis

jetzt die Quelle der bewegenden Kraft des Depeschenkolbens in der Leitungsröhre

bildete. Von dem zu Gebote stehenden Wasser, nämlich aus der Seine und aus dem

Ourcq-Canal, wurde letzteres als das billigere gewählt.

Die in jedem Bureau durchgeführte Anordnung ist in Fig. 20 skizzirt. Der

Kessel F ist mit dem Rohre T, an welchem der Hahn R befindlich, in Verbindung

mit der Hauptwasserleitung; T₁ bezeichnet das

Wasserableitungsrohr mit dem Hahn R₁, welches in

einen Canal mündet. Die Röhre T₂, mit dem Hahn

r versehen, verbindet den Kessel F mit den Luftbehältern G

und G₁, welche untereinander durch das Rohr B communiciren. Diese Reservoire stehen nun in directer

Verbindung mit der pneumatischen Leitungskammer, welche links in der Figur

angedeutet ist und später näher besprochen werden soll.

Vor jeder Depeschenbeförderung verschafft sich der Expeditor comprimirte Luft, indem

er den Abflußhahn R, ferner das Ventil c der Leitung B₁

schließt, welche letztere direct zur Depeschenkammer führt. Hierauf wird der Hahn

R geöffnet, so daß Wasser in den Behälter F dringt und denselben endlich anfüllt, während die Luft

nach G und G₁ gepreßt

und daselbst comprimirt wird. Sobald der Kessel F nahezu

gefüllt ist, wird der Hahn r abgesperrt und dadurch ein

Luftrücktritt aus G verhindert; das Wasser aber kann

durch Oeffnen des Hahnes R₁ und Schließen von R₁ abgelassen werden, wobei Luft durch ein

entsprechendes Ventil eintreten und den Kessel neuerdings anfüllen konnte.

Je zwei Bureaux sind durch eine unterirdische gußeiserne Rohrleitung von 0,065 Meter

Weite verbunden, welche auf beiden Seiten in hermetisch geschlossene Kammern mündet.

Jede Kammer ist durch eine Klappe zugänglich, um den Depeschenkolben einzusetzen

oder herauszunehmen, je nachdem derselbe befördert oder entgegengenommen werden

soll. Der Depeschenkolben besteht aus einem kleinen hohlen Cylinder von Messing,

welcher 14 Centimeter lang und an dem einen Ende mit einem Deckel versehen (der nur geöffnet wird,

wenn die Depeschenrolle herausgenommen oder eine neue eingesetzt werden soll), an

dem anderen Ende aber verschlossen und gelidert ist; er faßt 40 Depeschen.

Die Depeschenkammer ruht auf dem Gestelle D, D₁;

a bezeichnet die mit dem Griffe d zu öffnende, sonst hermetisch schließende Klappe. Wie

aus der Zeichnung zu entnehmen, mündet in diese Kammer die Rohrleitung B₁, B₁ vom

Reservoir G₁ und führt also im geeigneten Moment

comprimirte Luft zur Beförderung der Depeschen zu, während die zweite offene Röhre

A, A die vor einem ankommenden Depeschenkolben

getriebene Luft ohne Hinderniß ableitet. c und c₁ bezeichnen zwei in den bezeichneten

Rohrleitungen befindliche Ventile oder Hähne, welche gemeinschaftlich von der

Handkurbel e aus gestellt werden, indem an der Achse der

letzteren zwei Schrauben ohne Ende in Eingriff mit entsprechenden Schraubenrädern

stehen. Die Stellung der Ventile ist derart, daß wenn das eine geöffnet, das andere

geschlossen ist.

Als Fortsetzung der eigentlichen Depeschenleitung b ist

das mittlere, aufsteigende, oben geschlossene Rohr E zu

betrachten; es dient als Luftbuffer, um die Bewegung des ankommenden

Depeschenkolbens aufzuheben.

Eine Depeschenbeförderung erfolgt nun einfach in der Weise, daß der Expeditor

zunächst das telegraphische Glockenzeichen gibt, die Klappe a öffnet, den vorbereiteten Depeschenkolben in die Leitung b einführt und dann die Klappe schließt. Hierauf wird

die Kurbel e so gedreht, daß die Communication der

Kammer mit dem Reservoir G₁ hergestellt, dagegen

selbstverständlich mit der in's Freie führenden Röhre A

abgeschnitten ist. Die hinter dem Kolben drückende comprimirte Luft treibt denselben

bis zur nächsten Station, welche in Folge des erhaltenen Signales die nöthigen

Vorbereitungen getroffen hat.

Jedenfalls war daselbst schon früher die Stellung der Ventile c und c₁ so erfolgt, daß ersteres

geschlossen, letzteres geöffnet ist. Dadurch findet die verdrängte Luft freien

Ausweg. Sobald der Empfänger an dem entstehenden Lärm die Ankunft wahrnimmt, öffnet

er die Klappe a, der Depeschenkolben schießt vorbei in

den Luftbuffer E, bleibt endlich stehen und wird, ehe er

von der in letzterem comprimirten Luft wieder zurückgeschleudert wird, mit Hülfe

einer langen zweizackigen Gabel erfaßt und herausgenommen.

Man wendet wohl gegen diese Art des Auffangens mancherlei und hauptsächlich das ein,

daß der Empfänger zu große Aufmerksamkeit bei derselben verwenden müsse, daß das

Auffangen mehr automatisch geschehen sollte; es stellt sich indeß in der Praxis

minder beschwerlich heraus und befriedigt vor der Hand vollkommen.

Was die Dimensionen der Anlage anbelangt, so hat in dem Bureau in der rue Boissy-d'Anglas

der Wasserkessel F einen Durchmesser von 1,53 und eine

Länge von 3,80 Meter, demnach einen Inhalt von 7 Kubikmeter.

Jedes der Luftreservoire G und G₁ faßt 5,9 Kubikmeter.

Das Wasser (vom Ourcq-Canal) tritt unter einem Druck von 11 Meter ein; die

Geschwindigkeit des Depeschenkolbens in der Leitung beträgt circa 16,5 Meter.

Wenn der Kessel F sich mit Wasser angefüllt hat, so ist

das ursprüngliche Luftquantum von 18,8 auf 11,8 Kubikmeter reducirt, die Luft von

0,76 auf 0,76 + 0,45 = 1,21 Meter Quecksilbersäule verdichtet worden.

Der hierzu erforderliche Arbeitsaufwand berechnet sich nach der bekannten Formel

A = 10330 (V

log. nat. p₁/p – v)

wobei V = 18,8, v = 7,0 und p₁ =

1,21, p = 0,76 bedeuten, circa auf 16528 Kilogr.-Meter.

Der absolute Effect der verwendeten Wassermenge von 7 Kubikmeter (7000 Kilogr.) unter

einem Druck von 11 Meter beträgt 77000 Kilogr.-Meter.

Somit beträgt der Nutzeffect 21,5 Proc.

Es mag hier bemerkt werden, daß die vom Wasser verrichtete Comprimirungsarbeit

unabhängig vom Wasserdruck ist; es sind in der nachstehenden Tabelle einige

Versuche, an verschiedenen Stationen vorgenommen, eingetragen, wo der Druck des

Versuchswassers verschieden war.

Die Dimensionen waren gleich, nämlich

das Wasserreservoir F 7,000

Kubikmeter,

die Luftbehälter G₁, G₁ 11,800

„

ursprünglicher Luftdruck 0,76 Meter Quecksilbersäule,

Manometerstand nach Vollendung der Compression 0,76 + 0,45 Meter

Quecksilbersäule.

Verrichtete Comprimirungsarbeit = 16528 Kilogr.-Meter.

Ourcq-Wasser.

Seine-Wasser.

Druckhöhe

6,00

8,50

11,00

20

30

40

entsprechender absoluter Effect

42000

59500

77000

140000

210000

280000

verrichtete Arbeit

16528

16528

16528

16528

16528

16528

Nutzeffect (Procente)

39,20

27,27

21,40

11,80

7,85

5,90

Die günstigsten Resultate entsprachen somit dem niedrigsten Wasserdruck; doch trat

hierbei der Uebelstand ein, daß die Anfüllung des Reservoirs mehr Zeit beanspruchte, der Betrieb somit nicht rasch genug erfolgen

konnte.

Die jährlichen Kosten für Wasser betragen per Bureau

(entsprechend circa 1000 Meter Leitung) 6000 Frs.

Diese Auslagen wurden jedoch nach Versuchen, welche von Bontemps und de Romilly im October 1867

angestellt wurden, dadurch auf die Hälfte reducirt, daß zur Depeschenbeförderung das

theilweise VacuumDiese Idee ist keine neue, denn wie die Redäction dieses Journales im Bd.

CLXXXIV S. 277 citirte, hat Prof. Brunner bereits

im Jahr 1858 in seiner Abhandlung „über den Aspirator als

bewegende Kraft“ (polytechn. Journal Bd. CXLVII S. 241) eine

Idee mitgetheilt, welche dahin zielt, durch das Entleeren von

Wasserbehältern einen luftverdünnten Raum in

einem Communicationsrohre zu erzeugen und durch den äußeren Luftdruck einen

Stempel von einem Ende des Rohres zum anderen zu führen. Diese Bewegung

empfahl er zur Herstellung einer pneumatischen Briefpost. benutzt wird, welches entsteht, wenn der Wasserkessel F nach erfolgter Compression der Luft in G und

G₁ ohne Luftzutritt entleert wurde, was um so

leichter geschehen konnte, als die ganze Anlage hoch genug über dem Niveau der

Abzugscanäle liegt. Man führt für diesen Fall das Wasser durch eine Röhre ab, welche

unter dem nöthigen Fall (5 bis 6 Meter) unter das Wasserniveau im Abzugscanal

mündet. Dieses erhaltene theilweise Vacuum erwies sich vollkommen genügend, um den

Depeschenkolben ohne Aufwand comprimirter Luft von einer Station zur anderen zu

befördern, somit zum gleichen Betriebe mit der Hälfte der früher nöthigen

Wassermenge auszureichen.

Der Betrieb nach dieser Art auf der Station Rue Lafayette

modificirt, bestätigte alle im vorhinein aufgestellten Bedingungen und Ersparnisse.

Man war schon daran, alle Stationen derart herzurichten, als Romilly im April 1868 eine weitere Herabminderung der Menge des nöthigen

Betriebswassers anregte.

Die neue vorgeschlagene Methode stützt sich auf die Erfahrung, daß ein Wasserstrahl

die Eigenschaft hat, eine gewisse Menge Luft mitzureißen. Beim alten Gebläswerk für

Schmieden etc. tritt ein Wasserstrahl unter entsprechendem Druck in einen Kasten

durch eine siebförmig durchlöcherte Düse. Durch diese Oeffnungen tritt auch Luft

ein, wird in den Kasten mitgerissen und füllt den oberen Theil desselben an, um von

da an die geeignete Stelle geleitet zu werden.

Der von Romilly benutzte Versuchsapparat ist in Fig. 21

skizzirt. Ein Behälter A mit dem Manometer m steht durch das Rohr T in

Verbindung mit dem

Receptor B, B, in dessen oberem Theile das Ventil S sich befindet. Der untere Theil läuft in ein conisches

Rohr t₁ aus (66 Millimeter lang), welches am Ende

mit der trichterförmig ausgebohrten Fangdüse M (9

Millimeter lang und an der engsten Stelle 4,2 Millimeter weit) versehen ist; dieser

steht gegenüber die Wasserdüse D, aus welcher unter

genügendem Druck ein Wasserstrahl nach M tritt.

Die Spannung der im Reservoir A enthaltenen Luft wird

somit gemäß der Zunahme der Luftmenge, wie auch in Folge des Eintrittes von Wasser

und der hiedurch bewirkten Verminderung des von der Luft eingenommenen Volumes

erhöht.

Aus den angestellten Versuchen sind einige Resultate in der nachfolgenden Tabelle

angeführt, aus welchen deutlich der Einfluß des Abstandes der Düsen M und D, sowie des

Durchmessers des Wasserstrahles auf das Volum der von demselben mitgeführten Luft

erhellt, deren Spannung aus den abgelesenen Manometerständen zu entnehmen ist; der

ursprüngliche Manometerstand betrug 0,76 Meter.

Textabbildung Bd. 193, S. 102

Versuchsreihe; Durchmesser der Düse

D. Millimeter; Abstand der Düsen M und D. Millimeter;

Manometerstand am Schlusse des Versuches. Meter; Volum der mitgerissenen atm.

Luft auf 100 Volumtheile Wasser; Bemerkungen; 1tes Maximum; 2tes Maximum

In der That stellte sich ein bedeutender Einfluß des Abstandes der beiden Düsen auf

die angesammelte Luftmenge ein. Es wurde dieß im vorhinein erwartet; allein ein sehr

interessantes Ergebniß wurde beobachtet, wenn dieser Abstand zwischen 0 und 200

Millimeter wechselte.

Die angesammelte Luftmenge erreichte deutlich zwei Maxima, circa bei 25 und zwischen 55 und 70 Millimeter Düsenabstand, ein Resultat

welches bei Beachtung der Verschiedenheit der Querschnitte eines Wasserstrahles

erklärlich wird, wenn dieses an einer Ausflußröhre austritt.

Als günstigstes Verhältniß zwischen dem Durchmesser der beiden Düsen D und M wird jenes

angegeben, wobei der Durchmesser der Wasserdüse 3/4 von jenem der Fangdüse

beträgt.

Da somit die im Kleinen vorgenommenen Versuche nachgewiesen haben, daß man mit einem

noch unvollkommenen Apparate mit je 100 Volumtheilen Wasser bis 175 Volumtheile

atmosphärische Luft unter einem Ueberdruck von nahe 1/4 Atmosphäre anzusammeln

vermochte, so wurden vom Generaldirector Vougy

umfangreichere Versuche veranlaßt und unter der Leitung von Bergon im December 1868 von Bontemps und de Romilly durchgeführt.

Man verwendete ein Reservoir von 8 Kubikmeter Inhalt und einen Receptor ähnlich dem

in der Skizze Fig.

21 veranschaulichten. An der engsten Stelle war die Düse 0,015 Meter

weit.

Einige der mit Seine-Wasser (Druckhöhe 30 bis 40 Meter) angestellten Versuche

sind nachstehend zusammengestellt.

Versuche mit Seine-Wasser; Normal-Manometerstand 0,76 Meter.

Textabbildung Bd. 193, S. 103

Versuchsreihe; Durchmesser der

Wasserdüse D. Millimeter; Entfernung der Düsen M und D. Millimeter;

Volum der angesammelten Luft; wenn der Inhalt des Reservoirs; auf 100

Volumtheile Wasser; Bemerkungen; 1tes Maximum; 2tes Maximum

Die beiden oben erwähnten Maxima des mitgerissenen Luftquantums sind auch in dieser

Tabelle bemerkt; ein Zusammenhang jener mit dem Durchmesser des Wasserstrahles und

der Fangdüse ward in der Weise beobachtet, daß das erste Maximum verschwand oder

richtiger gesprochen, mit dem zweiten zusammenfiel, wenn der Durchmesser der

Wasserdüse im Vergleich zu jenem der Fangdüse zu klein wurde; die betreffenden

Resultate sind unter 3 in der obigen Tabelle eingetragen.

Da für den Weiterbetrieb in Paris das Ourcq-Wasser (11 Meter Druckhöhe)

eigentlich mehr Berücksichtigung verdient, so sind die Resultate nachstehend

angegeben. Es sey nur bemerkt, daß diese nicht gerade die günstigsten sind, indem

der Durchmesser der Düse D mit 14 Millimeter etwas zu

groß war; indeß stehen hierfür die vollständigsten Beobachtungen zur Verfügung und

werden deßhalb hier angeführt.

Versuche mit Ourcq-Wasser; Normal-Manometerstand 0,76 Meter.

Textabbildung Bd. 193, S. 104

Durchmesser der Wasserdüse D. Millimeter; Entfernung der Düsen D. und M. Millimeter;

Manometerstand am Schlusse des Versuches. Meter; Volum der angesammelten Luft,;

wenn der Inhalt des Reservoirs = 1; auf 100 Volumtheile

Wasser; Bemerkungen; 1tes Maximum; 2tes Maximum

Bei der niedrigeren Druckhöhe des Ourcq-Wassers war es nothwendig den

Durchmesser des Wasserstrahles etwas zu vergrößern, wodurch der Einfluß des

Abstandes der Düsen herabsank.

Legt man das letzte Resultat dieser Tabelle einer Rechnung zu Grunde, jenen Fall, bei

dem auf 100 Volume Wasser 46,5 Theile Luft angesammelt wurden, deren Spannung von

0,76 auf 0,76 + 0,45 = 1,21 Meter gestiegen, so berechnet sich nach der schon oben

angegebenen Formel der hierzu nöthige Arbeitsaufwand mit circa 31878 Kilogr.-Meter,

und wenn der absolute Effect beträgt 77000 Kilogr.-Meter,

ein Nutzeffect von 41,40 Procent,

statt der oben berechneten 21,50.

Natürlich wäre hierbei vorausgesetzt, daß die Wände der Luftbehälter so weit ihr

Volum vergrößern könnten, daß der Druck von 1,21 Meter Quecksilbersäule nicht

überschritten werden könnte, denn es ist ja noch erinnerlich, daß dieser

Verdichtungsgrad der Luft ohne die künstliche Eintreibung des Wassers und in Folge

dessen auch von Luft erzielt werden kann. Um somit einen praktischen Nutzen aus

diesen Resultaten zu ziehen, hat man eben nicht nöthig den Wasserbehälter (nach den

Versuchen von Romilly und Bontemps) voll anzufüllen, um die erforderliche Spannung von 1,21 Meter

Quecksilbersäule zu erreichen, oder man bestimmt sich den Kubikinhalt x des Wasserreservoirs, welcher eben genügt, um 11,8

Kubikmeter Luft unter der Spannung von 1,21 Meter Quecksilbersäule zu liefern.

Das ursprüngliche Luftquantum beträgt somit 11,8 + x,

jenes welches durch den eingetretenen Wasserstrahl mitgerissen wurde, wenn man das

angezogene Beispiel festhält, 0,465 x,

somit ist

(11,8 + x + 0,465 x) 0,76 = 11,8 × 1,21

woraus sich ergibt der Werth x

=

4,75 Kubikmeter,

somit gegen die früher nöthigen

7,00

„

Wasser

–––––––––––––––––––––

ein Ersparniß von

2,25 Kubikmeter

Wasser

oder von 32 Procent.

Ein glücklicher Weise beseitigter Vorwurf konnte dieser Methode gemacht werden, daß

nämlich die Anfüllung mit dem Ourcq-Wasser in dieser Art 19 Minuten

beanspruchen, somit es ganz unmöglich machen würde, eine Depeschenbeförderung jede

12 Minuten vorzunehmen, wie es geschieht.

Man half diesem Uebelstande sofort dadurch ab, daß man mehrere Receptoren am

Reservoir anbrachte.

Das nach einem Berichte des Inspectors Bergon besprochene

System ist zweifelsohne noch weiterer Verbesserungen fähig (so beschäftigt man sich

angelegentlich mit dem Ausfindigmachen der günstigsten Form des Injectors etc.),

aber es vermag jetzt schon jeden Vergleich mit dem Dampfpumpensystem

auszuhalten.

Wurden durch die Verwendung der comprimirten, ferner der verdünnten Luft die Betriebskosten schon auf die Hälfte reducirt, so

werden dieselben, sobald die neuen Versuche praktisch ausgenutzt sind, neuerdings um

32 Proc. reducirt, somit im Ganzen auf ein Drittel der ursprünglichen Kosten

gebracht.

Natürlich wird man das pneumatische System nicht in dieser Art für kurze Leitungen,

wie in Gebäuden zwischen den einzelnen Räumlichkeiten einführen wollen, wo ein Paar

Blasebälge ähnlich der ursprünglichen Einrichtung der pneumatischen Briefpost

vollkommen ausreichen.

J.

Z.

Tafeln