| Titel: | Chameroy's Wassermesser. |

| Fundstelle: | Band 193, Jahrgang 1869, Nr. XLIII., S. 185 |

| Download: | XML |

XLIII.

Chameroy's

Wassermesser.

Nach Engineering,

Februar 1869, S. 135.

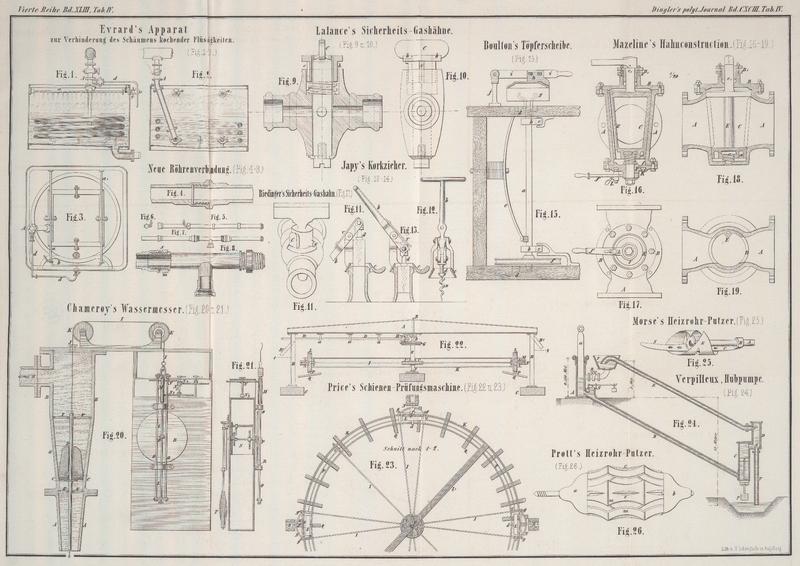

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Chameroy's Wassermesser.

In Fig. 20 und

21 ist

ein neuer Wassermesser dargestellt, welcher kürzlich für E. A. Chameroy in Paris patentirt wurde. Die Wirkung desselben gründet sich auf

die Möglichkeit der Abschätzung eines Flüssigkeitsvolumes, welches unter constantem

Druck durch eine Oeffnung von variablem Querschnitte durchfließt. Die Veränderung

des letzteren übt einen entsprechenden Einfluß auf die variable Bewegung des

Zählwerkes, welche von der constanten Schwingung eines Pendels oder von einem

anderen Bewegungsmittel ausgeht.

Die Art, in welcher die Veränderung der Durchflußöffnung bei Chameroy's Wassermesser registrirt wird, geht deutlicher aus den

bezeichneten Figuren hervor; Fig. 20 ist ein

Verticalschnitt, von vorn betrachtet, und Fig. 21 ein Querschnitt

mit der Ansicht des Trieb- und Zählwerkes.

A bezeichnet die Flüssigkeitszuflußröhre; B ist das Gehäuse des Meßapparates; C ist ein Ventil, welches auf einer schmalen

vorspringenden Sitzfläche des Gehäuses ruht; D ist eine

durch die Leitstücke F und E

durchgehende Spindel zur Führung des Ventiles. Dieses bewegt sich im conischen Theil

G des Gehäuses, so daß die Durchflußöffnung größer

oder kleiner wird, somit mehr oder weniger Flüssigkeit bei H abfließen kann.

Die Bewegung des Ventiles wird durch den Draht oder die Schnur I über die Leitrollen K nach dem

Registrirmechanismus übertragen.

An dem rechten Ende dieses Drahtes I hängen als

Gegengewicht das Stangenpaar O, O mit der drehbar

gelagerten Spindel L, an derem oberen Ende das Getriebe

M sich befindet, welches die Drehungen dieser

Spindel mit Hülfe der Zahnräder N bis N₄ auf den Zählapparat überträgt.

Die Drehung erhält die Spindel von einem Uhrwerke. S ist

das Federhaus, dessen Bewegung das Pendel T regulirt und

die gleichmäßige Uebertragung auf die Frictionsscheibe

R vermittelt. Von hier aus geht die Bewegung auf die

Frictionsrolle P, welche fest auf der Spindel L sitzt. Diese wird sich somit um so rascher drehen, je größer der Abstand der

Rolle P von dem Mittelpunkt der Frictionsscheibe R ist, welche Distanz aber nur von der Stellung des

Ventiles C, somit von der Größe der veränderlichen Durchflußöffnung im

Gehäuse G abhängt.

Die Wirkung dieses Apparates, wie er gerade für Haushaltungszwecke angeordnet wurde,

ist somit folgende: das Zuleitungsrohr A steht in

Verbindung mit der Wasserleitung; alles die Röhre H

passirende, also ausfließende Wasser gelangt vorher zur Wirkung auf das Ventil C, respective auf das Zählwerk.

So lange kein Wasser durch das Ventil G hindurch fließt, so lange behauptet es seine Stellung

derart, daß die vorgenannte Frictionsrolle P an der

Spindel L im Mittelpunkt der Scheibe R steht, somit keine Bewegung auf das Zählwerk

übertragen wird.

Wenn aber der Abfluß der Flüssigkeit durch Oeffnen eines Hahnes am Abflußrohr H gestattet wird, so vermindert sich dadurch der Druck

auf die obere Seite des Ventiles C; das unterhalb

befindliche Wasser hebt es so weit, daß gerade so viel Wasser bei A zutreten kann als bei H

abfließt. In dieser Stellung bleibt das Ventil stationär, indem der Ueberschuß des

Druckes des aufsteigenden Wassers über den Druck der auf dem Ventil lastenden

Wassersäule mit dem Uebergewicht des Ventiles (mit Rücksicht auf das Gegengewicht

O, O) das Gleichgewicht halten wird.

Jeder bestimmten Lage des Ventiles entspricht mithin ein bestimmter Wasserabfluß;

einer und derselben Lage entspricht stets eine voraus zu bestimmende oder durch

Versuche festgestellte Angabe des Zählwerkes, da die Rolle P im bestimmten Abstand vom Mittelpunkt der Scheibe R aufliegt. Vermindert sich die Menge des abfließenden Wassers, so wird

das Ventil sinken und demzufolge eine geringere Bewegung auf das Zählwerk

übertragen, bis endlich diese Null wird, wenn das Ventil auf seinen Sitz sich

auflegt, also der Durchfluß vollkommen unterbrochen ist.

Es unterliegt somit keiner Schwierigkeit, die Angabe des Meßapparates in genauen

Einklang mit der factischen Abflußmenge zu bringen. Derselbe kann für großen oder

geringen Druck zur Verwendung kommen, auch dort, wo plötzlich große

Druckveränderungen eintreten.

Jedenfalls ist der Apparat sinnreich construirt; seine praktische Verwendbarkeit muß

aber eine größere Reihe genauer Versuche erproben.

Bedenken erweckt die Verbindung des Ventiles mit dem Zählwerk durch die Schnur oder

den Draht I. Wird die leichte Beweglichkeit desselben in

der Stopfbüchse J auch vorhanden seyn, wenn der Apparat

längere Zeit außer Thätigkeit war?

J.

Z.

Tafeln